传说中的“无字天书”真的有吗?

作者:刘宏宇

三十多年前,大学“卧谈会”间,一哥们儿突然语出惊人,说牛顿其实不是物理学家也不是数学家,而是天才的翻译!坐在苹果树下,掉下来砸了他脑袋的不是苹果,而是从天而降d 一本天书,上写微积分万有引力等,可没人看得懂,就他能耐,给破译了,于是……

当然,这是笑谈。当然知道这是笑谈的另一位兄弟“驳斥”说:天书都是无字的,谈不上翻译不翻译……又一位武侠迷兄弟抢过话头说:无字的叫无字天书,肯定不是所有天书都无字,比如武功秘籍……于是,关于“天书”及其“字”与“无字”的话题,就此打住,开始聊武功秘籍了,就跟我们见过似的。

不过,相比武功秘籍,笔者更感兴趣的,却是“天书”,特别是“无字天书”。理由很简单——天书、无字天书,或许真的有;至少,其“存在可能”,略大于武功秘籍。

甚至,都觉得,那位已经过世七八年的兄弟,当年说牛顿是“翻译家”,未必全然不靠谱,至少,不比武侠小说里讲的“挥剑自宫”的绝世武功更不靠谱。

所以,对“天书”尤其“无字天书”,就多了些吃饱了撑的式的关注。

(一)沙雕剧情中的更沙雕

在关于沙雕剧情的“盘点”中,搞笑程度仅次于“我爷爷五岁就被日本人杀害”和“同志们,八年抗战开始了”的一则,应该很多人都看过——若干着年代不明古装的二十一世纪焗五色头发的俊男靓女, 围拢于青山绿水间,应该是男主的帅哥上下展开一卷轴,皱眉道:咦,这无字天书怎么一个字都没有?此时,镜头特写被打开的卷轴,当真是一片“大白”,别说“字”,连个“勾边儿”都没有。一女伴凑近细看什么都看不到的大白卷轴,道:当然了,你不是也说了是无字天书吗。男主踌躇曰:是啊,可也不能这样啊。

相关“盘点”,对上述这段,主要想“吐槽”的是台词——咦,这本无字天书怎么一个字都没有?当然了,你不是也说了是无字天书吗。是啊,可也不能这样啊——简直是“负智商”的对话。可依笔者看,那个充当“无字天书”的道具,才更是“负智商”。

卷轴!天哪,卷轴!能做成卷轴的,通常是纸,退一步,是绢帛。不管什么,都必须涉及到一项最早也是“后汉”才出现的技术——裱糊。而无论传说还是虽可能性很小但仍不是“零”的考古发掘所可能涉及的“天书”,不管有没有“字”,都肯定是来自裱糊这回事还“早着呢”的更古老年代!也都不大可能是以“纸张”或“绢帛”为“载体”哒!

好!罢了!按影视界或说“娱乐业”很是“硬通”的一句话——不究细节——道具的“材质”和“形式”,就这样算了,不计较,可一张大白纸是什么鬼?!无字,就是空白?无字,不等于没有“别的”呀!图形?图画?符号?从这个角度讲,关于“一个字都没有”的“无字天书”,男主说“可也不能这样啊”,不是没道理!仅就这一句台词来讲,沙雕的不是台词,而是“大白纸”的道具!既然叫“书”,就不可能是“空白”。完全空白的,最多只能算“供书写的耗材”!其实,别说“天书”,就是“书”,古今的概念都是有很大不同的。

(二)“书”与“天书”的本意

看看“书”字的繁体——書。是个组合字,上面是“聿”,下面是“曰”,“会意”为“聿曰”。聿,书刻所用的小刀,古话说的“刀笔”中的“刀”,指的就是那玩意儿,是用于在甲骨或竹木质地的“简牍”(细长条的叫“简”,“成片儿”的叫“牍”;又有说竹质为“简”、木质为“牍”)甚至硬度稍差的金属(例如青铜)上刻画的专门工具。曰,象形字,张开的嘴巴里有条舌头,说话的意思。二者相合,聿、曰,就是“用刻画专用的小刀说话”,引申可理解为——用笔(而不是用嘴)表达。

如此看来,“聿曰”而成的“書”字,是动词,大致就是今天说的“书写”、“写”的意思。内涵“动名词”变化后,也就用来指代“書”的“结果”、“呈现”。即:一切“聿”之“曰”,皆为“書”!也就是说,“書”的“最初”甚至很可能相当漫长的“后来”,可以只是一个符号、一个图形、一个字、一条“聿曰”的简、一片“聿曰”的牍,而不是再后来的“成卷”以及再再后来的“成册”,才可以被叫做“书”。

其实,上述关于“书”的“古老概念”,至今仍一定程度被沿用,比如“家书”,就是“家信”的意思,一封信,可能厚到“一本书”,更可能只有几张纸,甚至一张纸、寥寥数语。再比如:通知书、告知书,也是“信函”性质,未必“厚重”到成卷成册。在这些示例中,“书”的表达,更是为显“郑重”,也是“古意”的沿用;在“书”还是“高成本操作”的古代(尤指中古以前),“书”,作为“呈现”,比“近义”的“文”、“录”等,在意味上都要“略高一筹”;至于“信”,在古代,基本只是今天“信用”、“诚信”、“信任”中的“信”的那些意思,跟“书写”及其“呈现”,没啥关系。

在上述关于“書”的“解译”的基础上,天书,作为组合词,其最初的意义,更接近于“天赐之书”、“天意之书”,而跟后来以至今天我们通俗理解的“从天而降”、“出处不可考”之类的意思,不尽相同。至于“无字”还是“有字”,从“書”的“原意”论起来,可谓是个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题。

(三)“无字天书”的“存在合理性”与例举

前面很扯了扯“書”这个字和其“本意”或说“原意”的“动名词”演化,也顺拐地提了一下“天书”。接下来说说“字”,“无字天书”的“字”。

关于“字”的概念,迄今为止,恐怕只有我们中华民族还在保留、沿用,而更多的其他也被惯称为“文字”的那些,其“最小单位”都已“过渡”到了“词”;只有我们还在使用“双维”的“单体字”;也只有我们,到现在为止,仍然可以用一个“字”表达出“词”甚至“词组”的含义。比如“書”,在英语里,可以是book(书本),可以是write(书写),也可以是letter(信件),还可以是speak by writing(以书写形式说话,即“聿曰”)……

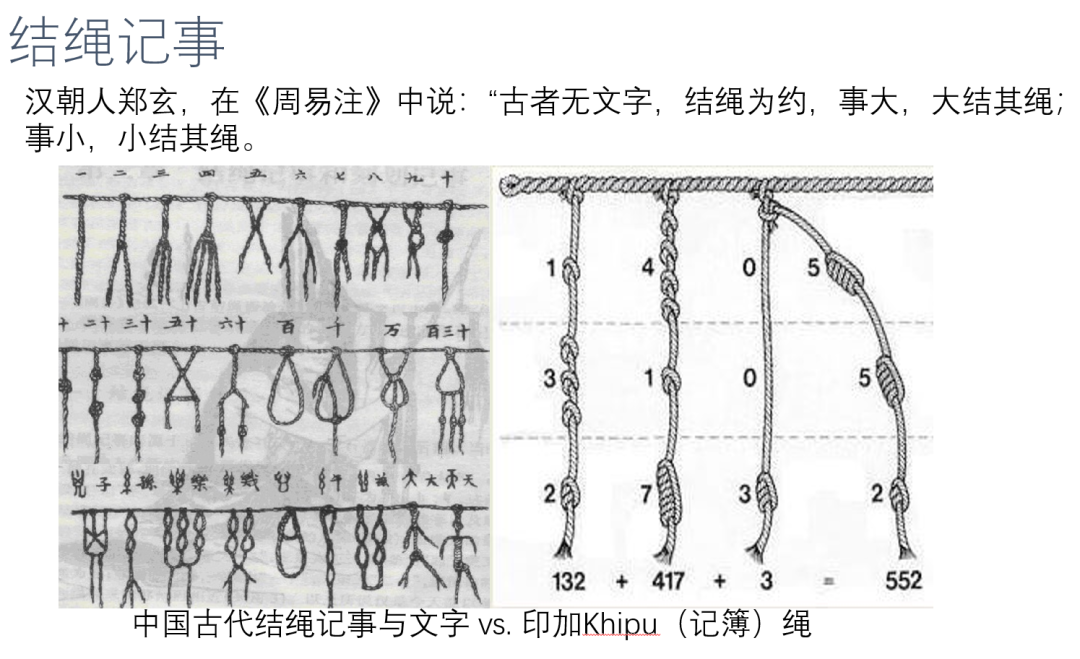

几乎所有今天的“文字”,都起始于“象形”。最早是“具体的象形”,当需要表达的事物具有“复合”性的时候,就应运而生了“抽象象形”;再到须得表达逻辑的阶段,就出现了“连续符号”或称“组合的抽象象形”,比如我国上古时期有载的“结绳记事”。

到这个阶段,不同地域的不同族群,在“进一步表达”的“课题”面前,出现了明显分化,具体都是怎么个分化法儿,不是本文要说的,真说起来就扯远了去了,所以只简单说说咱们、中华民族的先民——自古就有“仓颉造字”的传说,可以理解为,我们民族的祖先,在“连续符号”或称“组合的抽象象形”的基础上,将表达模式做了“图像化”处理。

比如:结绳记事,只能表达比较简单的逻辑和很有限的事物,而在结绳记事的基础上,将“结绳”的“形状”以“书写”形式“复制”在树皮、沙地、较“软”的石头等“载体”上,形成“图像”,再以之为基础,将符号多重化、复杂化,呈现出“实物结绳”很难达成甚至无法达成的样子,以表达更丰富、更复杂的意思。

笔者认为,这个阶段,必定是有过的。

笔者进一步认为,这个在“载体”上“图像化”的动作,就是“書”的“开端”!

如果,笔者上述的“认为”和“进一步认为”可以“成立”,那么,就可以说,先有的“書”、后有的“字”!就是说,“无字”之“書”,有可能是“有”或“有过”的!

至于“書”是“天”的还是谁的,猜想空间就大了很多——没有确切出处、“署名”不可辨认、以当时“现时”的认知或说“知识”不能完全理解甚至完全不能理解、可以理解的部分表述了“未知”的神秘悬绝信息,等等等等,按我们民族的古老意识,都可以跟“天”扯上关系。这样的“无字天书”,很可能真实存在过。妄加揣测,约略能举出三种可能:

一,采用相对还算“形象”的“图形符号”的较为抽象的叙事表达。比如,用简略的图形加符号,讲了段“故事”,但后人因为不能完全理解符号的意思,所以只能“读懂”图形而并不能“连成”完整的情节,只能猜想、杜撰。

二,早期“几何学”或“天文学”的图像化记载。本就因为还没有文字或“约略”了文字而只有“图形表达”,加上“学术”方面的“初级”甚至“错谬”,造成“难解”、“无解”。

三,以图形和符号充当、填补尚未出现或虽已出现但仍极不完备的文字,表达复杂逻辑和/或对于未知的猜测、预示;但没能流传下来“解译”工具,相当于地下党丢了密码本,怎么“解”都“不对”,只能猜;实在猜不出来,也就只有“归咎”于“天”了。

小编提示:如果您喜欢这篇文章,敬请转发和评论。

陈赓的战功仅次于粟裕,为何大将排名在黄克诚之后?

作者:相忘于江湖战功赫赫的陈赓,大将的排名为何在黄克诚之后?开国十大将中,陈赓的战功、资历和加入组织的时间都名列前茅。战功比陈赓更高的只有粟裕,资历比陈赓更老的只有张云逸,加入组织时间比陈赓更早的只有萧劲光。从大将的排名来看,粟裕和徐海东的地位是不可撼动的。 兵说2023-07-30 17:00:370000

兵说2023-07-30 17:00:370000樊哙劳苦功高,还救过刘邦一命,为何刘邦临死前还要下令除掉他?

汉十二年(前195年)四月初,刘邦征讨英布叛乱后病情急转直下,作为大汉帝国的掌门人,刘邦此刻需要考虑的是如何安稳地平移权力,不放过任何一个会威胁皇权的人。刘邦早些年南征北战,除掉各个诸侯王就是为了清除这些不稳定的因素,如今外面的因素没了,他需要考虑朝廷内部有资格威胁皇权的人,而这个人正是他的妹夫,时任相国且外出征战的樊哙。樊哙紫网2023-10-15 14:49:490000数百万人逃难东北,“闯关东”的血泪史!

沐阳说2023-08-08 13:23:550000

沐阳说2023-08-08 13:23:5500001960年,周总理在颐和园游玩时,他身边的6个人,曾经都是战犯

这张照片是1960年10月,在颐和园拍摄的,左边第三个穿着大风衣的人,就是我们敬爱的周总理。与周总理站在一起合影的6个人,是被释放的战犯,他们原本都是国民党反动派的将领。右边第一个人是王耀武。他是山东泰安人,出身在一个普通农民家庭。他是黄埔军校的第三期学员。王耀武从黄埔军校毕业后,就一路高升,到他被解放军俘虏的时候,他已经是国民党反动派委任的山东省政府主席兼省保安司令。紫网2023-10-17 11:11:440000