他活了五十四岁,却被后世祭祀一千八百年,至今香火不绝

每次读到《出师表》,都会被最后那句“临表涕零,不知所言”而感动到热泪盈眶,这一年是建兴五年(227年),诸葛亮已经四十八岁了,距离去世不过六年,而他还未等到“兴复汉室,还于旧都”就带着无限的遗憾溘然长逝。

临表涕零,不知所言

褪去《三国演义》和影视剧戏剧的影响,没了那些神机妙算的光环,诸葛武侯的一生更见其伟大。

十七岁隐居隆中,二十七岁出山跟随刘备,开始自己的政治生涯,出山后第一件事就是如何联孙抗曹,刘备在和孙权合作之前不过是依附于刘表的弱小势力而已,寄人篱下,连自己的一亩三分地都没有,在各个势力中处于极其弱势的地位。

至此君臣生死相伴

身为使者的诸葛亮此时哪有什么舌辩群儒、草船借箭,有的只是小心斡旋与苦心运筹而已。

赤壁大战后,刘备占据了长江以南的4个郡,奔波大半辈子的刘备终于有了一块属于自己的地盘,而诸葛亮也有了一个军师中郎将这个正式的官职。

此后诸葛亮的工作大都是经济管理、处理政务等后方工作,全力支持刘备在前方开疆拓土,随着刘备的拓展,诸葛亮的隆中对也初步得到实现。

章武元年(221年),刘备在成都称帝,建立季汉,诸葛亮也成为季汉的丞相,这一年他四十岁,后面就是托孤了,虽然刘禅并不是什么优秀的君主,哪怕诸葛亮殚精竭虑也扶不起,但此后的十多年里,诸葛亮一直践行自己在白帝城的承诺,竭尽全力效忠后主,至死方休。

《出师表》里说的“危急存亡之秋”并没有任何的夸张,夷陵一把大火让季汉内外交困,捉襟见肘,外面有魏吴联盟虎视眈眈,内部则有南方各地的叛乱,季汉正处于风雨飘摇地时候,稍有不慎就会崩溃。

悠悠苍天,何薄于我?

但靠着诸葛亮,仅仅四年就让季汉重新焕发了生机,先和孙吴重修关系,继续联吴抗曹,内政方面则是平叛乱、安民生、定国制,发展季汉的经济,勤政廉政,开诚布公,季汉上上下下畏而爱之。

积蓄实力后,诸葛亮就主动伐魏,说实话诸葛亮伐魏总会被人说穷兵黩武,但在季汉实力最为弱小的情况下,如果不主动出击,魏国也会前来进攻,主动出击至少能够获得战略先机,看似自不量力,徒劳无功,实则以攻为守。

以一州之力搏万乘之国,十几年间让魏国凑四万平叛部队都难,可以说诸葛亮的军事能力是得到认可的,如果诸葛亮不擅长军事,那曹魏岂不是如豚鼠?

以一州之力搏万乘之国

而诸葛亮在战略上给曹魏带来巨大的压力和消耗的同时,也可以保证国内物资充裕:“亮之治蜀,田畴辟,仓廪实,器械利,蓄积饶,朝会不华,路无醉人”。这就是诸葛亮的治国能力。

反观曹魏:“初,帝议遣宣王讨渊,发卒四万人。议臣皆以为四万兵多,役费难供”。

可以说诸葛亮也是三国时期最准确,完成度最高的大战略的策划者和执行者,也是历史上屈指可数的治事之才。

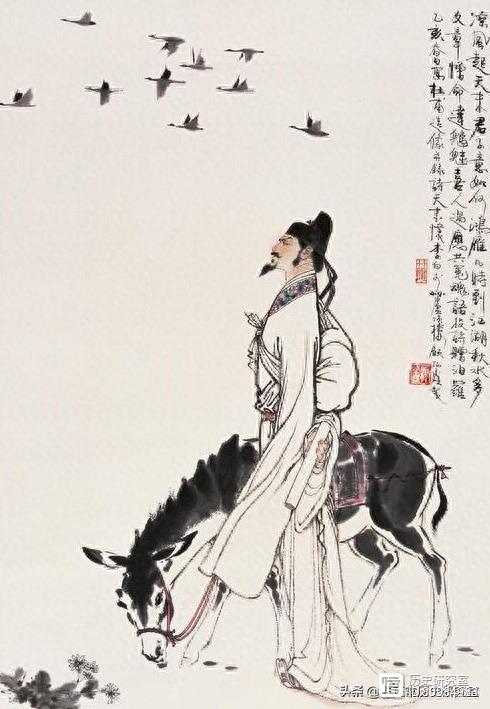

建兴十二年(234年),五十四岁的诸葛亮带着满腔憾恨病逝五丈原,哪怕病逝前线都不忘交待后事从简,还要求将自己葬在定军山这个北伐的前线,就是希望自己有朝一日能够看到“克复中原”,他将自己的一生都奉献季汉。

将自己的一生都奉献季汉

如此千古名臣,历代统治者都对其尽情褒扬,哪怕是晋这样的对手都给予极高的评价,从晋朝开始,就不断给诸葛亮赐庙加号,以臣子之位,而在民间得君王之仪。

诸葛亮刚去世,季汉各地百姓纷纷上书请求为诸葛亮建立祀庙,虽然碍于礼制暂时不能为诸葛亮建祀立庙,但民间却利用岁时节令,在田间陌上祭祀诸葛丞相,汉中之民,每年春月,男女老少都会哭着去诸葛亮墓上祭奠,后刘禅在沔阳为诸葛亮立庙。

晋朝虽然灭了季汉,但对诸葛亮是极尽推崇,司马昭命陈勰学习诸葛亮兵法,司马炎还向降臣樊建请教诸葛亮治国之方,感慨自己如果能有诸葛亮的辅佐,哪有现在如此辛劳。

唐太宗时期,励精图治的唐太宗就多次向臣下称道诸葛亮治国的忠勤,称诸葛亮为“贤相”,赞他为政至公,希望群臣能够效仿诸葛亮公平治国,激励臣下学习诸葛亮的忠勤。

在唐太宗的大力倡导下,整个唐朝自上而下都对诸葛亮赞颂备至,杜甫、李白和裴度都撰文几年,给予诸葛亮极高的尊崇。

杜甫作《蜀相》

而在宋代,则关注诸葛亮百折不挠的信心和勇气,王安石就在《诸葛武侯》一诗中赞扬了诸葛亮以弱攻强的进取精神。

朱熹则是赞叹:“论三代而下,以义为之,只有一个诸葛孔明”。

明清时期,朱元璋称赞他鞠躬尽瘁,自己要向他学习,康熙则推崇他的忠君报国,前来亲自撰文《蜀汉兴亡论》对诸葛亮推崇备至,一时间民间士大夫争相编纂文集,以诸葛亮为题著书立说,成为当时的风气,甚至将诸葛亮从祀孔庙。

而千年之后的现在,对于诸葛丞相未酬的事,大家都还记得,甚至在某乎上出现这样的问题:如果给诸葛亮这些东西,北伐能够成功吗?给的东西包括不限量的方便面、手机、衣服、高达、手雷、午餐肉、军火库等等。

网友为了丞相北伐操碎了心

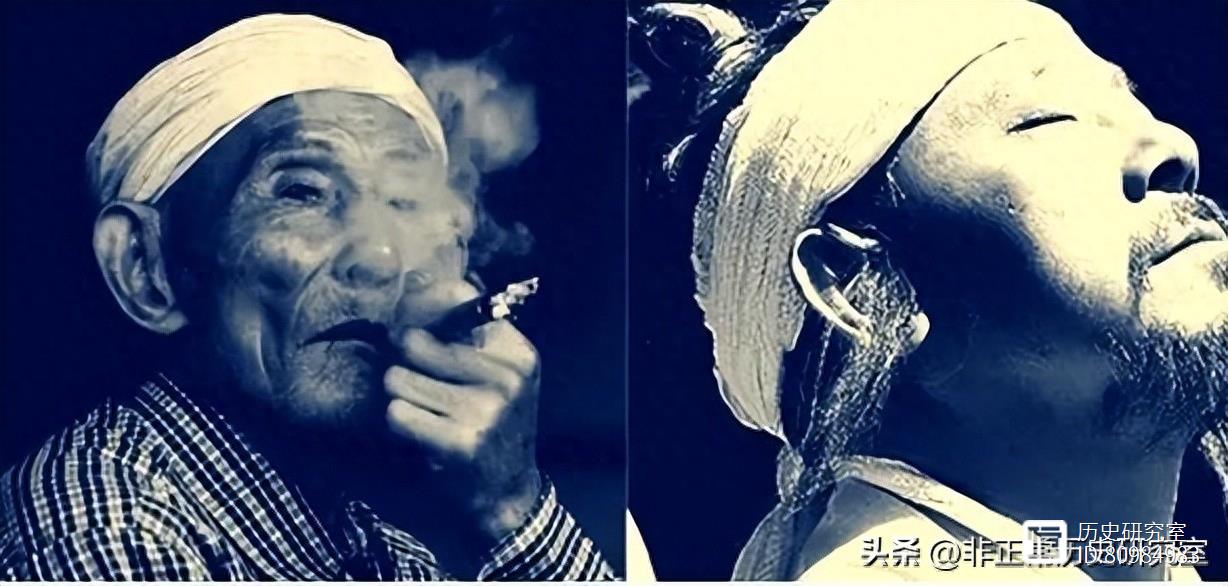

以前四川人都爱戴白头巾,这是为什么呢?其实就是诸葛亮去世后当地百姓自发为他缟素三年,三年丧毕后很多为了继续保持对诸葛亮的尊崇而继续戴白头巾,已经成为当地的一种风俗。

白头巾

而几年前,成都到西安的高铁隧道即将通车前夕,很多人都这么写:“丞相,你看到了吗?”哪怕去武侯祠的时候,都能看到塞满香炉的成都到西安的高铁票。

而在成都,诸葛亮曾经治理十几年的城市,更是充满了对诸葛亮的怀念,成都有马超东路和马超西路,也有黄忠小区,还有刘备洗泪水的洗面桥等等,而诸葛亮则单独命名为一个区——武侯区。

中华上下五千年,历史人物如过江之鲫,能在副省级城市的主城区上拿到冠名权的人可并不多,而成都每个区都有武兴路这个区级干道,武兴就是东晋追封诸葛亮的武兴王。

武侯祠

成都很多公交小站牌背面是没有广告的,印的都是诸葛亮的画像。

最令人动容的是清末佤族人为了抵御英国殖民者而发布的檄文,在文中强烈表明自武侯时期,此地就是中国固有领土,自己受阿公阿祖(诸葛亮)之命世代固守此地,全文感情至深,催人泪下。

“自昔远祖,世授中国抚绥,固守边疆,迄今数百年,世及弗替;不但载诸史册,即现尚存历朝颁给印信,可资凭证……自古我阿公阿祖相传,世世守之,而我佧佤山为中国领土。

告我同胞,尤念我佧佤山,地处中国极西南境,半壁山河,其关系于祖国之国防者,岂浅鲜!云贵川康,息息相通,唇亡齿寒之祸,岌岌可危,此我同胞所当留意之!

佧佤山银矿之富,曾大利于中国,今已闻于全世界;英帝凯觎已久,乘我国家多故,竟然引兵越界筑营房于炉房山,赶筑马路,以便交通,其为永远占据之野心,已大白于世矣。

敝王等,处此待遇,早夕思筹,废寝忘餐,已集众剽牛,拭泪商议,断指发誓,曰:吾佧佤山。虽地瘠民贫。亦有数千里之地。数十万户之民。居天然之险,恃果敢之勇,宁血流成河, 断不作英帝国之奴隶,即剩一枪一弩一银一妇一孺,头颅可碎,此心不渝。

诸葛亮之所以被当地人称之为阿公阿祖,就是当时南征的时候给当地民众带领很多先进技术,很多民众都将其神化,或者直接追认为自己的祖先,而在普洱这里,到处都是诸葛亮的雕像,民间认为诸葛亮教他们种茶,认诸葛亮为茶祖。

诸葛亮去世了一千八百年,也影响了一千八百年,哪怕高居九重之尊的皇帝,大部分都对诸葛亮赞不绝口,肯定其才能和德行,将其视为认臣的典范,希望臣下都能以诸葛亮为学习的榜样,成为一个尽忠职守、德才兼备的完人。

百姓们喜欢诸葛亮,谁因为他足智多谋、功勋卓著又光明正大、不谋私利,也让后世说到丞相基本就等于诸葛亮。

都知道儿皇帝,你知道儿天子吗?张承奉的西汉金山国是怎么回事

张承奉登基儿皇帝石敬瑭的故事大家都知道了,自己比耶律德光大10岁,却厚颜无耻地管耶律德光叫爹,在五代乱世中,石敬瑭的行为并非个例。早在唐末五代初期,西北归义军自立政权,其领袖张承奉称帝,建立了西汉金山国。但张承奉无先祖能力,其政权最后沦为回鹘附庸,自己也向回鹘可汗称儿。此行为直接拉低了归义军张氏的威信,致使张氏对归义军的统治被推翻,此后归义军进入了曹氏时代。一、归义军登场 浩然文史2023-07-30 16:36:380000

浩然文史2023-07-30 16:36:380000聊聊汉族的由来,到底与汉朝有多少渊源?

作者:李大奎众所周知,汉族是我国主体民族的专称,与五十五个少数民族组成社会大家庭,合称"五十六个民族",谓之"五十六朵花"。那,我国主体民族何以称汉族?到底与汉朝有多少渊源?不妨细细溯源,一一道来。一、汉族的前身汉朝之前,没有汉族这一主体民族之说,统称为华夏族。上古古书《尚书》就有记述:"华夏蛮貊,罔不率俾。""华夏"之意,实际上是光辉而又伟大的人,指代当时的中原人民十分匹配。 写乎2024-03-07 12:08:040000

写乎2024-03-07 12:08:040000一口气看完五胡十六国之西秦37年历史

风尘讲历史2023-07-27 18:29:290000

风尘讲历史2023-07-27 18:29:290000五大野战军,下辖第一纵队司令是谁?解放战争哪个一纵最强?

解放战争时期,我军按照地域有五大野战军。每个野战军的第一纵队,都是王牌。1、西北野战军一纵,张宗逊上将。张宗逊参加秋收起义,跟随毛主席上了井冈山。抗战时期,120师358旅旅长。解放战争红,他是彭总的副手,担任西北野战军副司令。一纵源自358旅,是彭总麾下第一王牌。1949年,改编为第1军。2、中原野战军一纵,杨勇上将。紫网2023-10-15 15:11:230000武王伐纣致纣王自焚而死,为何又分封纣王之子武庚?说出来别不信

历史上的武王伐纣相当于一次斩首行动,周武王趁商军主力东征淮夷之际,率领诸侯联军在陕西西安祭祀,在河南孟津阅兵,长途跋涉1200多里,在牧野之战中击败商军,攻入朝歌,商纣王自焚而死。紫网2023-10-15 11:59:440000