大明要凉的时候,怎么不见戚家军勤王? | 循迹晓讲

循迹 · 用文化给生活另一种可能

主讲:三喵先生

策划:三喵先生

责编:马戏团长

全文约3000字 阅读需要10分钟

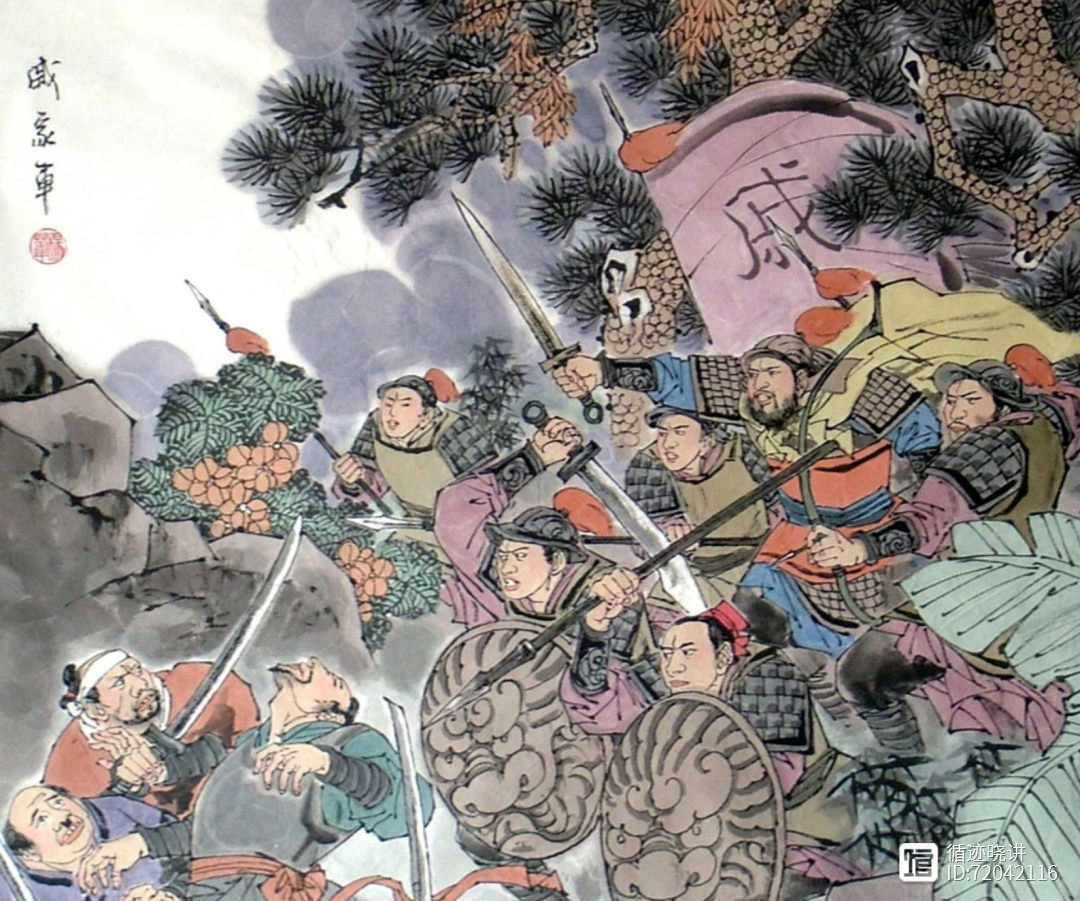

说起明朝抗倭,不得不提的就是“戚家军”,这支军队士兵悍不畏死,敢打敢拼,是大明军队中少有具有战斗力的一支劲旅。

然而,在抗倭之后,这支部队的命运却鲜有记载。那么,“戚家军”最终的命运到底如何?今天就来聊聊这个话题。

◇ 戚家军得胜图

现在说的“戚家军”,是后人对这支部队的称呼,当时的称呼就是浙江兵,嘉靖末年,戚继光带领浙江子弟在东南沿海所向披靡,横扫了倭寇的几个据点之后,东南的倭患被平定,与此同时,北边的蒙古又一次成了大明的心头大患,当时朝廷看到了戚继光的才干,就把他调到北京附近长城镇守,担任蓟州总兵。

◇ 戚继光

戚继光到任之后发现,这里武备废弛,要想从头训练士兵绝非一日之功,为了确保大明边境的绝对安全,戚继光表示要让跟着自己的浙江兵调任长城防线,朝廷也同意了,于是从隆庆到万历年间,之前跟着戚继光的浙江兵陆续北上,最初调任的只有三千,后来扩充到两万,这成了戚继光巩固边境防线的柱石。

浙江兵的纪律性在当时是其他部队无法比拟的,有一次戚继光对部队训话,天降大雨,而他带来的浙江兵能够在大雨中一动不动站了整整一天,这种纪律是当时其他镇守长城的大明部队根本无法比拟的。

◇ 明 仇英绘制的《倭寇图卷》中的南兵

有了浙江兵,戚继光就以他们为模范和核心,去带着其他的部队训练。戚继光带兵有方,还革新了战术,蒙古俺答汗几次来犯,被打得损失惨重,就再也不敢来了。靠着这些浙江兵,戚继光镇守北疆非常成功,在他之前,蓟州总兵这个位置十五年换了八个人,但戚继光一个人就在这个位置上干了十四年,当然他的成功不光是靠自己练兵有效,更重要的因素是他朝中有人。

戚继光最大的靠山是万历初年的内阁首辅张居正,他的部队只要需要军饷打报告上去,张居正总是会批,如果军饷不够,军人们额外做点小营生小买卖,只要不是后果严重,张居正也都是睁一只眼闭一只眼。

◇ 张居正画像

当时有传言,戚继光为了笼络张居正,甚至给他送春药和美女,这传言未必可靠,但他俩关系很铁,却是确凿的事实。

张居正在朝中大权在握,戚继光和他的浙江兵自然能在边界稳如泰山,可惜好景不长,万历十年,张居正去世,死后遭到猛烈的反攻倒算,这个时候,跟张居正关系很好的戚继光自然就处境危险。有人告诉万历帝,戚继光是宫门外的猛兽,只听命于张居正,别人无法节制,这句话就决定了戚继光的命运。他被弹劾罢免,并在不久之后去世,死的时候家里一贫如洗,非常凄凉。

戚继光去世后,他带到北方的浙江兵成了没妈的孩子,虽然这些兵的战斗力依然强悍,并且很多基层军官仍然恪尽职守,但是这些兵卒成了长城防线最不受欢迎的人,这原因也不难理解。

当初戚继光在,浙江兵在军队里处处受到优待,跟他们比起来,北方士兵不但物质待遇远不如浙江兵,而且在大多数时候都必须以浙江兵为标杆训练战斗,天长日久,积怨丛生,一旦戚继光不在,这些浙江兵失去靠山,被积怨反噬是大概率的事情。

◇ 正在攻打平壤城的明军

不过,还没等北方兵和南方兵的矛盾公开化,朝鲜就出事了,日本进攻朝鲜,明朝派兵去救,而其中出力最多的,就是驻守蓟州的浙江兵。当时一直跟随戚继光的老将吴惟忠表现非常抢眼,朝鲜人在《朝鲜宣祖实录》中评价说,南兵,也就是浙江兵,不顾生死,一向直前,吴惟忠之功最高。

而明军要攻打平壤时,主将李如松许诺,谁第一个登上平壤城头的,赏银三百两,根据朝鲜人的记载,吴惟忠“攻平壤”,先登功最”,按理说这三百两银子应该是没跑的,但是李如松和大明朝廷还是食言了,不仅如此,整个参战的浙江兵部队也都没有得到赏赐。

◇ 李如松画像

事实上,当时明朝军队的欠饷是个非常普遍的现象,按照当时的兵制,浙江兵算是招募兵,每年的银子按规定是十八两,戚继光在的时候,浙江兵可以额外获得很多收入,等他不在了,浙江兵的待遇也就降的厉害,还屡有拖欠。

这次出兵朝鲜,事先讲好的,浙江兵出国作战不易,事成之后每人四十三两银子,但这些钱朝廷还是一拖再拖,甚至吴惟忠的三百两银子的奖赏到最后也变成了二十两,其他的浙江兵是一分钱都没拿到。

这么拖欠饷银,谁都忍不了。于是,一些浙江兵当中的情绪激动者屡屡闹事,希望朝廷解决欠饷的问题,可是蓟州总兵也没钱啊,所以几个高官商量了一下,既然解决不了欠饷问题,那么就解决提出问题的人。

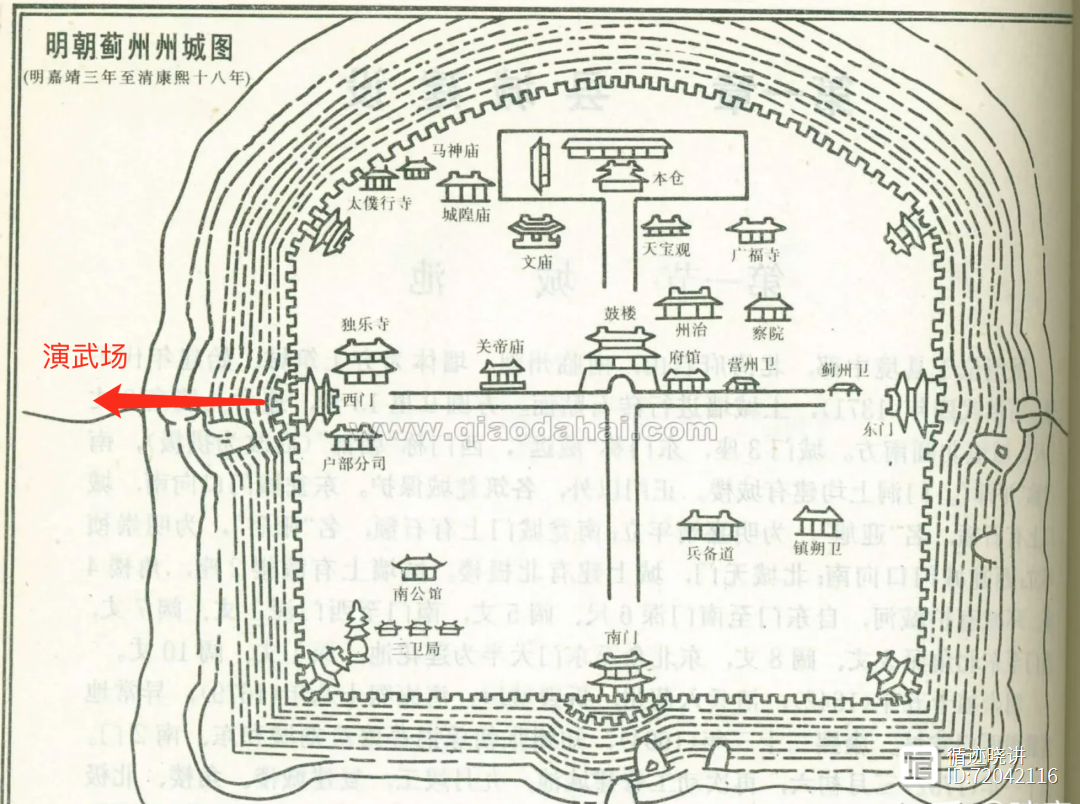

◇ 明朝蓟州州城图

于是,时任蓟州总兵的王保哄骗浙江兵,声称将要发饷,将那些闹事最厉害,最渴望得到饷银的浙江兵手无寸铁地诱骗到演武场,随即一声令下,四面铁骑冲出,演武场变成了屠宰场,对浙江兵举起屠刀的,正是镇守蓟州的北方兵卒,他们早就看这帮人不顺眼,屠杀格外卖力。

这次屠杀的悲剧史称“蓟州兵变”,有多少浙江兵倒在血泊之中,后世是众说纷纭,一般认为是三千余人,杀了这些人之后,其他的浙江兵一看这态势,也就不敢再闹,纷纷被遣散回家。屠杀之后,有人为浙江兵鸣不平的,毕竟拿回属于自己的军饷,乃是天经地义之事,但时任兵部尚书石星认为,浙江兵就是存心作乱,干掉他们没有任何问题,主张朝廷就这么着算了。

最终,朝廷认定那些讨欠饷的浙江兵就是“大逆”,蓟州总兵对他们做的一切都完全正确,这叫“惩治乱党”,以敬效尤。

此事之后,浙江兵在蓟州军镇就彻底没了前途,大部分被遣散回家,少部分愿意留在军中的,也都升迁无望,蓟州的军政大权彻底归于北方人,与此同时,之前戚继光招募浙江兵的大本营,也就是义乌永康一带,已经因为长期征兵搞得男丁严重匮乏,再加上之前浙江兵有多么难管,大家也都看在眼里,所以朝廷下旨,永不从这里募兵。所以,从这件事情之后,戚继光的浙江兵,也就是后世所称的“戚家军”,就成了历史的绝响。

◇ 影视剧中的“戚家军”

再往后,留守北土的浙江兵也有了自己的后代,他们也被周遭的兵士称为“浙江兵”,当然,他们已经完全没有先辈那般的战斗力,这支二代浙江兵最终于天启年间的大凌河之战中全军覆没,自此,北方边镇,尤其是辽东一带,已经只能靠当地守将的家丁们来防御,所谓的“辽人守辽土”,就是这么回事。

当然,这么一来,大明王朝越来越被这些辽人给拿捏,最后也是死在了这一点上。等大明灭亡的时候,戚家军早已作古,而再也没有第二支戚家军,挽狂澜于既倒了。

戚家军这样的军队,最后是如此下场,实在令人唏嘘,明朝整个军政上层在这一系列的事件中的操作,生动地展现了什么才叫真正的“自毁长城”。自古名将带兵都颇为不易,除了行军打仗的艰苦之外,还得防着猜忌,比如势力壮大怎么办,找朝廷要军饷怎么办,等等等等,所以名将们缔造的传奇军队,下场也多为不好,戚家军的结局,其实也是这个规律的注脚罢了。

*本文首发于「循迹晓讲」公众号 未经授权 不得转载

*配图源于网络,若有侵权,后台联系删除

(END)

德国消灭几百万苏军:为什么一场斯大林格勒战役就元气大伤?1、精锐

德国消灭几百万苏军:为什么一场斯大林格勒战役就元气大伤?1、精锐损伤。德军总共几百万部队,实际上精锐也就几十万至100万而已。特别是第六集团军,30万精锐被全歼。2、机动兵力丧失。德国进攻苏联的三个集团军群,一个在莫斯科城下战损近50万,已经无力进攻,一个在列宁格勒对峙,打不动叶走不脱,就剩下南方集团军群能够维持进攻了。紫网2023-10-17 11:39:020000新四军女院长收治国军伤员,伤好送行时,他忽然掏枪,打开了保险

1940年,新四军部队发生了一件怪事,野战医院的女院长栗秀真,她竟然让几位新四军伤员搬出去,腾病房给国军的伤员住。三个多月后,院方为这些伤愈归队的国军士兵举行的送行宴会上,有一个国军的副官,却从怀里掏出一把手枪,打开了保险……1915年12月16日,河南沁阳人崇义镇一个姓栗的老中医家里,传出一阵阵婴儿的哭声,这个婴儿就是栗秀真。紫网2023-10-16 08:07:060000袁崇焕到底死于谁手?皇帝,党争?

作者:杨万功我们知道,袁崇焕是明朝的一员名将,为明朝的江山社稷立下了汗马功劳。在他的指挥下,明军先后取得了宁远大捷、宁锦大捷和保卫京师大捷三大战役的胜利。可他不是死在了保家卫国,奋勇杀敌的战场上,却惨遭崇祯皇帝凌迟之刑。究其原因,我们不妨看一下当时的历史背景。袁崇焕临死之前,慷慨陈词,诵诗一首:“一生事业总成空,半世功名在梦中;死后不愁无勇将,忠魂依旧守辽东。”足见其忠勇之心。 写乎2023-07-30 11:11:140000

写乎2023-07-30 11:11:140000一口气看完北朝之北齐27年历史

北朝是继五胡十六国之后存在于北方的五个朝代的总称,在一百多年的时间里与南方的宋、齐、梁、陈四个政权对峙。从公元439年北魏统一北方起至公元581年隋文帝杨坚以隋代周止,北朝共历时142年,包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。今天要讲的北齐就是北朝之一,建立于公元550年,亡于公元577年,国祚27年,传3世6帝。下面就让我们一起了解一下北齐的历史。 风尘讲历史2023-07-30 08:23:250000

风尘讲历史2023-07-30 08:23:250000权力的本质是什么?如何才能获取它?

引子这个世界上有很多人都愿意花钱去购买情绪价值,因为人们都需要令人愉悦的生活体验。而在众多的“情绪价值”中,有一种是最昂贵的,那就是“控制感”。那种别人对你唯命是从的感觉,非常爽。这就是权力的体验。我们喜欢这种感觉,是因为我们的内心里都有权力的欲望。无论你是总统还是平民,是老板还是社畜,你希望的都是控制别人而不是被别人控制。 扫地僧一一2023-08-09 16:46:400000

扫地僧一一2023-08-09 16:46:400000