明清搞“改土归流”本意是好的,都是下面执行歪了? | 循迹晓讲

循迹 · 用文化给生活另一种可能

主讲:三喵先生

策划:三喵先生

责编:马戏团长

全文约3000字 阅读需要10分钟

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加赛艇队长的沈阳故宫线下活动

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加赛艇队长的天津博物馆线下活动

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加赛艇队长的天津五大道 庆王府线下活动

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加头牌老师的北京线下游活动

从秦统一天下以来,古代中国就实行郡县制,这个制度的一个很重要特点,那就是地方官吏不得世袭,任免权完全在朝廷手中。

在古代,技术和通信手段很落后,这样的郡县制在平原地方还能推广下去,但在西南山区,想要朝廷直接委派官员可就太难了,别的不说,朝廷命官从京城走到西南还得好几个月,所以在很长一段时间,朝廷对西南并不能委任官吏,而是承认当地的部族首领或者土司之类。

但到了明清时期,朝廷一门心思要把地方官员的任免权抓在手里,在历史上,这种转变叫“改土归流”。那么,改土归流的过程和影响是怎样的?今天就来聊聊这个话题。

◇ 秦朝版图范围

自秦始皇统一六国,扩充疆土之后,就准备把郡县制推到全国,无一例外,在偏远的西南岭南,秦朝就置了桂林,象郡,番禺等直属中央的行政机构,但是这些地方天高皇帝远,稍微有点风吹草动就不服管了。比如秦末的时候,番禺赵陀就趁着天下大乱,关起门来自己称王了,其建立的南越国绵延百年,由此可见直接把郡县制强加给偏远地区,是会造成一系列的问题。

所以,汉朝以后,面对西南岭南的少数民族,朝廷都是册封他们的国王,只要国王臣服中原朝廷,他在自己的地盘上传位和任命官员都没关系。比如,《三国演义》中诸葛亮七擒孟获的故事,在那个故事末尾,孟获归顺蜀汉,而诸葛亮让他继续统治,这就是个典型的案例。

◇ 电视剧《三国演义》中的孟获形象

唐宋时期,对于西南边陲的民族,中央朝廷大体上都在延续这样的治理方法,即所谓的土官治土民,它在历史典籍中也有个称呼,叫做“羁縻”,这俩字表面上就是马嚼头,意思是远处的民族不好惹,就像控制烈马一样的让他们顺从就可以了。

元朝时期,蒙古统治者面对西南地方,延续了过去的方法,甚至更进一步,他们设立了宣慰司,其长官往往是世袭的土司,土司的权力比之前的“羁縻”时期土官还要大,不但可以世袭爵位,任命官吏,甚至还可以招募军队。

明朝建立后继承了元朝的制度,但大明朝廷的掌控欲比元朝强的多,而且中央朝廷占领云南之后,试图对当地直接管理,贵州就成了控制云南重要的节点,必须牢牢地掌控在朝廷手里,这时候明朝在贵州设立了直属朝廷的都指挥使,但都指挥使经常主动跟当地土司发生冲突,比如当时几个土司去世之后,按照当地传统妻子代立,这都指挥使不但去鞭打人家,还想把女土司给据为己有,这就激起了当地民众的极大反感,一时之间贵州地区纷争频仍。

◇ 明宣德八年(1433年)时期的明帝国版图

到了永乐年间,朱棣直接把贵州的几个宣慰司给撤掉,设州府由朝廷直接领导,这是几千年来中央在西南直接掌控的头一遭,史称“贵州建制”,后世也通常将此作为“改土归流”政策的发端。

这次贵州建制中,朝廷并没有把西南地方的土司都给撤掉,至少云南地区是没动,而在贵州,朝廷虽然设立了州府,但偏远地方的管理还得靠地方的头人,所以当地形成了州府和土司底盘犬牙交错的局面。

永乐年间,明朝国力蒸蒸日上,还能在贵州强行维持朝廷的统治,但随着时间推移,强力统治越来越难以为继,而州府的盘剥越来越狠,很多当地百姓也就愈发仇视朝廷,当土司和朝廷冲突之时,就会坚定地站在土司一边,这成了明朝后期西南动乱的根本源头。

◇ 明代西南土司势力范围

◇ 悬崖绝壁上的海龙屯

万历年间,播州土司杨应龙被逼造反,朝廷派兵征剿,费了九牛二虎之力才给平定下来,这次征剿被称为“万历三大征”之一,花费甚巨,拖垮了朝廷财政,为明末的悲剧埋下了伏笔。而天启崇祯年间,朝廷除了给贵州摊派越来越重的赋税,还要求土司在当地征兵去辽东送死,这一下贵州就彻底翻了天,先后出现了“奢安之乱”和“沙定洲之乱”,其中奢安之乱延续十七年,让本就疲于奔命的大明雪上加霜,而沙定州之乱更是持续到崇祯上吊之后,苟延残喘的南明小朝廷是靠着张献忠的前部将李定国才给平息的。

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加赛艇队长的沈阳故宫线下活动

◇ 手机微信扫描识别图中二维码,即可报名参加头牌老师的北京线下游活动

可以说,自从明朝开始改土归流之后,贵州的叛乱就一直伴随着大明,直到明朝灭亡也没消停。

尽管明朝没有彻底把西南的土司给消灭,但经过几次叛乱和官兵的征剿,土司的势力已经大大削弱了,清朝入关之后,贵州土司难成气候,只是顺治康熙时期,清朝需要在别处用兵,对贵州土司的改造也就暂时搁置。

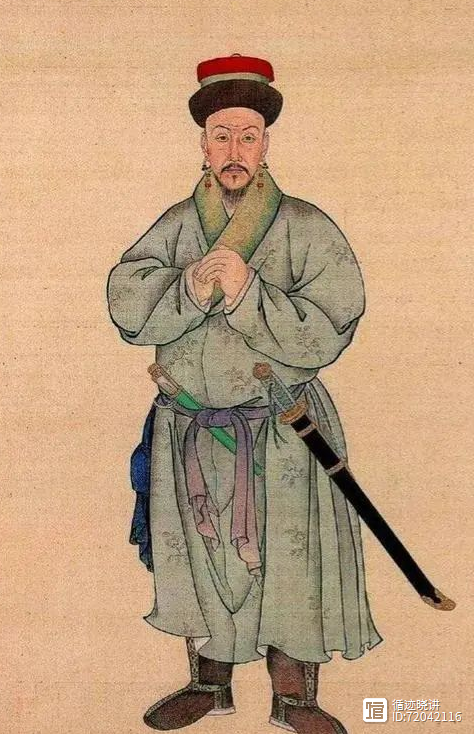

◇ 鄂尔泰画像

等到雍正帝即位之后,大臣鄂尔泰建议必须对云贵地区彻底改土归流,这里多是苗疆,土司们平时也不怎么归顺朝廷,一旦有事更是要里通外国,就这么放任下去必为朝廷大患,改土归流势在必行。

鄂尔泰不但提出了改土归流的必要性,还提出了大体的方略,那就是攻心为上,攻城为下,土司们如果识时务,自行开门献城最好,只有在迫不得已之时才会用兵清剿。雍正皇帝采纳了鄂尔泰的这个方略,并让他推广执行。

当时的清朝无论是威望还是军事力量都非常强盛,鄂尔泰在云贵改土归流,总体上还是顺利的,但也有个别不服管的土司跟清军挑衅,比如贵州广顺长寨的土司就是,鄂尔泰直接派大军清剿,废除了这里延续十几代的土司,设立直属朝廷的县。就这样,经过了几年功夫,清廷恩威并施,在云贵地区废除了很多土司,大大加强了中央对这里的控制力度。

◇ 雍正:朕的改土归流的本意是好的,都是下面人的执行歪了

表面上看,雍正帝改土归流是挺好的一政策,但不要忘了他的本心还是要把皇权伸到基层去攫取资源和加强控制,所以这个改土归流实施起来也是问题多多,雍正帝推行政策的时候根本不尊重当地少数民族的习俗,强迫大家改汉姓,还得学满汉一样剃头留辫子,对他们的婚丧嫁娶都要干涉,这自然引起当地民众极大的不满。

更关键的是,土司改了流官之后,这些流官为了自己的政绩前程,一般都会在当地压榨民众,即使雍正帝特别注意,选派去云贵的流官都得亲自面试,确保自己放心,也无济于事。雍正八年,贵州当地的流官刘起沅在当地盘剥民众太过苛刻,当地的好马好铁都要优先供应官府,弄得“远近夷民皆无生之气,有死之心”,这之后爆发了苗疆的大规模叛乱,直到雍正帝死,叛乱还没被镇压下去(详见:雍正:苗人为啥放着好日子不过,偏偏要造反?| 循迹晓讲)。

◇ 清代土司画像

而像这样的叛乱在清朝后世屡次发生,其根源往往都是改土归流之后的流官对当地民众过于苛刻,然后民众反叛,接下来朝廷派兵镇压,然后更严厉地对待民众,就这样一种恶性循环,一直持续到同光年间,而雍正帝设想中把云贵地区彻底改土归流,也终究没能实现。这里最后的土司一直持续到20世纪50年代才被废除,这时候的大清已经亡了四十年了。

改土归流,是朝廷为了加强自己的统治权力而不断强化的一个政策,过去我们看中国古代历史,总会觉得秦始皇统一天下之后,就骤然地进入了郡县制,其实并不是这样。如果从严格的意义来看,只有改土归流彻底完成,郡县制才能说是完全建立,这么看的话,直到清朝,朝廷都还在为地方治理而苦恼。

*本文首发于「循迹晓讲」公众号 未经授权 不得转载

*配图源于网络,若有侵权,后台联系删除

(END)

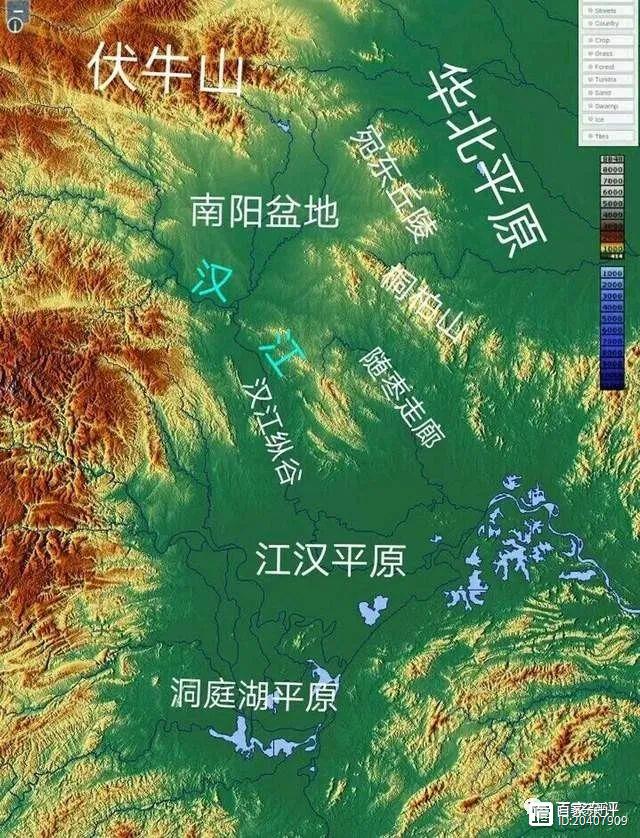

中国“古缯国”:考古发现“字证”证据,夏朝果然不是虚构

先秦《世本》记载:“曾氏,夏少康封其少子曲烈于缯(zēng,丝织品的统称)。”中兴夏朝的少康,一共有九个儿子,长子继承王位,次子曲烈被封于缯地,由此建立了“缯国”。少康封曲烈于缯,原因在于缯国位于南阳方城,此地属于战略要地。江汉平原通过随枣走廊可抵达南阳盆地,因此少康赋予曲烈重任,让他在此设立关卡,左传记载“致方城之外于缯关”,目的应该是防备江汉平原的三苗势力。紫网2023-10-15 16:39:510000桀骜不驯的苗人,为啥专给大清上眼药? | 循迹晓讲

循迹·用文化给生活另一种可能主讲:三喵先生策划:三喵先生责编:马戏团长全文约3000字阅读需要10分钟说起乾隆帝,总能提到“康乾盛世”这个词,彼时的大清到底如何,虽然有各种争议,但大体上还是海清河宴,四海太平,百姓得以享受几十年安宁。 循迹晓讲2023-07-31 11:15:080000

循迹晓讲2023-07-31 11:15:080000一览苏联时期四十三位元帅

1935年授衔克利缅特·叶夫列莫维奇·伏罗希洛夫(1881年-1969年12月2日),苏联军事家、党务和国务活动家,苏联元帅。他在国内战争时期凭借着出色的指挥才能,击退了外国干涉军与白军的数次入侵,为早期苏俄立下汗马功劳;苏联成立后,又先后两次推进红军的改革,对苏联军事装备和战术方面产生重要影响。 虛怀若谷2024-03-10 10:10:540000

虛怀若谷2024-03-10 10:10:540000