歼灭日军3500人,我方伤亡7人!如此重大战果为何鲜为人知?

作者:武陟东旭

除了平型关大捷,抗战中还有一次大捷:700多人对阵7000名日军,歼敌3500余人,而我方的伤亡,只有7人。

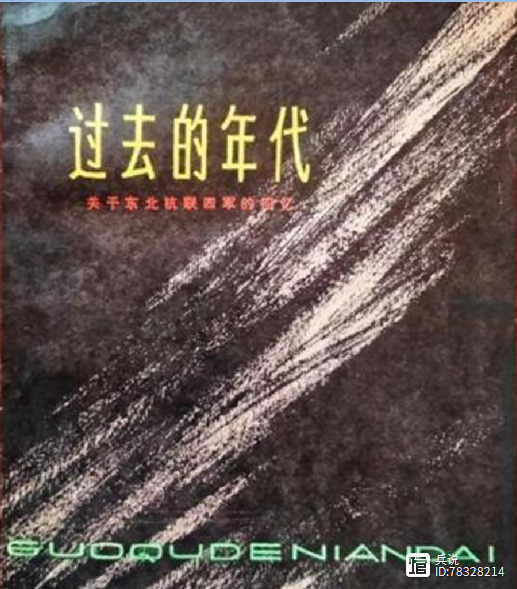

【李延禄将军回忆录】

对于这一战绩,有人提出质疑,说只消灭了30名日军。

那么,此战到底是怎么回事?

1932年3月13日黎明4时许,一名情报员慌慌张张地前往位于东北东部的镜泊湖的“东北国民救国军”司令部报告:“王总司令,天野第15旅团7000多名日军已经出发,向我们驻地扑来!”

总指挥王德林说:“早就料到会有这么一天。”

王德林是山东沂水人,当时是东北军一个营长,九一八事变爆发,30万东北军未作抵抗,东三省落入敌手。

王德林怒发冲冠,带领全营500余名官兵起兵抗日,在我方李延禄的协助下,于1932年2月成立了国民救国军。

总司令由王德林担任,王德林手下的连长孔宪荣任副总司令。

孔宪荣是山东沂水人,距离王德林老家只有几十里,二人是生死之交。

参谋长也是山东人,他叫李延禄,山东平度人。

“救国军”成立后,连战连捷,不到一个月就收复了敦化、额穆和蛟河三县,队伍也从1400人壮大到5000人。

关东军本庄繁闻讯后,急调天野第十五旅团、日军独立守备队步兵第32大队等部7000余人,兵分三路从敦化向镜泊湖进行“征讨”。

“敌人是我军的10倍,而且是训练有素的关东军,硬拼是以卵击石,我建议立刻转移,避敌锋芒。”还没有等王德林总司令说话,副总司令孔宪荣提建议。

“跑?往哪里跑?已经来不及了,被敌人追着打死得更快。”参议长孟泾清表示反对。

参谋长李延禄一拍桌子站起来说:“我也赞成打,突围的机会微乎其微,背水一战说不定能绝处逢生!”

李延禄16岁从军,在吉林省防务军13混成旅任职,曾在军校进修,指挥能力强。

三人中,李延禄军事经验最丰富,再说了,参议长孟泾清也赞成打,少数服从多数,王、孔二人最终同意奋力一搏。

有意思的是,孟泾清也是山东人(1931就加入了组织)。

于是,4名山东汉子,指挥身边的700余名战士,与7000日军开始了对决。

李延禄之所以决定要打,是因为他看中了这里的地形。

当时,救国军驻扎的镜泊湖南端的东大泡一带,这里是丘陵地带,当地老百姓叫它“墙缝”,根据测量,两边“墙高”25到30米,墙下的道路宽80到100米。

墙缝总长达6.5华里,只要堵住两头,在两边发动袭击,日军根本无法展开,就像狗熊掉到井筒里,有劲使不上,只能被动挨打。

但在当时敌我悬殊的情况下,做出这样的决定很不容易,需要极大的勇气。

当然,7000名日军训练有素,武器精良,如果没有弹药,一切都是白搭。

好在,救国军之前打了几场胜仗,缴获了大量武器弹药,一共有30大车,正好派上用场。

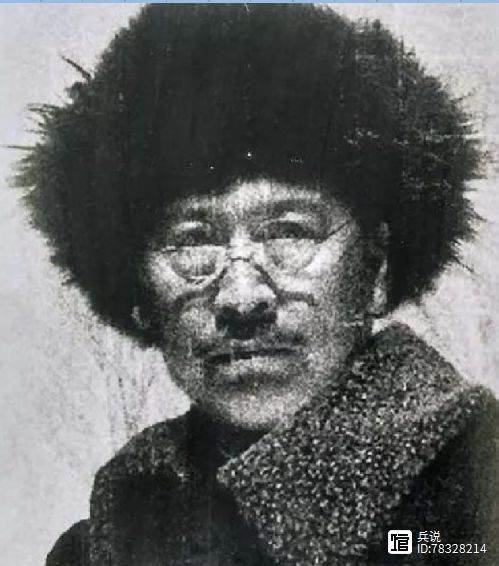

【李延禄将军】

李延禄决定,自己率领补充团500人在“墙缝”末端拦截,戴凤龄带独立营一部负责在日军进入“墙缝”后,堵住敌人后退之路。

一切就绪之后,已经是早上7时。

不久,天野旅团的先头部队就毫无顾忌地开进了“墙缝”。

由于道路狭窄,天野部队的前锋到达“墙缝”南头的时候,后卫部队刚好进入“墙缝”。

随着一颗信号弹升起,墙头墙尾的部队一起开火。

从山间大道两侧的巨石后面,伸出无数乌黑的枪口,射出愤怒的子弹。

【戴凤龄】

战士们手中的手榴弹,也像雨点一样倾斜而下。

任是关东军训练有素,武器精良,在突如其来的打击面前,也乱作一团。

前面说了,这里的道路狭窄,关东军根本无法展开,即使开枪,也容易自相残杀。

日军经过一番劈头盖脸的打击之后,开始清醒过来组织反扑,企图从墙头撕开一个缺口冲出去。

李延禄久经沙场,对此早有防备,在“墙头”准备了机枪,一字排开。

两边,又有80名投弹手,身边整箱的手榴弹等候。

机枪和手榴弹的爆炸声中,日军鬼哭狼嚎,惨叫声不绝于耳。

这更加激起了战士们的战斗气势,他们越战越勇,很多人干脆甩掉上衣,光着膀子下猛投手榴弹……

长达6里多的山道,成为日本侵略者的葬身之地。

从上午8时许,打到下午4时,日军发动了7次冲锋,都劳而无功,丢下了无数尸体,几乎将前行道路堵死。

无奈之下,日军指挥官只好下令向北冲锋。

这样一来,压力都到了戴凤龄那里。

他指挥部队战斗到下午6时,打退了敌人5次冲锋,最后部队没了弹药,只好将部分敌人放走。

这时候,已经日落西山,夜幕渐渐降临,李延禄也下令撤退。

次日中午,日军在飞机掩护下来到墙缝,他们的目的是焚烧尸体。

据附近的百姓说:尸体焚烧了五天,气味呛人,烟雾蔽日。

到底消灭了多少敌人?

战后半月,王德林、李延禄带人到了战场旧址,从那里找到被烧得面目全非的枪支3500多支。

而其中的辎重兵和卫生兵,是不带步枪的,这说明消灭日军的总数不低于3500人。

此战,成为抗战中的一次大捷。

有人质疑,如此辉煌的大胜,为何当时没有披露?这也有一些说法。

这场仗是“东北国民救国军”打的,王德林和李延禄等人认为,理所应当归功于救国军。

但是,李杜将军认为,这应该归功于“吉林抗日自卫军”。

李杜是东北军将军,奉军第15师中将师长,九一八之后奋起抗日,在1932年1月组建“吉林抗日自卫军”,任总司令。

【李杜将军】

李杜的级别高,影响大,人脉好,在王德林“救国军”成立的时候,给过一万元的经费,还给了不少枪,派有一些军官。

李杜认为,救国军属于“自卫军”,战功自然应当属于“自卫军”。

王德林解释,我们已经成立了“东北国民救国军”。

李杜说:“我怎么不知道这事?”

救国军是2月成立的,伏击战是3月半进行的,当时我方没有报纸批露此战,敌人的报纸也又不会公布如此惨败的消息,李杜还真有可能不知道。

因为双方对此战有意见分歧,最后决定暂时不对外发布,也没上报。

这次战斗,只有亲历者和当地人知道,外界不得而知。

既然我方没有公布,日军就更是保持沉默,这样的仗说出去是奇耻大辱,他们巴不得无人知晓。

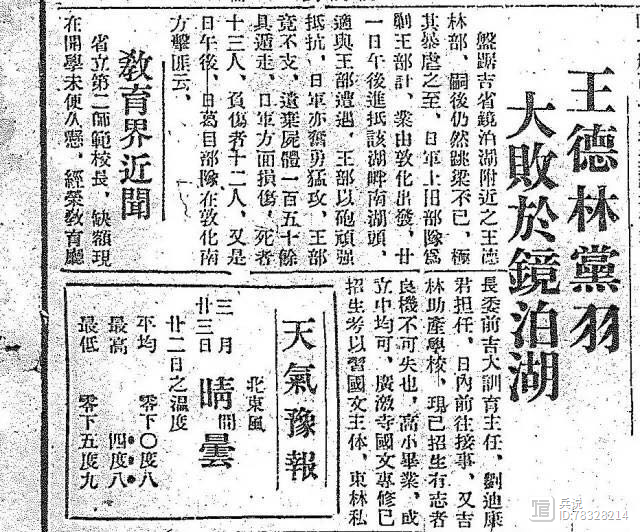

日军还硬把败仗说成是胜仗,说这次战斗消灭王德林部150人,参战的上田支队战死13人,负伤12人。

【日军控制下的报纸的报道】

尽管如此,这么多日军说没就没了,对上司不能不作个交代,日方肯定会留下蛛丝马迹。

日方1933年12月出版的日军第二师团长多门二郎所著的传记《多门将军》中描述说:

当时,日本关东军给陆军本部的报告上写的是:天野六郎少将带领的第15旅团“整体失踪”。

尽管如此,还有人对此战表示质疑。

2016年,李延禄将军的后人将侵权人告上法庭。

当年9月,此案在北京市西城区人民法院开庭。

法庭上,黑龙江省宁安市镜泊乡东大泡村原支部书记,72岁的李宗福作证说,他小时候,就在战斗遗址捡回过不少刺刀、匕首。

1960年,村民先后从战斗遗址捡到、挖出很多炮弹、子弹壳、弹药箱、军用壶等,足有两汽车。

李宗福还说,墙缝战役时的通讯员李长发,就是他的邻居。

后记:

抗日救国军总司令王德林将军,于1938年12月中旬病逝,享年65岁。

参议长孟泾清,1936年2月被叛徒出卖牺牲,年仅31岁。

戴风龄营长后来参加抗联五军,担任副团长,后因汉奸告密被捕,英勇就义。

【李延禄、冯仲云和周保中】

抗日救国军参谋长兼补充团团长李延禄,后任抗联4军军长,他和5军军长周保中是有幸看到新中国诞生的东北抗联军长,因为转入地方工作没有参加授衔。

李老将军1985年6月病逝,享年90岁。

西方发现的死文字:多数存在一个共性,汉字与之截然不同

过去200年内,西方考古发现了诸多“死文字”,其中多数已被西方年轻的非语言专业的天才破译,比如34岁商博良破译古埃及文,30岁的文屈斯(英国空军领航员)破译线性文字B,30岁左右的罗林森(英国军官)破译楔形文字。仅仅文字爱好者,却能破译让无数专家束手无策的“死文字”,不得不让人感慨西方年轻天才之牛,真希望他们来破译一下甲骨文! 百家杂评2023-07-30 08:29:280000

百家杂评2023-07-30 08:29:280000苏联挖了24年地球,为啥挖到12262米就突然停了?

二战之时,为了打败轴心国,美苏有过短暂的合作。然而二战之后才2年,美苏就开始掀桌子翻脸了。为了争夺世界霸主宝座,美苏全方面展开了竞争。不夸张的说,是从地下到海洋乃至太空的比拼,谁也不服谁,都想正当第一人。比如,苏联是第一个踏入太空的,美国晚了一个月,非常不服气。于是美国紧追之下,成为了第一个登陆月球的国家。紫网2023-10-14 13:42:110000三首最美的中秋词,写尽了中秋的人与月

在中国的传统节日中,中秋节的重要性仅次于春节,而在文化意义上又犹有过之。自古以来,历代词坛大家均留下过流传千古的中秋词,其中尤以苏东坡的《水调歌头》为最佳,以至于现代人对中秋词的唯一印象就是这首词。宋人胡仔说的好:“中秋词,自东坡《水调歌头》一出,余词尽废。”其实,除了这首《水调歌头》,在宋朝至少还有两首中秋词不在它之下。紫网2023-10-16 14:16:270000咸丰之死:色字头上一把刀?

香港有句俗话叫“咸丰年代的事,不提也罢”,指代陈年往事。近代史中国的划分,一般以咸丰帝他爹道光帝在位时的第一次鸦片战争为开端。香港岛被划为殖民地,也是始于此次战败后签订的《南京条约》。到了咸丰帝在位时(1850年—1861年),内忧外患迅速加剧,内有洪秀全领导的太平天国起义,外有英法联军侵华,第二次鸦片战争爆发,清政府被迫与英、法、俄等国签订一系列不平等条约。 最爱历史本尊2024-02-22 13:10:120000

最爱历史本尊2024-02-22 13:10:120000民国最会娶老婆的男人,一生有4位妻子,每一段婚姻都极具目的性

上海滩,那个繁华的都市,充斥着权力、财富和爱情的交织。在这里,顾维钧,一个被誉为“外交天才”的男人,开始了他的传奇人生。他的四段婚姻,如同四部戏剧,每一部都充满了悬念和冲突。张润娥、唐宝玥、黄蕙兰、严幼韵,四位女性,与他编织了四段不同的情缘。而他,又是如何评价这四段情缘的呢?每一段背后,都藏着他的一个秘密...紫网2023-10-16 10:11:220000