明月几时有次年,苏氏兄弟终于同过中秋,可问题又来了……

明月几时有,把酒问青天。

今日中秋佳节,很多人自会想起苏轼此词。之所以能想起,只因读书时学过……毕竟,我们的尴尬之处在于,自从毕业之后,便少有闲情雅致,读诗背词了。流泄于头脑的,都得拜中小学教材所赐。

若我未记错的话,当年我的老师教过此词之后,并未讲到,第二年,苏轼不必再“怀子由”,因为,这年,他们是在一起过的。

苏轼记载:

余去岁在东武,作水调歌头以寄子由。今年子由相从彭门百馀日,过中秋而去,作此曲以别。余以其语过悲,乃为和之。其意以不早退为戒,以退而相从之乐为慰云。

东武,密州;彭门,徐州。乃苏轼前后所官之地,那么,苏辙词里写了什么,使得兄弟觉得他太过悲观了呢?

其调亦为《水调歌头》,词曰:

离别一何久,七度过中秋。

去年东武今夕,明月不胜愁。

岂意彭城山下,同泛清河古汴,船上载凉州。

鼓吹助清赏,鸿雁起汀洲。

坐中客,翠羽帔,紫绮裘。

素娥无赖,西去曾不为人留。

今夜清尊对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧。

但恐同王粲,相对永登楼。

上片虽有愁字,其实不太愁,真正的愁,都在下片后几句。

今夜还在相聚,明朝天各一方。正如恩师欧阳修曾所感慨的,离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

而王粲之典,则意为亲人难见,只有登楼远望,以示思念。

(剧照)

针对弟弟的忧虑,苏轼想出了解决的办法:

安石在东海,从事鬓惊秋。

中年亲友难别,丝竹缓离愁。

一旦功成名遂,准拟东还海道,扶病入西州。

雅志困轩冕,遗恨寄沧洲。

岁云暮,须早计,要褐裘。

故乡归去千里,佳处辄迟留。

我醉歌时君和,醉倒须君扶我,惟酒可忘忧。

一任刘玄德,相对卧高楼。

上阕写的是晋朝谢安的故事。说老谢早有归隐之志,本想激流勇退,结果却因生病而回了都城……还是大城市里医疗条件更好啊……

苏轼此写,实际是说谢安终究有点舍不得荣华富贵,虽然常与人言,我是要回农村的,那是我的诗和远方,可实际上,终究还是苟在了城市里——相信很多朋友特别能理解谢安,谢安的选择,不正就是自己的选择吗?古人的两难,不正是我们的两难吗?

下阕,苏轼则说,我们还是早点辞官,一起回故乡去。回家路上,哪里好玩,我们就多留一会,大吃大喝大唱大跳,你醉倒了我扶你,我醉倒了你扶我……

然而,我们知道,苏氏兄弟最终还是走了谢安的老路,一入官场深似海,个中乐趣,比起苦处,实让人难解难分难。

好在,他们越在官场受苦,留下的名篇就越多,这便是后人的幸福所在了。

少爷洗脚时发现丫环特殊之处,立刻娶她为妻,后生一子成世界伟人

在中国古代封建社会,女人的命运,往往不是由她的出生,而是由她的婚姻决定的,清朝时期,在河南的一户大宅中,有一位丫环,她的脚底有着两颗醒目的黑痣,这一特征吸引了少爷的注意,他最终迎娶她为妾。这位丫环也因此一飞冲天,而她所生的儿子后来还成为民国风云人物。 无风起念2024-02-09 12:13:430000

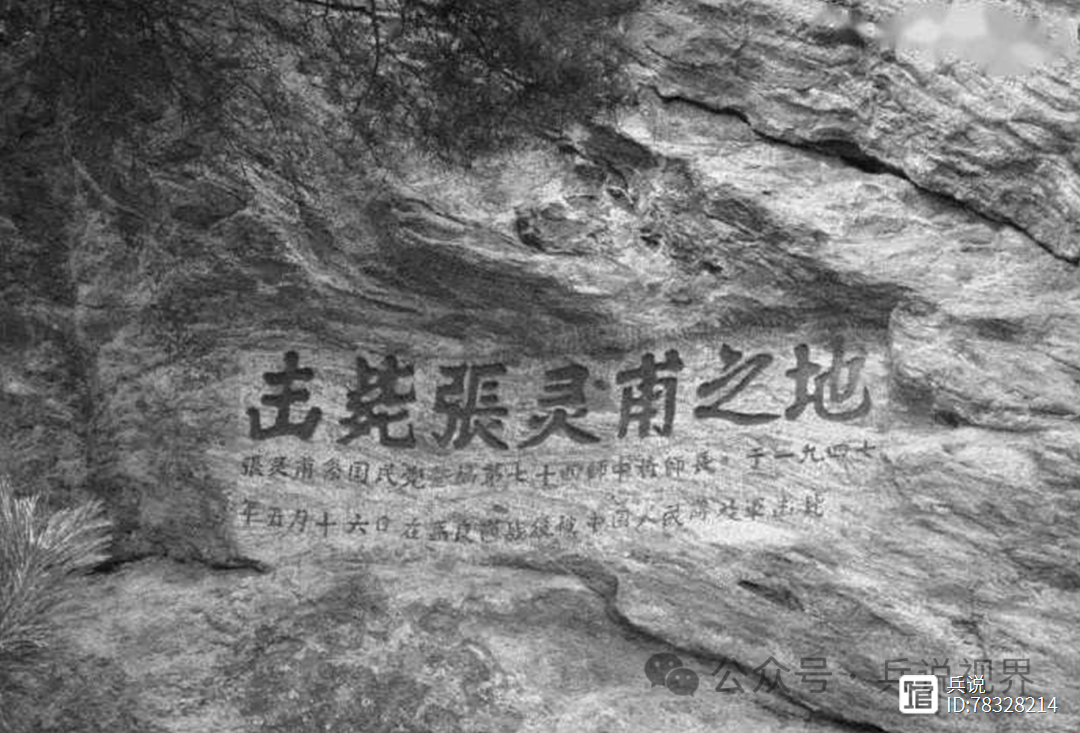

无风起念2024-02-09 12:13:430000华野6纵厚葬张灵甫,指战员很不满:他刚挖了罗司令的坟!

作者:相忘于江湖1947年5月16日,敌整编74师在孟良崮全军覆没。此战,一举歼敌3.2万人,被誉为“五大主力”之首的“御林军”整编74师烟消云散,在我华野27万大军的倾力协作下,历经三天三夜浴血奋战,终于啃掉了这块硬骨头。此战毙敌1.3万人,俘虏1.9万余人,师长张灵甫“杀身成仁”。 兵说2024-03-06 08:09:570000

兵说2024-03-06 08:09:570000夜郎自大的夜郎国在今天哪里?夜郎人后来又去了哪里?一文说清楚

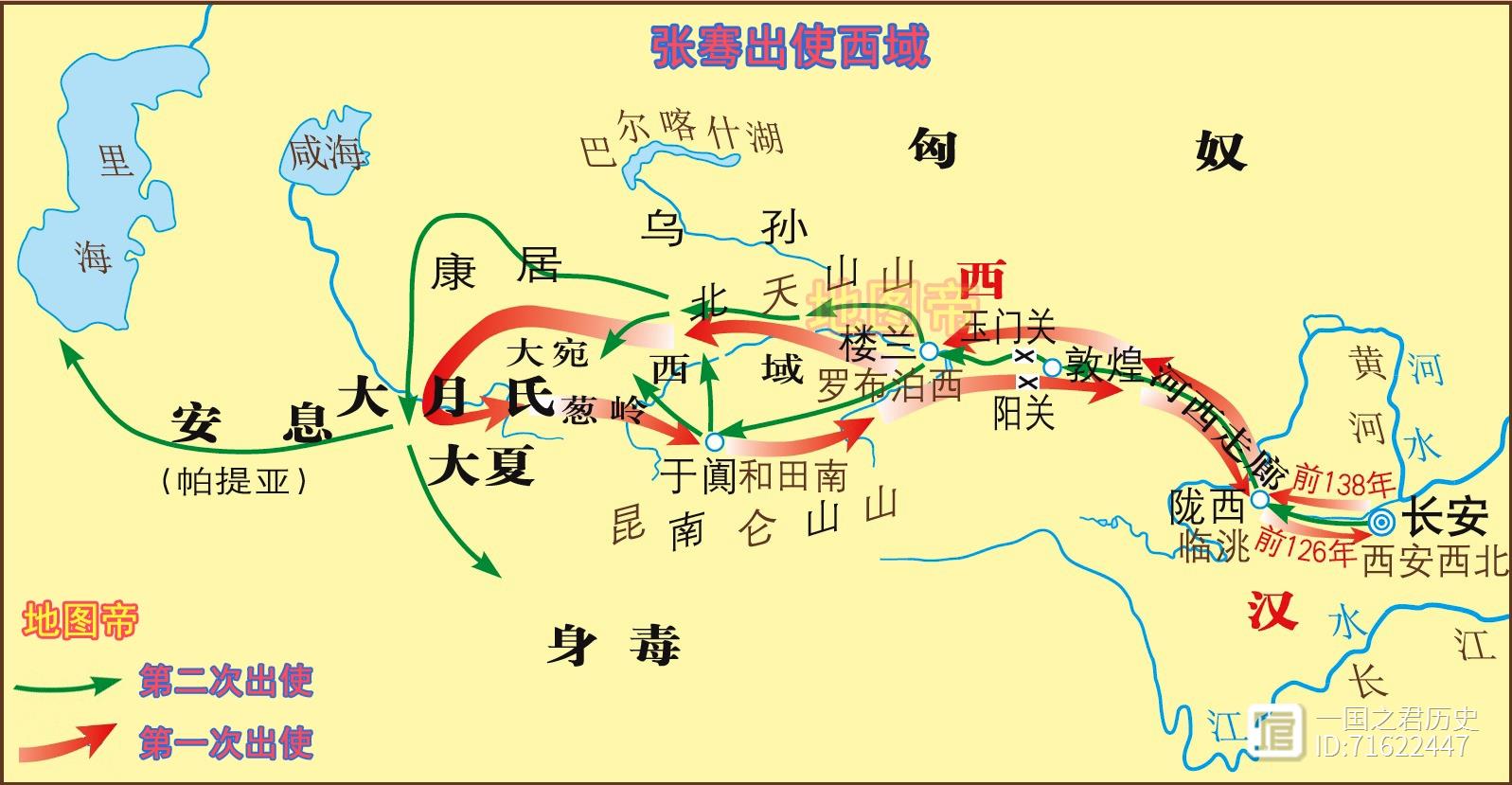

汉武帝对匈奴发动战争的胜利,连他自己也没有想到对华夏的历史影响如此之大,为了对付对匈奴,汉武帝派张骞出使西域,后者因此成为第一个睁开眼睛看世界的中国人,更是促成了华夏丝绸之路的开创。紫网2023-10-16 17:58:380000《西游记》中,如果唐僧不幸去世,谁有机会成为第二任领导人?

众所周知,西游记的取经团队中以唐僧为核心,孙悟空、猪八戒、沙和尚三人都紧紧团结在唐僧的周围。期间因为孙悟空三打白骨精的缘故,唐僧曾一度将他开除出队伍。六耳猕猴一难时,唐僧再次与孙悟空心生嫌隙,导致孙悟空出走。可见,这个取经团队没有孙悟空可以,但没有唐僧不行。但唐僧万一真的去世,又坚持让徒弟们取回真经,谁能够担任第二任领导人呢?紫网2023-10-14 14:20:280000【名句/毛泽东】问苍茫大地谁主沉浮

《沁园春长沙》毛泽东独立寒秋,湘江北去,橘子洲头看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地谁主沉浮?携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?紫网2023-10-14 11:24:280000