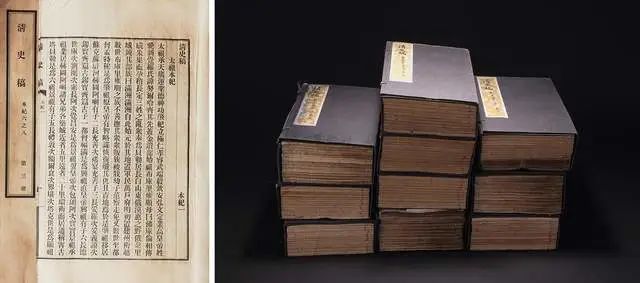

东汉十三州——荆州篇

在最初,荆州大体指的是汉江到衡山以南的大片区域。如《尚书·禹贡》所载:“荆及衡阳惟荆州。”

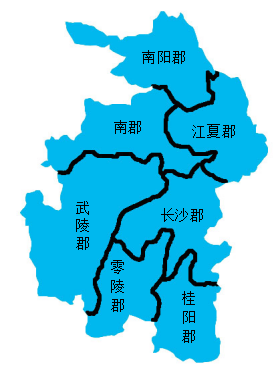

两汉时代,荆州在汉武帝元封五年(公元前106年)设立了监管地方的荆州刺史部,管辖区域大致为今天的河南省西南部,湖南、湖北两省的大部分地区,以及贵州、广东、广西的一小部分。但到了汉灵帝中平五年(公元188年)后,荆州才正式成为一级行政区划,治所先在武陵郡所管的汉寿(今湖南常德市汉寿县),后迁到南郡所管的襄阳(今湖北襄阳市)。

西汉时期,荆州所辖有八个郡国,分别为南郡、南阳郡、衡山郡、江夏郡、长沙国、桂阳郡、武陵郡、零陵郡。在东汉的大部分时间里,管辖郡国大体保持在七个左右,如南阳郡、南郡、江夏郡、武陵郡、长沙郡、桂阳郡和零陵郡。而像章陵郡、南乡郡等,都是在汉末群雄逐鹿时,才逐步从原有州郡中析出设置的。

时至汉顺帝永和五年(公元140年)时,其七郡,下属县、邑、侯国共计一百一十七座,大致情况如下:

郡名

城邑

户数

人数

南阳郡

37

528551

2439618

南郡

17

162570

747640

江夏郡

14

58434

265464

长沙郡

13

255854

1059372

桂阳郡

11

135029

551430

武陵郡

12

46672

250913

零陵郡

13

212284

1001578

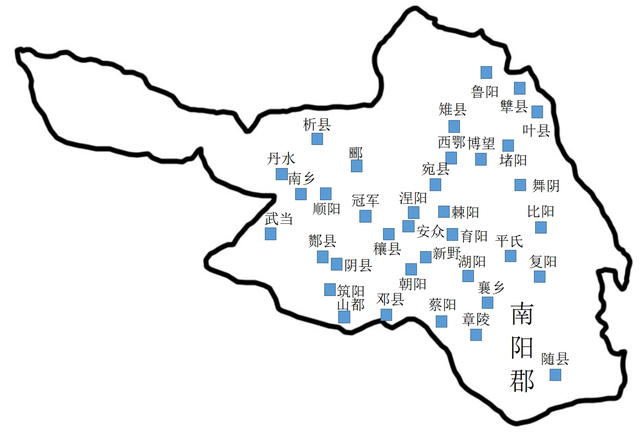

南阳郡所辖城邑简图

作为荆州所辖各郡的老大哥,南阳郡的历史十分悠久。它是在白起攻占楚国的地盘后,于秦昭襄王三十五年(公元前272年)设立的。

在秦一统六国后,南阳郡的面积除了今天的河南南阳市外,还包括鲁山、叶县、舞阳、舞钢、嵩县、卢氏、栾川的一部分,以及湖北的枣阳市,襄州区,樊城区,老河口市以及随州一带。

汉武帝时,南阳郡归荆州刺史部监管,有宛、犨、杜衍、酂、淯阳、博山、涅阳、阴、堵阳、雉、山都、蔡阳、新野、筑阳、棘阳、武当、舞阴、西鄂、穰、郦、安众、冠军、比阳、平氏、随、叶、邓、朝阳、鲁阳、舂陵、新都、湖阳、红阳、乐成、博望、复阳等三十六座城邑和侯国。

至西汉后期的平帝元始二年(公元二年)时,有三十五万九千三百一十六户、民一百九十四万两千零五十一人。

东汉时期,南阳郡仍为荆州刺史部管辖,和南郡以汉江为界。其郡治在宛,合并了杜衍、乐城、新都等县,并新置南乡、成都、襄乡三县,有城三十七座,五十二万八千五百五十一户、民二百四十三万九千六百一十八人。

1、宛

秦昭襄王时,始置宛县,治所在今南阳南阳市宛城区;后于北周时,与上陌县合并改为上宛县。

2、冠军

西汉元朔六年 (公元前123年),析穰县的“卢阳乡”和宛县的“临駣聚”置冠军侯国,为霍去病的封地,后改为县制,治所在今河南邓州市西北的张村镇冠军村一带;后于大唐贞观元年(公元627年)时,并入新城县。

3、叶

治所在今河南平顶山叶县南部的旧县城。

4、新野

秦时,属穰县之地;西汉始置新野县,治所在今河南南阳市新野县;东汉时,将新都县并入新野县。

5、章陵

东汉建武六年 (公元30年)时,改原舂陵侯国置章陵县,治所在今湖北枣阳市南部。

6、西鄂

西汉置县,治所在今河南南阳市卧龙区的石桥镇,因在江夏郡鄂县之西,故而得名。

7、雉

一说为秦昭襄王三十五年(前272年)时,始置雉县,治所在今河南南召县,南朝宋时废除。

8、鲁阳

西汉置县,治所在今河南省鲁山县。

9、犨

西周时为畴地,春秋战国为楚之犨邑,因其北临滍水,南偎犨河,不仅战略地位重要,而且周围土地也十分肥沃。

秦置犨县,属南阳郡管辖,治所今河南鲁山县一带,于南朝宋时废除。

10、堵阳

秦昭襄王三十五年(公元前272年)时,始置阳城县;西汉时,更名为堵阳县,治所在今河南方城县老城区。

新莽时期,复为阳城县;东汉时,又变为堵阳县;后于南朝宋时的永初元年(公元420年),改为赭阳县。

11、博望

汉武帝时,曾封张骞为博望侯,置博望侯国,治所在今河南南阳市方城县的博望镇一带。

12、舞阴

西汉置县,属南阳郡管辖,治所在今河南驻马店市泌阳县羊册镇的古城村。

13、比阳

西汉高祖五年(公元前202年)时,与舞阴同时置县,治所在今河南驻马店市泌阳县一带。

14、复阳

西汉元康元年(公元前65年)时,置复阳侯国于胡阳乐乡,因在土复山之阳得名。在元延二年(公元前11年)时,改侯国为县,治所在今河南省南阳市桐柏县的吴城一带。

15、平氏

西汉置县,治所在今河南南阳市桐柏县的平氏镇一带。

16、棘阳

西汉高祖七年(公元前200年),刘邦封杜得臣为棘阳侯;后于元朔五年 (公元前124年) 时改为县。因其在棘水(今南阳市溧河)以东,故名棘阳,治所在今河南省新野县东部偏北的前高庙乡张楼村。

17、湖阳

秦时为胡阳县,西汉改为湖阳县,因其南有徽子湖而得名,地跨现在的唐河县南部和枣阳市北部,治所在今河南唐河县湖阳镇。

18、随

春秋时为古随国,后置随县,治所在今湖北随州市一带。

19、淯阳

即育阳县,治所在今河南南阳市南部一带。

20、涅阳

西汉初年,刘邦封吕胜(也作吕腾)为涅阳侯,始置涅阳侯国,后于汉文帝前元五年(公元前175年),国除置县。

新莽时期,该县更名为前亭;光武中兴后,又复涅阳旧称,故址大致在河南南阳市镇平县的侯集镇与邓州市的穰东镇之间。

21、阴

治所在今湖北老河口市的傅家寨附近,北周时更名为阴城县。

22、酂

秦代置县,属南阳郡,治所在今湖北老河口市西北一带。

23、邓

秦代置县,属南阳郡管辖,治所在今湖北襄阳市的邓城村。

24、郦

秦昭襄王三十五年(公元前272年)时,在原楚国郦邑置郦县,治所在今河南省南阳市内乡县的赵店乡郦城村、申营村及其周围一带。

25、山都

秦昭襄王三十五年(公元前272年)时,始置山都县。治所在今湖北襄阳市樊城区太平店镇的乔岗村一带,后于北周时并入安养县。

26、穰

秦昭襄王三十五年(公元前272年)时,始置穰县,治所在今河南邓州市内城的东南隅。

27、朝阳

治所在今河南新野县王庄乡一带。

28、蔡阳

秦代置县,治所在今湖北省枣阳市琚湾镇的古城村一带,县境相当于现在枣阳市西南的大部分地区。

29、安众

原宛之西乡,西汉元朔四年(公元前125年),为康侯刘丹的封邑,治所在今河南邓州市的元庄乡、汲滩镇一带,于西晋年间并入宛县。

30、筑阳

秦代置县,治所在今湖北谷城县东北一带,因在筑水之阳而得名。东汉时为筑阳侯国,后于隋开皇年间并入义成县。

31、武当

西汉置县,属南阳郡,治所在今湖北丹江口市西北的关门岩北,因境内有武当山而得名,后于明洪武二年(公元1369年)并入均州。

32、顺阳

西汉成帝初年,刘骜封刘共为“顺阳侯”,始建城于此。汉哀帝时,封孔光为博山简烈侯,并改顺阳县为博山县。

东汉明帝刘庄时期,又将博山县更名为顺阳县,治所在今河南省淅川县的李官桥镇。

33、襄乡

东汉光武帝时期,即公元29年,分现在湖北枣阳市东北一带置襄乡县,归南阳郡管辖。

34、南乡

东汉置县,归南阳郡管辖,治所在今河南淅川县的丹江水库内。

35、丹水

秦代置县,先归弘农郡管辖,后划入南阳郡境内,治所在今河南南阳市的淅川、西峡一带。

36、析

秦代置县,因析水而得名,治所在今河南省西峡县。

37、成都

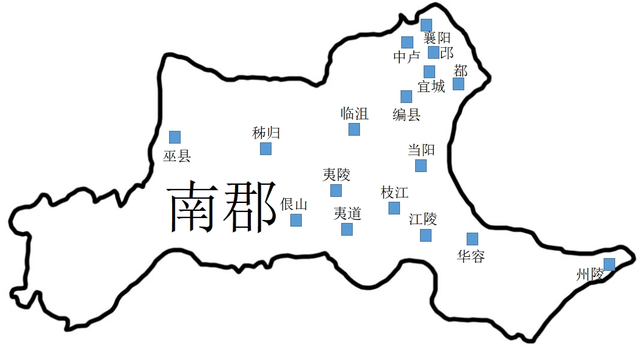

南郡所辖城邑简图

南郡的历史可以追溯到公元前278年,秦军攻取楚国郢都后,置南郡。整个秦朝,其可考县名有江陵、安陆、芰江、当阳、沙羡、郢、鄢、销、夷道、左云梦、右云梦、临沮、夷陵、州陵、竟陵、鄀、伊庐、邔、郦邑。

汉高祖五年(公元前202年)时,刘邦灭临江国,复置南郡。在汉高后二年(公元前186年)时,领有江陵、宜成、巫、姊归、临沮、夷陵、醴陵、孱陵、销、竟陵、安陆、州陵、沙羡、西陵、夷道,以及下隽共十六县。

汉景帝时期,栗姬的两个儿子先后获封临江王,改南郡为临江国,后国除复为郡。

西汉后期的平帝元始二年(公元二年)时,其有江陵、临沮、夷陵、华容、宜成、郢、邔、当阳、中庐、枝江、襄阳、编、秭归、夷道、州陵、鄀、巫、高成十八县,共十二万五千五百七十九户、民七十一万八千五百四十人。

东汉时期,废除了郢和高成两县,又将武陵郡的佷山县划归南郡管辖,仍有城邑十七座。其在顺帝永和五年(公元140年)时,共十六万两千五百七十户、民七十四万七千六百零四人。

1、江陵

秦昭襄王二十九年(公元前前278年),白起攻占楚国郢都,置南郡和江陵县,治所在今湖北荆州市。

西汉高祖五年(公元前202年)时,刘邦灭临江国后,将原江陵县分为江陵和郢两县。

2、巫

战国时,为楚之巫郡。秦昭襄王三十年(公元前277年)时,秦将其改置为巫县,晋之前的治所在今重庆市巫山县北。隋开皇三年(公元583年)时,改称巫山县。

3、秭归

战国后期,此地属楚,称归乡;秦时为南郡辖地。

西汉置县,治所在今湖北秭归县西北的归州镇。

4、中卢

西汉置县,属南郡管辖,治所在今湖北襄阳市襄州区西南。

东汉时,改置为中卢侯国,后于三国曹魏时期,恢复中卢县制。

5、编县

西汉置县,属南郡管辖,治所在今湖北荆门市西北;东晋时,其治所迁至现在当阳市东北的漳水东岸,后于南朝梁时废除。

6、当阳

秦昭襄王二十九年(公元前278年),白起攻破楚国郢都,设南郡,始置当阳县,其境东临汉水,西抵沮河,南至麦城,北达今荆门中部。

秦一统六国时,曾废除当阳县,将其并入郢县,仍属南郡管辖。

西汉景帝中元二年(公元前148年)时,析江陵县之地,复置当阳县,仍领原境,治所在今湖北荆门市西南,东晋时才迁至现在的当阳市。

7、华容

西汉置县,治所在今湖北监利市北;曾在西晋太康元年(公元280年)废除,后复置,但在北周时再次废除。

现在的华容县,是隋开皇十八年(公元598年),由原安南县改称的。

8、襄阳

西汉置县,归南郡管辖,治所在今湖北襄阳市的襄州区,引《汉书·地理志》所载:“应劭曰: 在襄水之阳”,故而得名襄阳。

9、邔

秦代置县,治所在今湖北宜城市的北部,南朝梁时废除。

10、宜城

公元前192年时,改原鄢县为宜城县,故址在今湖北宜城市东南的楚皇城。后在东汉时期,改置宜城侯国;三国曹魏时期,复称宜城县,后于南朝宋时废除。

11、鄀

秦代置县,又作“若县”,治所在今湖北宜城市的东南部。

南朝宋、齐、梁均侨置冯翊郡于此,后于北周时期废除。

12、临沮

西汉建元元年(公元前140年)置县,因其临沮水而得名“临沮”,治所在今湖北远安县西北。

东汉时期,曾为临沮侯国,后改回县制;其境包括现在的远安,以及南漳的部分地区。

13、枝江

西汉置县,据《水经·江水注》所载:因其地夷敞,北拒大江,江沱枝分,东入大江,县治洲上,故名为枝江,治所在今湖北枝江市东北。

14、夷道

治所在今湖北宜都市之西,后于大唐贞观年间并于宜都县。

15、夷陵

治所在今湖北宜昌市东南的长江北岸,因其境西北有夷山而得名。

16、州陵

西汉置县,治所在今湖北洪湖市东北,后于西魏时期废除。

17、很山

西汉置县,原属武陵郡,东汉时划归南郡管辖,治所在今湖北长阳土家族自治县西的州衙坪,后于隋开皇三年(公元583年)彻底废除。

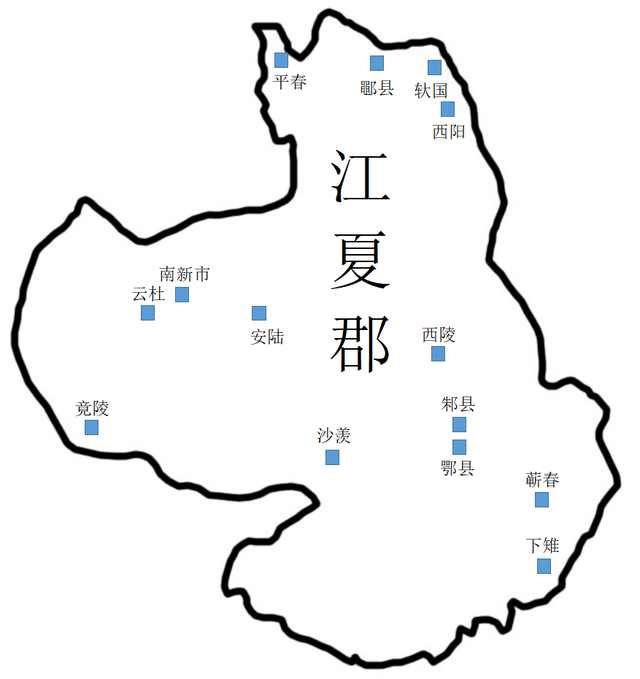

江夏郡所辖城邑简图

江夏郡,据《汉书》所载,为高祖刘邦所置。其郡治,有说两汉时期,均在西陵,也有说西汉时在安陆,东汉时在西陵。

汉平帝元始二年(公元二年)时,其辖有西陵、竟陵、西阳、襄、邾、轪、鄂、安陆、沙羡、蕲春、鄳、云杜、下雉十三县,以及钟武侯国,共五万六千八百四十四户、民二十一万九千二百一十八人。

东汉时,撤襄县和钟武,又置平春和南新市,仍有城邑十四座。顺帝永和五年(公元140年)时,共五万八千四百三十四户、民二十六万五千四百六十四人。

1、西陵

西汉置县,治所在今湖北武汉市新洲区。

2、西阳

西汉置县,治所在今河南光山县西,属江夏郡管辖。西晋“永嘉之乱”后,迁至现在湖北的黄冈市东,后于隋开皇年间废除。

3、轪

西汉元封元年(公元前110年),废轪侯国置轪县,归江夏郡管辖,治所在今河南光山县西北。西晋“永嘉之乱”后,侨置于今湖北浠水县西南的长江边上,后于南朝宋孝建元年(公元454年)改为孝宁县。

4、鄳

西汉置县,治所在今河南罗山县以西。

5、竟陵

原为战国楚邑,据《战国策·中山策》所载:“武安君率数万之众入楚,拔鄢、郢,焚其庙,东至竟陵。”,后秦置竟陵县,归南郡管辖,治所在今湖北潜江市西北部。

两汉时期,竟陵县划归江夏郡管辖。东晋末年,析竟陵县设置霄城县,治所今湖北天门市东部。在南梁大宝元年(公元550年)时,竟陵县并入霄城县。后于北周保定元年(公元561年)时,霄城县又改称竟陵县。

6、云杜

汉高祖时期,始置云杜县。其治所在今湖北京山市城区的新市街道,所辖有现京山市中南部、应城部分地区及天门、潜江、仙桃等地区。

西晋惠帝元康九年(公元299年),析云杜之北置新阳县(因其在新市之南得名),治所为云杜旧城,而其南仍为云杜县,治所迁至现今湖北仙桃市境内。后于西魏大统十七年废除。

7、沙羡

周显王十九年(公元前350年),楚宣王就在涂口(今武汉市江夏区金口街道)置沙羡;另一说是西汉高祖时期,始置沙羡县,治所在今武汉市江夏区金口街道。

8、邾

战国时为楚之邾邑,秦代置邾县,治所在今湖北黄冈市一带,为衡山郡辖地。

楚汉之交时,为衡山王吴芮的国都,后于西汉元狩二年(公元前121年)改属江夏郡管辖,在东晋末年废除。

9、下雉

汉高祖六年(公元前201年)时,分南郡之地始置下雉县,治所在今湖北黄石市阳新县的富池镇,属江夏郡辖地。

三国时期,吴国改江夏郡为武昌郡时,析下雉县,置阳新县(包含今天的阳新、通山两地)。后于隋代,两县合并为永兴县。

10、蕲春

汉高祖六年(公元前201年),始置蕲春县,属江夏郡辖地,治所在今湖北蕲春县西南蕲水东岸的土门城。

东汉建武二十三年(公元47年),陈浮被封为蕲春侯,置蕲春侯国,传三世,国除,复原县制。

11、鄂

战国时期,为楚国之鄂邑;秦统一六国后,始置鄂县,治所在今湖北鄂州市的老城区一带,地域包括现在的鄂州、黄石、大冶、咸宁、嘉鱼、蒲圻、崇阳、通山和武汉的武昌区、江夏区等地。

三国时期,吴国孙权迁都于此,将其改名为武昌县。

12、平春

东汉设置,治所在今河南信阳市平桥区西北。

13、南新市

东汉时期,析安陆县的大富水流域,置南新市侯国(以别于中山国的新市县),治所在今湖北京山市宋河镇的秦关。

14、安陆

秦代置县,属南郡管辖,治所在今湖北安陆市西北一带;两汉时期,为江夏郡属地;西晋时为江夏郡的郡治,后于东晋末年将治所迁至现今的湖北安陆市。

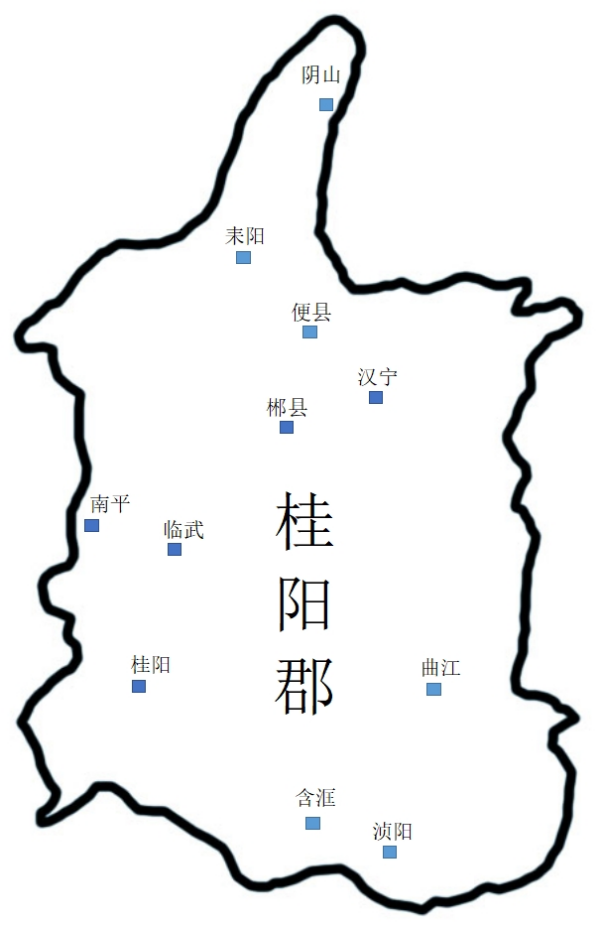

桂阳郡所辖城邑简图

两汉的桂阳郡,一说设立在汉高祖二年(公元前205年);一说在汉高祖五年(公元前202年),由长沙国析出南部区域设置,治所在郴县(今湖南省郴州市)。

当时,其境包括现今的湖南桂东、郴州、嘉禾、宁远、道县以南,以及广东连县、乐昌及广西的兴安等地区。到汉武帝元鼎六年(公元前111年)时,将其西部析出,新置了零陵郡。

在汉宣帝之后,整个桂阳郡所辖地域相当于今天的湖南耒阳以南的耒水流域、舂陵水流域和洣水下游,以及广东连江口以北的连江、北江流域。

到汉平帝元始二年(公元二年),有郴、临武、便、南平、耒阳、桂阳、曲江、含洭、浈阳九县,以及阳山和阴山两侯国,共二万八千一百一十九户、民十五万六千四百八十八人。

王莽的新朝时代,桂阳郡曾短暂改名为南平郡;但光武中兴后,又复桂阳郡旧称。撤境内的阳山,但又于永和元年(公元136年),新设立了汉宁县,仍保持着十一座城邑的编制。

在汉顺帝永和五年(公元140年)时,共有十三万五千零二十九户、民五十五万一千四百三十人。

1、郴县

秦代,于始皇二十六年(公元前221年),始置郴县,归长沙郡管辖,治所在今湖南郴州市。

西汉设桂阳郡时,郴县为该郡的郡治;但在王莽篡汉时,郡治曾短暂迁往原耒阳县,该县也易名为宣凤县;后在东汉建武十一年(公元35年)时,重新成为桂阳郡的郡治,县名又复郴县旧称。

2、便县

西汉时,由郴县析出,始置便县,因其境内的便江而得名,治所即今湖南永兴县,属桂阳郡管辖。

王莽篡汉时,曾更名为便屏县;东汉建立后,又复旧称,仍由桂阳郡管理。最终在隋开皇九年(公元前589年),并入郴县。

3、耒阳

公元前221年,秦统一六国,始置耒县,治所在湖南省耒阳市。

汉高祖五年(公元前202年)时,因其在耒水之北,更名为耒阳县,隶属桂阳郡管辖。曾在新莽和东汉初期,短暂成为桂阳郡的郡治。

4、阴山

西汉置县,归桂阳郡管辖,故址在今湖南攸县鸭塘铺乡阴山港村。

5、南平

西汉置县,治所在今湖南蓝山县东北。

6、临武

战国时,为楚之临武邑,西汉高祖五年(公元前202年)置县,治所在今湖南临武县东部一带,引《水经·溱水注》所载:“”县侧临 (武)溪东,因曰临武。

新莽时期,曾更名为大武,后于东汉建武元年(公元25年),复称临武。

7、桂阳

西汉初年置县,称桂阳县,治所在今广东连州市,含连州、连南、连山三地。

关于其名由来,一说在其西有桂阳山,故名桂阳,又曰桂水发源于大罗岭向北而流,古有以水北为阳,故名桂阳。

8、含洭

汉武帝元鼎六年(公元前111年)设置,因其境内有洭水而得名,治所在今广东英德市西北的浛洸镇,后于元代并入英德州。

9、浈阳

汉高祖时期置县,治所在今广东英德市,领有现英德的英中、英东地区及翁源县和新丰、佛冈县部分地区,后于元代并入英德州。

10、曲江

秦代属南海郡之地,赵佗建南越国后,又为南越之地。

元鼎六年(公元前111年)时,汉武帝发兵平定南越,始设曲江县,归桂阳郡管辖,治所在今广东韶关市。

11、汉宁

东汉永和元年(公元136年)时,析郴县之东。始置汉宁县,辖有今资兴、汝城、桂东三地,治所在今湖南资兴市。

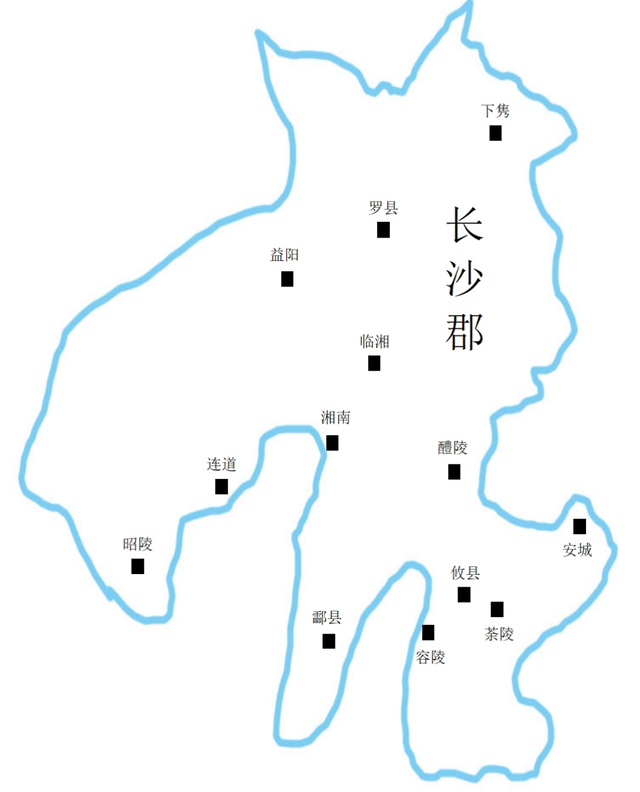

长沙郡所辖城邑简图

长沙郡始建于秦,为秦代天下三十六郡之一,有湘、罗、益阳、阴山、零陵、衡山、宋、桂阳等县。其北起洞庭,南逾五岭,东邻鄱阳湖西岸和罗霄山脉,西接沅水流域,涵盖了今天的岳阳、长沙、湘潭、株洲、益阳、衡阳、邵阳、娄底、郴州、零陵等部分或全部区域,以及鄂南、赣西北和广东的连县、广西的全州等地,治所湘县在现今的长沙市。

汉高祖五年(公元前202年),设吴氏长沙国,有长沙、豫章两郡,并遥领象郡、桂林、南海三郡。公元前157年,即汉文帝时期,长沙王吴产逝世,无子国除。

汉景帝二年(公元前155年),封刘发为长沙王,设刘氏长沙国,后属荆州刺史部管理。

汉平帝元始二年(公元二年),有临湘、罗、连道、益阳、下隽、攸、酃、承阳、湘南、昭陵、荼陵、容陵、安成等十三座县城,共计四万三千四百七十户、民二十三万五千八百二十五人。

王莽篡汉时,贬长沙王刘舜为公,次年再将其废为庶人,改长沙国为填蛮郡。

光武中兴后,又复置长沙国;但在建武十三年(公元37年)时,长沙王刘兴被改封为临湘侯,并将郡国改设为长沙郡。

汉顺帝永和五年(公元140年)时,其有城邑十三座、二十五万五千八百五十四户、民一百万九千三百七十二人。各属地具体如下:

1、临湘

秦置长沙郡,设郡治为湘县。西汉时,改湘县为临湘县。王莽篡汉时,临湘县改称为抚睦县。但光武中兴后,又复称临湘旧名,仍为长沙郡的郡治。后于隋开皇九年(公元589年),长沙郡改称潭州时,临湘县也改名为长沙县。

2、攸县

秦时,攸县属阴山县境内。

汉高祖五年(公元前202年)置长沙国时,攸县第一次出现于史籍,因地处攸溪以南而得名,治所在今湖南攸县东攸水南。东汉时,仍属长沙郡管辖。

3、荼陵

即现在湖南的茶陵县,于汉高祖五年(公元前202年)置县,在今湖南茶陵县东的古城营。

4、安城

西汉置县,治所在今江西省安福县西。武帝元光六年(公元前129年)时,改为安城侯国;又在宣帝五凤二年(公元前56年),恢复县制。一直到东汉末期,才归属庐陵郡管辖。

5、酃县

汉高祖五年(公元前202年)置县,治所在今湖南衡阳市珠晖区酃湖乡。西汉时为钟武侯国都城,东汉时属长沙郡管辖,地域包括今天的衡阳市区、衡南县、衡东县、攸县、安仁县、茶陵县、炎陵县、株洲县南部、以及永兴县东北部一带。

6、湘南

西汉时,从临湘县析出,治所在今湖南湘潭县石潭镇古城村。

东汉延光四年(公元125年),汉安帝封中常侍黄龙为湘南侯,设湘南侯国,管辖地域相当于现今的湘潭、株洲、衡山、长沙、望城等地。后于永和二年(公元137年),因罪国除,复为湘南县。

7、连道

西汉置县,属长沙国管辖,东汉时为长沙郡辖地,治所在今湖南涟源市东。三国时期,归属吴国衡阳郡管辖,后于南朝宋时并入湘乡县。

8、昭陵

西汉置县,属长沙国领地,东汉为长沙郡辖地,治所在今湖南省邵阳市。在西晋太康元年(公元280年),改名邵陵县。

9、益阳

西汉置县。两汉时代,先后属长沙国、长沙郡管辖,治所在今湖南益阳市东,因在益水之阳而得名。

10、下隽

西汉置县。在两汉时代,先后属长沙国、长沙郡管辖,治所在今湖北通城县西北,因处隽水而得名。后于隋开皇九年(公元590年)并入蒲圻县。

11、罗县

秦王政二十四年(公元前223年)置县,治所在今今湖南汨罗市西北的故罗城,为罗子国故地。两汉时代,先后属长沙国、长沙郡管辖,其地域包括现今的汨罗市、湘阴县、平江县、岳阳县、岳阳市和沅江市。

12、醴陵

东汉时期,从临湘县、湘南县析出,置醴陵县,属长沙郡。其东到江西杨岐山,西至湘江沿岸,治所在今湖南醴陵市。

13、容陵

西汉置县,治所在今湖南省攸县西南,东汉末年至三国初期废除。

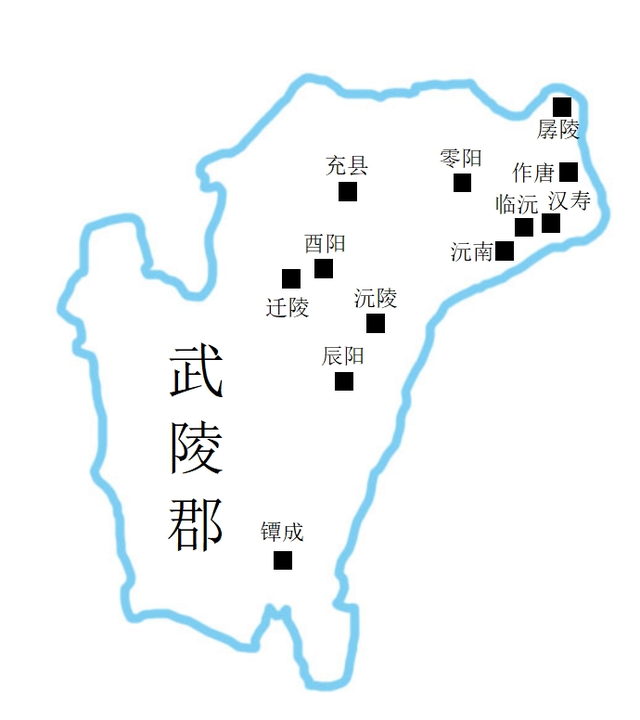

武陵郡所辖城邑简图

武陵郡,原为秦代的黔中郡,归荆州管辖。

汉平帝元始二年(公元二年),有三万四千一百七十七户,民十八万五千七百五十八人;设有索、孱陵、临沅、沅陵、镡成、无阳、迁陵、辰阳、酉阳、义陵、佷山、零阳、充等十三县。

王莽篡汉时,改武陵郡为建平郡,临沅县改为监元,孱陵县改为孱陆。

光武中兴后,东汉政权将上述三名一律恢复旧称。至顺帝永和五年(公元140年)时,其有城邑十二座、四万六千六百七十二户、民二十五万零九百一十三人。各属地具体如下:

1、临沅

西汉置县,因南临沅水而得名,治所在今湖南常德,面积为现今常德市武陵区、鼎城区大部和桃源县之地。

东汉建武年间,因五溪蛮起兵,武陵将郡治迁至此地,后于隋朝改称武陵县。

2、汉寿

原西汉索县之地,东汉阳嘉三年(公元134年)更名,意欲大汉王朝长寿不衰,为荆州刺史部所在地。其治所在今湖南常德市鼎城区断港头,所辖之地包括今天常德市的武陵区、鼎城区、汉寿县。

3、孱陵

在黔中郡更名为武陵郡时,原慈姑县也一分为三,设零阳、孱陵、充三县。其治所在今湖北省公安县柴林街(又名孱陵街),面积包括今天湖北的公安、石首、监利、松滋和湖南的安乡、津市、澧县、南县、华容等地。

公元八年时,王莽将孱陵县改为孱陆县;后于公元二十五年时,恢复旧称。在公元五八九年时,与永安一同并入公安县。

4、零阳

零阳原为始皇二十六年(公元前221年)一统六国时,所置的慈姑县,属黔中郡管辖,其治所在今湖南慈利县的白公城,面积包括今天的澧县、慈利、石门、临澧等地。

西汉高祖五年(公元前202年),慈姑县一分为三,因在零水之北,从而得名零阳,属武陵郡辖地。后在隋开皇九年(公元589年)时,更名为零陵县。

5、充县

西汉高祖五年(公元前202年),原慈姑县被一分为三,始设充县,属武陵郡管辖,在现今张家界市的永定区。

西晋太康元年(公元280年),充县更名为临澧县,后于北周建德四年(公元575年)废除。

6、沅陵

沅陵县是公元前202年,汉高祖五年所置,属武陵郡管辖,治所在窑头(后于蓝溪口和窑头之间迁移)。其所辖地域除今沅陵县外,还包括现在的泸溪、吉首,以及麻阳等地的一部分。

王莽篡汉时,改沅陵县为沅陆县;光武中兴后,又复称沅陵。

7、辰阳

汉高祖二年,即公元前205年设置,初名为辰陵。三年后,因地处辰水之阳而得名为辰阳。其包括现在的湖南辰溪、怀化、麻阳、花垣、凤凰,以及贵州的一小部分。

王莽篡汉时,辰阳县更名为会亭县(一作会真县);光武中兴后,又复辰阳之名,后在西晋太康元年(公元280年)并入镡成县。

8、酉阳

秦时为黔中郡之地,于汉高祖时期置县,属武陵郡管辖,治所在今湖南省永顺县,面积包括今天的永顺、龙山、古丈等地。

9、迁陵

西汉置县,但有证据显示在秦代已有迁陵县的存在,为洞庭郡管辖。其治所在今湖南保靖县东部一带,面积包括现在的保靖县,以及临近州县的一小部分地区。

10、镡成

汉高祖五年,即公元前202年置县。故址在今靖州西,为武陵郡所辖,包括今天湖南怀化市的靖州、会同、洪江等地区,于东晋义熙六年(公元410年)并入舞阳县。

11、沅南

东汉建武二十六年(公元50年),从临沅县析出,置沅南县,治所在今湖南常德市武陵区西南的古城山,后于延平一年(公元106年)迁至浔阳坪(今湖南桃源县漳江镇浔阳坪村)。

该县于隋开皇三年(公元583年),与临沅、汉寿合并为武陵县。

12、作唐

东汉置县,治所在今湖南安乡县北,隋朝改为孱陵。

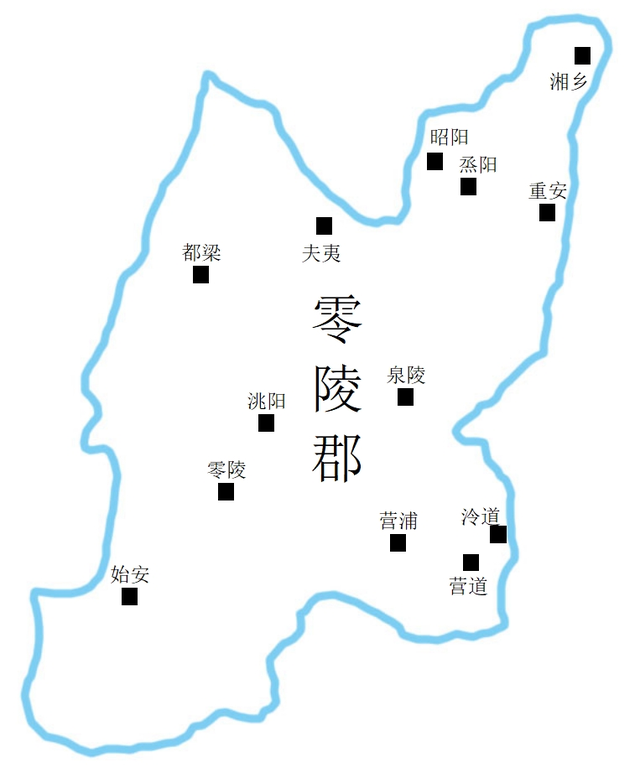

零陵郡地域简图

零陵一名,源于《史记·五帝本纪》中所载:“舜南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵”。

秦统六国后,于公元前221年始设零陵县。但零陵设郡,还要等西汉武帝时期。

公元前111年,汉武帝元鼎六年,南越国灭,桂阳郡因此向南扩张,并增置数县。为了加强对原南越地区的统治,析出泠道以西诸县置零陵郡,治所为零陵县。其所辖相当于现今的湖南邵阳以南的资水上游,衡阳、道县之间的潇水、湘江流域,以及广西桂林、永福以东、阳朔以北区域。

汉平帝元始二年(公元二年),有两万一千零九十二户、十三万九千三百七十八人;有零陵、营道、泠道、始安、营浦、洮阳、钟武七县,泉陵、都梁、夫夷三侯国。另原舂陵侯国,后迁往蔡阳白水乡,故址与泠道合并。

光武中兴后,东汉将零陵郡的治所由零陵移至泉陵。顺帝永和五年(公元140年)时,其有城邑十三座、二十一万两千两百八十四户、民一百万一千五百七十八人,具体如下:

1、泉陵

公元前124年,即汉武帝元朔五年,长沙王刘发之子刘贤被封为泉陵侯,始置泉陵侯国。后元鼎六年(公元前111年)设零陵郡时,泉陵划归治下所管。

公元25年时,即汉光武帝建武元年,泉陵侯国改为泉陵县,并成为零陵郡的治所之地。其界相当于现今的永州市零陵区、冷水滩区、双牌县北、祁阳县、祁东县、东安县等地。

2、零陵

零陵,公元前221年设置;治所在今广西省全州县咸水乡,管辖范围包括今天的全州、兴安、灌阳三县。

隋开皇九年时,即公元589年,并入湘源县,又将原泉陵县改名为零陵县。

3、泠道

秦代设县,一直到隋开皇九年(公元589年)与营道县合并;其治所在今湖南省宁远县东部的胡家村,县域相当于今天的宁远、新田和蓝山一带。

4、营道

汉武帝元鼎六年(公元前111年)设置。王莽篡汉时,曾更名为九嶷亭;光武中兴后,又恢复旧有之名。

两汉时期的营道县,其治所为大阳溪(今宁远县天堂镇大阳洞村),管辖区域大致为今天的宁远县西南部、南部,道县东部、东南部为主的九嶷山地区。

5、营浦

一说在汉武帝元鼎六年(公元前111年)置县,但也认为最迟于汉文帝时就有营浦县的存在。

两汉时期,营浦县的治所在今道县濂溪街道,下属地区包括了今天的道县大部,双牌县南部和江永县东北部一带。

6、洮阳

汉武帝元朔三年,即公元前124年,封长沙定王之子刘狩燕为洮阳侯,始置洮阳侯国,后改为洮阳县,归零陵郡管辖。其治所在今广西全州县永岁镇一带,县域相当于今天广西全州、资源一带,于隋开皇十年(公元590年)废除。

7、湘乡

西汉建平四年,即公元前三年,刘昌获封湘乡侯,置湘乡侯国。

东汉光武帝时,将原湘乡侯国改置为湘乡县。其治所在今湖南省湘乡市,面积相当于今天的湘乡市、双峰县等地。

8、始安

西汉元鼎六年(公元前111年)置县,属零陵郡管辖。其治所在今广西桂林市,辖区包括现今的桂林、永福、阳朔一带。东汉时,为始安侯封地;大唐贞观八年(公元634年)时,更名为临桂。

9、重安

重安侯国的历史,要追溯到汉武帝元鼎六年(公元前111年),于蒸水之南设置的钟武县。其在汉宣帝元康元年(公元前65年),改称钟武侯国,地域在今湖南衡阳县境内。

王莽篡汉时,钟武与承阳合并,称之为钟桓。

东汉建武二年(公元26年),钟武仍为侯国,并在永健三年(公元128年)更名为重安侯国。

10、都梁

元朔五年(公元前124年),汉武帝封长沙定王之子刘遂为都梁侯,设都梁侯国,属零陵郡的境内。其治所在今湖南省武冈市,所辖地域为今洞口、绥宁、武冈、城步等县市一带。

王莽篡汉时,废国设县;但光武中兴后,重新设为侯国。

11、夫夷

西汉元朔五年(即公元前124年),武帝封长沙定王之子为夫夷(亦作夫彝)侯,并析昭陵县设立夫夷侯国。其治所在今湖南省邵阳县西,辖今新宁县、邵阳县一带。

东汉建武二十九年(公元53年),废除夫夷侯国,设置夫夷县。

12、昭阳

西汉元始五年(公元5年),平帝封刘赏为昭阳侯,置昭阳侯国。其故址在今湖南省邵东县黄陂桥乡同意村。

13、烝阳

汉高祖五年(公元前202年),始置承阳县,属长沙国管辖,治所在今邵东市东南部原高桥乡一带。

汉平帝元始元年,承阳县改称承阳侯国。后于东汉建武二年(公元26年),改承阳为蒸阳,与钟武皆称侯国,属零陵郡管辖。

游南京蒋介石官邸(美龄宫)--18

摄影师:潘长宏(文学之都居士)2023年12月13日美龄宫位于南京市玄武区钟山风景名胜区内四方城以东的小红山上,正式名称为“国民政府主席官邸”,有“远东第一别墅”的美誉。美龄宫于1932年竣工,其原定为国民政府主席的寓所,后改作中山陵谒陵的高级官员休息室。在钟上年地美龄宫,真是美到极致。 溱湖之恋2024-01-31 11:07:040000

溱湖之恋2024-01-31 11:07:040000从“元清非中国论”到“新清史”,西方史学界到底有何企图?

在2018年的12月,国家召开了“清代历史文化认同与中华民族共同体发展学术研讨会”,中国社科院、中国人民大学、复旦大学、北京师范大学、中央民族大学等诸多学者参与,其主题是“历史文化认同与中华民族共同体发展,强调中华民族多元一体结构,把握统一多民族中国原则,树立中国在面对西方学术世界挑战过程中自身的学术话语。”紫网2023-10-14 14:47:260000新中国首任总参谋长由谁担任?毛主席笑称:快请青岛的子敬出山

前言1949年10月19日,新中国刚刚成立,人民政府召开了第三次会议,此次会议上成立了政务院,并选定各部门的负责人。但在人民解放军总参谋长一职上,众人的意见始终无法统一,这个部门是国家军事的重要机关,人选更要谨慎。就在众人各抒己见的时候,毛主席发表了自己的意见:“是时候请青岛的那位名将出山喽!”会议上的人听到毛主席的提议后恍然大悟,纷纷对毛主席的提议表示赞同。 茂林之家2023-08-10 12:37:300000

茂林之家2023-08-10 12:37:300000张学良晚年时,说自己最大的憾事,就是没能再见周恩来一面

张学良晚年时,曾经有记者问他:“这一生中最遗憾的事是什么?”对这个问题,可能很多人都会认为,张学良最遗憾的应该是九一八事变,让东北沦入日本人之手,或是西安事变,让自己被软禁了50多年。但是,张学良没有提这些事,而是说:“我曾想在有生之年再见周先生一面,可是没有实现,这是我一生中最大的憾事,……没能再见到周恩来先生的夫人,也是我的终身遗憾。”由此可见,张学良对周恩来的敬重和思念有多深! 历史客栈2024-02-03 15:09:360000

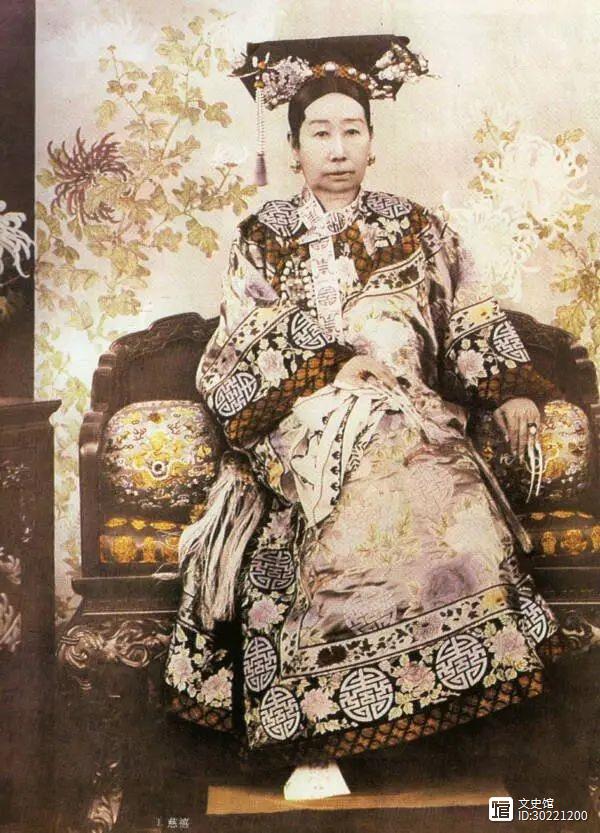

历史客栈2024-02-03 15:09:360000慈禧“真实照片”,被美国博物馆珍藏至今,这才是她真实的模样

在我国两千多年封建王朝史上,女性掌权的情况并不鲜见,其中晚清时期的慈禧太后是最受后世诟病的一位,遭受的唾骂也最多,甚至成为“骄奢淫逸”,“祸国殃民”的代名词。毕竟其他女性掌权者被后世诟病的都是培养外戚势力、豢养男宠、铲除异己、诛杀皇室等,很少会牵连到普通百姓,甚至她们还像男人一样干出了一番功绩,造福天下。 文史馆2023-07-30 11:06:060000

文史馆2023-07-30 11:06:060000