解密「最早的中国」,二里头,凭什么?

中国王朝历史、中华礼乐文明,皆肇始于洛阳偃师二里头这个夏文化遗址。在这里,你不仅能通过古老的城址,和精美的文物看到中国最初的模样,更能找到,造就中国文化延续数千年不断的生机所在。

▲ 这件嵌绿松石铜牌是二里头文化的典型器物之 一,也是二里头文化高等级墓葬中特有的随葬品,应为特定贵族阶层的身份标志。铜牌正面用上百片长方形小绿松石片拼成兽面纹,镶嵌在略微隆起的铜胎上,虽然在地下埋藏了3000多年,依旧光洁惊艳。摄影/动脉影

在3800年前的街头走一走参观最早的“紫禁城”大约距今5000—4000年间,中国大地上邦国林立,古城如雨后春笋,热闹非凡:在东南地区的太湖和钱塘江流域,一座面积近300万平方米的良渚古城拔地而起,辉煌了1000余年;在长江中游、晋南和陕北地区,石家河、陶寺、石峁等古城也继之兴起,蔚然有古国都邑气象。而被称为“天地之中”的洛阳盆地,在四方璀璨星光的映衬下,却显得黯淡、冷清。尽管在洛阳盆地东部外缘的双槐树遗址,也曾兴起一个距今5000多年的“河洛古国”,但其古城的规模,相较良渚、石家河等,则相形见绌。直到洛阳偃师二里头夏都横空出世。

▲ 航拍图展示了二里头遗址核心区的全貌。摄影/丁俊豪偃师二里头遗址位于洛阳盆地东部,距今约3800—3500年,正与夏朝晚期吻合。遗址面积约为300万平方米,是当时东亚地区最大的聚落。象征最高权力中心的宫城,位于遗址的核心地带。这是一座前所未见的王都。首先令人感到意外的是,这座城竟然是方形的。考古探明的宫城,呈纵长方形,东、西墙的复原长度约360米,南、北墙长290米,宫城面积近11万平方米。方形的城市,在中国人看来早已习以为常。中国历史上的多数宫城,如汉唐长安城的宫苑、明清的紫禁城,其宫室的布局和营建,几乎都是方方正正。

▲ 紫禁城全景。供图/Liu Lei

但是,要问这种宫城规制在何时定型,答案就在二里头。在此之前,古城或村落的营建,多是依据地形呈不规则状,或以圆形居多。最典型的,就是仰韶文化时期的姜寨遗址,位于今西安市临潼区,距今5000多年。其居住区略呈圆形,中央是一个开阔的广场,周围分布着100多座房屋, 最外则是一圈河流和人工开凿的壕沟。从圆形到方形,看似只是一个简单的形状变化,其中却大有乾坤。圆,也是古人在建筑中最容易模仿的形状。人们散居在圆心周围,前往中心广场的距离相等,交流信息的效率也最高,体现了社会成员之间地位的相对平等。而方形,则在自然界无迹可寻,必然是人们出于某种观念刻意为之。二里头笔直、冷峻的宫墙,隔开了社会内部的平民阶层,使居住在宫殿内的王室的地位和权威,得到最大的彰显,反映了等级的分化和对立。

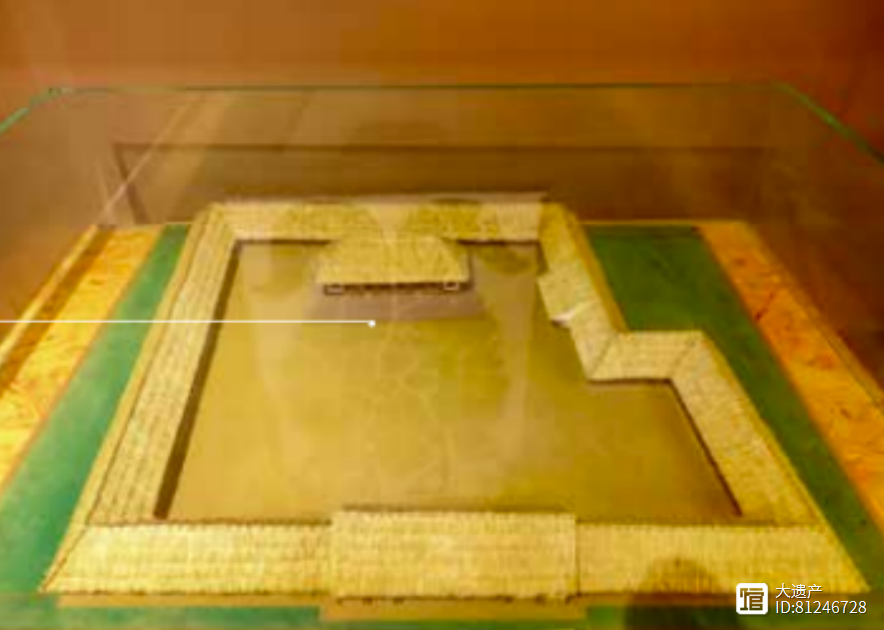

▲ 规模最大的1号宫殿模型,布局方正,大致呈中轴对称,在此已可看到中国后世都城和宫室营建的雏形。摄影/ 宋鹏

方正的格局,也使得宫殿建筑群沿着一条中轴线对称分布,极大地突出了“中”的概念。这在世界文明史上也可谓独树一帜。曾任二里头考古工作队队长的许宏,曾把宫殿区内的数十座大型夯土建筑遗基址分为“西路建筑群”和“东路建筑群”,二者分别以1号、2号大型宫殿基址为 核心纵向分布,都有明确的中轴线,南北延绵近 200米。许先生感叹,这是中国迄今所知最早的有中轴线规划的大型宫殿建筑群,开中国古代都城规划之先河,堪称最早的“紫禁城”。

铸铜成器

青铜时代的齿轮开始转动

回看近4000年前的中国大地,石峁、陶寺等古城俱已式微,盛极一时的良渚古国,也没能逃出盛极而衰的简单循环,在天灾与人事的多重打击下终归解体,长埋于地下。唯有二里头,却一举开创了中国的第一个世袭制政权,从此,中国进入了一种全新的历史循环。二里头,凭什么?

▲ 乳钉纹青铜爵,二里头时期最重要的礼器类型。摄影/卡拉·蔡纵观历史,从石器时代、青铜时代、铁器时代到工业时代,每当有重要的新技术出现,往往能开启生产、生活工具和战争武器的更新迭代,进而触发社会制度的革旧鼎新。二里头,凭的就是当时最先进的青铜冶铸技术,与同时期东亚的其他“芸芸众国”拉开了代际差距。

千万不要小看青铜。首先,它很强硬。对于先民来说,与外族的暴力冲突不可避免。其内部社会,也有可能因为宗教信仰、贫富分化、权力分配等原因发生斗争、叛乱。这时,武器装备就成了决定战斗胜负的关键因素。当粗钝的石质兵器和锋利的青铜兵器短兵相接,谁能更胜一筹?当然是青铜。因而,谁掌握了青铜冶铸技术,谁就几乎可以垄断暴力部门,进而建立起一种权力更加集中、稳固的统治模式。

▲ 二里头遗址出土的网格纹铜鼎。高20cm,最大直径为15.3cm,底径10cm,厚度只有1.5mm,折沿双耳,垂腹平底,底部的三足为四棱椎状,在它的腰腹部装饰有一圈不规整的网格纹。供图/二里头夏都遗址博物馆青铜的第二个优势,是珍稀。所谓“物以稀为贵”,近4000 年前的二里头人,要想制作一件青铜器,比我们想象中困难得多。第一步,要派出大量技术人员,在数百公里范围的茫茫山川间细细勘查、寻找铜矿。第二步,找到铜矿后,还要跋山涉水运回王都。就算就地熔成粗铜锭再运回,在当时的运输条件下,负担也是极为沉重。第三步,才是在王都内的铸铜作坊冶铸成器。

仅是这第三步,技术含量也非常高。其实, 早在二里头之前,陕西石峁、山西陶寺、河南新砦等遗址就出土过铜器,不过多为红铜,即纯铜制品。冶炼纯铜相对容易,青铜则是人类历史上最早的合金,在纯铜中加入的合金材料主要是铅、锡。相比纯铜来说,青铜的熔点变低了,硬度和耐磨性却更高了,更适合制造工具。这绝非易事,史前先民当然不懂得合金的原理,要投入什么合金材料,加入多少比例,这些都只能在长期的试错中逐渐积累,总结而成。

▲ 兽面纹骨匕。二里头夏都遗址博物馆藏

可以说,青铜冶铸是一项需要调动举国人力、 物力才能完成的超级工程。正因其珍稀,青铜器也成了至高无上的王权和财富的象征。从考古出土的遗迹来看, 二里头人在尚未修建宫墙的时候,就先给青铜作坊区建起了高高的围墙,似乎是在 严防外人窥伺。就这样,通过不断地生产奢侈的青铜器,二里头的社会成员,被越来越紧密地凝聚在一起,王权也越来越集中。世袭制王权国家的诞生,也就水到渠成了。

说起二里头对中国文化的贡献,不得不提青铜礼乐器。青铜技术有可能是从西亚地区经欧亚草原传入的。最初,人们只是延续西来的传统,如觚、杯、壶、盉、鬶等精致的磨光黑陶、蛋壳陶和白陶酒器,许宏先生认为,它们“应属贵族用礼器”。

▲ 中国诸多史前文化中都曾出现龙的身影,但形象各不相同。图为陶寺遗址彩绘龙,中国考古博物馆藏。摄影/西西

借助这些精美的器具, 先民得以举行祭祀,沟通天神和祖先,并以之为统治阶级身份地位的标识。

而当二里头人学会用奢侈的青铜铸造礼器, 礼制的权力属性、统治者的威严就进一步得以彰显。二里头出土的青铜礼器,有爵、盉、觚等,显然继承自本土龙山文化的陶制礼器传统。用许宏的话说, “中原王朝以青铜容器为主的礼器群的这种礼仪功能,将其金属制造业与东亚大陆乃至世界范围内的其他地区截然分开,形成自身鲜 明的特色。青铜礼器成为礼器组合的核心……由此开启了三代青铜礼乐文明的先河”。

▲ 早在二里头文化兴起之前,中原地区已产生以陶器、玉器等为载体的礼制。图为二里头文化陶爵,中国考古博物馆藏。摄影/西酉

由此观之,二里头不仅开创了中国王朝政治的历史,也为之注入了礼乐文化的内核。就在二里头人将铜液注入复合范的那一刻,中国青铜时代拉开了帷幕,华夏礼乐由此奠基。

兼容并包

中国文化的特质在此形成

最早的中国是什么样的?不少学者认为,二里头就是《史记》等文献中记载的夏朝王都。此说虽然尚未得到完全的确证,但可以肯定的是, 二里头文化和继之兴起的商文化之间,存在着明 显的传承关系。二里头,担得起“最早的中国” 的头衔,中国文化中的一些根本特质,在二里头 时期已经打下了根基。从西亚传入的青铜技术,为何独独在二里头发扬光大,并完成了“本土化”?也许,我们已经习惯将二里头所在的洛阳盆地视为“天地之中”, 殊不知,这里其实是多种地理单元、多元文化接触和交汇的前沿。在距离二里头遗址西北不到 50公里处,是著名的黄河小浪底水电站。之所以在这里修建大坝,就是因为这里地处中国地势第二阶梯和第三阶梯的交界处, 有“黄河三峡”之称。 湍急的黄河水,冲出王屋山的陡峻峡谷后,就流向了平坦的华北平原。

▲ 二里头文化的罐形鼎、觚、鬶等主要陶器,主要为继承河南新砦类型器物发展而来;云雷纹、回、鸭形鼎,来自东南地区的马桥文化等;青铜冶铸,则带有西方传入的文化元素。图中这件二里头遗址出土的鸭形鼎(摄影/柳叶氘)即和右上这件马桥文化鸭形陶壶(摄影/左冬辰)很相似。

数千年前中国大地上的文化交融,往往会被今人想象成一个宏大而模糊的历史进程。可是, 对于二里头人来说,文化的开放和兼容,已经融入了日常的生活方式中。炊具,是分辨史前不同人群的主要标志。如许宏先生所说,史前中国的 炊具,以鼎、鬲最具标志性,大体来说,东南地区多用鼎,西北地区多用鬲。二者的交汇处恰在中原, 二里头人的日常炊具即是鼎、鬲兼而有之。

▲ 随着二里头文化的对外辐射,二里头式牙璋也传播到了四方广大区域,图为中国考古博物馆展示的一张地图,标识了牙璋的出土主要地点。摄影/遗岕

这种兼容并包的气度,正是二里头文化崛起的最重要因素。对此,考古学家赵辉教授曾做出深刻阐释:“所谓中原,是天下居中、八方辐辏之地。在史前文明的丛林里,它是物流、情报、 信息网络的中心。这个地理位置,方便当地人广泛吸收各地文化的成败经验,体会出同异族打交道的策略心得,终至后来居上……中原文化的强大,主要依赖于政治、经验的成熟,而并不是因为它在经济实力上占有多大的优势。”

兼容并包、博采众长,从一开始就写进了二里头——这个“最早的中国”的基因。

直至千百年后,汉、唐等王朝仍旧通过陆上和海上丝绸之路,引进外来技术、器具、知识、物种等,使中国文化从未孤立于世界。这也是中华文明能够延续不断长盛于世的重要原因。

➕

二里头夏都遗址博物馆

来参加「最中国·文博市集」啦

此次,有41家博物馆/文博机构将携特色文创和打卡印章参展2023年12月15-17日,北京·西单更新场我们喊你

来玩!点击上方海报/门票购票

来源:中华遗产2023年11月刊

同样是去世,“享年”和“终年”有什么区别?可别乱用,理解错了容易闹笑话

紫网2023-10-15 09:48:560000五大野战军,二野看陈赓三野看粟裕,其他司令最倚重哪位战将?

解放战争时期,五大野战军司令最看重哪位战将呢?一野彭德怀司令麾下有许光达大将,张宗逊、甘泗淇、彭绍辉、贺炳炎、王震5位上将。西野成立后,张宗逊担任副司令,在保卫延安、解放大西北的战斗中,张宗逊一直是彭总身边的得力助手。二野刘伯承司令麾下猛将有王树声、陈锡联、郭天民、杨勇、王近山、秦基伟等人,都有辉煌的履历和战绩。刘帅始终倚重的,是开国大将陈赓。 天地史话2024-02-11 10:05:290000

天地史话2024-02-11 10:05:290000民间故事:短工夜归,被夫人拉进卧房,夫人:我是在救你

古时有个姓周的财主,他是外来户。周老爷为人和善,慷慨大方,在当地名声很好。俗话说得好,家家都有一本难念的经。在外人看来,周老爷衣食无忧,美妾成群,过着神仙般的生活,可周老爷却整天愁眉苦脸。年轻时,他过于劳累,以致于身体留下暗疾,年过四十还没有子嗣,多方求医无果。一天,夫人刘氏笑盈盈走过来开口道:“老爷,听说十里外有个火云观,观内的清平道人道法高深,他或许有办法。” 小月文史2023-07-29 13:36:060000

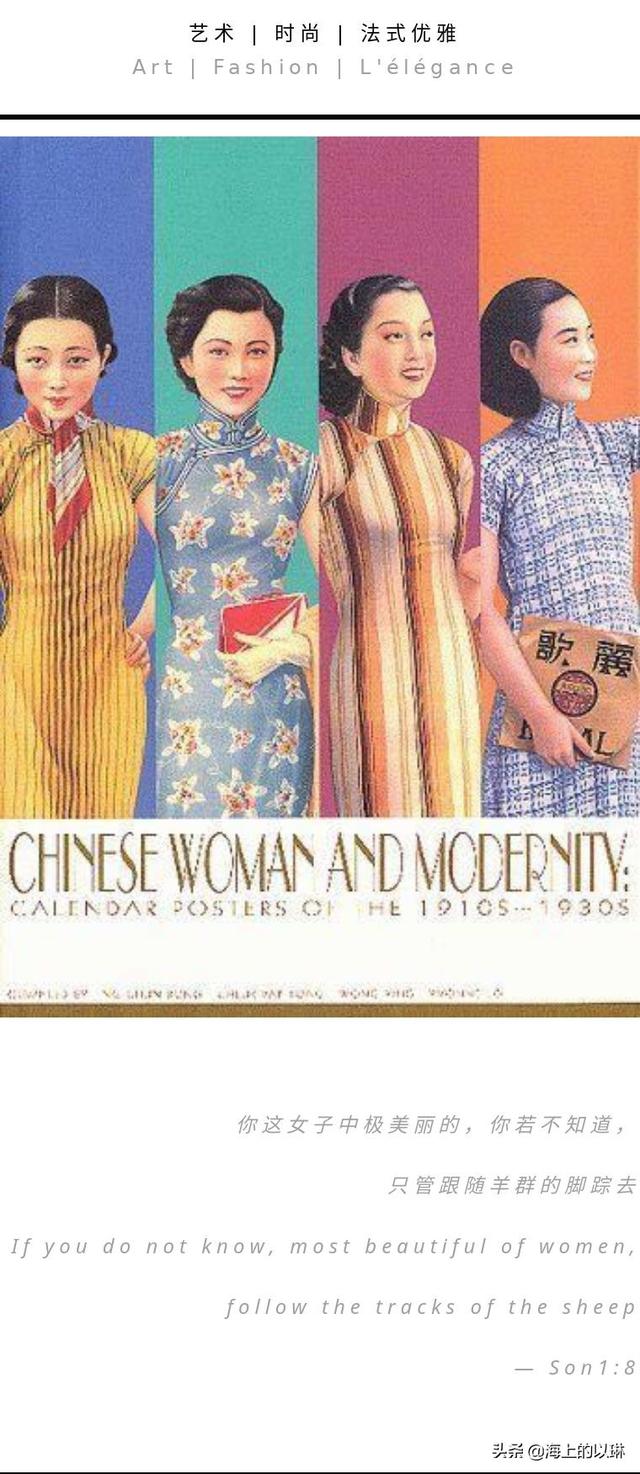

小月文史2023-07-29 13:36:060000谁若不识旗袍的美,便是不知女人的魅

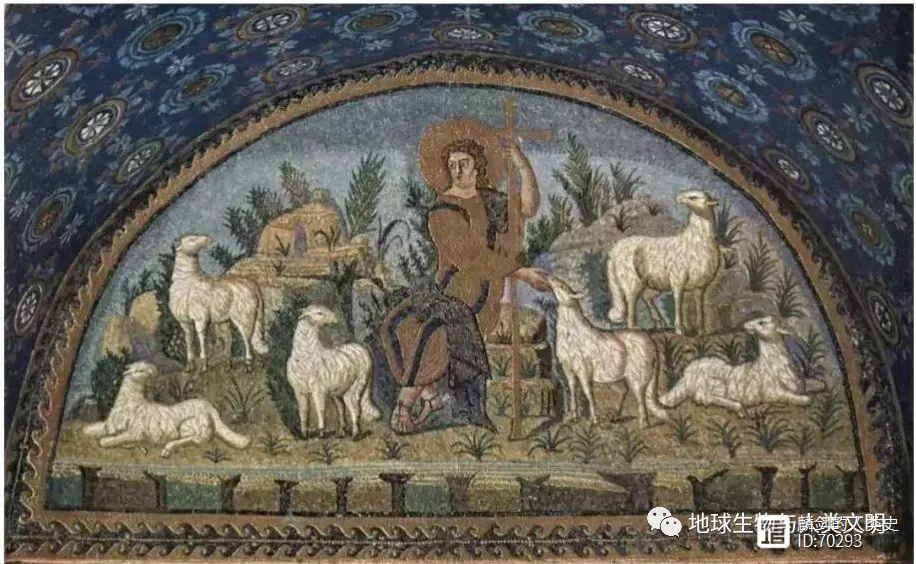

在这个世界上,兴许有三样物件,最能烘托出女性的魅力,一样是唇膏,一样是丝巾,另一样是旗袍。唇红齿白,明眸善睐,一点绛唇,可以让女人瞬间气韵增色,顾盼生辉。AudreyHepburn曾经说过:“当我戴上丝巾的时候,我从没有那样明确地感受到我是一个女人,美丽的女人。”而旗袍,不似点缀衬托之物,它或华丽、或素雅,都能直观地勾勒出女子的千娇百媚。 朝晖图书馆2023-08-10 09:51:500000

朝晖图书馆2023-08-10 09:51:500000