明末三饷:朝廷还没发力,大明百姓怎么就受不了了?| 循迹晓讲

循迹 · 用文化给生活另一种可能

主讲:三喵先生

策划:三喵先生

责编:马戏团长

全文约2800字 阅读需要8分钟

说到明朝灭亡的原因,民众赋税过重,官逼民反,是无论如何都绕不开的一章。这最典型的体现就属明末的“三饷”,即所谓辽饷,练饷和剿饷。明朝百姓本来生活就困苦不堪,再加上如此横征暴敛,只能加入李自成张献忠的队伍,所以说这三饷实属大明灭亡的催化剂。

更过分的是,明朝灭亡之后,满清竟然还维持了相当一部分三饷的征收,直到辛亥革命。那么这三饷到底是怎么回事,大明为啥非收不可,大清为什么还在沿袭如此政策,今天就讲讲这个话题。

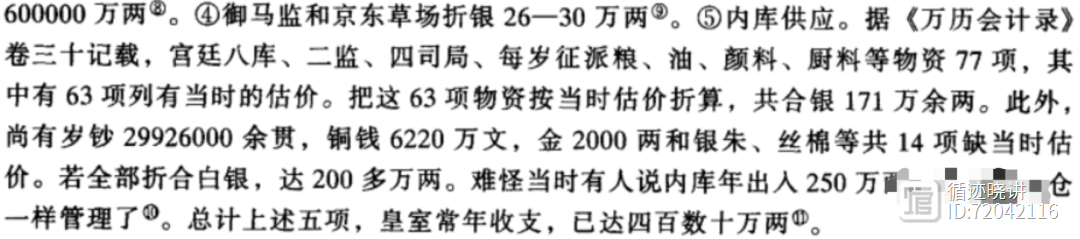

◇ 《中国财政通史》统计,万历六年,明朝的宫廷支出大约是200多万两,大约占据当年财政收入的十分之一。

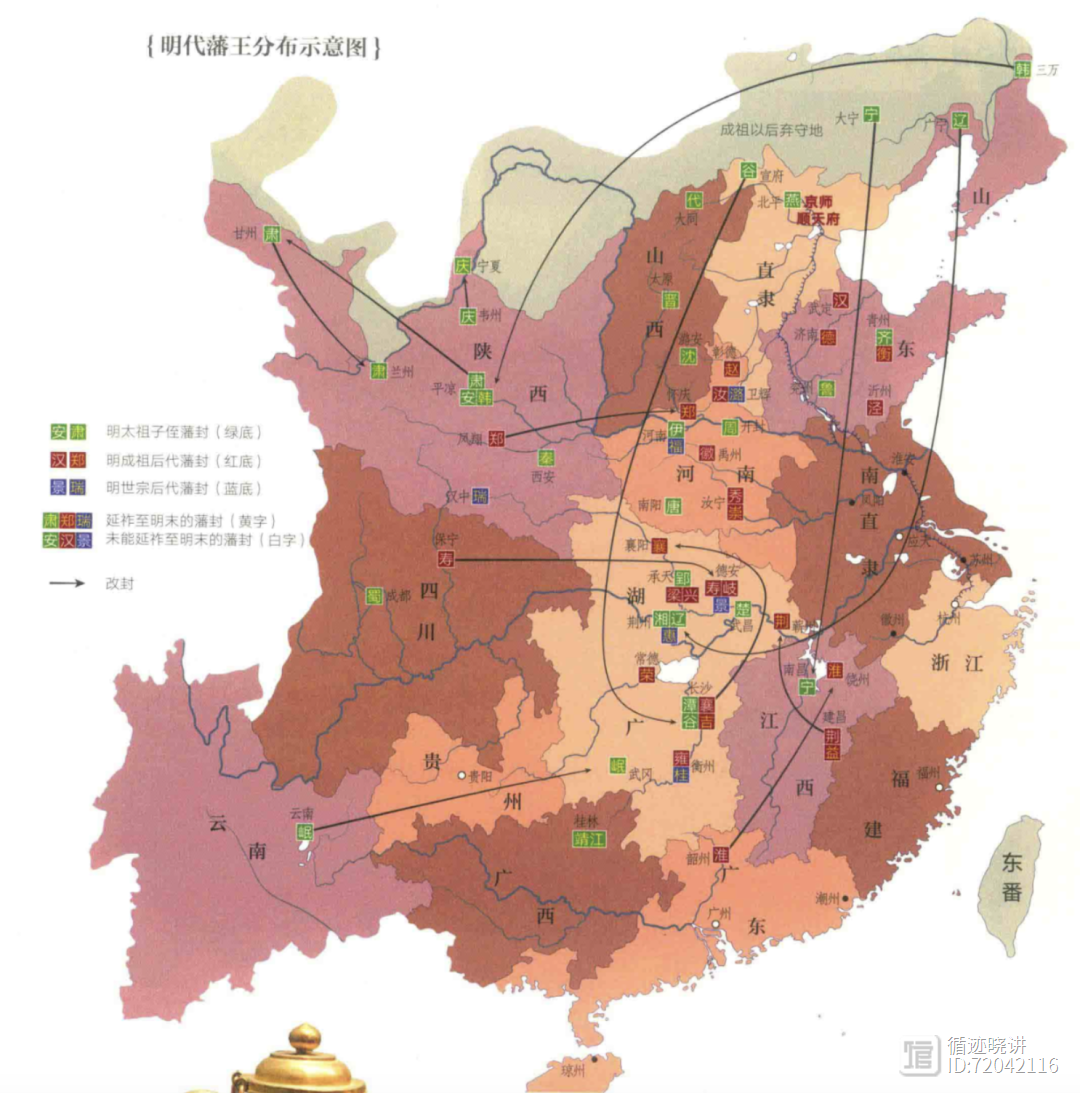

◇ 明朝各地藩王

大明朝从表面上看课税并不多,但为了维持越来越大的宗室官僚体系以及越来越频繁的战争,原来的那点税根本不够看的,于是最迟在明朝中期开始,额外加赋税就成了例行操作,比如正德年间造乾清宫在全国加田赋银一百万两,嘉靖年间为了防备蒙古和倭寇又加派田赋银两百余万两,诸如此类。

从此之后,每当朝廷需要额外用钱,加派赋税就成了正常操作,这么多年下来,加派的赋税也就成了往后日常税收的一部分,而当再需要用钱的时候,那就再加赋税。如此循环下来,就成了“援例”,就是遵照过去的经验加税。到万历年间,这“援例”的收入已经成了朝廷最主要的依仗,万历三大征,总共花费一千一百多万两银子,绝大多数都是靠着援例来支付的。

到了万历末期,大明朝的边疆形势愈发严峻起来,后金在东北步步蚕食,明朝在辽东的防御摇摇欲坠,而要巩固边防,就得额外出钱,朝廷又一次想到了“援例”。

◇ 《出警入跸图》中的明军

万历四十六年,户部尚书李汝华议请亩加三厘五毫之赋,明年复加三厘五毫,万历四十八年又议请再加二厘,前后平均每亩土地加征银九厘,全国共计五百二十万零六十二两,这就是辽饷了。对老百姓而言,每亩土地额外增加的九厘银子看上去不多,折合成粮食的话也就是一亩地五斤左右,但这只是朝廷要的数,整个收税过程经手官员和部门太多,而这每个人都有自己的小九九,最终的后果自然是层层加码,最终落到每亩土地上的额外征收,仅辽饷一项就已经达到了十两银子。当时买一亩田也就七八两银子,既然如此,那么很多民众会自然选择任田地荒芜不耕种,辽饷一出,民不聊生,此言不虚。

面对此种局面,大明朝也有难言的苦衷。本来一开始征辽饷就是想一次性把东北的边患解决,没曾想大明官军是如此不堪,萨尔浒一战之后,后金成了长期的问题,为了维持最起码的防守,重建早已糜烂不堪的军队战力,辽饷就得一直收下去,还得加码。万历年间连着给辽饷提了三次额度,还不够,到崇祯二年,又把辽饷提到一亩地一分二厘。

当然这其中相关衙门上下其手,多收的钱粮不可想像。而就那么收上去的辽饷,还得经过前线层层盘剥,第一线军人的情况并没有因为辽饷变好,可以说是越收辽饷情况越糟,实在是饮鸩止渴。所以明末户部尚书毕自严就深恶痛绝地说:即使辽东敌军不射一箭,如此贪腐下去我方也会坐以待毙。即使如此,不收辽饷大明关外防线马上就得完,所以硬着头皮都得收。

◇ 选择加入李自成和张献忠的军队或许还有一线生机

再往后,天下流民果然造反,而大明为了应付这些流寇疲于奔命,为了再编成一支专门对付内患的军队,崇祯十年兵部尚书杨嗣昌奏请增兵十二万,加征剿饷,总计八百多万两银子。到崇祯十一年,清军屡次越过长城袭扰关内,为了避免此事,还得再训练军队,杨嗣昌又提议加练饷七百万两。

如此一来,辽饷,剿饷,练饷,三饷就齐备了。在他看来,这点钱并不算什么,可光是辽饷一项,就已经让天下大乱,再加上练饷和剿饷,这是妥妥的亡国之途。当时御史郝晋就说,万历末年,全国税收也就一千万两白银左右,你现在除去正常税收,光三饷一年就要两千万两银子,这钱太多,自古还从来没有一年收两千万两白银到京师,再花出去的事情,如此收税,一定不能长久。

◇ 正当朝廷横征暴敛的时候,明朝军队却常常因为没有军饷而发生兵变

◇ 明廷剿不完李自成的军队,正是由于明廷的横征暴敛导致产生大量流民,这些源源不断产生的流民就是李自成张献忠的兵源

郝晋的话是一语成谶,剿饷收了两年,就再也收不动了,不得不取消。原因很简单,大家都不种地跟着李自成张献忠混,即使如此,辽饷和练饷也得收。饷越收民越穷,贼寇越多。最后就是李自成带着流民大军,兵临北京城下,把崇祯皇帝送上了那棵老歪脖子树,可以说,大明的完蛋,三饷起到了重要的推波助澜作用。

此后不久清兵入关,大明覆亡的教训就在眼前,清朝统治者对三饷的弊病是心知肚明,摄政王多尔衮马上就发布了一个公告,说这三饷祸害最甚,所以大清初入关,凡正派之外,一切加额,都给免除。公告一出,满清统治地方的百姓欢欣鼓舞。在满清初入关的几年中,这个政权能够势如破竹解决掉南明和李自成,张献忠的残余势力,其军费开支绝大部分来自前明皇室和藩王财产,而对于百姓而言,废除三饷是好事,自然对满清比较拥戴,这些措施帮助满清在短时间内稳住了局势,大体建立了全国政权。

◇ 秦制王朝深谙汲取之道

不过好景不长。满清随后就要面临税收规范化的问题,此时朝廷收入已经不堪军费开支,加税的想法又被提上日程,顺治四年,满清复征辽饷。而特别黑色幽默的是,前明辽饷征收的目的就在于对付自己列祖列宗,这样的钱也敢收,可见满清对赋税多么渴望。

当然啦,满清也在玩文字把戏,说自己收赋税,是有成例可循的,那就是万历年的赋税制度,这辽饷收自万历末年,我大清按照旧历收这笔钱,何错之有?当然,“辽饷”的名字太难听,就给改成了“九厘金”,这笔赋税从此固定下来,并写入《赋役全书》。这还没完,顺治十八年,满清朝廷还恢复了明朝的剿饷。就这样,本来是明末病急乱投医加收的苛捐杂税,到了满清时代就成了朝廷正常的税收,一直收到辛亥革命,随着大清的完蛋才彻底结束。

大明因三饷而亡,而满清顾不得辽饷的名头,想尽办法恢复前明的苛捐杂税,这一切看上去特别的违和,但是其深层的原因,还是在于中国古代王朝的汲取之术。

在古代,一个成功的统治者,一个最核心的任务就是最大化地汲取民间的财富,还不至于激起民变。考虑到这个因素,大明就极其失败,因为汲取的财富并没有多少落到皇帝自己手里,而大清在这一点上吸取大明的教训,做的就效率很高,只不过这汲取之术不变,受苦的永远是底层民众,所谓“兴,百姓苦,亡,百姓苦”,这是那个时代最真实的写照了。

*本文首发于「循迹晓讲」公众号 未经授权 不得转载

*配图源于网络,若有侵权,后台联系删除

(END)

1955年钱学森回国收到神秘电报:沿途切勿下船,56年后才知谁发的

我们都知道,原子弹的威力,1945年美国的2枚原子弹,让日本不得不投降,此前的日本十分嚣张。在轴心国德国、意大利早已投降,日军在太平洋、亚洲等战场明显处于败势的情况下,依旧不愿承认战败,而是要继续打下去,甚至发出“一亿玉碎”的疯狂计划。正是原子弹轰炸广岛长崎后,日本失去了嘴硬的能力,才选择投降。紫网2023-10-13 18:07:180000中国“西侯度人”:距今超过240万年,非洲起源说又一次被打破

非洲起源说表明,人类三次走出非洲,其中最早的古人类,在距今185万年前走出非洲。也就是说,第一批非洲古人类出走之前,世界其他地方没有人类,中国自然也不可能有。然而考古却显示,早在距今200万年前,中国早已存在古人类,其中的“西侯度人”,距今高达243万年,是最早用火的古人类,且已经形成了“西侯度文化”。 百家杂评2024-02-08 13:07:290000

百家杂评2024-02-08 13:07:290000古代男子与小妾同房,为何要求妻子在一旁围观?原因让人难以启齿!

在古代,大多数男人都能娶几个妻子,除了一些家庭中确实很贫穷的男人之外,大多数经济地位稍低的老人都会娶一个妻子和一个妾室,更不用说一个条件状况很好的家庭了。这都是向皇帝学的,例如唐代的李隆基,后宫的妃子至少有10,000人,这听起来令人难以置信,毕竟多年的时间都宠幸不完,更不用说杨玉环的出现了,李隆基不再看其他的妃子了! 泰荣林黑皮2023-08-10 10:24:410000

泰荣林黑皮2023-08-10 10:24:410000一口气看完北朝之北周24年历史

北朝是继五胡十六国之后存在于北方的五个朝代的总称,在一百多年的时间里与南方的宋、齐、梁、陈四个政权对峙。从公元439年北魏统一北方起至公元581年隋文帝杨坚以隋代周止,北朝共历时142年,包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。今天要讲的北周就是北朝之一,建立于公元557年,亡于公元581年,国祚24年,传3世1王4帝。下面就让我们一起了解一下北周的历史。 风尘讲历史2023-07-30 09:35:110000

风尘讲历史2023-07-30 09:35:110000特赦后获新生,往事如梦如烟——宋希濂被俘后十年改造生涯

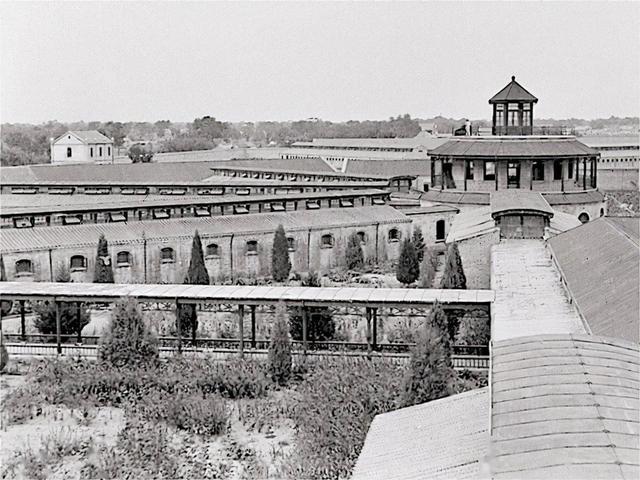

引子北京战犯管理所,又称功德林一号,位于北京市西城区德胜门外功德林路1号,是中华人民共和国成立初期关押和改造战犯的监狱。功德林原是北京城德胜门外的一座庙宇,清朝末年,朝廷在此创设'京师习艺所',是中国第一个劳改机关。 兰州家长2023-07-31 12:15:320000

兰州家长2023-07-31 12:15:320000