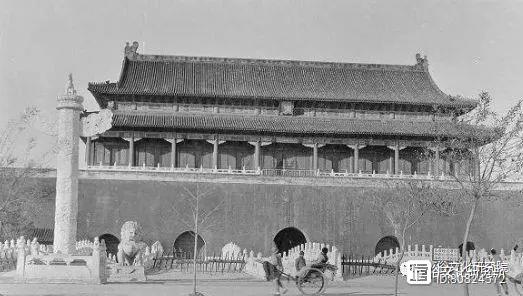

漫话旧京~你不知道的天安门

没什么好说的了,就说说天安门吧。

如果说长城是北京的象征,那天安门就得是中国的象征了吧。

天安门在明朝的时候叫承天门,到了清代才改为天安门。

在天安门华表左右各有一座雄伟的石狮子一对,右边狮子肋下有一个中指粗细、五六分深的箭眼,四周还有烧焦的痕迹。

过去人们都传说李自成进北京一共射了两箭,一箭射在西安门的匾上,据说,民国二十几年的时候,那支箭还钉在那座直匾上呢。另一箭是李自成一进前门,就祈祷上苍,如果能登大宝,这一箭就射中五凤楼,不想这一箭没射中五凤楼,射中石头狮子了。

另外,有关闯王李自成的传说还有很多。在故宫午门和天安门之间的御路上,铺的都是白色的条石。但是,石头的新旧程度不一样,为什么呢?据说也和李自成有关。

传说当年李自成攻陷北京城,在午门前一场大战,那是浴血奋战呀,血渍斑斑,就浸入石板,怎么刷洗也是刷洗不掉。等到大清定鼎中原,顺治要去天坛祭天,实在看着不好看,才把染有血痕的石条换过,所以御路上的石条才有新有旧。

还有一件巧事,大家都知道北京的南北有一条中轴线,这条中轴线在原来内城的部分,横穿了几座门,分别是中华门(现在已拆)、正阳门、端门、午门、北上门,把各门名称简化一排,正好是“中正端午北上”,想当初北伐成功的时候,国民党最高领袖蒋介时就是端午前后到达北平的,您说巧不巧。

据说后来何其巩当北平市长,要把天安门广场美化,就由园艺专家谢恩隆负责从农业试验场(原名三贝子花园)移来大批花木,原则是要做到天安门一带永远有四时不谢之花。

所以从梅花、腊梅、桃、杏、刺梅,以及白丁香、紫丁香,不但种类繁多,而且名葩异种尽量栽植。每到花季,真是姹紫嫣红,香气扑鼻,尤其白、紫丁香开时,盈枝灿烂,蜜蜂蝴蝶萦绕花间,简直就是花耀人眼。

当年袁大总统的二公子,赋性洒脱,诗酒风流。他说喝酒一定要找一个宜于畅饮的地方,中南海虽然有个“流水音”可以曲水流觞,但是铜臭气太重,是个雅中带俗的地方。

只有天安门广场,丁香花开,三五知己,提樽箪浆,在天安门内找地方席地而坐,放开怀畅饮,花香酒香揉成一体,是俗中有雅。

至于到时候如果大雨滂沱,干脆湿着衣服,直趋天坛祈年殿,看看雨中的天坛,祈年殿前龙头喷水,犹如万马奔腾,仿佛天宫一般,如果那时候再连干几杯,顿觉心中豁然,神清气爽。那种情怀,不是身历其境的人,是没法体会出来的。

想当年天安门春暮夏初,人是懒洋洋的,花是能醉人的,凡是曾在天安门花丛里徘徊过的人,可能都还有不能磨灭的印象。

我辈也晚,无论是徜徉花丛,还是雨中豪饮,我辈都没赶上。只能把当时的情景写下来,过过眼瘾罢了。

3则小故事告诉你:谨防邪淫,一失足,便成千古恨!

人生天地之间,之所以能够成为圣贤豪杰,千古留名,都是因为他们非凡的作为和高尚的德行。要知道,一个人有十分的精神,才能做十分的事业,如果不能节欲保身,纵有远大志向,也会因为心神昏散、心力倦怠而半途而废。要想守护好身心,宁作过头的防范,也不可稍加放纵自己的念头;宁可让人笑我呆板保守,也不要自命圆通。平时严格持戒,才能在面临恶缘邪境的时候,不会一失足成千古恨。 一声佛号一声心2023-07-27 18:50:480000

一声佛号一声心2023-07-27 18:50:480000庄子:不一样的心态,不一样的人生

、林清玄说:“心随境转是凡夫,境随心转是圣贤。”人活一世,其实活的就是一个心境,尤其是在遇到事情的时候,什么样的心境就会带来什么样的结果。正如有句话所说:“悲观者埋怨刮风,乐观者静候风变,现实者调整风向。”无论当下的我们,处于何种人生状态,期待都能从悲观走向乐观,最后认清现实,并最终把命运掌握在自己的手中。01 京博国学2023-07-30 10:35:200000

京博国学2023-07-30 10:35:200000收集的民间俗语【81-100】

收藏者:文学之都客2023年11月4日俗语,是汉语语汇里为群众所创造,并在群众口语中流传,具有口语性和通俗性的语言单位,是通俗并广泛流行的定型的语句,简练而形象化,大多数是劳动人民创造出来的。反映人民生活经验和愿望。俗语,也称常言,俗话,这三者是同义词。俗语一词,已经普遍用作语言学的术语;常言一词,带有文言的色彩;俗话一词,则有口语的气息。俗语使人们的交流更加方便且具有趣味性,具有地方特色。 文学之都客2024-02-08 13:07:230000

文学之都客2024-02-08 13:07:230000中国有三个点是全国应用的标准

作者:潘长宏(文学之都居士)2023年9月25日中国哪三个点是全国应用的标准。第一个:座标原点。陕西省有个中国座标原点,是中国地理最中心点。这个中心是中国军事,民用纵座标,横座标的测量,都是从这个中心点导出去的座标。紫网2023-10-16 16:49:280000道家哲学,永恒的养生主题

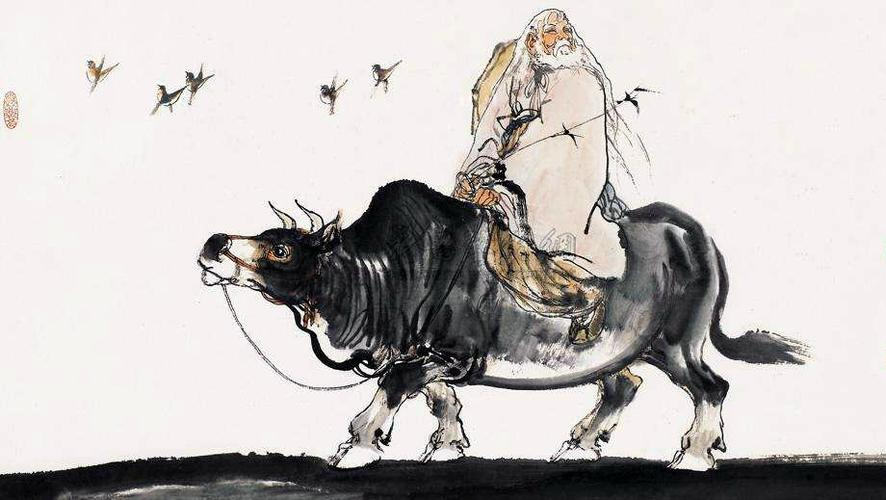

自古以来,人们把养生的理论和方法叫作“养生之道”。其实,“养生”一词,最早见于《庄子》内篇,第三篇《养生主》有言“缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”医道同源互生,中医养生理论的形成与道家哲学密不可分,道家核心思想“道法自然”“虚无无为”“冲气为和”“崇阴尚柔”等都对中医养生的理论体系和原则内容产生了巨大影响。 观风云再起2023-07-29 17:18:280000

观风云再起2023-07-29 17:18:280000