似曾相识燕归来:回望晏殊

作者:张东晓

(一)

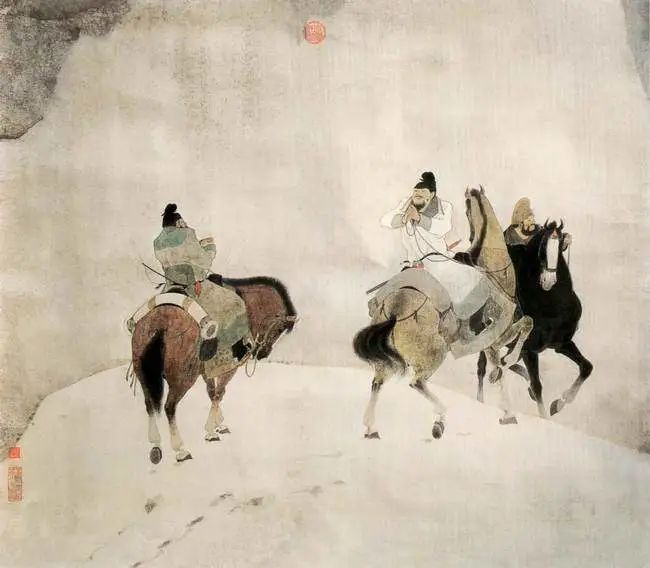

公元1040年秋,西北宋夏边境。戈壁延伸至夕阳的劲头,跌入没有穷尽的深渊。那一片残红,犹如从远古怪兽嘴里吐出的舌头,仿佛正准备吞噬人间。北风如刀,在大地上肆虐。一道道沟壑像戍边士兵脸上的皱纹,随时都要绽开。也许明天风会停,但他们可能已经战死。春闺梦里人在何方?一只孤雁仓皇掠过,留下阵阵哀鸣。

一位书生站在军营前,眉峰凝重,愁如山。他面容清瘦,但却棱角分明;皮肤细腻,但却两鬓斑白。他抬头,送孤雁,神情落寞。东京城的天空也是如此萧瑟吗?他暗自叹息,不经意两行热泪,悄然滑落。他收回眼神,沉声唱道:塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。是夜,大宋军中,将士彻夜无眠。

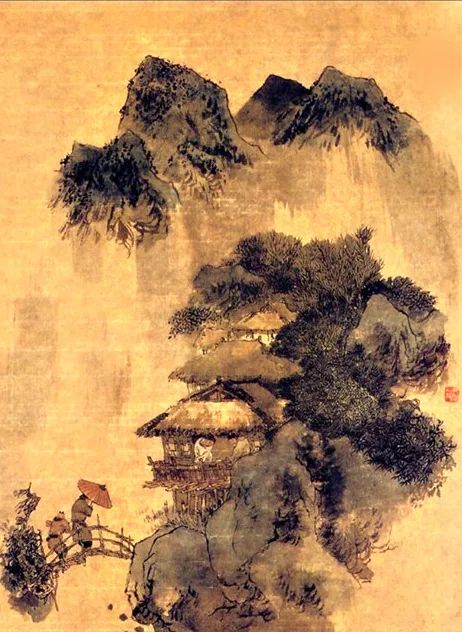

秋风萧瑟,落叶满御街。东京城内高宅后院凉亭内,一位中年人正自斟自饮。凉亭四周,小桥流水,莲叶亭亭,锦鲤悠哉。这位中年人衣着虽然并不名贵,但却自有一股威仪由内往外缓缓散出,令人不禁生出敬畏之感。

忽然急促的脚步声传来。

他皱眉,面露愠色,酒杯悬停半空。仆人气喘吁吁,跑上廊桥喊:老爷,范大人来信了!中年人皱起的眉头猛地闪了闪,似乎有些慌乱,但也转瞬即逝。他将停在半空的酒杯缓缓送到自己嘴边,缓缓饮下,再缓缓将酒杯放到青石桌上,嘴角露出一抹若有若无的微笑。仆人俯身呈上信函。封面“恩师亲启”四个大字若泰山磐石,沉稳厚重。中年人轻声赞道:“希文的字是越来越有嚼味了!”此人正是新晋大宋枢密使晏殊。

两年后即公元1042年庆历二年三月,五十岁的晏殊出任刑部尚书、集贤殿大学士、枢密使加兼同中书门下平章事,正式拜相。次年仁宗皇帝将范仲淹从西北军中召回东京,任枢密副使,“庆历新政”始。

(二)

国人喜封神,历来已久。众神之中,“神童”最为特殊。他们封神靠的不是功业,而是天赋。曹魏王弼,未及弱冠研习周易,去世时不过二十三岁,却是公认的魏晋玄学宗师;初唐王勃,十六岁幽素科及第,二十七岁去世,其诗“海内存知己,天涯若比邻”、其文《滕王阁序》,千古流传。相较于前辈,论才华,晏殊不遑多让,而且他还是中国历史上为数不多的能逃脱“天妒英才、命运多舛、怀才不遇”等宿命的人,真可谓是无灾无难到公卿。

晏殊生于公元991年,七岁能文,十四岁以神童应殿试,深受真宗皇帝赏识,赐同进士出身,留秘阁读书,成了皇帝的小跟班。公元1006年,晏殊任太常寺奉礼郎,负责安排皇家礼仪事宜;两年后真宗皇帝封禅泰山,晏殊任光禄寺丞,不久转任集贤校理。这些官职的品阶都不算高,但却都属于皇帝的“贴身随从”。千里马常有,伯乐不常有。官场上从来不缺能人,但能提起来的却少之又少。为何?因为离领导远啊,而晏殊很早就进入了大宋王朝的核心权力圈。

公元1008年,晏殊父亲去世。为父守孝按礼怎么也得三年。但真宗皇帝离不开他!服孝未满晏殊就被真宗皇帝一纸诏书从江西临川召回东京汴梁,随真宗皇帝前往太清宫祭祀。有特权就是好!你要祭拜祖先当孝子贤孙没谁拦着,但你也不能阻拦别人啊?只需州官放火不许百姓点灯,古来有之,今也屡见不鲜。

公元1018年,八岁的六皇子赵受益封为升王,时年二十七岁的晏殊任王府记室参军,后为左正言、直史馆,成了赵受益的“大秘书兼小老师”。赵受益是谁?赵受益就是赵祯,就是开创大宋清平世界的仁宗皇帝。二十七岁啊!二十七岁的晏殊,以太子舍人和翰林学士的身份身披“紫金”,自由穿行于太子东宫与皇宫大内,堪称赵宋官家第一宠臣。这是多少读书人的梦想啊!我们的二十七岁在干啥?懂事儿的开始为房子拼命,不懂事儿的还在啃老。

二十七岁的晏殊似乎已经达到人生巅峰,但事实上属于他的时代才拉开序幕。是时也,范仲淹刚恢复范姓,欧阳修刚束发读书,柳永正在杨柳岸边埋醉,他的小老乡王安石还得几年才出生……世人皆知大宋文坛风流,可这风流从何而始?答案正是晏殊。

(三)

晏殊常被后世贴上“太平宰相”的标签。在世人眼中他不过是躲在府邸内饮酒写词的风流客。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。不如怜取眼前人。这些愁意满怀柔情似水的句子犹如一道道面纱掩盖了他的政治才华。

欧阳修称赞晏殊“忧勤国家,五十余年”,“其为政敏,而务以简便其民”。晏殊的确担得起如此高的评价。真正考验一个政治家政治才能的是其对危局的处理。

比晏殊早些的寇准,在辽国萧太后率军侵宋时朝中官员多主张朝廷南迁,唯独寇准力排众议,请真宗皇帝御驾亲征。在真宗皇帝督战下,宋军在澶州(今河南濮阳)阻止了辽军南下的步伐,与辽签订“澶渊之盟”,此后百年宋辽“礼尚往来,通使殷勤”。如果说是寇准的坚持为仁宗盛世奠定了基础,那么晏殊则亲自为仁宗盛世保驾护航。

公元1022年宋真宗赵恒驾崩,年仅十三岁的赵祯继承帝位,即为宋仁宗。皇帝年幼,皇权旁落,引发动乱甚至政变,历史上屡见不鲜。两汉的小皇帝如刘恭刘弘刘弗陵等还没闹清楚什么是皇帝就成了权力争夺的牺牲品。

赵祯继位后面临同样的问题。

当时宰相丁谓等人想学曹操“挟天子以令诸侯”,遭到晏殊的坚决反对。晏殊提出让赵祯的嫡母刘太后“垂帘听政”。就这么着,一位经历过“狸猫换太子”的传奇女子成了中国历史权力最大的几个女人之一,大宋王朝的政治危机也悄然化解,此后仁宗皇帝和刘太后对晏殊更宠爱有加。

但晏殊绝非“愚忠”之人,他有政治家的底线和原则。

公元1025年刘太后欲任命幸臣张耆为枢密使(相当于宰相),晏殊持反对意见,不惜得罪刘太后,并因此被贬。但虽然同样贬谪,他与柳宗元等人还是不一样。柳宗元是到地方任司马,是闲差(甚至被地方官府监视),而晏殊先后任宣州知府、应天府知府,都是实打实的地方父母官。这是晏殊从政史上第一次被贬。不久之后他由地方再次到中央任职,先是官拜御史中丞,后出任参知政事,直至仁宗亲政,出阁拜相。

公元1033年西夏李元昊主政后仿效宋制建立中央集权,并积极创造文字,全民皆兵,扩充实力,着手称帝。李元昊的狼子野心,赵宋朝廷不可能不知道。作为刑部尚书兼御史中丞的晏殊就上书仁宗皇帝要求积极应对李元昊可能挑起的战事。

晏殊首先把矛头指向监军制度,主张撤消内臣监军,将军队指挥权还给统帅。监军制度本身就很变态。让一些太监去军中摇头晃脑瞎指挥,而军事主官却没有军事指挥权,这仗还怎么打?

兵马未动粮草先行。打仗打的是钱,钱从哪里来?晏殊替皇帝想了个办法。他要求清理宫中长期积压的财物以资助军饷,同时追回被各司侵占的物资充实国库。晏殊说仁宗皇帝你先打个样做个表率,盘点宫中财物,该捐的就捐给军队;有些衙门(主要指官员)侵占的国有财产该还得还,不能白占。总之,晏殊是绞尽脑汁搞钱弄军费。此外他还任用贤臣干将,积极备战。晏殊用了谁?范仲淹和韩琦。

公元1038年李元昊称帝;次年他亲率大军攻宋,并在三河口大败宋军。东京震动,朝野震惊。摆在赵宋朝廷和仁宗皇帝面前的有两条路:要么承认李元昊的帝位要么军事镇压。前者太过窝囊,后者自己好像也没有那个实力。

怎么办?晏殊站了出来。

作为主管军政的枢密使,晏殊推荐正遭贬谪范仲淹到西北军中任职。不久韩琦也来到西北边境。在晏殊支持下,范仲淹与韩琦积极练兵,挑选良将(狄青、种世衡等开始得到重用),稳扎稳打。从1041年到1042年,与范韩交战中,李元昊没有得到一点儿便宜,而且“日益消耗不起”。

西夏才多大点儿地方?与大宋打消耗战,不是找死吗?

时有歌曰“军中有一范,西贼闻之惊破胆”、“军中有一韩,西贼闻之心骨寒”,可见范韩在西北之威名!公元1043年西夏终于撑不住,李元昊主动求和,向北宋称臣。当然赵宋也得花钱消灾。这场战争的结果就是赵祯得到和平和面子,李元昊得到实惠和里子。

现在当我们再次复盘这场发生在西夏和北宋之间的战争时,范仲淹韩琦是前线指挥官,狄青等人是先锋官,而真正在后方运筹帷幄的是谁呢?是晏殊!

决胜于千里之外,这样的词常用来称赞张良诸葛亮等良相,晏殊同样担得起。

(四)

对阵西夏的胜利为范仲淹赢得了莫大的名声,也为他积累了足够的政治资本。公元1043年范仲淹升任枢密副使,进入赵宋朝廷权力中枢,积极推行“庆历新政”。在他提出的“十项改革”中,“富国强兵”是重要内容,具体说是“厚农桑”、“减徭役”、“修武备”,目的只有就是赚钱练兵!范仲淹说的练兵是恢复府兵制,选练新兵。无论是赚钱还是练兵,范仲淹与晏殊可谓 “一脉相承”。遗憾的是,新政于公元1043年9月开始推行,到公元1045年初基本废除,仅仅维持两三年的时间。庆历新政失败的遗憾是无法弥补的,这不仅让赵宋王朝丧失了一次自我挽救的机会,也让中华民族失去了一次非常好的发展机遇。

千年之后当人们谈论庆历新政时,最先想到的肯定是范仲淹范文正公。“不以物喜,不以己悲”、“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”,“先天下之忧而忧,后天性之乐而乐”,……,一篇传颂千古的《岳阳楼记》宛若是“庆历新政”的墓志铭,令人扼腕叹息。这期间我们可以看到欧阳修狄青滕子京以及北宋中叶那一副恢弘壮观的人文政治圈,但唯独晏殊似乎被遗忘了。他好像一直在东京城喝酒听曲,抒发“不如怜取眼前人”的惆怅。盛世宰相好不惬意!但事实真如此吗?

范仲淹于公元1043年入枢密院,先后担任枢密副使、参知政事等职。公元1041晏殊任枢密使时,范仲淹在西北军中效力,晏殊乃范仲淹的直接领导;公元1042年晏殊拜相,不久之后范仲淹任枢密副使,晏殊仍是范仲淹的顶头上司。

试想如果不是晏殊在背后推荐提携与支持,先不说范仲淹在西北战场能否如此“得心应手”,恐怕是庆历新政尚未出台就已胎死腹中!中国的官场历来如此,官大一级压死人,况且还是主管大领导!没有他的准许或支持,下边人想干事那真是蜀道之难难于上青天啊!事实上庆历新政的走势与晏殊的官运也紧密相联。

公元1043年与公元1044年,在庆历新政最高潮的两年晏殊都是宰相。就算有人闹事,有人反对,有晏殊这个大靠山,范仲淹还是可以稳稳的。

时间到了公元1044年秋,事情突然有了变化。

当时晏殊由于修撰李宸妃墓志(“狸猫换太子”中的李娘娘)招惹了官家,被下放到颍州等地任职,而庆历新政也随之“断崖式”下降,直至到公元1045年初几乎全部废除。当然不能简单的断言晏殊的离任与庆历新政的失败有直接关联,但至少能肯定是,晏殊的离任让范仲淹在朝廷中失去了一位巨大的依仗,让“庆历新政”失去了一位德高望重且对朝政有重要影响力的支持者!

令人意外的是,庆历新政失败后,晏殊很快就以礼部尚书、刑部尚书等知陈州、徐州等地;后又以户部尚书、观文殿大学士出任永兴军节度使。所以我也常怀疑“李宸妃墓志”事件不过是仁宗皇帝外放晏殊的借口而已。当时仁宗皇帝面临“反对新政”的压力非常大,而他又是个“仁义”的皇帝,他不忍心“老师受委屈”,只能借故将晏殊调离京城。

如果仁宗皇帝硬气一些呢?唉!历史最怕如果,人生也如此。

(五)

公元1042年庆历二年春,晏府张灯结彩,歌舞升平。晏殊醉意微醺,半眯着眼斜躺在后院的逍遥椅上,恍然入睡。此时虽近夏,但汴梁还是有些阴凉。他特意在身上盖了一条毯子。毯子毛茸茸的,颜色光怪陆离,据说是范仲淹大人在西北军中缴获的战利品。晏殊身后立着位年轻人,风姿俊美,器宇轩昂。站在一人之下万人之上的宰相身侧,他却并显不局促。他只是犯嘀咕,因为他实在猜不透宰相大人的心思:为什么单独将自己留下?他与宰相大人虽是同乡但素来并无交往。

此人正是王安石,乃本年新科进士。

今日他与状元杨寘、榜眼王珪、探花韩绛等共同拜会当朝宰辅晏殊。宴会结束后晏殊特意将他留下,并令人将他引进后院。两人都是江西临川人,他原以为他会问些关于家乡的话,谁知这位鼎鼎大名的晏相爷竟打起来盹。

“你怎么看?”王安石心里正胡思乱想,却听晏殊缓缓问道。他声音轻柔,温润如玉。王安石一愣,心说什么我怎么看?他正迟疑又听晏殊道:“今年状元本来是你的。”

王安石大惊。这些传说,他也有耳闻,却不敢想,没想到现在竟从当朝宰相口中说出,他怎不心惊肉跳?王安石俯身拱手道:“相爷,状元杨寘大人刚才也在!”呵呵!晏殊笑了两声,睁开眼,把身上的毯子往身边一撩,站起身,缓步来到王安石身前。

对于这个小老乡的才华,晏殊是非常欣赏的。王安石被他盯的有些不自在。

晏殊嘻嘻笑道:“昔年我在临川时,令尊还是我的父母官。”王安石没有想到他竟然一下子就把话题轻描淡写的转移开去。晏殊继续道:“沙河村,你去过吗?”王安石摇头,老老实实的说:“学生是盐阜岭的,与沙河村有些距离。”晏殊兴奋道:“盐阜岭我去过。那时我还是个孩子。只是这么多年——”王安石听晏殊有些想家,忙道:“相爷有空,可以回家看看。”晏殊转过身去,许久才传来轻轻的叹息声。

“曾巩走了?”王安石正不知该怎么应对沉默的氛围时,就听晏殊又轻声说道。他忙回道:“走了。”晏殊再次转身看着王安石道:“你没去送送?”王安石摇了摇头,心说:“欧阳修又没有请我,我怎么好意思去凑热闹?”晏殊好像看穿了他的心思,旋即说:“都是江西老表,不能那么见外。再说曾巩的文章也很好。”说到这他语气停顿一下,目光也在王安石身上停顿下来,道:“你们都很好!”

王安石不知晏殊何意,只能俯身听着。

“我老了。以后就靠你们了!”晏殊说这句话时神情落寞,身上平添一种莫名的孤独感。王安石的身子拱的更低了。晏殊道:“范仲淹在西北很辛苦。但谁不辛苦呢?”王安石听这话,忽然抬起头,沉声道:“打仗打的是钱,可惜我大宋的国库却空虚的很。还有军队——”晏殊忙打断他的话说:“你现在还不要这么说。范仲淹想做的事情,我不会拦他,会让他去做。”王安石性子本就执拗,晏殊焉能看不出?但他不但没有生气,反而心里暗喜。这一届的考生,他虽不是主考官,但作为宰相他也亲自参与了选拔。杨寘锋芒毕露,王珪年少持重,韩绛隐而不露,王安石刚毅坚韧,都是宰辅之才。

他们几人除杨寘英年早逝外,王珪于公元1076年接替王安石出任宰相,韩绛则在宋神宗时出任副相。

一届科举奠定北宋百年政局,再算上范仲淹欧阳修,论识人之能,晏殊独步古今。

“孺子其朋,可是你说的?”晏殊语气忽然变得严肃起来。王安石亦肃声应道:“不是学生说的,是周公说的。”晏殊见他硬着与自己顶,心里更是喜欢。但他仍板着脸说:“我知道是周公说的,而且还知道是周公对周成王说的。但是你知道圣上怎么想吗?”王安石本就是聪慧之人,一听晏殊这话心里猛然咯噔。仁宗皇帝幼年登基,“孺子其朋”的话眼前的这位宰相大人势必没少给他讲。现在自己一个考生竟然说出这般话,就算这位圣上生性脾气好,怕也会皱眉头。

王安石越想越怕,不经意间已是脑门冒汗。

“把自己当周公,说圣上是小孩子,我还以为你不怕呢!”见王安石怕了,晏殊嘿嘿乐了。王安石忙道:“学生不是这个意思!”晏殊摆摆手,轻声漫语道:“什么这个意思那个意思的,不过是丢了个状元,没啥大不了的。”说着晏殊往前走两步,轻轻拍拍王安石的肩膀说:“年轻人,我这个位置迟早是你的,不要太着急,心急吃不了热豆腐。”王安石哭笑不得。

忽然一股曼妙的歌声从别院传来。有女唱道:多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

王安石神色一变,心道都说宰相大人风流潇洒,传言果然不虚。晏殊也看出他的心思,但却很不以为然,而是淡声道:“介甫,你觉得柳七词如何啊?”王安石沉声道:“这些靡靡之音,相爷还是少听为妙。”晏殊眼神迷离,轻声念道:“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。柳七词,迷人的很。”说罢晏殊话音一转,缓缓道:“能容于物,物亦容矣。该俗气的时候俗气些没什么不好。做人别那么死板,和气生财嘛。”王安石正在沉思晏殊的话,谁料晏殊又拍了拍他的肩膀,一本正经的道:“我词与柳七词,如何?”王安石瞬间气馁。

从晏殊始,江西人开始日益深入走向大宋政坛和文坛。欧阳修、晏几道、王安石、曾巩等前赴后继,令人侧目。这次别开生面的宴会之后王安石就到外地任职了,直到公元1058年才回京,并呈上《上仁宗皇帝言事书》。这也是“熙宁变法”的纲领性文件。但是晏殊已于公元1055年去世。两人似乎再未谋面。公元1084年,两人面谈后的四十二年,王安石与弟弟王安礼谈到此次相见时叹道:“我性格执拗,为人处世,虽出于公心,却到处树敌,以至于新政无法推行。哎,晏相早就看出我的缺点,可惜我没有认真思考’能容于物,物亦容矣’的道理。”

公元1042年,范仲淹正踌躇满志,王安石刚踏入仕途,晏殊却在看花开花落,静候燕子归来。

(六)

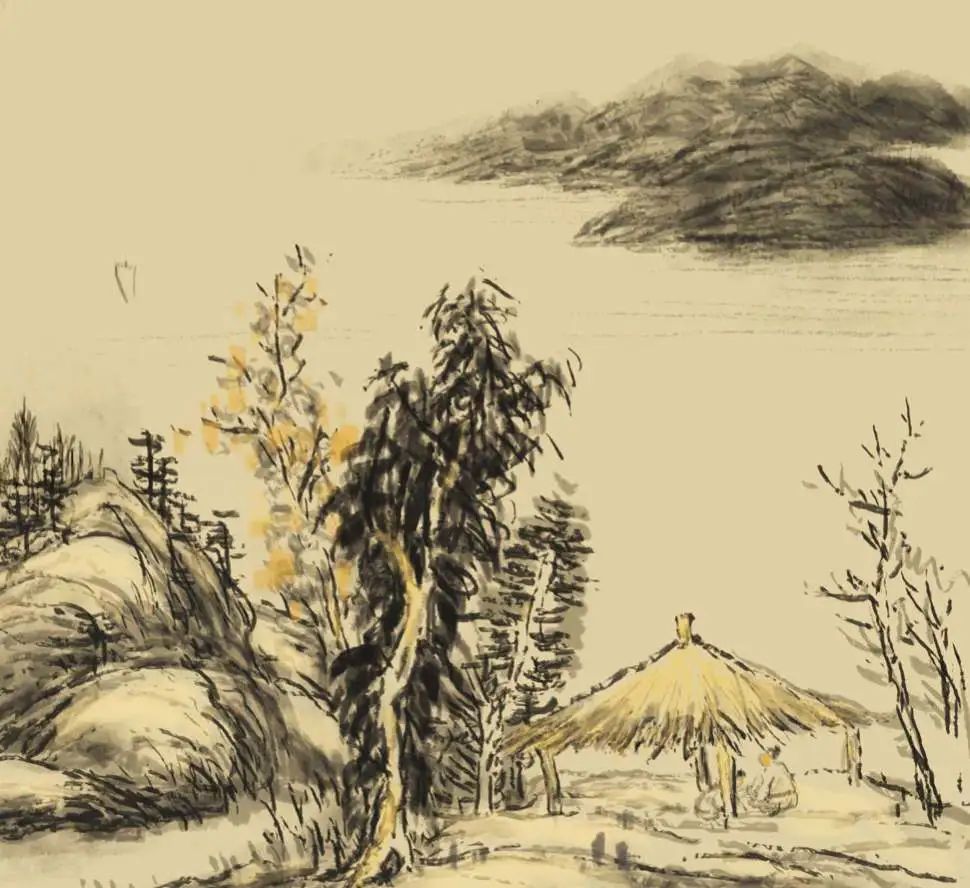

公元1041年冬,汴梁雪很大。

晏殊宴请一众达官贵人和青年才俊到园中赏雪。这次宴会虽没产生如《兰亭集序》那般的神作,但却引起了一些非议。此时西北边境,大宋与西夏正在苦战,范仲淹“将军白发征夫泪”一阕词已在京城传开。作为晏殊的半个学生,欧阳修参与了宴会。时年三十四的欧阳修已经在文坛闯出一份天地。他对晏殊在此时举行赏雪大会的做法颇为不满。作为朝中举足轻重的大臣怎么可以在边关吃紧之时在后面紧吃呢?

宴会结束之后欧阳修做了一首题为《贺晏太尉西园贺雪歌》的诗,有“小轩却坐对山石,拂拂酒面红烟生”、“须怜铁甲冷彻骨,四十余万屯边兵”云云。意思是说“老师,您老不知道西北在打仗吗?你在这歌舞升平可对得起浴血沙场的将士们?”战士军前半死生,美人帐下犹歌舞!

这首诗,名为贺,实为讽,晏殊怎能看不出?但晏殊并没有生气。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。他,晏殊,又何必要人懂?

不仅是当时,即便千百年来,又有几人懂他?是啊,谁让他的词写的“风流”呢。玉楼朱阁横金锁、玉碗冰寒滴露华、绿酒初尝人易醉……诸如这般“锦衣玉食”、“多情才子”的句子,在《珠玉词》中随处可见。

但令人奇怪的是就是这般的晏殊却没有一点儿绯闻。

杜牧风流,有“二十桥明月夜,玉人何处教吹箫”、“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”为证;白居易表面老实巴交,实际上内心是一肚子花花肠子,青年时的湘灵,老年时的小蛮,一辈子都没闲着;苏轼一边深情的写着“十年生死两茫茫”,一边温柔的与“冰姿自有仙风”王朝云打情骂俏。与晏殊同时代的张先,就是写出“云破月来花弄影”绝妙词句的那位先生,八十岁时还迎娶十八岁的大姑娘,惹得苏轼感叹“一树梨花压海棠”。但晏殊是个例外,是守得住寂寞的例外。独上高楼望,望断天涯路。在世俗文化兴盛的北宋,在灯红酒绿的汴梁城,晏殊无疑是孤独的。他兜兜转转,笑看风云,却未沾染一点儿尘埃。

《宋史》记载,晏殊娶了三位夫人,一位原配,两位继室。这种情况,在大宋,即便是普通人家也是极为寻常的。国人素来喜欢收集名人轶事,尤其是风流韵事,但说到晏殊,就会让很多人失望,因为他没有。劝君莫作独醒人,烂醉花间应有数。众人皆醉我独醒,大宋中叶唯晏元献公范文正公两人而已。

殊性刚简,奉养清俭。累典州,吏民颇畏其悁急。这段话出自《宋史》,说晏殊性格刚强率直,生活清廉简朴。累典州,属吏颇害怕他的急性子。这完全是晏殊同时代名臣包拯的形象,但却也是历史上真实的晏殊。

《宋史》有载,晏殊在殿试时遇见自己曾做过的题目,毅然要求改题。真宗皇帝询问他为什么不和别人一道出去吃喝玩乐时他老实的说:“不是我不想,是因为我穷!”正是晏殊这种忠厚率真的性格才让他终其一生都深得赵宋朝廷的信任。千万不要以为晏殊的词如春风拂面,就认为他是温文尔雅的书生。事实上他的性子刚烈,是眼睛里不容沙子的主儿。他敢于同垂帘听政的刘太后顶牛,更是曾因侍从迟到而打碎其门牙。就是这么位刚烈的书生,却偏偏把小令写的缠缠绵绵,真让人怀疑他是不是“人格分裂”。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望断天涯路。或许吧,晏殊早就看穿尘世的纷扰,早就看透红尘的真谛,所以才能在范仲淹打仗时他赏雪,才能在纷乱的朝局中独自享受“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”的惊喜与寂寞,才能在粉墨登场的大宋政坛和文坛,独自守着“人面不知何处,绿波依旧东流”的痴心和真情。

(七)

有“红杏枝头春意闹”尚书雅号的宋祁曾写道“晏相国,今世之工为诗者也。末年见编集者乃过万篇,唐人以来所未有”,可见晏殊生前词作甚多,遗憾的是今日流传下来的《珠玉词》中仅余一百三十六首。那些风流词作已经消失在大宋的京华烟云里,融入“清明上河图”中。遗憾总会有,不然人生岂不是太无趣?即便我们走遍开封也无法寻到一丝东京的风韵;即便我们策马中原也无法捕获燕子来时的惊喜。但这并不妨碍我们热爱生活和梦想大宋。

一向年光有限身,等闲离别易销魂,酒筵歌席莫辞频。满目山河空念远,落花风雨更伤春,不如怜取眼前人。

这阙《浣溪沙》,应是晏殊第三著名的词。

晏殊与柳永不同。读柳词时必须结合柳永的身世与经历。“杨柳岸,晓风残月”是他落榜且与情人离别时内心激发的复杂愁情;“对潇潇暮雨洒江天”是他浪迹江湖之际发出的思乡羁旅之感。读晏殊的词,除了记住他是个大才子,是朝廷重臣之外,其他的都要忘掉。

他的词与他的人实在不搭。

这首《浣溪沙》感叹人生时光有限,聚散太苦,所以要对酒当歌,今朝有酒今朝醉;山河太远,风雨伤春,不如多珍惜眼前人实在。词中流露出“颓废”的气息,只是这“气息”在“满目山河”与“落花风雨”中显得更有“气势”而已。这种词作完全不像出自积极进取的士大夫之手,反而有些像南唐君臣的作品,甚至与后唐李璟“细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒”、冯延巳“昨夜笙歌容易散,酒醒添得愁无限”,几乎一个调调,而且都是“景极为开阔,情极为细腻”。柳永也是这方面的高手,“暮霭沉沉楚天阔”“关河冷落、残照当楼”等词句皆如此。像这样的词作,我们不能简单的将其归为“婉约”。它固然没有“大江东去”“沙场秋点兵”那样的壮观,但也绝非“红藕香残玉簟秋”“当时明月在,曾照彩云归”那般的个人化感情可比,实豪情之人轻唱阳关。

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?

这阙《蝶恋花》应是晏殊第二著名的词。写景有实到虚,细微处着手,开阔之处收。菊花、燕子、明月……都是眼前可见之景,但晏殊并没有像“多情只有春庭月,犹为离人照落花”那般抒发感情,而是更上一层楼,将天地之景都纳入词中,于是有了千古名句——昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。此时晏殊笔锋又一转,轻描淡写的将感情无处寄托的愁苦表达出来。王国维先生将“昨夜”一句视为“古今之成大事业、大学问者必经的第一重境界”,即是人若想成功必须要耐得住寂寞与孤独。

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

晏殊最著名的词当属这阙《浣溪沙》。同一词牌中,秦观《浣溪沙·漠漠轻寒上小楼》,纳兰性德《浣溪沙·谁念西风独自凉》或可堪与敌手。秦词“宝帘闲挂小银钩”、纳兰词“当时只道是寻常”都是不可多得的佳句,但少游寂寞、纳兰伤感,境界上都不如晏殊词开阔。时间会带去一切美好的事物。春花秋月都会失去。这是任谁都不能为力无可奈何之事。但我们不必悲伤。因为时间也同样会带来新的美好事物,花会再看,燕会再来。只有寂寞与孤独才是永恒的。这句充满哲学意味的词,与“曾经沧海难为水、除却巫山不是云”、“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”一样让人着迷,堪称“古今诗词三绝句”。借用王国维先生的话,凡古今能成一番事业者,必须先“曾经沧海”锻其体魄,其次要“无可奈何”凝其神魄,最终达到“天若有情”的人间正道。

客观的说,晏殊一生少有磨难,入世不深,其词所涉猎的范围还是小了些。在词的领域与格局方面,他远不及苏轼辛弃疾,甚至都不如柳永姜夔。诚如《宋史》“闲雅有情思”的评价,晏殊的词如同繁华盛世中贵族士大夫的“独醒”之语。他让词变得更为“高雅”,让词成为士大夫的“生活调味品”。词史上,他与柳永一起在花间词派与婉约派豪放派之间各自架起一座桥梁,有力的推动了词的发展,后世称其为“倚声家之初祖”(清朝冯煦《蒿庵论词》)实中肯之论。后来有人将这两座桥梁合二为一,从此宋词才真正走向康庄大道。那人叫晏几道,正是晏殊的儿子。

(八)

公元1055年新年刚过,晏殊于汴梁病逝,终年六十五岁。仁宗皇帝亲自哀悼,并辍朝两日,哀荣备至。这红尘晏殊早已看透,无甚遗憾无甚留恋。至于家人,他早做了最好的安排。

作为父亲,晏殊是非常成功的。

去世不久,他的学生兼女婿富弼就出任了他曾经担任过的职位——同中书门下平章事、集贤殿大学士,即宰相。富弼是晏殊一手提拔和栽培的。晏殊见过富弼的文章后毫不犹豫的将长女许配给了富弼。当时富弼还只是个青年书生,而晏殊已是皇帝的红人。所谓“父母之爱子,则为之计深远”,晏殊的确挑选了一位乘龙快婿。富弼克己奉公,为官清正,官至宰相,更难能可贵的是他始终与夫人晏氏举案齐眉而白头偕老。富弼于公元1083年去世,晏氏于公元1087年去世,在大宋滚滚红尘中,两人携手度过五十个春秋,怎能不让人羡慕?怎能不让人夸赞晏殊识人之能?

晏殊还有一个小女儿。唐韦应物在小女儿出嫁时曾写道“永日方戚戚,出行复悠悠。女子今有行,大江溯轻舟”,将一个父亲内心复杂的情绪表达的淋漓尽致。但晏殊不然。他同样为小女儿挑选了一位如意郎君杨察(状元杨寘的弟弟)。杨察是庐州合肥人,我一直认为他可能就是公孙策的原型。两人不仅仅是生于同一时期同一城市,而且都“美风仪”、“敏于属文”、“遇事明决,勤于吏职”,并且还都用情专一。古代女子生不出儿子是犯“三出”的,但杨察与晏二小姐尽管没有子嗣,却依然恩爱。杨察于公元1056年去世,仁宗皇帝追赠其为礼部尚书。这门亲事可能不及她大姐那么般完美,但对于封建女子来说,已是可遇不可求。

人终有一死犹如无可奈何花终将落去。没有人永远年轻,但却永远有年轻人,因为似曾相识燕一定会归来。公元1110年,晏殊去世五十五年后,名满天下的苏轼托弟子黄庭坚给一个人稍口信,希望能够结识他。但苏轼吃瘪了。那人洒脱道:今政事堂中半吾家旧客,亦未暇见也。现在政事堂中多半都是我家旧客,我都没有时间见,何况是你苏轼?多么潇洒,多么狂傲!这人是晏几道,乃晏殊第七子。世人尊晏殊为大晏,尊他为小晏,父子合称“二晏”。

落花人独立,微雨燕双飞。对于晏殊来说,他的那只燕子早已归来,就在公元1038年晏几道出生的那一刻。

【作者简介】张东晓,男,生于1983年,河南省平舆县人,现定居北京。作品见于《北京文学》《散文百家》《散文选刊》《参花》等杂志。著有散文集《一曲千年》。

北宋灭亡为何如此蹊跷?现在终于知道了,史书都没敢告诉你

元符三年(1100年)正月,一辈子要强的宋哲宗驾崩,鉴于宋哲宗无子,宰相章惇主张立哲宗同母弟简王赵似为帝,或者立长弟申王赵佖为帝。但宋神宗的皇后向太后以自己无子为由,且赵佖有目疾,主张立哲宗次弟端王赵佶为帝。靖康之变,北宋灭亡的有点蹊跷赵佶是宋神宗第十一子,自幼喜欢琴棋书画和蹴鞠,对于这么一个风流的王爷,章惇以“端王轻佻不可君天下”表示反对。紫网2023-10-14 15:11:030000中国人的称谓:为何既称“华人”,又称“龙的传人”?

关于中国人的称呼,除了“炎黄子孙”之外,还有“华人”、“龙的传人”等。其中,“炎黄子孙”很好理解,就是继承炎帝黄帝文化之后代,或者就是炎黄集团的后裔。但问题是,为何既称“华人”,又称“龙的传人”呢? 百家杂评2024-02-15 16:05:130000

百家杂评2024-02-15 16:05:130000抗美援朝:是什么促使毛主席下定决心出兵

1950年10月19日,我国志愿军雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江,抗美援朝,保家卫国,而此时的新中国刚满周岁,经历了百年屈辱动荡,浴火重生的新中国是一穷二白,百废待兴。刚从十几年战火中得新生的新中国再次面对血与火的考验,与世界头号强国决一雌雄,下这个决心需要何等的气魄、何等的胆略。主席经常是一个人深思到半夜,这是毛主席一生中最为艰难的决策之一。0000浚稽山之战,5千汉步兵迎战8万匈奴骑兵,8天杀死杀伤万余匈奴兵

霍去病、卫青去世后,汉朝与匈奴的战争进入第二阶段,在长达三十余年的时间里,汉朝与匈奴开始在西域及周边进行争夺,公元前99年,贰师将军李广利率3万骑兵出酒泉,沿祁连山北进攻匈奴右贤王。为了策应李广利的军事行动,汉武帝派骑都尉李陵率5000步卒为李广利运输辎重粮草,身为飞将军李广的孙子,李陵与其祖父李广一样有着宁愿上战场杀敌的满腔热血,也不愿干些运输的活,为此,李陵求见汉武帝说道:紫网2023-10-15 15:53:340000女匪映山红:1952年杀了老公逃进深山,82年被发现死在财宝洞中

1945年12月,《建立巩固的东北根据地》一文由中共中央发出。抗日战争胜利之后,人民军队的斗争步伐并不能就此停止,解放东北成为了我党革命任务中非常重要的一个环节。而在这片饱经沧桑的大地上,除了有国民党反动派进行活动之外,还有一群隐藏在深山密林之中的土匪。匪患猖獗,亟待解决,这是围绕东北地区的一个重大问题。建国之前,我党就有意识的针对这一情况做出改变。 数字人生66882024-03-12 17:07:320000

数字人生66882024-03-12 17:07:320000