1779年,乾隆下令处死四川一名9岁男孩,百姓称颂:皇上判得好!

乾隆曾经下旨杀掉一个九岁儿童,却为此受到广泛好评。

一个不懂事的孩子被乾隆剥夺了生命,百姓还对此拍手称快,他到底做了什么事,背后有何隐情?

乾隆四十四年((1779年)四月十七日中午,刑部刚刚开门,一个来自四川的使者骑着一匹快马,来到刑部门前翻身下马,将一个卷宗呈给刑部尚书胡季堂:“四川总督文绶的加急文书,请大人过目。”

胡季堂担任刑部侍郎(相当于刑部副部长)五年,审理过无数疑难案件,很多疑案到了他手中都迎刃而解。

可如今,他看过公文所反映的案件之后,却眉头紧锁,神情严峻,连声对左右说道:“真乃千古奇案,这该如何裁决?”

犹豫片刻后,他没有批示,直接将公文转呈给乾隆皇帝。

到底是什么疑难案件,需要皇帝亲自处理?让我们让目光回到400多年前,看一下案件的来龙去脉。

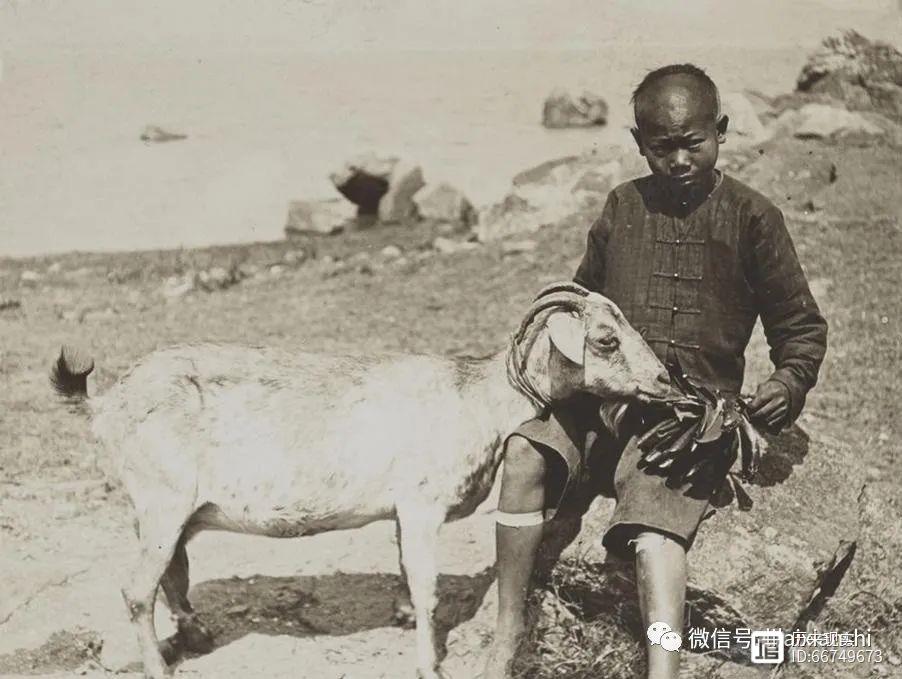

乾隆四十三年四月二十,晴空万里,万物复苏,草长莺飞,鸟语花香。四川省绵阳市盐亭县某村的山坡上,三个天真活泼的孩童在放羊,他们都不满九岁。

要搁到现在,这正是坐在宽敞明亮教室读书的年龄。可是在清朝时期,根本不行。那时候,除了少数富人家的孩子能上学,大多孩子都是文盲。穷人的孩子早当家,娃娃放羊再正常不过。

三个孩子,一个叫刘縻子,当年9岁。另外两个儿童,一个叫李子相,还有一个叫李润。李子相和李润是兄妹,哥哥8岁,妹妹6岁。

两家相距不远,不到五十米,三人平时就在一起玩耍,相处非常融洽。每次放羊的时候,他们都结伴而行,虽然小争吵不断,但是没有出过什么事。

这天早上,刘縻子一吃早饭,就忙不迭地到李子相和李润家门口,喊他们兄妹跟自己一起出去放羊,李父和李母没有犹豫就答应了。

临走的时候,李母还捧出一把焦花生装到了三人的裤兜里,交代他们说:“到外面不要贪玩,不要打闹,早点回来。”

三人一边答应,一边甩着小鞭,在刘父的目送下,赶着群羊向村外山坡走去。李父看着三人远去的背影,满意地笑了,心说这些孩子太懂事了。

没想到,悲剧从此发生,他的儿子蹦蹦跳跳出去,回来的时候已经变成一具冰冷的尸体。

说到放羊,我们耳边会响起电影《少林寺》的插曲“牧羊曲”,联想到少女白无瑕放羊的情形:日出嵩山坳;晨钟惊飞鸟。其实放羊是一件很辛苦的事,没有那么浪漫。

羊儿不停地奔跑,寻找青草,吃了一口要继续向前,不会停留。放羊的人要不停跟着它们走,走慢的话,就把羊儿丢了。这就是说,放羊运动量很大,很容易累,也很容易饿。

这天,他们待到中午时分,大家都感到饿了,独自咕咕叫。刘父给他们的花生,也早就吃完了。李子相灵机一动,就把自己的小背包取下,那里面是父亲给他准备的蚕豆。

蚕豆是可以生吃的,可是李子相觉得熟的吃了更香。于是,他拿出蚕豆放在柴火上面,然后掏出火种,沟渠李做起了小烧烤。红红的烟火伴随着蚕豆诱人的香味飘向四面八方,不远处的刘縻子也闻到了,经不住诱惑,跑了过来。

三人虽然一起出去放羊,但是并没有在一块,保持一定的距离。原因很简单,羊儿在一块的话会打架,后果很麻烦。刘縻子跑到跟前之后,不好意思开口,就眼巴巴地看着,口水直往外流。

李子相一看他的可怜相,就随手递给了他两颗蚕豆:“縻子哥,吃吧,别客气,在一旁看着多不像话。”

为什么只给两颗?因为他本来带的就不多。再说了,他们毕竟是孩子,不会像大人那么大方。

刘縻子虽然比李子相大了一岁,但是他发育比较好,个子比对方高半头,看起来像十来岁的孩子。既然个子高,胃口也就大,两颗蚕豆还不够他塞牙缝。

两个蚕豆下肚,饥饿感根本没有消除,反而食欲大增,肚子叫得更厉害了。于是他也不再感到难为情,鼓起勇气对李子相伸出了手。李子相给了他两次,刘縻子一转眼就到了肚里,根本解决不了问题。

吃完之后,他再次对李子相伸出了手。但是这一次,李子相拒绝了刘縻子。他肚子也饿得慌,再说他带的蚕豆也不多。

刘縻子不高兴了:“我们都是好伙伴,为啥那么抠门?”

李子相说:“我刚才给过你了,你不能那么贪心啊;再说,你自己出来的时候为啥不带?”

“李子相,你再说一遍。”这一句话,把刘縻子惹毛了,他指着对方,怒吼道。

“就说了,你太贪,是捞嘴精。”李子相大声说。

妹妹李润也在一旁说起了顺口溜:“捞嘴精,挂油瓶,掉河里,扑腾腾……”

刘縻子被激怒了,他眼睛一瞪,攥紧拳头,一个箭步冲到了李子相跟前,对着腹部就是一拳,嘴里还喊着:“谁是捞嘴精?”

平时二人就不断斗嘴,儿童在一起是家常事,李子相毫无防备,被打了个措手不及,摇晃了几下,重重地摔在地上。他挣扎着爬了起来,也被激怒了,他攥着双拳上前,本能地回击了刘縻子一拳。

看到对方还击,刘縻子脑子一热,失去了理智。他挥动拳头,用吃奶的力气,以闪电般的速度,向李子相肋部猛击。李子相来不及躲闪,连连被击中,栽倒在地。

无巧不成书,倒地的时候,李子相腰眼碰到了石头的棱角上,挣扎了几下便昏迷过去。这要是一般的孩子,失手闯祸,肯定会吓得不得了,不说赶紧救治,也会转身就跑,至少会停止行动。

可是刘縻子见李子相昏迷之后,没有丝毫胆怯,反而接连对李子相打出重拳。

最后,刘縻子还搬起一块石头猛砸下去,一边砸一边说:“再让你说我。”

李子相的妹妹李润才刚刚六岁,起初是哇哇大哭,看到哥哥昏迷之后,她撒腿就跑。如果不是这样,李润恐怕也会被打倒在地。

李润的父母听了女儿的哭诉,不敢相信这一切是真的,他们急忙来到山坡上,儿子已经没有了呼吸。这突如其来的变故,让李子相的父母如遭雷击,夫妻俩当场哭晕了过去。在众人抢救下,李子相的父母清醒过来,他们说的第一句话就是:“要让凶手受到严惩!”

他们随即请人保护现场,然后到县衙报案。县太爷接到报案不敢怠慢,带着仵作前去勘验现场。尸检报告显示:死者内脏受到多次击打,肋部骨折,腰部青紫,疑被石头撞击所致。

很快,县太爷让衙役将藏到家里的刘縻子抓获归案,进行审讯。刘縻子虽然是个孩子,但是嘴硬,拒不承认自己击打过对方,只说自己推了他一下。但是动刑之后,刘縻子还是交代了害人的经过。

县太爷根据证据和口供,得出如下结论:“被害人李子相手推刘縻子胸膛,刘縻子用拳回殴被害人左肋,李子相跌倒,被石垫伤右腰眼,旋即殒命。”

根据现代的刑法,刘縻子属于无民事能力的人,不承担刑事责任,应该有监护人承担民事责任。

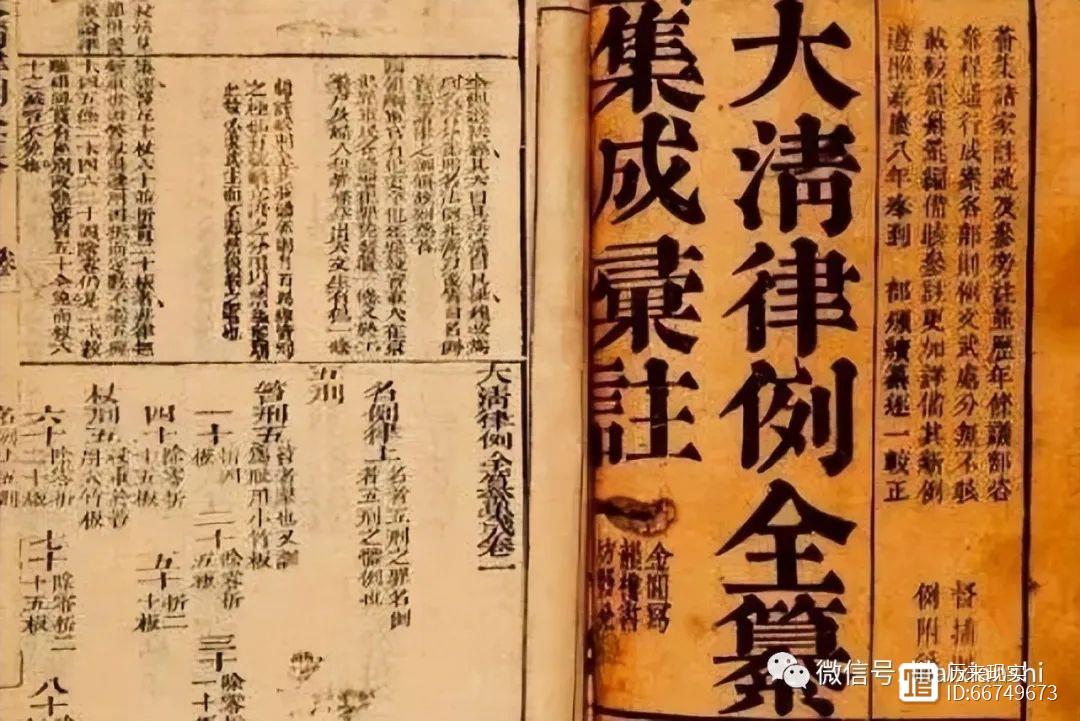

按《大清律例》规定:“八十以上、十岁以下,及笃疾,犯杀人应死者,议拟奏闻,取自上裁。”

翻译过来就是,假如是10岁以下的孩童杀了人,需要什么刑罚,地方官一般不能做主;是死是活,要由皇帝酌情处理。

这就出现文章开头一幕,四川总督文绶派快马进京,向刑部尚书递呈了一份名为“四川九岁童刘縻子杀害李子相”的拟罪卷宗,由刑部转呈给乾隆皇帝,请乾隆皇帝定夺。

虽然由皇帝一锤定音,但是总督提出了参考意见。总督文绶认为,此案属于激情杀人,不是谋杀。而且案犯没有拿凶器,是双拳打击,受害人不是拳击身亡,致命伤乃石头导致。

因此,刘縻子情有可原,最多属于过失杀人,应该以教育为主,判刘縻子无罪,再对受害人家属进行一定的民事赔偿,这事就算结了。

总督文绶的处理意见,并非信口开河,也是有依据的。

雍正十年,也曾发生过一起类似案件。

当时,16岁的少年丁狗仔与14岁的丁乞三仔一起挑土,丁狗仔欺负丁乞三仔年幼,逼着对方挑运重筐,还用土块掷打人家。

丁乞三仔忍无可忍,拾土回掷,恰好打中丁狗仔的小腹,致其殒命。

雍正皇帝在阅过此案后,认为丁乞三仔受欺负在前,类似于今天的正当防卫,情有可原,处理结果是:“着从宽免死,照例减等发落,仍追埋葬银两给付死者之家”。

翻译过来就是,不承担刑事责任,只承担民事责任,对死者家属进行一定赔偿。

既然儿童杀人不用偿命,而且是雍正皇帝这样判的先例,所以总督认为刘縻子也该从轻发落。

而乾隆帝看了之后,却做出了出人意料的判罚:处斩刘縻子!

乾隆这样判有没有依据?答案是肯定的。

虽然同孩童杀人,但是情节不同。丁乞三仔案死者是挑事者,有过错在先,丁乞三仔是弱者,情急之下为了保护自己才出招的。放到现在,最多是防卫过当,也不该处死。

而李子相案就不同了,凶手是强者,始终在步步紧逼。死的是弱者,一直在无助受害。法律的宗旨是惩恶扬善,保护弱者,因此施暴者必须受到严惩,法律才具有正当性。反之,法律就成为恶法,老百姓欲哭无泪,坏人更加猖獗。

因此,乾隆认为决不能因为凶手是不懂事的孩子,就对其网开一面。这会导致可怕的后果,那就是恶少年有了免死金牌,就能为所欲为。此案必须严惩那个恶少年,彰显公平和正义。

最后,刘縻子被处以绞刑,秋后问斩。

得知乾隆的判决,当地百姓无不拍手称快,觉得皇上太英明了,对待这样的坏孩子,就该严惩。

乾隆是个褒贬不一的皇帝,他搞过文字狱,摧残过中华文化,但是他亲自审理过不少案件,基本上是经得起时间考验,很得民心的。这样的案件放到现在也很有意义,人所处的环境不同,生长发育进程也不尽相同,有的孩子早熟,长得身高马大,十一二岁看起来跟十七八岁一样。

这样的孩子如果心思缜密,做出了恶性案件,不严惩的话,会造成极其恶劣的影响。还有的孩子十岁左右就生理成熟,就会强奸妇女,放过他,就贻害无穷。

清代全士潮执笔的《驳案汇编》,将此案收录。

作者还加了评语,显然是赞同乾隆的决定。

作者认为,这孩子从小看大,长大了也不是什么好鸟。别人的东西给你是情分,应该心怀感激。别人不给你是本分,应该心平气和,毫无怨言。

本案中的刘縻子不懂得感恩,贪得无厌,得寸进尺,给了还想索要,得不到满足之后就凶相毕露,实在是太可恶了。小时候就这样,长大了还了得?

如果朝廷对这样的人高抬贵手,就是对百姓的犯罪,让大家活在恐惧中。

政治立场不坚定,后果就如檀道济

阅摘要刘裕对儿子说:徐羡之、傅亮是老爹多年的心腹,你放心用;檀道济这人能打仗,但没什么大的志向,你也放心用;谢晦嘛,这人聪敏有机谋,以后要是出事儿,肯定也是出在他身上,你赶紧培养自己的门阀士族的代言人,然后把他放到外边去做一个刺史,别让他在朝中搅事儿。一切安排得似乎都很妥当,刘裕安祥地闭上了眼。然后,考验人性的故事,才真正开始。(檀道济像) 奥卡姆剃历史2023-08-06 15:00:410000

奥卡姆剃历史2023-08-06 15:00:410000中国十大水库容量排名

01三峡水库自然和人文景观:三峡水库是中国面积最大、库容最大的水库,总库容393亿立方米,防洪库容221.5亿立方米,总面积1084平方公里,是三峡水电站建成后蓄水形成的人工湖泊。水库中三峡大坝,是世界上规模最大的混凝土重力坝,也是当今世界最大的水力发电工程。该大坝总长3035米,坝顶高程185米。 梦沉古道2023-08-07 14:15:000001

梦沉古道2023-08-07 14:15:000001祖坟旁长出石榴树,四个儿女接连暴毙,和尚:还没结束

本篇包含虚构创作,内容为版权方所有。明朝洪武年间,南阳府有一个名叫段灵峰的富商。段灵峰农户出身,自幼家境贫寒,十六岁时娶了同村的村花仲午妍为妻,婚后不久便外出闯荡,攒下了不少家财,成了当地首屈一指的富商。段灵峰外出期间,仲午妍将家事料理得井井有条,细心照料公爹,日夜期盼丈夫能早日归来。紫网2023-10-14 17:55:120000《资治通鉴》397:向颜含老先生学习,自有性命,无劳蓍龟

花言大帅2023-07-29 09:47:070000

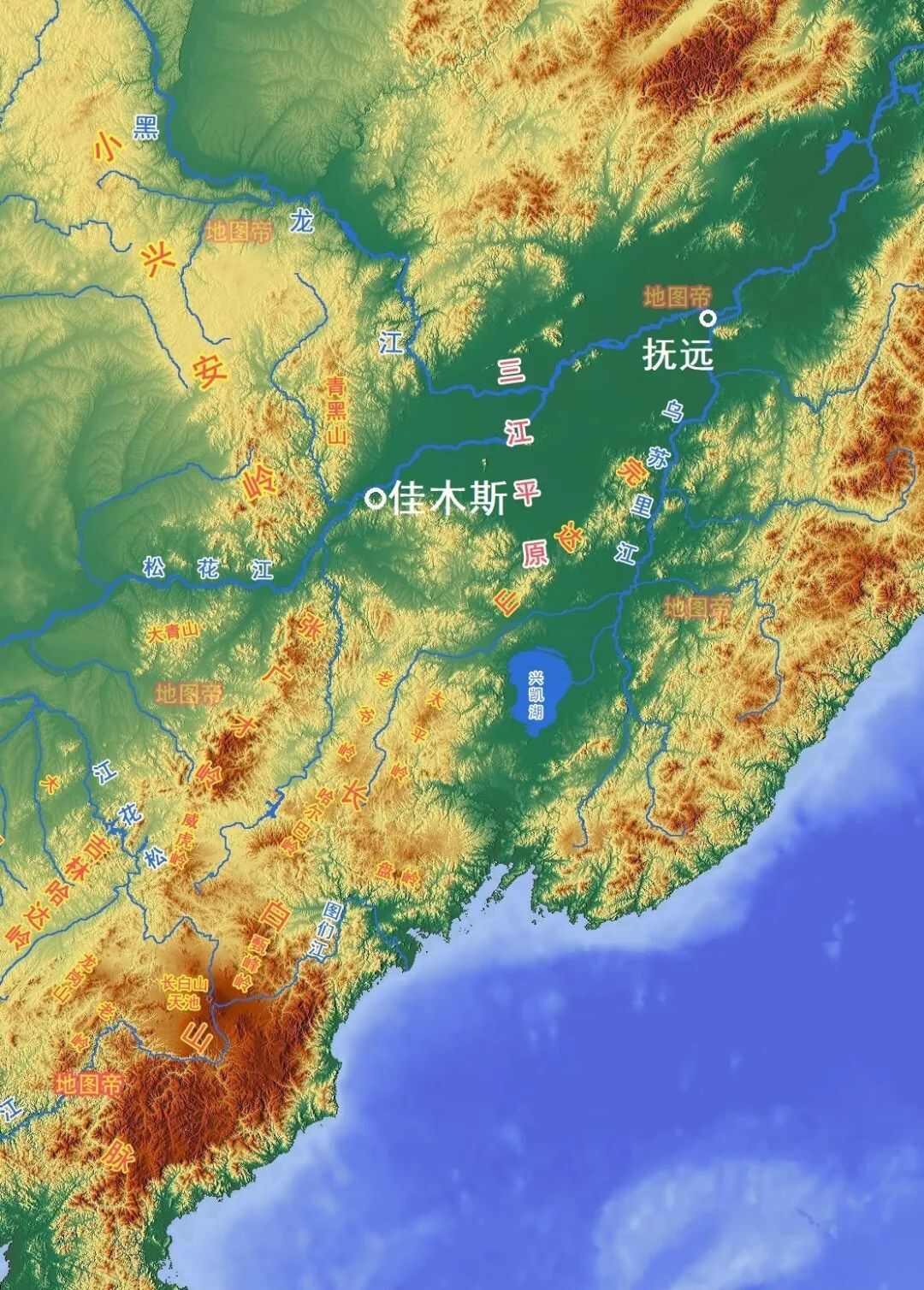

花言大帅2023-07-29 09:47:070000黑龙江佳木斯在哪?北方有佳木,鸾鸟栖于斯

北方有佳木,鸾鸟栖于斯。佳木斯市位于黑龙江省东北部,北隔黑龙江(河)与俄罗斯犹太自治州相望,东隔乌苏里江与俄罗斯哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区相望,市中心所在的区称“郊区”,纬度是北纬46°48′00″。中国幅员辽阔,南北两端最大距离约5500千米,东西两端最大距离约5200千米。佳木斯市是我国最东端的城市,是我国陆地最早迎接太阳升起的地方,中国“四极”中的“东极”。 地图帝2024-02-18 16:08:190001

地图帝2024-02-18 16:08:190001