说说伊通满族自治县的来历

紫网2023-10-13 16:31:530阅

县因伊通河得名。伊通的满语意为“半翅鸟”。

伊通历史悠久,远在新石器时代就有人类足迹。明初属奴尔干都司东河卫、马忽山卫,明末境内大部为海西女真叶赫部。叶赫部原住在松花江北岸塔里木卫,16世纪初,南迁到叶赫河沿岸,以河为名,称叶赫部,又号称叶赫国。伊通境内的大孤山、小孤山等地当时均为叶赫国的屯兵营垒。1613年(明万历四十一年),努尔哈赤征叶赫部,此后在伊通境内多次征战,努尔哈赤攻取了乌苏、赫尔苏(今四平市二龙山水库)及境内其它城寨19处。所到之处,城郭、房屋均被破坏、烧毁。1620年(明万历四十八年),努尔哈赤消灭了叶赫部,使伊通地域成为后金辖境。1670年(清康熙九年),清政府在吉林省境内修筑“新边”,在伊通设伊通边门、赫尔苏边门、布尔图库边门、威远堡边门四个边门,同时还设了四台子、五台子、景家台等边台。1681年(清康熙二十年),兴修“大御道”(驿道),设霍罗站(今辽宁省莲花街)、叶赫站(今梨树叶赫乡)、赫尔苏站(今二龙水库内)、阿勒坦额墨站(今大孤山镇)、乌苏站(今伊通镇)、伊巴丹站(今伊丹)。这些边门、边台、驿站形成了伊通县境内的主要聚落,驿道对伊通的经济发展起了很大作用,渐渐使伊通成为伊通河、东辽河、叶赫河流域的经济中心。康熙年间设置乌苏驿站使伊通镇早期聚落得到了发展。1728年(清雍正六年),从吉林、开原拨出镶黄、正黄二旗,屯居伊通,设二旗公署。衙署设在伊通河畔的乌苏站,隶属于永吉厅。二旗公署负责掌管二旗户籍及军政、民政。1814年(清嘉庆十九年),设伊通河分防巡检,属吉林厅。伊通河分防巡检的署衙设在乌苏站,将乌苏站更名为“伊通河”,后又改称“伊通街”。可见今伊通镇亦因伊通河而得名。此后,在伊通边门外的蒙地内添设了长春厅,特别是吉林西围场弛禁,使伊通地域人口逐渐增多了。1882年(清光绪八年),撤销伊通河分防巡检,.改设伊通州,隶属吉林府,州署设在伊通街。同时在伊通东南磨盘山添设分防巡检,隶属伊通州。1888年(清光绪十四年),在伊通街修筑城墙,城呈正方形,四面各135丈,周长540丈,墙高2丈,以石为基,用砖砌垛口,周围挖护城河,河深2丈,宽3丈。有东、西、南、北四座门楼,四门之外各修桥梁。1902年(清光绪二十八年),撤磨盘山分防巡检,从伊通州划出,设磐石县。1909年(清宣统元年),改伊通州为伊通直隶州,下设赫尔苏分州。1913年(民国二年),改置伊通县。1923年(民国十二年),在县衙外空地上筑起大小炮台数座。1925年(民国十四年)秋,扩建城墙,仍以土筑,全城周长扩至2200丈,呈椭圆形。此后伊通城由于战事频繁,历经沧桑。后来将西城壕废弃,缩至老西门,同时堵塞东南门、西南门。1932年以后城墙渐渐废弃。1941年伪满政府将伊通县与双阳县合并,称通阳县。1945年光复以后成立民主政权,1946年撤销通阳县,恢复伊通县和双阳县建制。1988年改置伊通满族自治县。

伊通满族自治县自然风光优美秀丽,民俗风情绚丽多姿、山清水秀、人杰地灵,旅游资源丰富独特、神奇秀丽、美韵天成,人文景观和自然景观交相辉映、特色鲜明、天趣横生,旅游景点星罗棋布、处处充满了山之神韵、水之灵秀。旅游业已被列为县委、县政府的工作目标,已形成5个旅游区,以伊通镇为中心的东部旅游区,以大孤山为中心的西部旅游区,以营城子镇为中心的南部旅游区,以新兴乡为中心的北部旅游区。自然景观美丽,1992年被列为国家级自然保护区,主要保护对象是基性玄武岩“侵出式”这一独特的火山机制,奇特火山景观和特殊火山地质现象,这一独特的火山成因机制,国内外罕见,被专家称为“伊通型”火山机制,具有极高的科普考察、探险猎奇、旅游观光价值。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

2024年是“九人分三饼,️七屠共八猪”啥意思?明年年景有何预兆

距离2024年的脚步越来越近,对于老百姓来说,最关心的问题莫过于年景以收成如何,其实现在还好,不仅有天气预报,而且科技发达,农业水平也在不断提高,而以前那个年代,条件简陋,物质匮乏,所以老一辈通过平日的经验积累,总结出许多有关预测年景的农谚俗语以及书籍。明年年景如何?古书《灶马头》中就有相关预测。 肥仔农经2024-02-14 12:05:320000

肥仔农经2024-02-14 12:05:320000这个火出圈的“滩羊之乡”,到底还藏着多少传奇?

冬日里,一锅锅热腾腾的羊肉被端上国人的餐桌,这是抵御寒冷的食补良方,更是香浓味美的味蕾享受。而众多好羊肉中,盐池滩羊堪称“顶上明珠”,天南地北的吃货在满足口腹之欲的同时,也不免对这个地名充满好奇——捧出了这样极品羊肉的“盐池”,究竟在哪里?冬日苦长,来一盘热气腾腾的羊肉吧。摄影/吴学文 地道风物2024-03-04 12:12:420000

地道风物2024-03-04 12:12:420000拜佛烧香的时候,为什么要点三根香,传统文化可别不知道

艺述史官方原创寄托着无数人对美好生活的向往自古以来,中国人逢年过节,都喜欢前往寺庙、道观烧香叩拜,以祈求自己和家人能得到神明的护佑。但是的不知道大家有没有发现一个现象,不管在家烧香、还是寺庙烧头香,上香的时候都是点三根香。1 新用户6516h3hB2024-02-15 09:13:540000

新用户6516h3hB2024-02-15 09:13:540000古人10句箴言,读懂受益终生!

今天挑选10句《格言联璧》中的名言,与大家一起学习古人的处世智慧。一、以恕己之心恕人,则全交点评:我们往往都有这个毛病,自己犯错了,很容易找到各种借口、理由来宽恕自己,但要是看到别人犯错了,就觉得不可宽恕。如果我们能够以宽恕自己的心,去宽恕别人,就能保全友谊了。二、以责人之心责己,则寡过 一声佛号一声心2023-07-30 11:35:330000

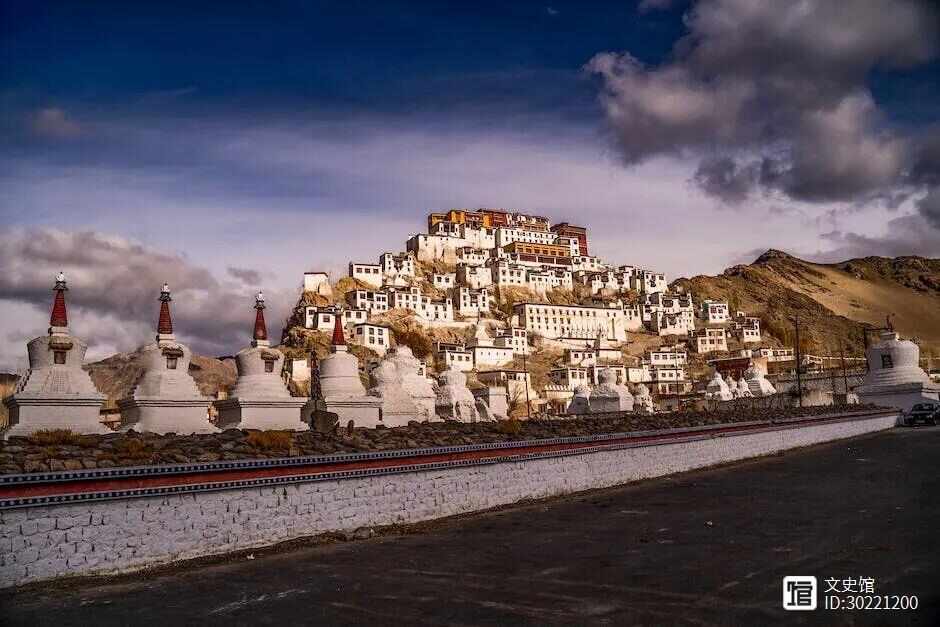

一声佛号一声心2023-07-30 11:35:330000俗语:“男不入川,女不入藏,老不入广”,是什么意思?有道理吗?

民间有着这样一句俗语:"男不入川、女不入藏、老不入广",从字面意思看就是“男人不要去四川、女人不要去西藏、老人不要去广东”,但这些地方每年都有不少游客去旅行,为什么民间会流传这样一句俗语呢?其实这句话中的“入”指的是“移居”,并不是旅行或者短住。男不入川“男不入川”是指男人尽量不要选择移居四川。四川作为中国一个著名的省份,因其独特的地理环境,生活节奏较慢,人们追求舒适安逸的生活。 文史馆2024-02-05 16:17:550000

文史馆2024-02-05 16:17:550000