神话新说之鲧死的真冤

五帝时期,虽然号称万国林立,但那时候的国,不过一个小小的部落或者部落联盟,人们聚族而居,控制的地盘犹如现在的村镇,大约数里或者数十里方圆,能有百里之广的,号之为“百里诸侯”,就已经是大国了。

而这样的大国,当时最有名并且对后世影响极为深远的,大致以下三个,即:先夏族、先商族以及先周族。

鲧无疑是先夏族的首领,当时叫有崇氏,大禹之后,人们改称为夏后氏,是个崇拜昴宿,并以昴宿为图腾的氏族。《国语·鲁语》中曾说“夏后氏禘黄帝,而祖颛顼”,《尚书》也说“禹代鲧为崇伯”。

意思就是说,有崇氏祭祀黄帝,认为自己是颛顼的后裔,而且鲧担任有崇氏部族首领的时候,还被尧帝册封为崇伯,古语“伯”,有地方长官的含义,崇伯字面上的意思是,崇山地区的地方长官,实际上,等于尧帝把这块地方赏给他们,作为他们氏族世袭的领地。

远古时期的崇山,就是现在的中岳嵩山。

五帝时期,统治中心集中在古中原,也就是包括河南、山西、陕西、山东各一部在内的黄河中下游地区,当时没有具体的行政区划,所以便以崇山为中心,以山东泰山、陕西华山、山西恒山、湖南衡山为标的物,将天下笼统的分为四方,并设四岳帮助管理,从这个层面上看,崇山地区,当时核心中的核心,类似于后世的直辖市,鲧能得到这样的地方,已经足以证明,有崇氏,也就是先夏族,又有背景,又有势力,从鲧这一代开始,已经成为天下屈指可数的大族。

而这份势力是从哪里来的呢?除了先祖的荣耀,恐怕还与鲧借治水之功赢得声望,并发展壮大这一因素脱不了干系,因为他是担任过水官的。

当年共工因为治水有功,人也随之变得傲慢,非要与颛顼争帝,不成之后恼羞成怒,利用担任水官的职务之便,决堤放水,将中原重新变成泽国,因此成为四罪之一,被颛顼帝杀掉。

共工之后,责任重大的水官一职由谁来担任呢?也许之后还选择了几个人,但都不太理想,就这样一直到了尧帝时期,水患愈加严重,选谁当水官带领大家治水,更成了迫在眉睫,必须解决的问题。

为了这件事,尧帝特地召集四岳会议商议,想听一听地方上的意见,起初,大臣讙兜还是推荐共工氏,因为共工虽然有罪,但他治水的成绩大家是有目共睹的,但尧帝呢,一听这个名字就大为头疼,连忙摇头表示不可,四岳想了想,没有办法,便推荐有崇氏首领鲧。

为什么推荐鲧呢?鲧所带领的有崇氏,活动区域主要集中在黄河南岸,洪水泛滥时期,他们还生活的比较安稳,足以证明,这个部族有一定的治水经验,大约这也是属于矬子里面拔将军吧。

但尧帝一听,那是大摇其头,这人听说过,不就是筑了座城,把本氏族保护在里面吗?而且到现在还“称遂共工之过”,认为共工没毛病,足以表明,他有个最大的缺点“负命毁族”,不听话,不遵守族规,做人很自负,用他当水官合适吗?

四岳一听就乐了,这也不行,那也不行,有能耐自己上啊!于是纷纷表示“等之未有贤于鲧者”,试一试吧,没有比他更合适的人了。没有办法,尧帝只好把鲧传来,好好勉励一番后,任命他做了水官,负责治水去了。

鲧治水,神话传说里说他从天帝处盗来可以无限生长的息壤,然后将洪水堵住,说的虽然过于轻松,但鲧还是沿用共工的方法,用“堵”也就是“壅防”来治水是毫无疑问的,而且对这个“壅防”还有自己的创新和发展,简单点说,主要有以下两项:

一:改进壅防方法

其实息石、息壤,共工治水的时候已经在用,当然,这里的息石、息壤并不是什么天帝的宝物,古语,“息”有停止的意思,息石、息壤指的是用石头、土块堵住洪水的方法,形象点说,就是简单的堤坝,共工时由于条件限制,并没有考虑息石、息壤在洪水中的加固问题,但鲧呢,就很聪明,创造性的制作了竹笼和木笼,将土块、石块装进去投入水中,达到了将河水分流的目的,这个做法一直到后世还被治水专家引用,李冰父子造都江堰分洪,采用的就是这个原理;

二:大胆的将青铜器用于治水。

远古时期,人们劳作,用的多是石刀、石斧、木制耒耜或蚌壳制作的工具,虽然取材简单,但生产效率极为低下,因为治水是关系国计民生的大事,为了提高效率,鲧大胆的将铜器用于治水,比如竹笼、木笼,水中也很容易被冲毁,如果加上铜钉、铜铆,牢固性必然大为增强。

这样一来,看起来是好事,但为什么说他大胆呢?因为在这里面,鲧就犯了一个天大的忌讳,什么忌讳?

当时铜器还不普遍,在人们的认识中,还是一种非常珍贵的神器,属于战略资源,只有帝才有资格使用,并且只能用于征战和祭祀,只能用以铸造战争中所用的兵器或者祭祀时使用的礼器,因为“国之大事,在祀与戎”,可这时候呢,鲧未经请示,私自将之用于治水,导致的结果是“鲧湮洪水,汨陈其五行,帝乃震怒”。

五行各有所属,各有各的使用原则,这是帝王认可的规矩,如今鲧竟敢混乱五行,搅乱了这种规矩,于是,鲧与尧帝的矛盾,就这样产生了,当然,尧帝还能忍。

总之呢,鲧治水用了九年,虽然古籍中的“九”并不一定是实指,但他治水多年一定是真的,而且还颇有成绩,不然也当不了崇伯。

按说都当上了伯,可以理直气壮地拥有崇山地区,这份地位,应该满意了吧?但鲧就是不,他有更高的要求。

找到尧帝,很直接的说:“得天之道者为帝,得地之道者为三公,今我得地之道,而不以我为三公。”我功劳这么大,怎么还只当个小小的水官,最起码,应该当一个仅在你之下的三公吧?

鲧想一人之下万人之上,什么意思?这已经公开表示,他希望当辅政,以便于尧帝暮年,能顺理成章的将帝位禅让给他。按说以鲧的功劳,这事儿好好说还有个商量,可如今这么直接,尧帝自然很生气:“欲以为乱”。

胆子这么大,想造反吗,鲧呢?尧帝已经发了火,而且说出那么严重的话,他赶紧低头服软,承认错误了?没有,屈原什么人?大大的犟种,就连这种人都夸鲧“婞直”,你比我还犟,果然,尧帝发火后,鲧居然一甩袖子走了,直接把尧帝晾在那儿,让他自己想想,错在哪儿了。

鲧甩袖子走了以后,尧帝想啊想,想啊想,也许刚才气头上说话方式不对,那叫过来大家谈谈,把矛盾挑开,都有个台阶下不就完了,尧帝已经服了软,鲧呢?

就不理你这茬,径直离开王城,撂挑子回家了,明确表示不想接受尧帝的管制,看你怎么下台。鲧召之不来,尧帝也有个泥脾气,你婞直,我也不是好惹的,不就是不想见我吗,不见就不见呗,谁怕谁啊。尧帝不理他了,鲧就这么逛啊逛,逛啊逛,直到听说王城出了一件大事,他就再也坐不住了。什么大事?

尧荐舜于天,将舜推荐给上天,并且将自己的两个女儿嫁给了舜,已经足以表明,尧将舜定为自己的继承人。

消息传出,鲧暴脾气一下上来了,我,黄帝后裔,堂堂崇伯,有崇氏的首领,又有治水大功,怎么着继承帝位的也该是我,可你,为什么选择舜,一个老百姓的儿子,要出身没出身,要地位没地位,要功劳没功劳,他哪点比我强,不行,必须争个理去。

主意拿定,这回不用尧帝召之,自己主动跑到王城,指着尧帝的鼻子就骂开了:“不祥者,孰以天下而传于匹夫乎”。

祸害,你为什么要把天下传给一个平头百姓。事情到了这个份儿上,尧帝对鲧彻底失望了,以前压制的种种矛盾爆发开来,觉得这人再有本事也不能用,于是“尧不听”,以至于“绩用弗成”,尧帝没有听鲧的话,还以治水九年,依然没有成功的罪过,将鲧抓起来流放到羽山。

羽山在如今江苏与山东的交界处——连云港,当年是东夷的地盘,大概相当于流放到后世的烟瘴之地,鲧最终在羽山去世,成为四罪之一,带来的后果,就要由年幼的大禹来承担了。

好好爱自己的5个方式

卓别林在《当我真正开始爱自己》中所写:“爱别人很容易,爱自己却很难。当你开始真正的爱自己,才会知道,什么是真正的人生。”学会真正爱自己,才是人生必修的功课,先爱自己才能懂得爱人,人民日报推荐,爱自己的5个方式分享给你。紫网2023-10-15 16:45:180000中信书单|16本书,看清趋势,应对时代的惊涛骇浪

“不确定”“突发”“不稳定”......可以明确的是,时代的主题已经由“发展”,增加了“安全”这一重要维度,“行稳致远”已经不只是大国主题,普通人如果无视高层的擘画,仅仅当做口号对待的话,很容易被时代的海浪击晕拍蒙。应对不确定性,唯有读书、学习是最确定性的内功心法。今天的知识清单,帮你夯实内力,铸牢基本功,应对时代的惊涛骇浪。在商业世界无形骇浪中的博弈之道《芒格之道》 blackhappy2023-07-31 09:44:540000

blackhappy2023-07-31 09:44:540000书单 | 欧洲四大名著,你读过哪一本?

我们都知道中国有四大名著,那你知道欧洲也有四大名著吗?这四部书分别是《荷马史诗》、《神曲》、《浮士德》和《哈姆雷特》,你读过哪一本呢?在你眼里,欧洲四大名著和中国四大名著比起来,你更喜欢读哪一个?其实论影响力和历史地位,它们与中国四大名著不相上下,其影响力早已超越了文学的范畴,深深地影响了西方的哲学、艺术、政治等各个领域。第一本:《荷马史诗》 韦海生2023-07-30 13:47:310000

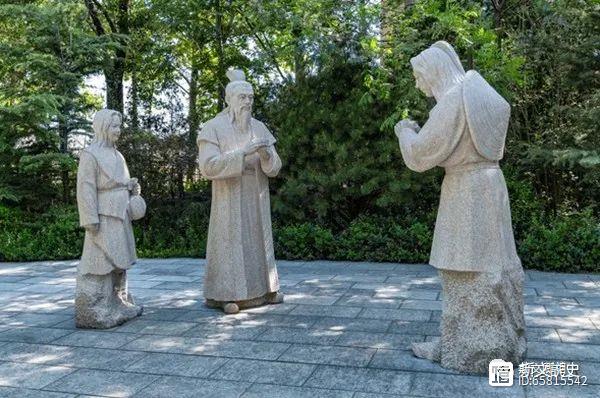

韦海生2023-07-30 13:47:310000庄子启示录026:孔子到底达没达到逍遥自在的境界

导读明明被大家认为是圣人的境界,孔子为什么说是无稽之谈?庄子借长梧子的嘴,又说出怎样的圣人境界?为什么说孔子表面上混的很糟,不自在也不逍遥,而实际上是“心无挂碍,无有恐怖”的大菩萨境界?他为什么能做到天天有事烦,事事不烦心?怎样才是真正的自在?紫网2023-10-14 11:11:380000他因一本溜须拍马的著作,被雍正下令处死,头颅悬挂闹市十年

在人情社会,情商高的人总是能更好地融入人群。有人说,善于溜须拍马也是情商高的体现。在清朝就有这么一号人物,他恃才傲物,自以为有惊天之才,因此性格孤傲,目中无人。可是,他偏偏对一个人佩服得五体投地。谁曾想,正是因为他投靠错了主人,最终落得被斩杀的下场不说,头颅还被挂在闹市,经历了十载风霜。 雪忆柔2023-07-28 11:31:530000

雪忆柔2023-07-28 11:31:530000