《红楼梦》:晴雯凭什么力压袭人?

作者:不贰过

在书中,明确了金陵十二钗的副册之首是晴雯,而袭人无论是第二,还是第十二,都被晴雯力压一头。

在生活中,袭人事事努力,晴雯脾气暴躁,身为主子的贾宝玉还是偏爱晴雯。

袭人究竟和晴雯相比,差了什么?

差的就是她们对于贾宝玉的付出,是有情,还是有意。

袭人对贾宝玉是有意的,因为贾宝玉是贾府的公子,所以袭人才会事事周全。

晴雯对贾宝玉是有情的,因为贾宝玉只是贾宝玉,晴雯看重的是贾宝玉这个人,而不是贾宝玉背后的身份。

或许在贾府锦绣满堂的时候,贾宝玉还无法分清这两者的区别,可是当贾宝玉经历家族巨变,体验了人间冷暖,才会后知后觉,原来脱下贾府公子这个身份,贾宝玉将一无所有。

而一无所有的贾宝玉,会被晴雯珍惜,却不会被袭人珍惜。

这才是袭人和晴雯两个人之间最大的差别。

袭人爱贾公子,晴雯爱贾宝玉。

最初的时候,袭人为了获得权利,开始事事插手,成了别人嘴里能干的代表。可是贾宝玉就喜欢不经风雨的花朵,所以在这一点上,袭人就率先出局了。

以后的袭人,在贾宝玉的心中就是一个可以依赖的人,将事情托付给她。

而晴雯从来不去争抢,只在贾宝玉身上下功夫,所以贾宝玉宠着晴雯,一直照顾着晴雯。

如果天上下雨,贾宝玉会担心晴雯没带伞,让袭人去送伞,但是贾宝玉永远不会担心袭人没伞,因为袭人是一个妥帖的人。

在贾宝玉的心中,晴雯是需要被呵护的,而袭人是可以呵护自己的。

相对贾宝玉对晴雯付出的更多,所以更加的难忘,也更加的重视。

而晴雯和袭人在相处中,也会担心,所以经常闹出一些事情,来确定贾宝玉心中的位置,所以才有了晴雯撕扇这个不合时宜的事情。

晴雯撕扇,在袭人眼里就是败家,可是晴雯这么做,就是让袭人看清自己在贾宝玉这里的地位。

晴雯的做法,不是一个丫鬟对于主子的行为,而是一个女朋友对男朋友的撒娇。

晴雯的错,是把自己的位置摆错了。

所以为了给贾宝玉补孔雀裘,晴雯带病工作,不是晴雯想要惹风头,而是晴雯对于贾宝玉的一片痴情,不想要贾宝玉因为一件衣服挂心,所以为了满足贾宝玉,晴雯用了性命做代价。

所谓痴情,从来都是在小事上。

而袭人在做什么?

袭人永远打着为贾宝玉好的旗号,做着排除异己的行为。

晴雯靠感情上位,袭人靠能力上位,让贾宝玉离开袭人就开始手足无措。而袭人确实做到了,离开了袭人,贾宝玉很多东西全都找不见。

可是贾宝玉还没等出手,贾母出手了,毕竟丫鬟总有人替代。

袭人给自己的定位,就是一个被替代的定位,袭人认为没了她,贾宝玉会不适,可是能干的人很多,从来不止袭人一个。

贾宝玉是重情之人,所以只能用情打动他,而袭人用尽了心思,唯独不肯用情,所以袭人才会在晴雯这件事上输得一败涂地。

年少的贾宝玉看不清女人,可是当经历世事后,贾宝玉会看清所有人,自然包括晴雯和袭人。

贾宝玉看清的是晴雯的情,和袭人的利。

而晴雯力压袭人,不是说晴雯的能力力压袭人,而是在对待贾宝玉这件事上,在感情的付出上,晴雯力压袭人,力压贾府的所有的丫鬟,所以才能在金陵十二钗副册居于榜首。

小编提示:如果您喜欢这篇文章,敬请转发和评论。

如何理解王阳明的“知行合一”,知行合一就是知道并且做到吗?

在直播间有同学问:王阳明的知行合一怎么理解?知行合一就是知道并且做到吗?显然不是,因为你知道的只是你愿意知道的,每个人的认知带有主观偏见和价值取向。其实,简单理解,知行合一就是根据良知行事,这里的知是良知,而不是知识或者认知,知行合一就是致良知,完全根据良知行事。良知和个人的知识和认知是有本质区别的,良知是根据事物本来如此的客观判断,是具有普遍性的。 小播读书2024-03-05 14:07:290000

小播读书2024-03-05 14:07:290000读书笔记《经典常谈》“三礼”

儒家的六经本来是“诗、书、礼、易、乐、春秋”,后来《乐经》失传,就只剩下“四书五经”了。儒家的三礼指的是《周礼》《仪礼》《礼记》。这里的“礼”可不是简单的“你礼貌吗?”而是指的社会制度、行为规范等等。《周礼》号称是周公所作,我是不太信的,年代如此久远,借“名人”的名气大有可能。但是记载古代官僚制度和相关内容大致是可信的。《周礼》分六篇,其实也对应着后世六部(吏户礼兵刑工)官职的设置:红楼梦:作为通房丫鬟的平儿,她到底爱不爱贾琏?

紫网2023-10-14 08:06:450000《2045年人工意识的涌现:大资源,大思维,大灵感》

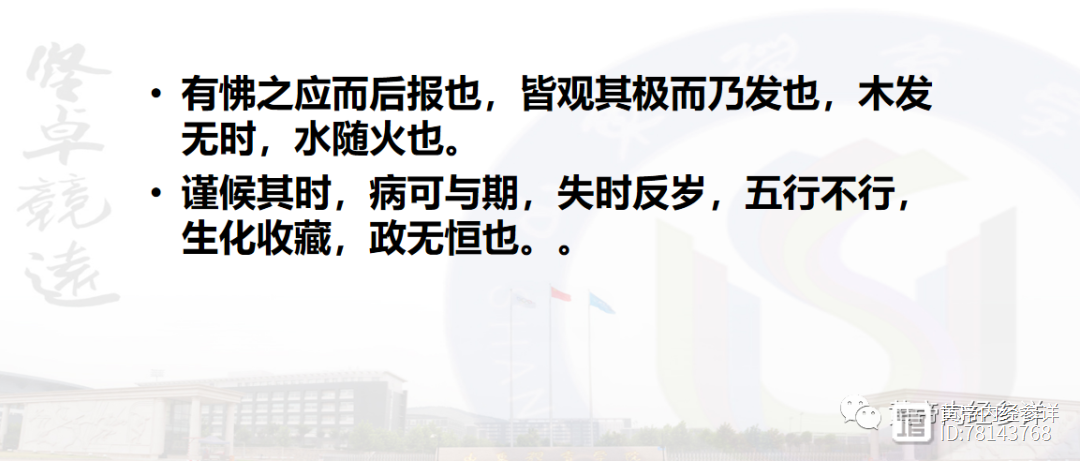

摘要:本文探讨了2045年人工意识涌现的潜力,并从资源、思维和灵感三个角度分析了其可能的发展趋势。通过深入研究现有文献和未来预测,我们发现人工意识的出现需要充分挖掘大资源、拓展大思维和激发大灵感。本文提出了相应的应对策略和发展建议,以期推动人工意识研究的进一步发展。一、引言0001δ185失时反岁:有怫之应而后报也……木发无时,水随火也。谨候其时,病可与期,失时反岁,五行不行,生化收藏,政无恒也。

五郁之发已分别参详完毕,本篇推文将继续参详岐伯对五郁之发的总结之辞。先附录原文如下:有怫之应而后报也,皆观其极而乃发也,木发无时,水随火也。谨候其时,病可与期,失时反岁,五行不行,生化收藏,政无恒也。——《黄帝内经·素问·六元正纪大论一、有怫之应而后报也紫网2023-10-14 12:35:400000