全国著名道教宫观——济渎庙

济渎庙,全称济渎北海庙,位于济源市济渎大街,始建于隋开皇二年(582年),是朝廷为祭祀“四渎”神之一的济水神所建。

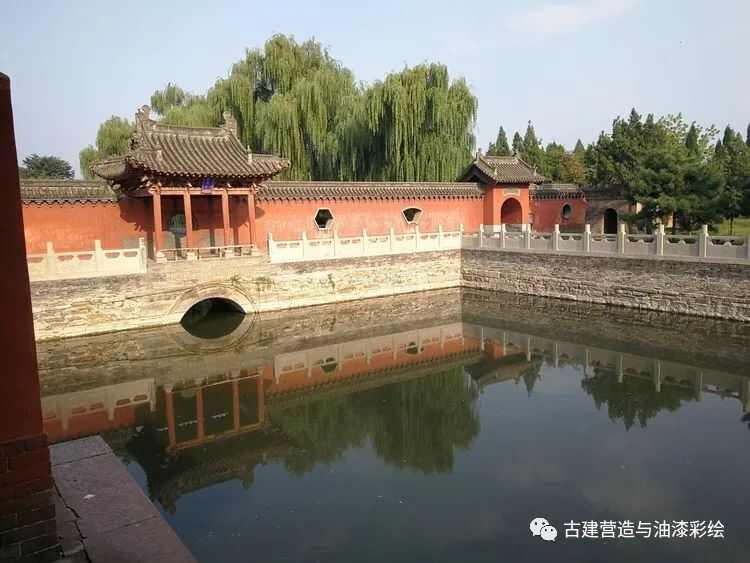

济渎庙坐北朝南,总体面积布局呈“甲”字形,又说为“龟”形,意为金龟探海;主体建筑排列在三条纵轴线上,前为济渎庙,后为北海祠,东有御香院,西有天庆宫,形成了以济渎为主、迁延北海、天人合一、四渎同祭的格局,是历代朝廷祭祀水神的地方;总面积86255平方米,现存古建筑72间,占地10万余平方米,为河南省现存规模最大的古建筑群之一。

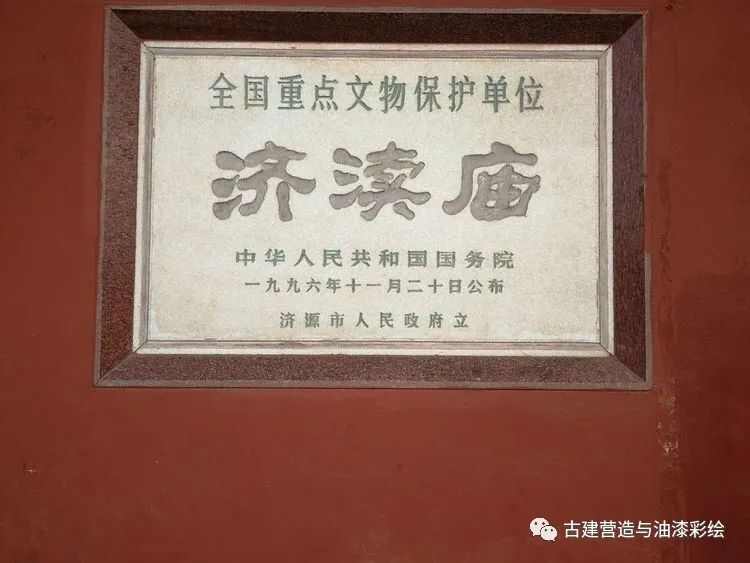

1996年,济渎庙被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位名单。

古时济水因独流入海,与长江、黄河、淮河并称“四渎”。祭祀之风,古来有之,在古代以农业为主的社会中,生产十分低下,科学很不发达,人们对一些自然现象无法解释,随意想出一些山水之神,祠兴云布雨,关系五谷收成。

因此,封神祭祀,是历代天子之礼,且程序繁、礼仪多。自汉代起,朝廷每年派遣重要官员定期致祭渐成礼仪定制。

隋开皇二年(582年)朝廷为祭祀“四渎”神之一的济渎神建庙,济水原称北渎大济之神,唐玄宗天宝三年(744年)晋封为清源公,因此又名清源祠。

唐贞元十二年(796年),鉴于北海远在大漠之北,艰于祭祀,故在济渎庙后增建北海祠,宋徽宗宣和七年(1125年),济渎神被封为清源忠护王,北海神被封为北广泽王 。

宋、元扩建,至明天顺四年(1460年)庙宇扩建到400余间,占地33万余平方米。

自隋起,历代皇帝遣使莅临,举行盛大祭典活动,唐宋时期,但凡国之大事,如战争、政权更迭、祈雨甚至皇室成员的生死都要向济水神、北海神祭告,民间的祭祀活动更是频繁有加,对祭祀活动更是推波助澜,一直延续到清代,祭祀未断,庙貌不衰。

因此,一部济渎庙兴衰史,也是中国古代水神崇拜史的缩影。济水在中国古代文明的形成和发展进程中也起着不可或缺的作用。

济水源头,滋养了中国第一个奴隶制王朝——夏朝的首都原城;济水贯黄河而自清,历曲折而如海的独特流向,凝铸了中华民族含贞自洁、威武不屈的高贵禀性;历代文人仕子对济水的歌咏之作,也成为中华文学宝库中永不凋零的奇葩。

主要景点:清源洞府门为济渎庙山门,建于明代中期,系三间四柱挑山造木牌楼,九踩重翘重昂斗栱,比例雄浑,气度非凡。该门是一座原构纯度高,造型奇特,保留古制较多的明代木构建筑,为河南省明代木牌楼之冠。

渊德门重建于明代中期,清代重修,进入此门,是济渎庙的中心祭祀区。民国二十年(1931年)至民国二十一年(1932年),此门封闭后,曾作为首届中共济源县委办公场所。

渊德大殿为济渎庙主殿,建于北宋初期,历代重修,规模宏大。据明天顺四年《图志碑》记载,渊德大殿面阔七间,进深四间,宏伟壮观。两侧各有配殿三间,东为元君殿,西为三渎殿。

渊德大殿与其后的寝宫以覆道回廊相连接,构成“工”字形布局,为宋金元时期建筑的典型做法。清康熙皇帝题写“沇济灵源”,乾隆皇帝题写“流清普惠”,悬于殿前。

惜清同治六年(1867年)该殿被捻军焚毁,基址犹存。殿上柱础覆盆表面雕刻卷草花纹,构图精美,刀法圆活。殿前东西二阶为古代礼制“东阼西阶”的遗制。

济渎寝宫建于北宋开宝六年(973年),面阔五间,进深三间,单檐歇山造,为济水神休憩之所。寝宫为河南省现存最早的木构建筑,它是济渎庙内唯一逾千年的单体木构建筑,在全国宋代木构建筑中占有重要地位。

1936年,我国著名古建专家刘敦桢考察时评价说:“此殿檐柱比较粗矮,其上再加雄巨疏朗的斗栱和坡度平缓的屋顶,无一不是宋代初期建筑的特征。在著者知道的河南省木构物中,要算它的年代为最早”。

临渊门为北海祠的山门,意为“临水之门”。建于元大德二年(1298年),面阔三间,进深四架椽,具有较高的文物价值

龙亭重修于明代,因北临济水之源——龙池而得名。面阔进深各三间,单檐歇山造。檐柱与额枋特别硕大。此亭结构极为奇特,是一座保留有较多宋、元遗构的明代建筑,具有重要的研究价值。

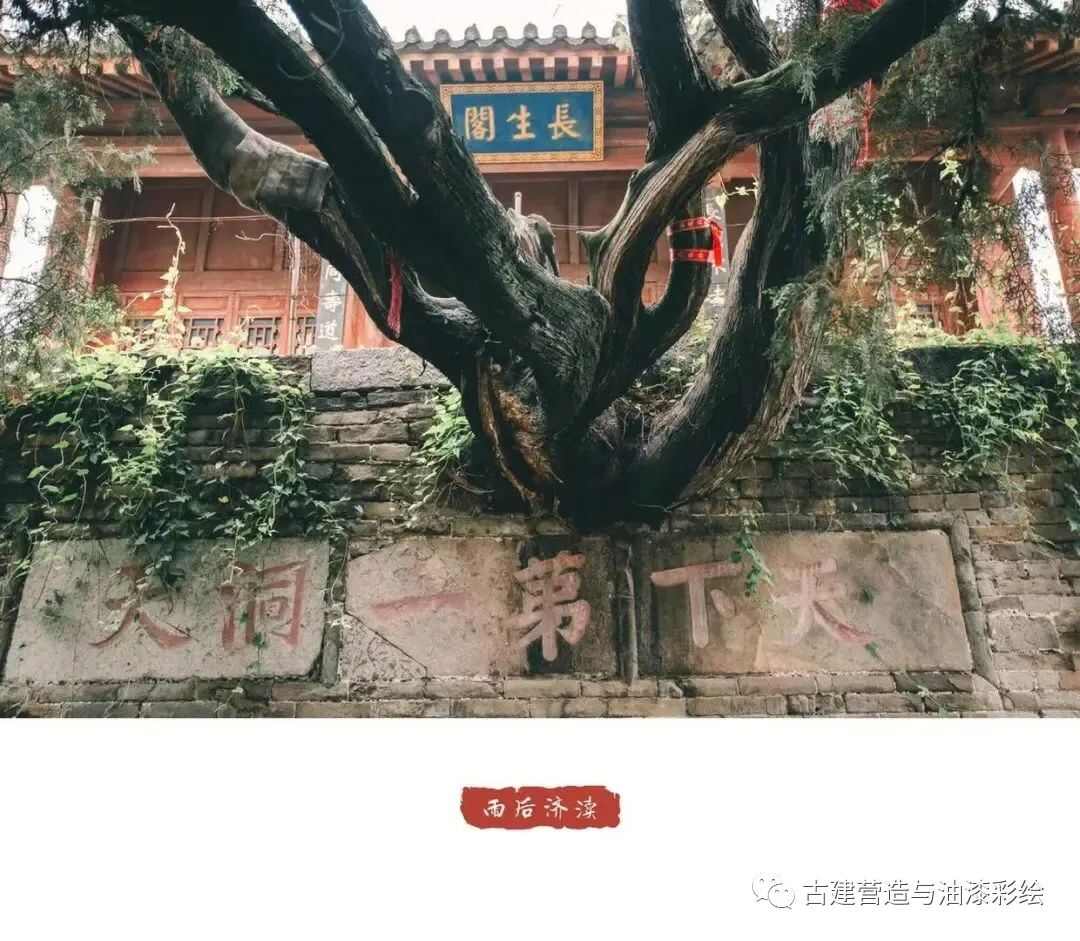

清代高台建筑,道家祈求长生不老之所。台前天然生出的古柏虬枝盘曲、横斜逸出,与藤蔓倒垂、郁郁葱葱的何首乌均寓意长寿

长生阁建于清代,是一座别具风格的砖石结构建筑,檐下砖雕精美绝伦。亭内有泉水一泓,清澈甘洌,可饮可濯,古时传说有眼疾者汲水濯之即愈,俗称“眼光池”。

玉皇殿重建于清康熙年间,面阔五间,进深三间,是一座保留有明代风格的清初建筑。檐下斗拱雕刻形态各异的龙头,精致灵巧,体现玉皇大帝在道教的尊崇之位。

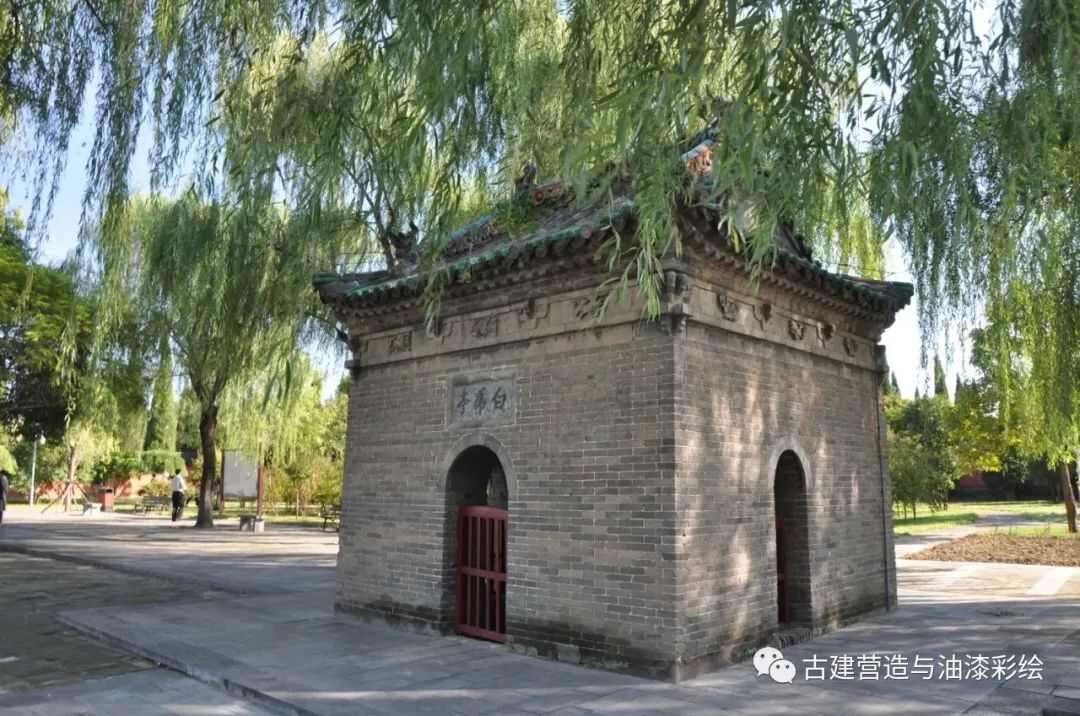

碑亭俗称无梁殿,建于明万历年间。亭内存放《邑侯史公重修济渎庙记碑》,记录了济源知县史记言率众重修济渎庙的善举,对研究济渎庙的历史具有重要价值。

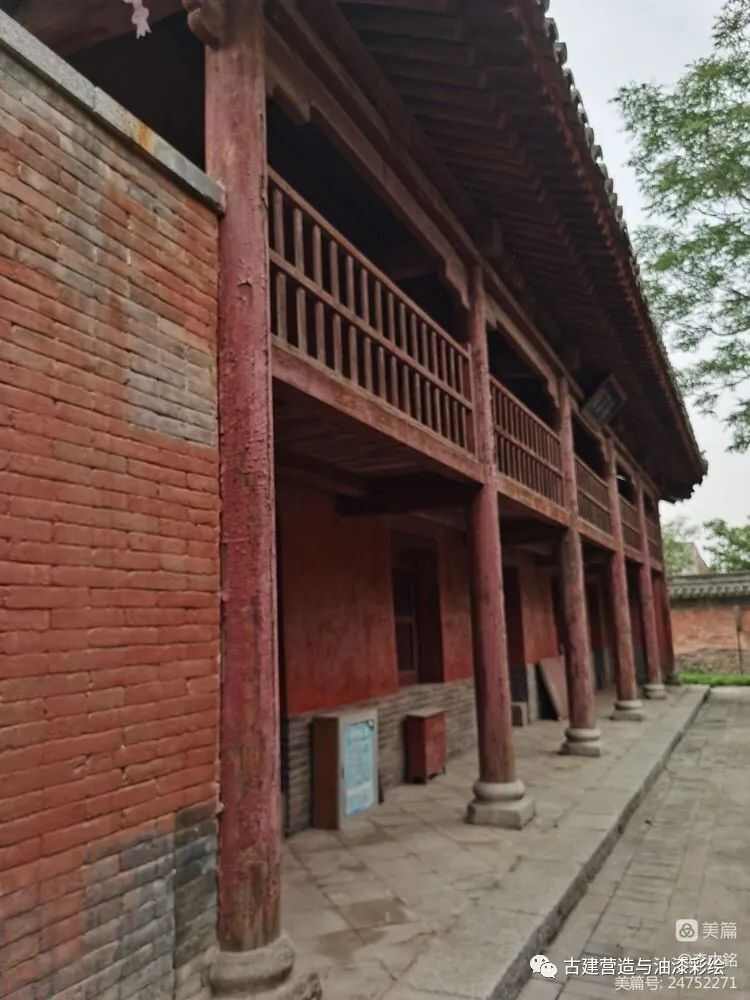

接官楼重建于清代,单檐悬山前廊式两层建筑,为历代钦差大臣及随从官员祭祀水神时临时办公、休憩和存放供品的场所。

广生殿为历代香客求神祈子之所。该殿重建于清代,后人多加修葺,是一座具有浓厚地方特色的木结构建筑。唐代围墙建于唐代,系糯米汤拌土,层层夯筑而成,距今已有千余年历史,与明中期《济渎北海庙图志碑》所示围墙走向一致,显示了唐宋之际济渎庙的庞大规模。国内遗存较少,具有较高的科研价值。

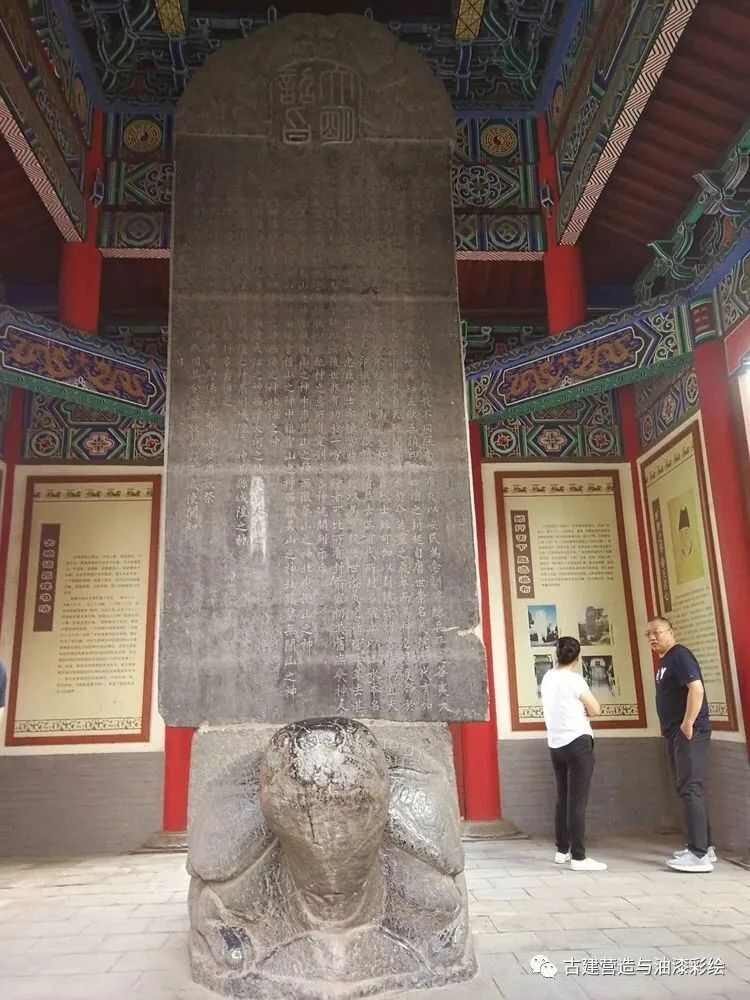

文物价值:济渎庙内现存历代碑刻40余通,记载了自唐、五代、宋、金、元、明、清直到民国1400多年的历史。这些碑刻有皇帝祭祀水神的祭文,有政府、民间修庙碑刻,有文人的游记等等。

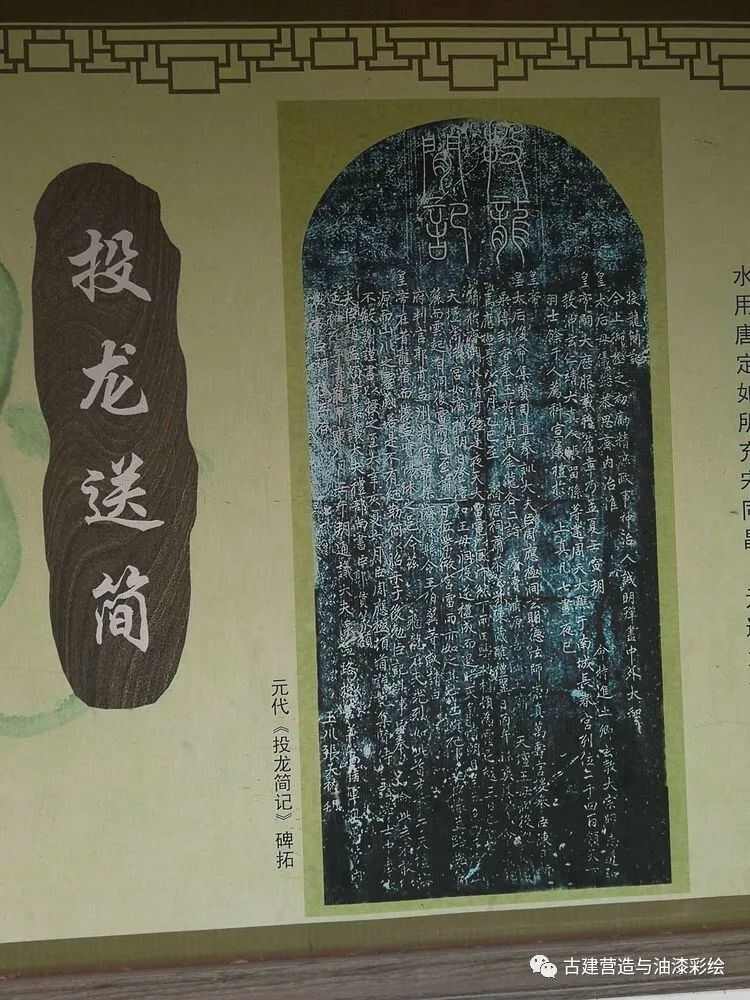

其中有唐代著名文学家达奚珣撰文、书法家薛希昌“金剪刀”隶书的《有唐济渎之记》,宋徽宗“瘦金体”书写的《灵符碑》,元代大书法家赵孟頫亲笔书写的《投龙简记》,明太祖朱元璋圣旨、御用书法家詹希元书的《大明诏旨碑》,都是非常珍贵的碑刻精品。

碑刻内容丰富,形式多样,既有反映古代祭祀制度和朝廷政事变动的内容,又有记载济渎庙历史和当地人文等内容,不少碑刻文笔优美、书体美观,具有较高的史料价值和艺术价值。

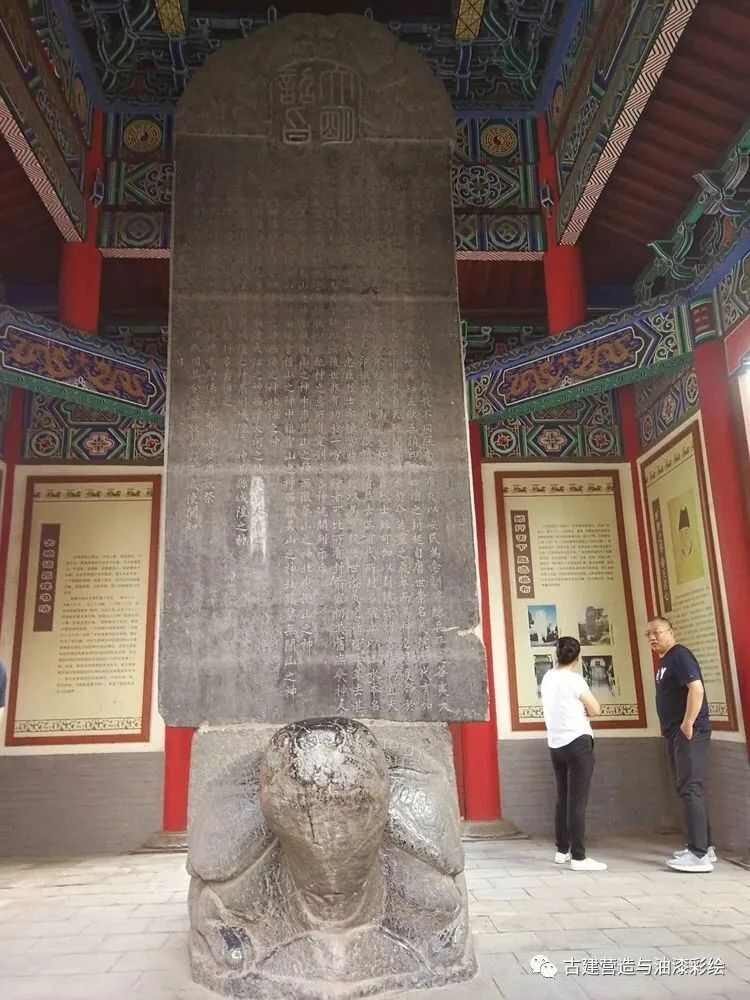

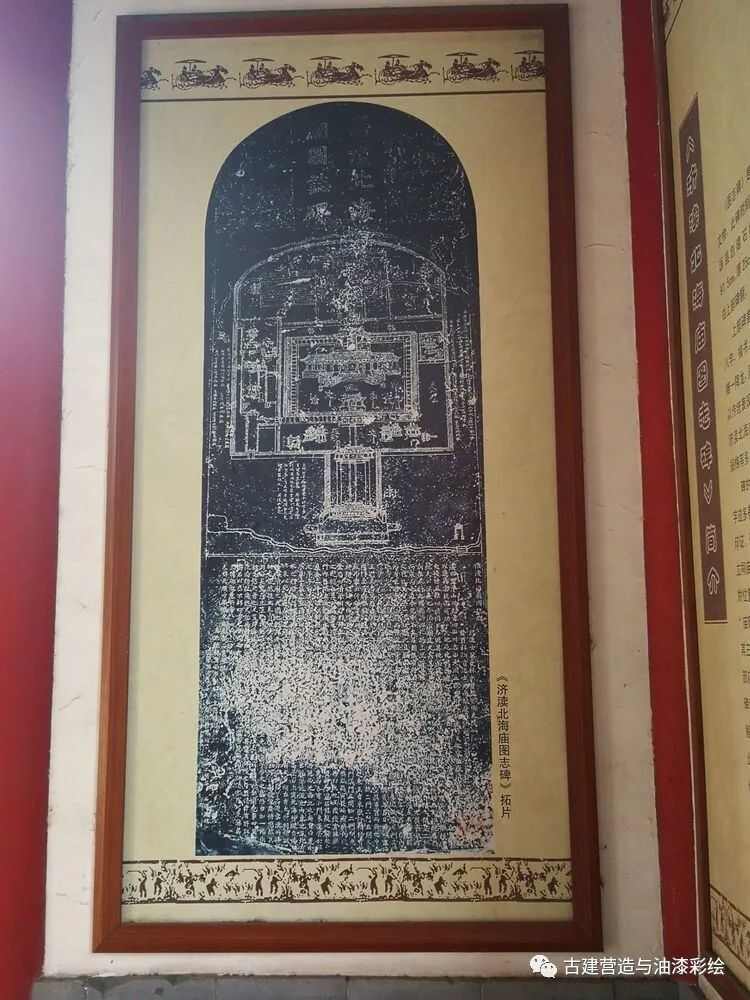

济渎北海庙图志碑:刻立于明天顺四年(1460年)。碑的内容分为上中下三部分。上部为碑额,双钩楷书“济渎北海庙图志碑”八个大字。中间部分是济渎庙的布局图,以阴刻线条勾绘出一幅规模宏伟的济渎庙建筑、古迹全图,还标注了主要殿宇的名称。图外绘济水源头水系图。

庙图两侧小字详细记载了济渎庙土地数目及分布情况,共有“官地五顷二十七亩”,即527亩庙地,规模十分宏大。下半部分是对庙图的说明文字,详细介绍了济渎庙的建筑布局情况。该碑图文并茂,反映了明代中期济渎庙的盛况,是研究济渎庙历史的重要资料,也是保护济渎庙的重要依据。

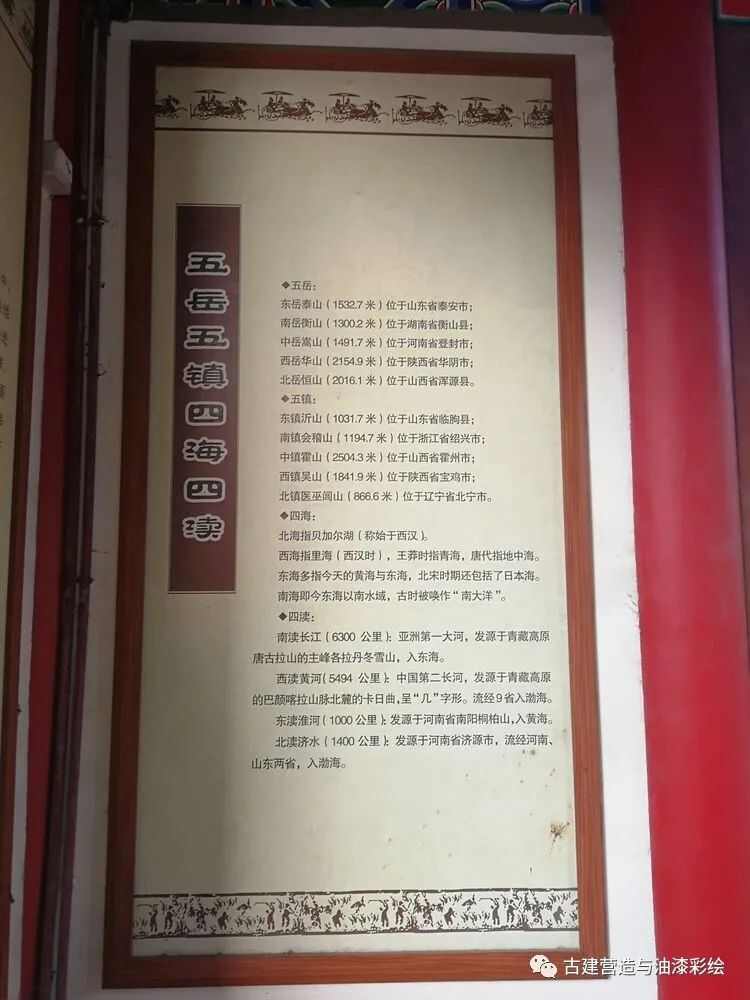

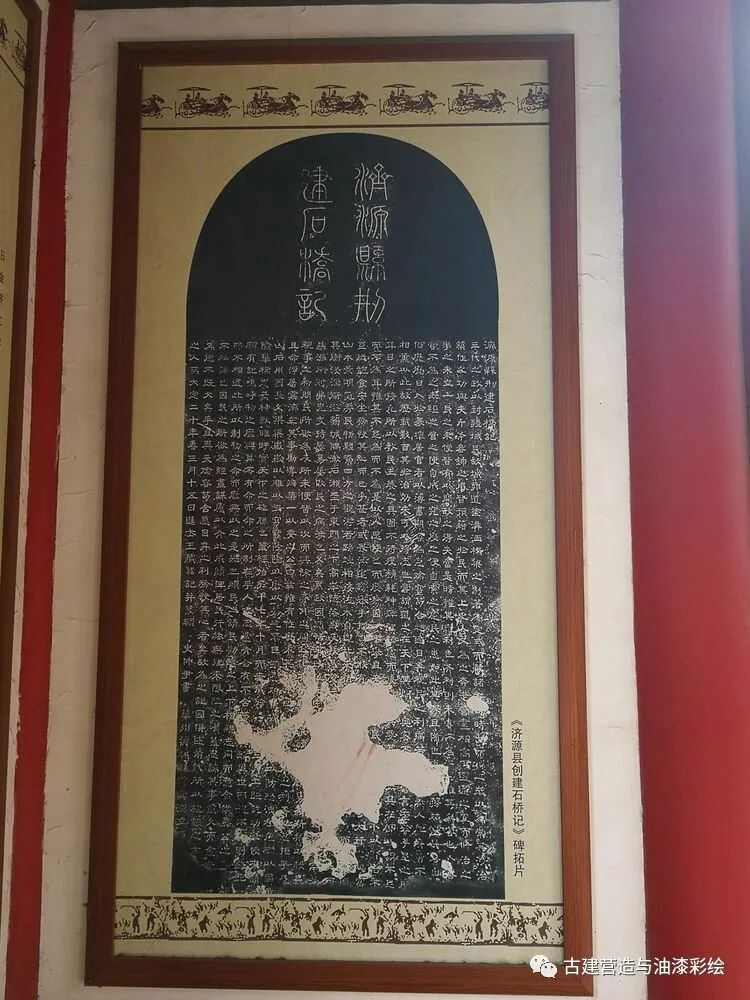

大明诏旨碑:刊刻于明洪武三年(1370年),内容为明太祖朱元璋统一中国后,为了统一五岳、五镇、四海、四渎等国家祭祀的神灵神号,特颁布的一道圣旨,勒石于庙内以告世人。

其中济水被封为“北渎大济之神”,显示了济水崇高的地位。此碑对于研究明代初年政治制度、祭祀制度及社会状况具有重要的参考价值。碑文是明初御用书法家詹希元(字孟举)亲笔书写,字体工整,笔画遒劲,气度非凡,具有很高的书法艺术价值。

投龙简记:刊刻于元延佑元年(1314年)。周应极撰文,赵孟頫书丹,郭贯篆额。碑文记述元仁宗刚刚登基,派钦差大臣周应极等人,捧黄金龙、玉符简,到济渎庙祭祀济水,到王屋山祭祀山神的过程。

济渎北海庙祭品碑:刊刻于唐贞元十三年(797年)。记载时任济源县令张洗到任后为济渎庙完善祭祀用品一事,碑阴详细开列了新置祭祀名称及数目,碑中还记载了当时祭祀济渎神的礼仪程序,为研究唐代山川祭祀制度及济渎庙历史提供了重要史料。

北宋石勾栏:位于济渎池北灵渊阁前,其盆唇、地栿之间雕有镂空“万“字纹,其上镂刻卷草、宝瓶雕饰等极其精细。该石勾栏为目前全国唯一现存的宋代《营造法式》所记的单勾栏,具有较高的文物价值。

文物遗存:灵符碑:刻于北宋政和六年(1116年)。上半部为道教符箓,其中含义至今无人能够破解。下部为道教律令文字,乃宋徽宗以瘦金体亲笔书写,具有极高的书法艺术价值。碑刻四周刊刻青龙、白虎、朱雀、玄武四神,刻画精细传神。

有唐济渎之记:刊刻于唐天宝六年(747年),达奚珣撰文,薛希昌书。碑阴为《宴济渎序》。碑文记述当时济源县令寇公陪同好友新安主簿高侯等人到济渎庙来游玩的情景,对济水的精神品德进行了歌咏,对济渎庙的美景进行了描写,文章辞藻华丽,文笔优美。此碑是薛希昌以“金剪刀”隶书体书写,古朴中透出秀丽之气,是唐隶中的精品。

御制祝文碑:立于明景泰六年(1455年)。记载当时天下大旱,民不聊生,明代宗派都察院左副都御使马谨前来济渎庙祭祀求雨之事。

御制祭文碑:立于明成化二十年(1484年)。记载当时多方发生严重旱灾,明孝宗派遣巡抚河南地方都察院右副都御史赵文博来济渎庙祭祀求雨之事。

“天下第一洞天”石刻:元代大学士许有壬书,原存王屋山,明嘉靖四十一年蔡汝楠重置于此。“天下第一洞天”即王屋山,为道教十大洞天之首,号“小有清虚之天”。

北宋玉简:“投龙简”是古代祭祀山川的最高礼仪。北宋熙宁元年(1068年),宋神宗赵顼登基之后派遣使者祭告济水神时投送。在此次祭祀活动中,专门开启了“金録道场”向神灵祈愿,并在济水源头投入金龙玉简进行祭祀。

简文有所残缺,大致如下:“大宋嗣天子”、“三七人开启同天节金録道场”、“水府投送金龙玉简,愿神愿仙,三元同存,九府水帝……奏上闻,九天谨指水府金龙驿传。熙宁元年太岁戊申四月……”。该玉简于2003年7月济渎庙抢救整修工程中被发现,现藏于济源市博物馆。

君子读书,小人打牌。

书,代表智慧;牌,代表游戏。君子坦荡荡,小人常戚戚。将君子与书一体、小人与牌结合,是因其内在有着一致的共性。我尝试理解一下。书,是人类智慧的结晶,它承载历史,传承文明,记录了先人的经验与教训。因此,书里有智慧,帮助人类更加文明;书里有钥匙,可以解决我们遇到的一切问题。君子慎独,克己奉公,利益他人。君子喜欢从书里寻求智慧和钥匙,因此,君子书不离手。 知本学社2023-08-07 13:55:500000

知本学社2023-08-07 13:55:500000为啥说,老人过寿与过生日不同?晚辈都学着点,别触了老人的霉头

为啥说,老人过寿与过生日不同?晚辈都学着点,别触了老人的霉头。在我国的国文化中,年轻人过生日和老人过寿是有所不同的,庆祝方式和讲究也有所区别。年轻人过生日一般讲究较少,更注重的是欢乐和团聚。通常会有一些生日蛋糕、礼物和庆祝活动,例如与家人朋友一起聚餐、举办派对或者外出旅行等。这是对一个人的成长和新的一年的祝福,也是表达对年轻人的关爱和祝福。 简食记2023-07-27 17:43:010000

简食记2023-07-27 17:43:010000中国风‖古建筑彩绘图案100款,传统文化,富丽堂皇

此系列为画者沈乾坤居士作品,同意发表。明清古建筑彩绘图案100款部分内容网络收集整理如有侵权联系删除 画者沈乾坤2023-07-30 13:06:110000

画者沈乾坤2023-07-30 13:06:110000俗语:“家犬半夜哭,母鸡飞上屋,祖坟旁边柳树粗”,怎么回事?

艺述史官方原创家犬半夜哭,母鸡飞上屋老百姓通过观察身边的现象总结了很多的民俗民谚主要的就是给我们一个提醒有这样一句话叫家犬半夜哭,母鸡飞上屋,祖坟旁边柳树粗这指的什么意思呢?1家犬半夜哭字面是说家犬家里的狗半夜里哭如果狗叫的话说明来了人了说明有什么事情狗怎么会哭呢?其实这里指的就是狗在呜呜地叫听起来就像在哭但是哭非常的不吉利非常的不好狗的听觉和嗅觉都很灵敏 新用户6516h3hB2024-01-31 15:06:380000

新用户6516h3hB2024-01-31 15:06:380000