孟子《鱼我所欲也》原文和译文

传播国学经典

养育华夏儿女

鱼我所欲也

【作者】孟子(一说为其弟子所记录) 【朝代】先秦

原文

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

译文

鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,我宁愿舍弃鱼而选取熊掌。生命也是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,我宁愿舍弃生命而选取道义。生命是我所喜爱的,但我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,有什么不可以使用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的方法哪会不采用呢?采用这种做法就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用这种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。是因为有比生命更想要的,有比死亡更厌恶的。并非只是贤人有这种本性,人人都有,只是贤人能够不丧失罢了。

一碗饭,一碗汤,得到它就能活下去,不得到它就会饿死。可是轻蔑地呼喝着给人吃,饥饿的行人也不愿接受;用脚踢给别人吃,乞丐也因轻视而不肯接受。高官厚禄却不辨是否合乎礼义就接受了它。这样,高官厚禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽,妻妾的侍奉和认识的穷人感激我吗?以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)却为了住宅的华丽却接受了它;以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)却为了妻妾的侍奉却接受了它;以前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了认识的穷人感激自己却接受了它。这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的本性。

王诩-【反应第二----原文和译文】

作者:潘长宏2023年4月3日王诩,别名禅,生卒年不详,又称王蝉、道号鬼谷子。春秋战国时期楚国人,祖籍朝歌(今淇县)城南。战国时期传奇人物。著名谋略家、纵横家的鼻祖,兵法集大成者,诸子百家之纵横家创始人,相传其额前四颗肉痣,成鬼宿之象。 溱湖之恋2023-07-29 15:36:410000

溱湖之恋2023-07-29 15:36:410000实践与认识的辩证运动以及规律

实践与认识的辩证运动是指实践活动和认识活动之间相互作用、相互影响的辩证关系。实践是人们主动改造世界的活动,通过实践,人们能够认识到客观事物的规律性。而认识是人们对客观事物本质、属性、规律等的理解和把握。实践是认识的来源和基础,没有实践就没有认识。通过实践,人们能够感知到客观事物的存在和变化,进而形成对客观事物的认识。同时,实践也是验证认识的标准和依据,只有通过实践检验,才能确定认识的正确与否。0000曾国藩说,社会大乱必有三种前兆:

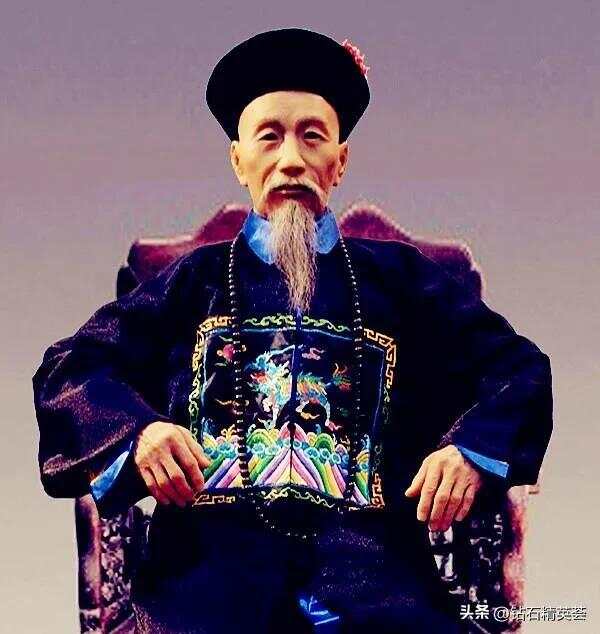

一,无论何事,均黑白不分。二,善良的人,越来越谦虚客气,无用之人,越来越猖狂胡为。三,问题到了严重的程度之后,凡事皆被合理化,一切均被默认,不痛不痒,莫名其妙地虚应一番。 荷叶36382024-02-23 08:07:060001

荷叶36382024-02-23 08:07:060001人类三大本源能力:能想、能说、能做,你知道它对于人生的意义吗

“一生二、二生三、三生万物”——《道德经》。一种能力、两种能力、三种能力……一万种能力。走路是一种能力、说话是一种能力、用筷子也是一种能力;写字是一种能力、画画是一种能力、写诗也是一种能力;骑车是一种能力、开车是一种能力、开飞机也是一种能力。人的一生可以有成千上万种能力。“圣人抱一为天下式”——《道德经》。圣人便是掌握和持有人类本源能力的人。 灵魂道2023-07-31 12:26:460000

灵魂道2023-07-31 12:26:460000庄子内篇《大宗师》——原文、注释、白话翻译和赏析 (一)

庄子内篇《大宗师》——原文、注释、白话翻译和赏析(一)【内容提要】本篇题为《大宗师》。在思想或学术上受人尊崇而可奉为师表的人,称之为宗师。大宗师则是宗师之首。本篇文中没提大宗师的称谓,却以“真人”出现。0000