朱熹先生晚年为何感慨“为学之要,只在著实操存,密切体认,自己身心上理会。切忌轻自表襮,引惹外人辨论”?

为学之要在哪里?很多人以为学只是学知识,技能,这就显然失却了为学的真谛。知识,技能,这些东西都是心之虚灵明觉处的良知澄明后的余事,学的根本应只在“学在事上存天理良知”上。学知识技能的根本并不在学知识技能表面上,而是在与知识,技能打交道的过程中,学存得本心,天理,良知,——好比读一本书,不是为了显摆虚荣而读,也不是为了利益好处而读,而是诚于中的去读,不必计较外人的眼光,无需在意读的光景,效验,只要诚于中,良知天理得到了存养,读书的光景,效验自然不会差,只要自己心体有得,那哪还有功夫去在意外人言论。知之者不如好之者,好之者不如乐之者,诚于中的学,物我两忘的学,在事中学存天理良知的学,这才是乐之者。 这种诚于中的过程,其实就是存养天理良知,尽本心本性的过程。孟夫子曰:“故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。 孔子曰:'操则存,舍则亡;出入无时,莫知其乡。’惟心之谓与?”这个存养天理良知的主宰不息,即操存的功夫至诚不息,身心上就常有理会,本心的大体就容易立起来,德润身,真性就能养好,自己就能真正做回自己的主人,为人做事以其德厚慧足,自然从容中道,无入而不自得。朱熹先生万年就悔悟道—— “年来觉得日前为学,不得要领。自做身主不起,反为文字夺却精神,不是小病。”

现在这个社会最大的一个毛病是人人争流量,想显摆,好虚名,喜欢把本来至简的道理支离成千千万万,没有止境,毫无纲目头脑,然后就凭此为己谋私利,一生的精力都用在“重虚文,轻实行”上,自己都是被蒙蔽,展转迷惑,找不到出头处的状态,还想让别人服,让别人明白,何其可笑!可悲!孟夫子对此就道:“贤者以其昭昭,使人昭昭,今以其昏昏,使人昭昭。”朱熹先生晚年对此也深有感慨—— “训导后生,若说得是,当极有可自警省处,不会减人气力。若只如此支离,漫无统纪,则虽不教后生,亦只见得展转迷惑,无出头处也。” “为学之要,只在著实操存,密切体认,自己身心上理会。切忌轻自表襮,引惹外人辨论。枉费酬应,分却向里工夫。”

《孟子》10句名言,抑扬顿挫之间,彰显浩然之气!

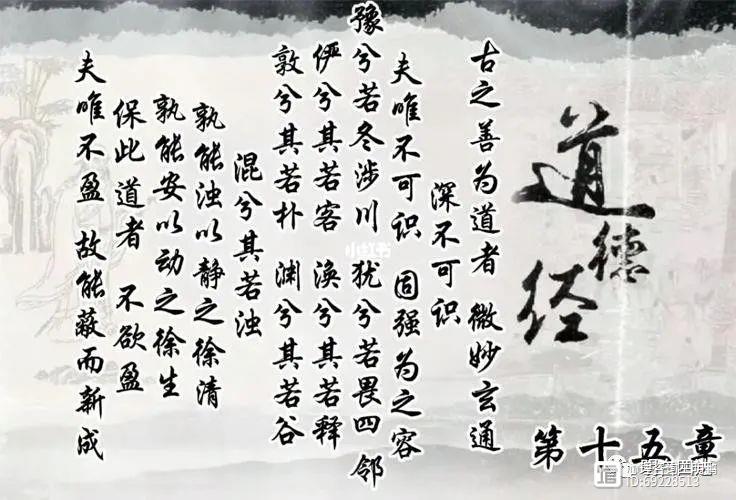

《孟子》,四书五经之一,儒家的重要经典,是记录孟子及其弟子言行的一部著作。孟子是战国时期邹国人,著名思想家、教育家、政治家,儒家学派代表人物,被后人尊称为“亚圣”。一、无为其所不为,无欲其所不欲,如此而已矣。——《孟子.尽心上》点评:最高的人生境界,就是安守本分,顺其自然,不做那些自己不该做的事情,不贪图那些自己不该要的东西。紫网2023-10-14 15:38:460000心理漫谈《道德经》第十五章:大道至简,道即不盈,动静转换,心理健康

紫网2023-10-14 11:19:1300001.你发现没,人开始炫耀自己,往往都是灾难的开始。 老子在《道德经》中写道:“光而不耀,静水流深。

1.你发现没,人开始炫耀自己,往往都是灾难的开始。.老子在《道德经》中写道:“光而不耀,静水流深。”这句话告诉我们,在任何环境下,不要事事逞强、炫耀或狂妄,人们应保持充沛内在力量的同时,也要表现出谦逊与细腻。.[蓝色心形R]2.兜住福气,潜心修行才是长久之道。在生活中我们需要学会内敛低调,珍惜内心的平静与满足。. 寻找sor7d4hgej2023-07-28 08:27:040000

寻找sor7d4hgej2023-07-28 08:27:040000《礼记》10句名言,字字珠玑,饱含古人智慧

《礼记》,又名《小戴礼记》,四书五经之一,是古代一部重要的典章制度书籍,也是儒家的经典著作之一,相传为西汉礼学家戴圣编撰,总共20卷49篇。一、礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。——《礼记.曲礼上》点评:待人接物的礼仪,最崇尚的是互相往来。如果只给别人送礼,而收不到回馈,是不合礼仪的;如果只接受别人的礼物,自己却不给人家回礼,也是不合礼仪的。 一声佛号一声心2023-07-29 15:30:300000

一声佛号一声心2023-07-29 15:30:300000