馬楠丨宋《四朝國史藝文志》鉤摭

注:本文发表于《唐研究》第二十八卷(北京大学出版社2023年),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢马楠老师授权发布!

宋《四朝國史藝文志》鉤摭

馬 楠【提 要】南宋孝宗時期所修神哲徽欽《四朝國史》之《藝文志》依據了實錄、會要等文獻中的修書、獻書、進呈、頒行記錄,即追溯四朝當有之書,性質與著錄館閣、秘省實有的《三朝志》《兩朝志》《中興志》並不相同。《宋史·藝文志》以《中興志》爲基礎,補入三朝、兩朝與四朝《國史藝文志》,根據《四朝志》著錄時段及其標誌性特徵,可將《宋志》中的《四朝志》勾稽出大半。同時可以見出《宋志》經部與史部前半工作較細緻,即以《中興志》爲藍本、其它三種《國史志》基本按作者生卒先後補入;從史部後半開始,工作逐漸粗率,編纂方法以二級目錄爲單位也存在調整,呈現出分頭並進的特徵。【關鍵詞】宋史藝文志 四朝國史藝文志

緒 論

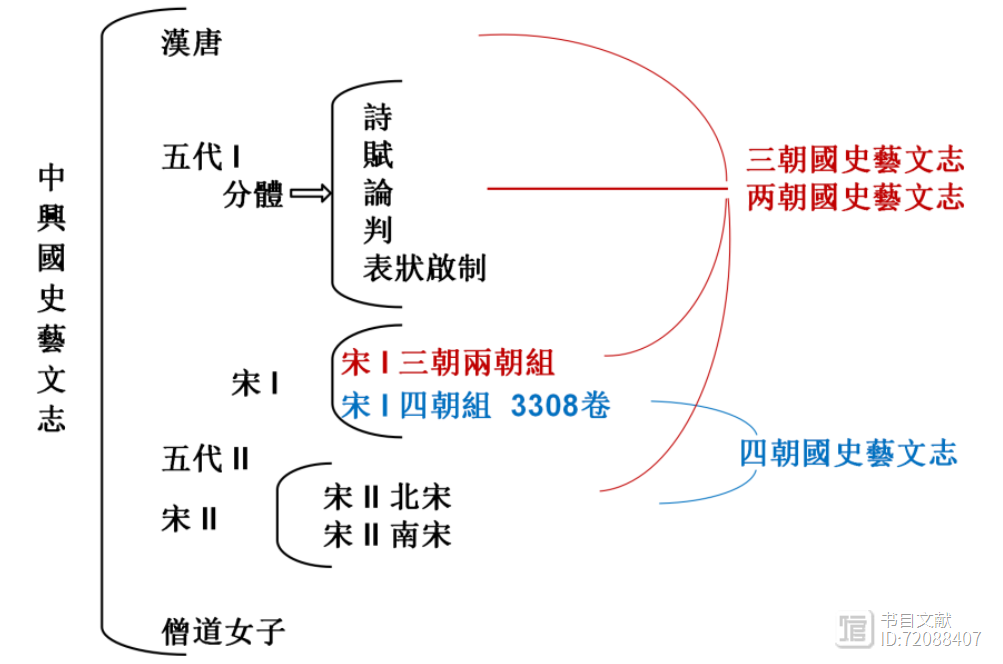

馬楠《離析<宋史藝文志>》一文通過分析《宋史·藝文志》(下文簡稱《宋志》)著錄之分類、題署、卷帙特徵,逐一辨析其《國史藝文志》(簡稱《國史志》)來源,在此基礎上討論了《宋志》的編纂過程:《宋志》著錄書近十二萬卷,是以著錄書近八萬卷的《中興國史藝文志》(簡稱《中興志》)爲藍本,在各二級目錄補入三朝、兩朝、四朝《國史藝文志》(簡稱《三朝志》、《兩朝志》、《四朝志》)。《宋史》諸志、會要,如《五行志》《禮志》《職官志》等,可在各門目之下從建隆元年依次續入,但《藝文志》則是各二級目錄下以作者時代生卒先後爲次,起先秦兩漢、終南宋嘉定,在操作上選取著錄書籍最多的《中興志》爲基礎、以其它《國史志》補入最爲合理。《中興志》著錄書78405卷,基本全部保存在《宋史藝文志》119972卷之中,約占65%;在《宋志》各二級目錄中,《中興志》大多呈現出貫穿首尾的特徵;趙士煒輯得《中興館閣書目》19042卷,《續目》680卷[1],也基本全部體現在《宋志》之中。此前研究《中興館閣書目》、《續目》,及以二者爲基礎編修的《中興志》,前輩學者往往採用輯佚的思路;而根據上述結論,我們可以採用剔除的思路,即從《宋志》中拆解、離析出《四朝志》與《三朝志》《兩朝志》內容,《中興志》便可以彰顯出來。

《離析<宋史藝文志>》也論及,《三朝志》《兩朝志》與《中興志》反映館閣、秘省實際藏書,著錄時段起先秦,訖真宗、英宗與寧宗,其中先秦至北宋前期書籍存在大量重合,許多著述北宋尚存完帙或篇卷尚多,《宋志》著錄仍與《中興志》相同,可見以《中興志》爲藍本、以其它《國史藝文志》加以補充修訂的工作並沒有很好地貫徹執行。而《四朝志》是南宋孝宗時期館臣依據實錄、會要、《長編》等文獻中修書、獻書、進呈、頒行記錄,及名臣行狀、碑傳的著述記錄編纂而成,是追溯神哲徽欽四朝當有之書,性質與著錄館閣、秘省實藏的《三朝志》《兩朝志》《中興志》並不相同。也因爲《四朝志》“溯其當有”、“空張虛簿”的性質,其所著錄集中在神哲徽欽四朝,與《中興志》著錄的南宋秘省實藏北宋後期著述也少有重合。[2]根據《四朝志》著錄25254卷書的集中時段和標誌性特徵,《四朝志》可從《宋志》中勾稽出大半,這是本文的主要工作。

一、基本型

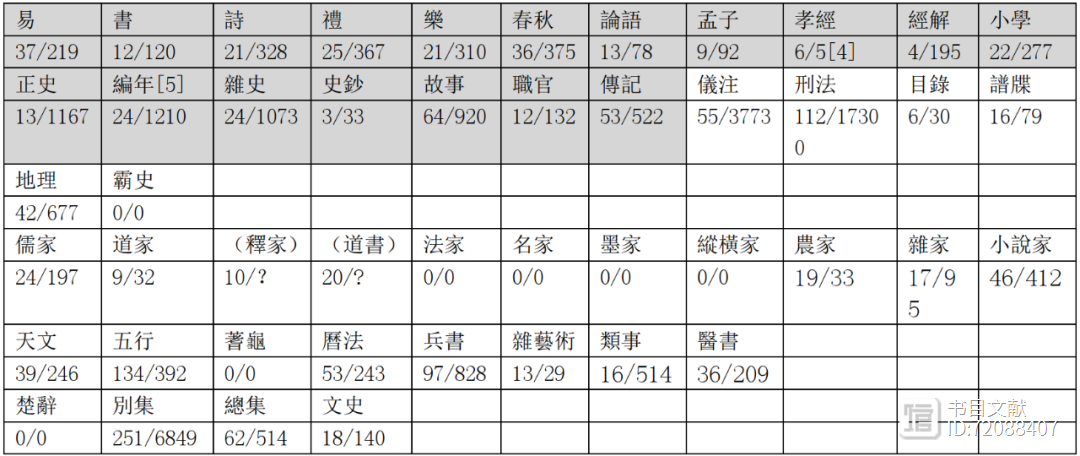

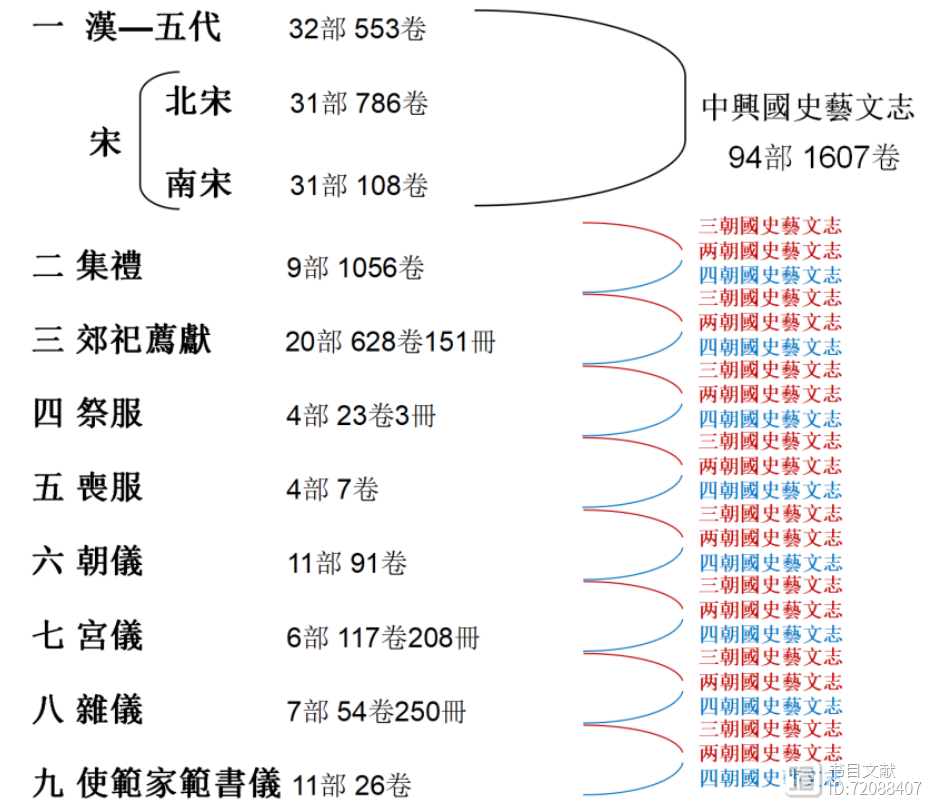

《文獻通考》云《四朝志》“凡一千四百四十三部,二萬五千二百五十四卷”[3],且備言各二級目錄所載部、卷,可列表如下:

表 1

二級目錄中著錄書籍卷帙最多的顯然是史部儀注類、刑法類與集部別集類,符合我們對《四朝志》性質的判斷,即《四朝志》是南宋孝宗時期館臣依據實錄等文獻中修書、獻書、進呈、頒行記錄編纂而成,儀注、刑法正是官修書的主要種類,實錄中所附名臣碑狀,篇末也會交待傳主著述情況。

另外需要指出的是,《宋志》經部至史部傳記類皆有“不著錄”部分,補贅了元時所見南宋館閣書與宋代著述,“著錄”部分以《中興志》爲基礎,三朝、兩朝、四朝三種《國史志》的補入也相對細緻,基本按照作者生卒先後排序,很難看出明顯的四種《國史志》銜接痕跡。也正是從史部後半,即儀注、刑法類開始,“不著錄”部分消失,三種《國史志》的補入也開始粗略草率。上面提到的儀注類、刑法類、別集類之下三種《國史志》出現了成組補入的現象,相對容易離析拆分;三者補入方法也各有不同,提示我們《宋志》在編纂工作後期存在各二級目錄分頭並進的可能。

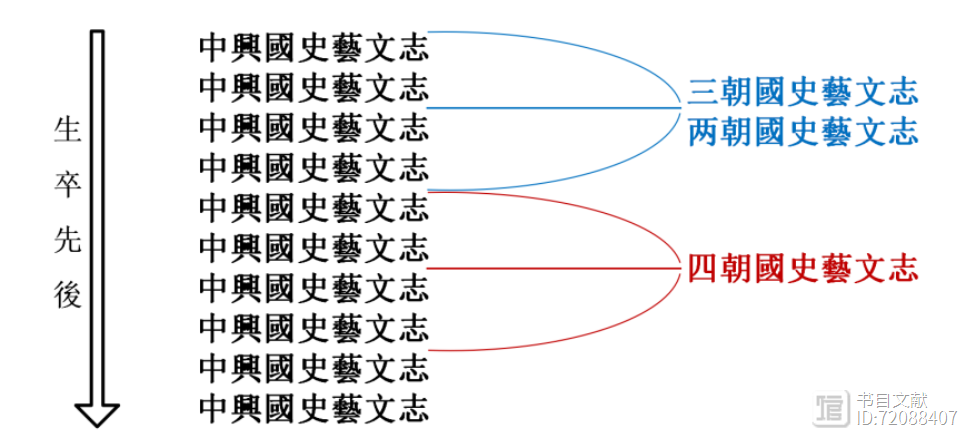

因此,我們將經部至史部前半各二級目錄編纂方式稱作基本型,其特點是以《中興志》作爲編纂基礎,作者生卒先後也因此從先秦至寧宗,貫穿首尾,爲三朝、兩朝、四朝三種《國史志》依作者次序補入提供了基本框架。

圖 1

舉例來說,經部易類因馮椅《厚齋易學》引用《中興館閣書目》、胡一桂《周易本義啟蒙翼傳》引用《中興志》,《中興志》著錄情況最爲明晰。[6]比對《宋志》易類,顯然可見《中興志》貫穿《宋志》首尾,決定了該二級目錄著錄書籍的前後關係。

其中哲宗、徽宗部分有:

【易類】耿南仲《易解義》十卷【易類】安泳《周易解義》一部(卷亡)【易類】陳瓘《了齋易說》一卷【易類】鄒浩《繫辭纂義》二卷【易類】張根《易解》九卷[7]

耿南仲與陳瓘、鄒浩、張根書皆見於《厚齋易學》引《中興書目》,亦見於《周易本義啟蒙翼傳》,出自《中興志》無疑。之間的安泳《周易解義》一部,據《宋會要輯稿·崇儒》“(宣和)七年八月二十九日詔:新知虢州安泳進《周易解義》,特賜進士出身”[8],但知“進《周易解義》”,不知卷數,故云“一部”、“卷亡”。故而,安泳《周易解義》當出自《四朝志》,陳瓘卒於宣和六年[9],可能是將安泳書補入陳瓘書前後的原因。

二、變化型

上文將《宋志》二級目錄編纂方式中,以《中興志》貫穿首尾,依作者生卒先後補入三朝、兩朝、四朝《國史志》,稱作基本型。基本型反映了工作初始階段,根據《藝文志》結構特點設計的編纂方式,也就是袁桷所謂“《藝文志》自元豐後,該載未盡,宜以今世所行書籍備載。舊制,進呈者入書目,亦當以《館閣書目》爲主,分類補入。”[10]而從史部後半開始,《三朝志》《兩朝志》出現許多三級類目,打亂了既定的編纂方式,工作方法也在基本型之上產生了調整,我們稱之爲變化型。下文以《四朝志》卷帙最集中的儀注類、刑法類、別集類爲例,討論《宋志》如何將四種《國史志》“合爲一志”;同時也可見出,《宋志》在編纂過程後期可能存在各二級目錄分頭並進的情況。[11]

(一)《宋志》史部儀注類中的《四朝志》

《文獻通考》云儀注類“《宋四朝志》:五十五部,三千七百七十三卷”[12],每部平均在68卷以上,應當不乏百卷以上的著述。儀注類《三朝志》31部、129卷,《兩朝志》21部、439卷,《中興志》94部、1607卷,總和小於《四朝志》的55部、3773卷;甚至《宋志》儀注類不過3438卷,也不足《四朝志》之數,不知元代史官如何刪減省並。

《宋志》從儀注類開始編次較爲混亂,根據時代順序可分爲以下九組[13],如下圖:

圖 2

1.《中興志》組

第一組共94部、1450卷,可以認爲基本出自《中興志》(94部、1607卷)。

第一組從漢代直至南宋。其中漢至五代部分起衛宏《漢舊儀》,終陳致雍諸書。陳致雍諸書後混入《政和五禮新儀》、朱熹《二十家古今祭禮》二書,《政和五禮新儀》見於《中興目》[14],朱熹書爲南宋著述,只可能出自《中興志》。二書之後就是宋初杜衍《四時祭享儀》,終吳仁傑《廟制罪言》《郊祀贅說》,著錄兩宋禮書。

漢至五代部分,衛宏《漢舊儀》三卷、應劭《漢官儀》一卷,既見於《崇文目》,也同樣見於《中興志》,而具有標誌意義的是:

【儀注 一】(蕭嵩)《開元禮儀鏡》五卷【中興目】蕭嵩《開元禮儀鏡》五卷【崇文目禮類】《開元禮義鑒》一百卷

《崇文總目》蕭嵩《開元禮》一百五十卷以下,有《開元禮義鑒》一百卷,云蕭嵩“既定《開元禮》,又以禮家名物繁夥,更取歷代沿革,隨文釋義,與禮並行。”[15]《玉海》云《禮儀鏡》“《書目》止第一至第五,五卷”[16],而《宋志》正作五卷,而非北宋前期尚存的百卷完帙,可判斷出自《中興志》。

而陳致雍諸書《宋志》別集類重出,存在不同的《國史志》來源:

【儀注 一】陳致雍《曲臺奏議集》,又《州縣祭禮儀》《五禮儀鏡》六卷、《寢祀儀》一卷【別集】 陳致雍《曲臺奏議集》二十卷。

《玉海》引《中興書目》:“《曲臺奏議集》上下兩卷,五代唐袐書監陳致雍撰,徐鍇序。《五禮儀鏡》六卷,致雍撰,止有嘉、軍、凶三禮儀,疑非全書。”又《直齋書錄解題》:“《新定寢祀禮》一卷,不知作者。《中興館閣書目》有此書,云前後有序,題太常博士陳致雍撰集。今此本亦前後有序,意其是也。致雍,晉江人,及仕本朝。”[17]可見《宋志》儀注類此條出自《中興志》,而《宋志》別集類重出之《曲臺奏議集》爲二十卷,與《崇文目》分類、卷帙相合,當出自《三朝志》或《兩朝志》。

兩宋部分起杜衍《四時祭享儀》,終吳仁傑《廟制罪言》《郊祀贅說》,著錄兩宋禮書,同樣出自《中興志》。北宋部分開頭杜衍《四時祭享儀》一卷、劉溫叟《開寶通禮》二百卷,見於《直齋》等書著錄,可見南宋末年其書尚存。神哲徽欽四朝部分,如:

【儀注 一】《諸州釋奠文宣王儀注》一卷(元豐間重修)【儀注 一】《釋奠祭器圖》及《諸州軍釋奠儀注》一卷(崇寧中頒行)【儀注 一】《宣和重修鹵簿圖記》三十五卷(蔡攸等撰)

《玉海》云“《書目》有元豐頒行《諸州釋奠儀注》一卷”;又云“其《釋奠元聖文宣王廟儀注》及《祭器圖》,令崇文院摹印,下禮院頒諸路。《書目》有崇寧頒行一卷”;又云“《宣和重修鹵簿圖記》。《書目》三十五卷:初王欽若三卷,宋綬十卷。宣和別爲一書,益號詳備,三十三卷,目錄二卷。”[18]也全部與《中興目》吻合。

2.《三朝志》《兩朝志》《四朝志》組

第二組至第九組是以儀注的細分類目(如集禮、郊祀、祭服、喪服)分組編排,更接近於《宋史·五行志》《禮志》及會要在各類各門之下,依時序續入的編纂方式。如果這一判斷不誤,那麼可以認爲,第二組至第九組中神哲徽欽時的著述一定屬於《四朝志》。

第二組起潘徽《江都集禮》,終《大觀新編禮書吉禮》,凡9部,可稱爲“集禮”組。第一部爲潘徽《江都集禮》一百四卷,同於《崇文目》;而《宋志》經部禮類有《江都集禮圖》五十卷,與《中興館閣續書目》相合。因此儀注第二組可以排除出自《中興志》的可能。[19]第二組中黃廉《大禮式》二十卷,何洵直、蔡確《禮文》三十卷,《唐吉凶禮儀禮圖》三卷[20],龐元英《五禮新編》五十卷,《大觀禮書賓軍等四禮》五百五卷看詳十二卷,《大觀新編禮書吉禮》二百三十二卷看詳十七卷,凡6部、669卷應當出自《四朝志》。

第三組起歐陽脩《太常禮院祀儀》,終張諤《熙寧新定祈賽式》,凡20部,可稱爲“郊祀薦獻”組,“一部”、“卷亡”、“若干冊”等標誌性特徵往往可見。其中陳繹《南郊附式條貫》一卷,向宗儒《南郊式》十卷,陳暘《北郊祀典》三十卷,蔣猷《夏祭敕令格式》一部(卷亡),《明堂袷饗大禮令式》三百九十三卷(元豐間),《明堂大饗視朔頒朔布政儀範敕令格式》一部(宣和初,卷亡),馮宗道《景靈宮供奉敕令格式》六十卷,《景靈宮四孟朝獻》二卷,《諸陵薦獻禮文儀令格式並例》一百五十一冊(紹聖間,卷亡),張諤《熙寧新定祈賽式》二卷[21],凡10部、498卷(另151冊)應當出自《四朝志》。

第四組起張傑《春秋車服圖》,終《祭服圖》,凡4部,可稱爲“祭服”組。前兩部見於《崇文目》。後兩部《祭服制度》十六卷、《祭服圖》三冊(卷亡),與《大觀吉禮》同進,均爲《政和五禮新儀》前身。即後兩部16卷(另3冊)應當出自《四朝志》。

第五組起《五服志》,終《喪服加減》,凡4部,可稱爲“喪服”組。其中第一、二、四部皆見於《崇文目》,第三部劉筠《五服年月(“年月”一作“用”)敕》一卷見於《秘目》,但應爲真宗、仁宗時書。

第六組起李至《正辭錄》,終《閤門令》,凡11部,除《正辭錄》以外[22],可稱爲“朝會”組。其中《朝會儀注》一卷(元豐間)、《大禮前天興殿儀》二卷(元豐間)、葉均《徽號冊寶儀注》一卷[23],凡3部、4卷應當出自《四朝志》。

第七組起《蜀坤儀令》,終高中《六尚供奉式》,凡6部,可稱爲“宮儀”組。只有第一部《蜀坤儀令》一卷見於《崇文目》,以下5部:《皇后冊禮儀範》八冊(大觀間,卷亡)、《帝系后妃吉禮並目錄》一百一十卷(重和元年)、王巖叟《中宮儀範》一部(卷亡)、王與之《祭鼎儀範》六卷、高中《六尚供奉式》二百冊(卷亡)[24],凡117卷(另208冊)當出自《四朝志》。

第八組起王叡《雜錄》,終《諸蕃進貢令式》,凡7部,可稱爲“雜儀”組。王叡《雜錄》五卷見《崇文目》,張直方、李詠兩種《打毬儀》時代不詳。其它4部:《營造法式》二百五十冊(元祐間,卷亡)、高麗《入貢儀式條令》三十卷(元豐間)、《高麗女真排辨式》一卷(元豐間)、《諸蕃進貢令式》十六卷(董氈、鬼章一,闍婆一,占城一,層檀一,大食一,勿巡一,注輦一,羅、龍、方、張、石蕃一,于闐、拂箖一,交州一,龜茲、回鶻一,伊州、西州、沙州一,三佛齊一,丹眉流一,大食陀婆離一,俞盧和地一),凡47卷(另250冊)當出自《四朝志》。

第九組起王晉《使範》,終鄭餘慶《書儀》,凡11部,可稱爲“使範家範書儀”組。本組諸書基本見於《崇文目》《秘目》,司馬光《家範》四卷可能出自《四朝志》。

綜上,儀注類先排入《中興志》(第一組),第二至九組按照細分類目補入《三朝志》《兩朝志》與《四朝志》,之所以採用這種方式,很有可能是因爲《三朝志》《兩朝志》儀注類以下本身就分三級目錄。其中可認定屬於《四朝志》的有30部、1339卷(另612冊)。

(二)《宋志》史部刑法類中之《四朝志》

據《文獻通考》,刑法類《三朝志》43部、694卷,《兩朝志》34部、377卷,《中興志》94部、3930卷,而《四朝志》達到了驚人的17300卷。事實上,《宋志》刑法類著錄7955卷,尚不足《四朝志》之半;而《文獻通考》載《四朝志》共25254卷,儀注類3773卷,刑法類17300卷,別集類6849卷,僅此三類就已超過了25254卷之數,卷帙統計方法也可存疑。

與《宋志》儀注細分類目下補入《三朝志》《兩朝志》《四朝志》不同,《宋志》刑法可以簡單劃分爲《三朝》《兩朝志》組、《四朝志》組和《中興志》組,如下圖[25]:

圖 3

《宋志》刑法類編排方式最接近《宋史·律曆志》,即錢大昕所謂“此志惟總序一篇,乃元史臣之筆,自一卷至三卷(卷六八至卷七〇),本之《三朝史》;四卷至九卷(卷七一至卷七六),本之《兩朝史》;十卷至十三卷(卷七七至卷八〇),本之《四朝史》;十四卷以後(卷八一至八四),本之《中興史》。四史體裁,本未畫一,史臣彙爲一志,初未鎔范,故首尾絶不相應。”[26]

《宋志》刑法類既然以《三朝志》《兩朝志》《四朝志》《中興志》依次抄入,又《四朝志》性質特殊,並非神哲徽欽秘省藏書,也就是說,《三朝》《兩朝志》組可以和《中興志》有重出,《四朝志》組可以和《中興志》組有重出[27],但《三朝》《兩朝志》組和《四朝志》組不重出。[28]

《三朝》《兩朝志》組與《中興志》組重出如:

【刑法 一三朝兩朝志組】《開寶長定格》三卷【刑法 三 中興志組】

盧多遜《長定格》三卷【刑法 一三朝兩朝志組】吳奎《嘉祐錄令》十卷。又《驛令》三卷【刑法 三 中興志組】

張方平《嘉祐驛令》三卷。又《嘉祐祿令》十卷【刑法 一三朝兩朝志組】孫奭《律音義》一卷【刑法 三 中興志組】

孫奭《律令釋文》一卷

《嘉祐驛令》《祿令》,《玉海》《直齋》皆云張方平上[29]。又《玉海》引“《書目》:《律令釋文》一卷,天聖中,孫奭等撰。”[30]可證第三組確係《中興志》組。

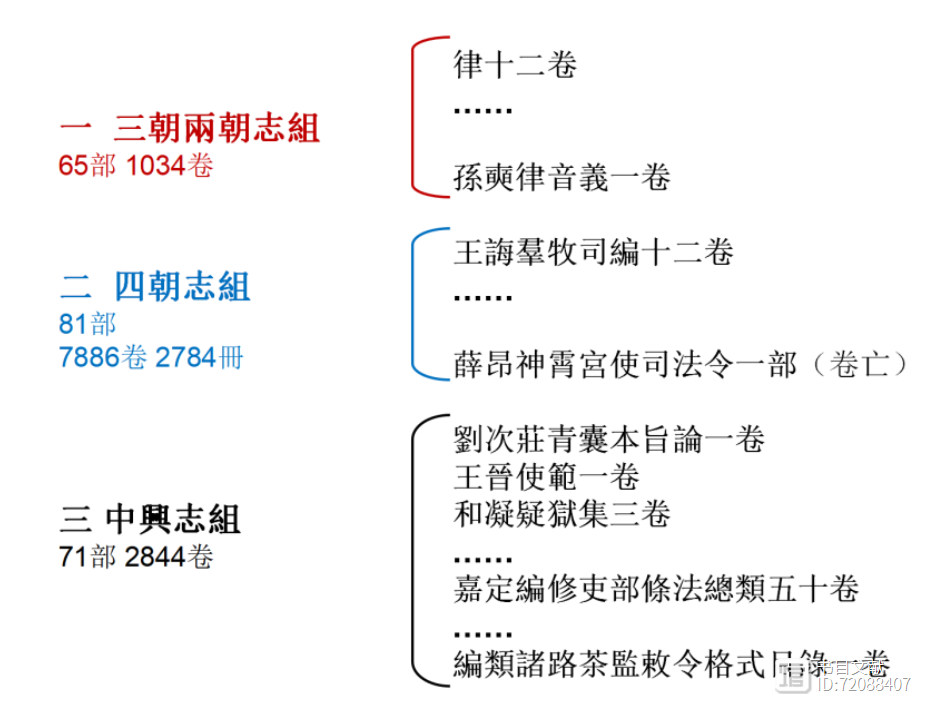

如上述推論不誤,那麼《四朝志》組,起王誨《羣牧司編》,終薛昂《神霄宮使司法令》,凡81部、7886卷(另2784冊),就是相對完整的《四朝國史藝文志》刑法類了。

《宋志》刑法類中,“一部”、“卷亡”、“若干冊”具有標誌性特點的著錄全部見於《四朝志》組。最典型的例子如:

【刑法 二 四朝志組】《六曹條貫》及看詳三千六百九十四冊(元祐間,卷亡)【刑法 二 四朝志組】《六曹敕令格式》一千卷(元祐初)

據《長編》元祐元年八月:“司馬光劄子:……近據中書門下後省修成《尚書六曹條貫》,共計三千六百九十四册,寺監在外;又據編修諸司敕式所申修到敕令格式一千餘卷册。雖有官吏彊力勤敏者,恐不能遍觀而詳覽,況於備記而必行之?”[31]後一種當作“一千餘卷冊”。

《四朝志》組排列非常嚴謹整飭,以熙寧、元豐、元祐、建中靖國、崇寧、大觀、政和、宣和爲序,某一年號內部也基本按照時序排列。如熙寧部分年代可考的條目:王誨《羣牧司編》十二卷,在熙寧三年五月;張稚圭《大宗正司條》六卷,在五年二月;沈立《新修審官西院條貫》十卷又總例一卷,在熙寧五年十二月;《支賜式》十二卷,在六年八月;陳繹《熙寧編三司式》四百卷,在七年三月;李承之《禮房條例》並目錄十九冊,在八年二月;《諸敕式》二十四卷,在九年九月;《諸敕令格式》十二卷,在十年二月;又《諸敕格式》三十卷,在十年十一月。[32]這一點可以支持我們對於《四朝志》依據實錄等文獻中修書、獻書、進呈、頒行記錄編纂的觀點。

(三)《宋志》集部別集類中之《四朝志》

《宋志》往往會將作者不詳的著述排在二級目錄或三級目錄最末,小注“不知作者”或(以上若干種)“並不知作者”。按照此種體例,集部別集類的編纂框架《中興志》可分爲漢至唐、五代、宋代、僧道女子四部分;在四部分基礎上,根據作者生卒年代、著作體裁又可細分若干組,也就是《三朝志》《兩朝志》《四朝志》補入的內容,可圖示如下:

圖 4

其中(1)漢唐組終於皮氏《玉笥集》一卷(不知作者)、黃滔《莆陽黃御史集》二卷、《黃寺丞詩》一卷(不著名,題唐人)、蘆中詩二卷(不知作者)四部。另外漢唐組在《則天中興集》十卷又別集一卷之下,混入宋代太宗至徽宗御集。(2)五代I組起李琪《金門集》十卷,終湯筠《戎機集》五卷。(3)五代I組以下,分詩、賦、論、判、表狀啟制等文體排入各類著述(“論”最末混入《九證心戒》、杜嗣先《兔園策》),《崇文目》別集類同樣也存在按文體分組的特點:別集三、四爲詩,別集五爲賦,別集六、七爲啟狀表制等。再驗以著述成書時間最晚不過宋初,可以認爲該組同樣與《三朝志》《兩朝志》存在密切關係。該組制集部分最後是《金臺倚馬集》《擬狀制集》至《蓬壺集》《忘機子》共7部,小注“並不知作者”。(4)宋I組,起《張昭嘉善集》,終《唐恪文集》、《譚世勣文集》[33],宋I組僅包含北宋九朝,我們認爲其來源是《三朝志》《兩朝志》與《四朝志》,也就是其中神哲徽欽四朝的內容屬於《四朝志》,詳下。(5)五代II組起竇夢證《東堂集》,終《李建勳集》。五代II組與下宋II組之間又有杜田、薛蒼舒、洪興祖等注杜甫詩共4部。(6)宋II組起《范質集》,終《江漢編》(不知作者),貫穿北宋、南宋,也混有唐人作品。宋II組北宋部分依然有其他三種《國史志》補入的內容。(7)僧道女子組起《晉惠遠廬山集》,終《許氏詩》(許彥國母)。最後又混入楊吉《登瀛集》《劉京集》2部。

總之,《宋志》別集類依然以《中興志》貫穿首尾,如漢人集中第一、第三部爲《董仲舒集》一卷、《劉向集》五卷,見於《玉海》所引《書目》;唐人集中發首爲《唐太宗詩》一卷、《玄宗詩》一卷,見於《玉海》所引《中興書目》[34];而宋II組後半主要是南宋著述。可見《中興志》別集類依然是《宋志》的編纂基礎。

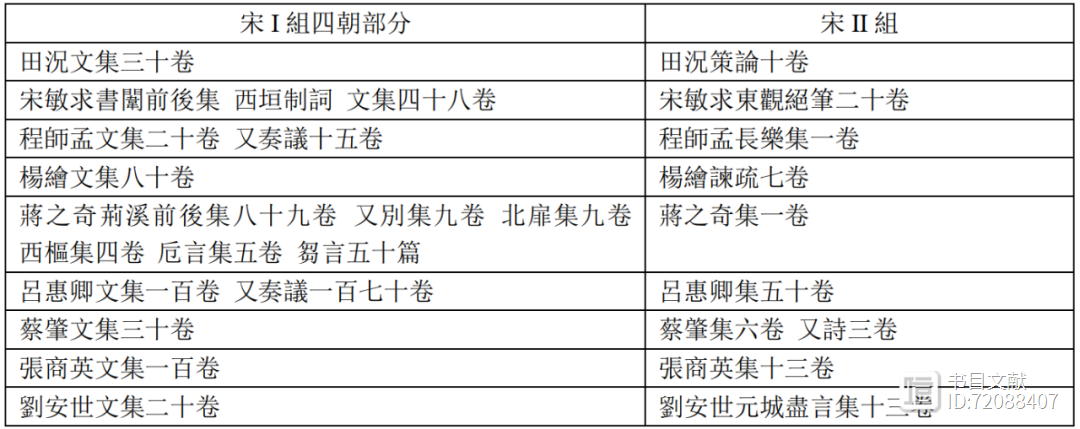

如分析不誤,宋I組來源是《三朝志》《兩朝志》與《四朝志》;宋II組則以《中興志》爲基礎,北宋部分補入或合并了其他三種《國史志》,因此,宋I組中神哲徽欽四朝的內容屬於《四朝志》,也就是起趙抃《成都古今集》,終《唐恪文集》《譚世勣文集》凡107部、3308卷,來自《四朝志》。

宋I組神哲徽欽四朝部分的特点,可以說是較爲嚴謹地按照作者卒年順序排列,符合據實錄中名臣碑傳摘錄的情況;卷帙多爲整數,與《東都事略》《宋史》本傳等文獻往往相合;宋I組四朝部分作者與宋II組多有重出,相較而言,宋I組四朝部分呈現出“虛張空簿”、“溯其當有”的面貌,而宋II組相關著錄則更接近南宋據館閣實藏登載的面貌。下面詳細說明:

1.基本據卒年編次

宋I組四朝部分基本按照作者卒年先後爲序:首先是卒於元豐年間的趙抃、宋敏求;次卒於元祐年間的龔鼎臣、程師孟等;次卒於紹聖年間的喬執中、趙仲庠、李之純等;次卒於徽宗初年的王存、蔣之奇等;次卒於宣和、靖康年間的游酢、劉安世、唐恪等。特別是元祐段中出現了鄧綰(元祐元年卒)、劉彝、趙世繁、張詵(二年正月丁丑卒)、韓絳(三年三月丙辰卒)、龐元英、李常(五年二月丁酉卒)、孫覺(五年二月戊戌卒)、呂公孺(五年三月壬辰卒)、熊本(六年九月辛亥卒)、傅堯俞(六年十一月辛丑卒)、葉康直(六年十二月丙寅卒)、李承之(六年十二月戊辰卒)、盧秉(七年十二月乙卯卒)的整齊編次。[35]宣和段中也出現了葉煥《繼明集》(宣和四年四月上)[36]、趙仲御(宣和四年五月贈太傅、郇王)[37]、李長民《汴都賦》(宣和四年六月二十九日上)[38]、鮑慎由、游酢(宣和五年卒)、劉安世(宣和七年卒)的整齊編次。[39]

雖然宋I組四朝部分有呂惠卿混入元豐段,王洙、田況混入元祐段等現象[40],但綜觀《宋志》,宋I組四朝部分在別集中依然是編纂最爲嚴謹的一組。

2.與傳記資料多合

宋I組四朝部分與《東都事略》《宋史》本傳、《長編》《宋會要輯稿》多合,多爲碑傳所載著述之“完帙”。

如趙承幹文集:

【別集 宋I】《承幹文集》十卷

對應《長編》元豐六年五月己卯“舒州防禦使克敦進父保靜軍節度使、蕭國公承幹文集十卷”,又《宋會要輯稿·崇儒》亦云“元豐六年五月四日,舒州防禦使克敦進父保靜軍節度使、蕭國公承幹文集十卷。”[41]可見趙承幹文集題作“承幹文集”,恐怕是《四朝志》本就實錄等文獻採入,未必是元代史臣妄改。

更多的是與《東都事略》、《宋史》本傳相合:

【別集 宋I】宋敏求《書闈前後集》《西垣制詞》《文集》四十八卷【東都事略】著《書闈前後集》《西垣制辭》《文集》凡四十八卷。[42]

宋敏求諸集與一般藝文志分著各書卷數體例不合,顯然來源於傳記材料。而《東都事略》可以確認是《四朝國史》的文獻來源之一。

又如:

【別集 宋I】《楊繪文集》八十卷 【東都事略】有集八十卷。【宋史】爲文立就,有集八十卷。[43]【別集 宋I】《田況文集》三十卷 【東都事略】有奏議三十卷。【宋史】有奏議二十卷。[44]【別集 宋I】《孔文仲文集》五十卷 【東都事略】有文集五十卷。【宋史】有文集五十卷。[45]【別集 宋I】《蔡肇文集》三十卷 【東都事略】有文集三十卷。[46]【別集 宋I】《鮑慎由文集》五十卷 【東都事略】有文集五十卷。[47]

3.呈現出“溯其當有”面貌:

比對宋I組四朝部分與宋II組重出情況,宋II組更接近於南宋時“舉其實存”,宋I組四朝部分則呈現出“虛張空簿”、“溯其當有”的面貌。

表 2

當然宋II組也不能認爲全無《四朝志》補入:如龔鼎臣墓志銘稱“公有《東原集》五十卷、《諫草》三卷、《周易補注》三卷、《中說》十卷、《編年》《官制圖》各一卷”[48],對應宋I組四朝部分有龔鼎臣《諫草》三卷,宋II組則有《龔鼎臣集》五十卷。《東都事略》云張方平“有《樂全集》四十卷,《玉堂集》二十卷”[49],對應宋I組四朝部分有張方平《玉堂集》二十卷,宋II組有《張方平集》四十卷,又進策九卷。又如宋II組的王回集十卷,《文獻通考》云“侯官三王之文,蓋宗師歐公者也。其大家正氣,當與曾、蘇相上下,故南豐推服其文,而深悲其早世。然晁、陳二家書錄,並不收入,《四朝國史藝文志》僅有王深父集,才十卷,則止有曾序所言之半,而子直、容季之文無傳焉,亦不能知其卷帙之多少,可惜也”,明確指出見於《四朝志》。[50]

總結《宋志》別集類的編纂思路,大約是先據《中興志》大致分爲漢唐、五代、宋代、僧道女子四組,在漢唐、五代組補入《三朝志》《兩朝志》,宋代組補入《三朝志》《兩朝志》《四朝志》;但可能由於《三朝志》《兩朝志》包含按文體細分的三級目錄,加之別集類涉及作者較多、時代難於判定,導致編纂過程中屢次偏離預設方案,最終呈現出時代先後、作品體裁都較爲混亂的面貌。

三、總 結

《宋志》經部與史部前半編纂工作較爲細緻,當以《中興志》爲基礎,前三種《國史志》基本按照作者生卒先後補入,較好地將四種《國史志》混爲一體。而從史部後半開始,工作逐漸粗率,每每呈現出三種《國朝志》成組補入的現象,編纂工作存在分頭並進的可能。以《四朝志》卷帙最爲集中的史部儀注類、刑法類、集部別集類爲例:儀注類在排入《中興志》後,案細分類目分爲八組,各組補入《三朝志》《兩朝志》與《四朝志》;刑法類順次排入四種《國史志》;別集類則以《中興志》爲基礎,大致分作漢唐、五代、宋代、僧道女子四組,在漢唐、五代組補入《三朝志》《兩朝志》,宋代組補入《三朝志》《兩朝志》與《四朝志》。

根據《四朝志》特徵,本文輯出《四朝志》儀注、刑法、別集類條目218部,共12533卷(另3396冊)。《三朝志》《兩朝志》諸多條目與《中興志》重合,許多著述北宋尚存完帙而南宋已殘缺不全,但《宋志》中仍然體現出編纂基礎《中興志》的面貌。相較之下,《四朝志》時代特點和著錄特徵較爲明顯,更因其“溯其當有”的性質,與著錄南宋館閣實際藏書的《中興志》重合較少,在《宋志》中也相對顯豁。

注釋:

[1] 趙士煒《中興館閣書目輯考》,《宋元明清書目題跋叢刊》第一冊影印1933年《古逸書錄叢輯》本,中華書局,2006年,444頁。趙士煒《中興館閣續書目輯考》,《宋元明清書目題跋叢刊》第一冊影印1933年《古逸書錄叢輯》本,中華書局,2006年,449頁。

[2] 以上參看馬楠《離析<宋史藝文志>》,《唐宋官私目錄研究》,中西書局,2020年,135-180頁。

[3] 馬端臨撰,上海師范大學古籍研究所、華東師范大學古籍研究所點校《文獻通考》卷一七四《經籍考》,中華書局,2011年,5209頁。

[4] 孝經類6部而有5卷,當以吉觀國《孝經新義》一部(卷亡),計部數而不計卷數。

[5] 《文獻通考》卷一九一《經籍考》編年云“宋敏求《武宗》以下,元入雜史門,今附此。”5558頁。卷一九五《經籍考》雜史云“內《唐武宗實錄》以下六部入實錄門,不重具。”5648頁。

[6] 參看谷繼明《宋<中興國史藝文志>易類復原》,《經學文獻研究集刊》第18輯,上海書店出版社,2017年,133-149頁。

[7] 下文引《宋史·藝文志》均出自《宋史》卷一五五至一六二,中華書局,1985年,5031-5414頁。

[8] 劉琳、刁忠民、舒大剛、尹波等校點《宋會要輯稿·崇儒五》獻書升秩,上海古籍出版社,2014年,2851頁。

[9] 《宋史》卷三四五《陳瓘傳》,10964頁。

[10] 《清容居士集》卷四一《修遼金宋史搜訪遺書條列事狀》,《四部叢刊》景印元刊本,葉四〇b。

[11] 第二部分寫作受到陳智超《解開<宋會要>之謎》(增訂本)第十四章的啟發,研究出版社,2022年,108-161頁。

[12] 《文獻通考》卷一八七《經籍考》,5476頁。

[13] 如朱熹《釋奠儀式》一卷、又《四家禮範》五卷、《家禮》一卷,以一家、三部、七卷計。

[14] 《玉海》卷六九《禮儀》“政和五禮新儀”條:“《書目》二百四十卷,鄭居中等撰二百二十卷,御製序一卷,御筆指揮九卷,御製冠禮十卷,合二百四十卷,又目録六卷在外。”《玉海(合璧本)》,大化書局,1977年,1362-1363頁。

[15] 《文獻通考》卷一八七《經籍考》引,5479頁。本文引《崇文總目》參照《粵雅堂叢書》本錢東垣等輯《崇文總目》五卷補遺一卷附錄一卷,《宋元明清書目題跋叢刊》第一冊,中華書局,2006年。

[16] 《玉海》卷六九《禮儀》,1356頁。

[17] 《玉海》卷六九《禮儀》,1361頁。徐小蠻、顧美華點校《直齋書錄解題》卷六,上海古籍出版社,2015年,186頁。

[18] 《玉海》卷一一三《學校》,2172頁。卷五六《藝文》,1118頁。卷八〇《車服》,1541頁。

[19] 《文獻通考》卷一八七引《崇文總目》“凡一百二十卷,今亡闕,僅存一百四卷。”5479頁。《玉海》卷三九《藝文》:“《崇文總目》一百四卷(《續書目》五十卷)。”776頁。

[20] 《唐吉凶禮儀禮圖》見於《秘書省續編到四庫闕書目》,可能是哲宗、徽宗時所見佚書。

[21] 其中蔣猷《夏祭敕令格式》一部(卷亡),見《宋會要輯稿·刑法一》格令:“(政和七年)五月二十七日,禮制局編修《夏祭敕令格式》頒行。”8243頁。馮宗道《景靈宮供奉敕令格式》六十卷,見《續資治通鑒長編》卷三二九,元豐五年(六月辛丑)“入內供奉官馮宗道上《景靈宮供奉敕令格式》六十卷。”中華書局,2004年,7939頁。又《宋會要輯稿·刑法一》格令:“(元豐五年九月)二十二日,入內供奉官馮宗道上《景靈(官)[宮]供奉敕令格式》六十卷。”8224頁。《景靈宮四孟朝獻》二卷,見《長編》卷三三〇,元豐五年“(十月)丙辰,修定景靈宮儀注所上《景靈宮四孟朝獻儀》二卷、看詳十三卷,《大禮前天興殿儀》一卷、看詳一十八卷。從之。”7949頁。

[22] 《宋史》卷九八《禮志》:“舊制,郊廟祝文稱嗣皇帝,諸祭稱皇帝。著作局準《開元禮》全稱帝號。眞宗以兼秘書監李至請,改從舊制。又諸祭祝辭皆臨事撰進,多違典禮,乃命至增撰舊辭八十四首,爲《正辭錄》三卷。”2427頁。

[23] 《大禮前天興殿儀》詳前注。葉均爲神宗元豐時人,見《宋史》卷四四三《文苑傳》楊傑,13102頁。《徽號冊寶儀注》當即《宋史》卷一〇八《禮志》時享“(元豐)六年十一月,帝親祠南郊。前期三日,奉仁宗、英宗徽號册寶于太廟。”2595頁。

[24] 王與之《祭鼎儀範》六卷,見《宋會要輯稿·禮五一》祭鼐鼎:“大觀元年十一月十四日,鄭居中等言:'……乞修爲祭鼎儀範,時出而用之。今修成《鼎書》十七卷,《祭鼎儀範》六卷,乞頒降每歲祀鼎常典,付有司施行。’”1904頁。高中《六尚供奉式》,見《宋會要輯稿·職官一九》:“政和元年十一月十七日,殿中省高伸等言,准詔編定《六尚供奉式》,今已成書。”3552頁。

[25] 《中興志》組前兩部爲劉次莊《青囊本旨論》一卷、王晉《使範》一卷,前者《宋志》五行類重出,後者上儀注類重出。兩部與刑法並無關係,疑元代史官之誤。又《中興志》組第八部爲《八行八刑條》一卷(大觀元年御製),據《玉海》卷六六《詔令》:“《淳熙書目》自《御製八行八刑條》至《刑統賦解》六十一家,定著一千五百三十七卷。《續目》二十三家一千九百三十九卷”(1308頁),部數與卷帙也基本相合。

[26] 錢大昕《廿二史考異》卷六八,鳳凰出版社,2016年,1160頁。

[27] 如《四朝志》組鄭居中《政和新修學法》一百三十卷,與《中興志》組鄭居中《學制書》一百三十卷重出。

[28] 需要注意的是《四朝志》組有賈昌朝《慶曆編敕》律學、武學敕式共二卷,似乎與《三朝》《兩朝》組賈昌朝《慶曆編敕》十二卷總例一卷重出。但前者限於律學、武學,應當爲神宗時期重新摘編,《四朝志》組下一部就是《武學敕令格式》一卷(元豐間),據《宋會要輯稿·刑法一》在元豐三年六月十八日。(8224頁)

[29] 《玉海》卷六六《詔令》,1313頁。《直齋書錄解題》,224頁。

[30] 《玉海》卷六六《詔令》,1312頁。

[31] 《長編》卷三八五,元祐元年八月丁酉,9380頁。

[32] 王誨《羣牧司編》,當作“編敕”,見《長編》卷二一一,熙寧三年五月庚戌,5137頁。張稚圭《大宗正司條》,當作“大宗正司編修條例”或“條貫”,見《長編》卷二三〇,熙寧五年二月甲寅,5589頁;又《宋會要輯稿·刑法一》格令,8220頁。沈立《新修審官西院條貫》,見《長編》卷二四一,熙寧五年十二月庚辰,作“新修審官西院敕”;又《宋會要輯稿·刑法一》作《新(條)[修]本院條貫》十卷、經例一卷;《宋會要輯稿·職官一一》審官西院作《新修本院條貫》十卷、總領一卷,8220、3308頁。《支賜式》,見《長編》卷二四六,熙寧六年八月乙亥,5989頁。陳繹《熙寧編三司式》,當作“三司敕式”,見《長編》卷二五一,熙寧七年三月乙巳,6112頁。李承之《禮房條例》並目錄,見《長編》卷二六〇,熙寧八年二月己丑,6348頁。《諸敕式》二十四卷,當作“諸司敕式”,在九年九月二十五日,《宋會要輯稿·刑法一》,8222頁。《諸敕令格式》十二卷,當作“諸司敕令格式”,見《長編》卷二八〇,熙寧十年二月戊申,6874頁;又《宋會要輯稿·刑法一》,8222頁。《諸敕格式》三十卷,當作“諸敕令格式”,見《長編》卷二八五,熙寧十年十一月辛亥,6987頁;又《宋會要輯稿·刑法一》,8222頁。

[33] 此下又有孫希廣《樵漁論》三卷,屬於宋I抑或五代II組未詳。

[34] 《玉海》卷五五《藝文》,1089、1091頁。卷二八《聖文》,581、582頁。

[35] 昌彼得、王德毅、程元敏、侯俊德編《宋人傳記資料索引》,鼎文書局,1984年,3736頁。《長編》卷三九四,9610頁。卷四〇九,9953頁。卷四三八,10553頁。卷四三九,10585頁。卷四六六,11135頁。卷四六八,11172、11183頁。卷四七九,11402頁。

[36] 《宋會要輯稿·崇儒五》獻書升秩,2851頁;又見《玉海》卷一二八《官制》:“宣和四年四月,葉煥上《繼明集論》,總六十五卷”,2454頁。

[37] 《宋會要輯稿·帝系三》追封王,81頁。

[38] 《玉海》卷一六《地理》:“宣和四年六月二十九日,李長民上《廣汴都賦》。”352頁。

[39] 《宋人傳記資料索引》,2765、3938頁。

[40] 王洙卒於嘉祐二年九月甲戌,田況卒於嘉祐八年二月乙酉,《長編》卷一八六,4490頁,卷一九八,4790頁。

[41] 《長編》卷三三五,8063頁。《宋會要輯稿·崇儒五》獻書升秩,2850頁。

[42] 《東都事略》卷五七《宋敏求傳》,南宋紹熙四川眉山程舍人宅刊本,葉三b。

[43] 《東都事略》卷九二《楊繪傳》,葉二a。《宋史》卷三二二《楊繪傳》,10450頁。

[44] 《東都事略》卷七〇《田況傳》,葉五a。《宋史》卷二九二《田況傳》,9783頁。

[45] 《東都事略》卷九四《孔文仲傳》,葉一a。《宋史》卷三四四《孔文仲傳》,10933頁。

[46] 《東都事略》卷一一六《蔡肇傳》,葉五a。

[47] 《東都事略》卷一一六《鮑由傳》,葉六a。

[48] 劉摯《忠肅集》卷一三《正議大夫致仕龔公墓誌銘》,中華書局,2002年,266頁。

[49] 《東都事略》卷七四《張方平傳》,葉四a。

[50] 《文獻通考》卷二三五《經籍考》,6428頁。

【作者简介】马楠,北京人,博士。清华大学出土文献研究与保护中心长聘副教授、博士生导师。主要研究方向:古典文献学、先秦两汉文献与出土文献。

相关链接:

馬楠丨《玉海》引《國史藝文志》考述

馬楠丨《歷代名畫記》“古之秘畫珍圖”的兩種文獻來源馬楠:隋書經籍志雜考三則馬楠:鄭玄注《禹貢》所引地理志係《東觀漢記》之地理志考马楠:《新唐书艺文志》增补修订《旧唐书经籍志》的三种文献来源马楠:《隋书经籍志》著录撰人衔名来源考述“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

轻轻松松读《老子》(80)

《老子》第80章小国寡民原文:小国寡民。使有什佰之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟车,无所乘之;虽有甲兵,无所陈(通“阵”)之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。译文: 秋雨堂2023-07-29 16:07:080000

秋雨堂2023-07-29 16:07:080000什么是天道?什么是天之道?什么是天命?道德经第九章便是天之道

什么是道?什么是天道?什么是天之道?什么是天命?道德经第九章的核心思想便是天之道。“持而盈之,不如其已。揣而锐之,不可常保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。”这是道德经第九章原文,本章主要论述了什么是天之道。其实,道就是天道,也是天之道,也是天命,它们本质上都是相通的,其实质都是一回事。《道德经》开篇就已经说明:道可道非常道;名可名非常名。紫网2023-10-14 12:25:010000轻轻松松读《老子》(29)

《老子》第二十九章原文:将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也,不可执也。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。夫物,或行或随,或歔(xū吸气)或吹,或强或羸(léi瘦弱),或载或隳(huī毁坏)。是以圣人去甚,去奢,去泰。译文: 秋雨堂2023-07-30 09:11:430000

秋雨堂2023-07-30 09:11:430000道德经里隐藏的惊天秘密,2000年无人发现,原来是被我们忽略了

说到道德经,你一定不会感到陌生。它就像一盏璀璨的明灯,在中华文明长河中闪烁着智慧的光芒。如今,海外学者们早就将其翻译探讨,并从中汲取养分指引生活。但是我们中国人反而很多都未曾好好理解这个国粹。道德经中蕴含的智慧观点数不胜数,但是核心的概念就在“无为”二字。听“无为”二字,你脑海中的第一个念头,一定是托着腮帮子睡大觉的懒人形象。但是,你猜错了!道德经中的“无为”可不是懒癌晚期。紫网2023-10-15 11:27:390000