马燕鑫丨方志金石文献对集部著作整理的价值

注:本文发表于《燕赵文化研究》第八辑(中国社会科学出版社,2023),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢马燕鑫老师授权发布!

方志金石文献对集部著作整理的价值*

马燕鑫

内容摘要:方志中收录了丰富的集部文献,尤其是金石文献,因其流传不广的原因,在古代未能普遍地进入学者的视野,导致总集和别集的编纂有所遗漏,因此是辑佚的重要渊薮。同时方志金石文献还有助于史传记载、文人生平的研究。在校勘上,方志金石文献是时代较早的版本,具有纸本文献不可替代的作用。另外,通过文本比堪,方志金石文献对古代文章学也有一定的学术价值,值得充分的注意和利用。关键词:方志 总集 别集 辑佚 校勘

丰富的文献是深入研究的基础,准确的文本是求真索隐的前提。方志是一类数量庞大,而利用尚不充分的文献。《中国地方志联合目录》所收达8200余种,《中国地方志总目提要》则收8577种,当然其中所收并非存世的所有方志,可见方志文献资源的丰富。面对汗牛充栋的方志文献,目前对它的利用还远不够,尽管学界对其已有较多的注意,但其中的价值仍待发掘。本文以方志金石文献为例,说明它在集部著作整理中的功用和意义。

一、方志金石文献与总集

古代搜罗一代著作的总集,其编纂总会存在各种各样的遗漏,其中一种较常见的情况为忽略或遗漏金石文献。总集编纂者限于条件,虽然尽可能地将传世的文本文献进行爬梳,但散见于全国各地的金石碑版文献,则无法以一己之力全部搜罗。不少方志中汇辑收录了当地的此类文献,编为《金石志》。在古代书籍的传播中,方志的流通范围无疑要比其他典籍文献小,故往往没有进入总集编纂者的视野;即便注意到方志,也因厚古薄今的态度,对时代较后的方志文献置若罔闻。今以时代较早的文献为例,说明方志对总集编纂的裨益。

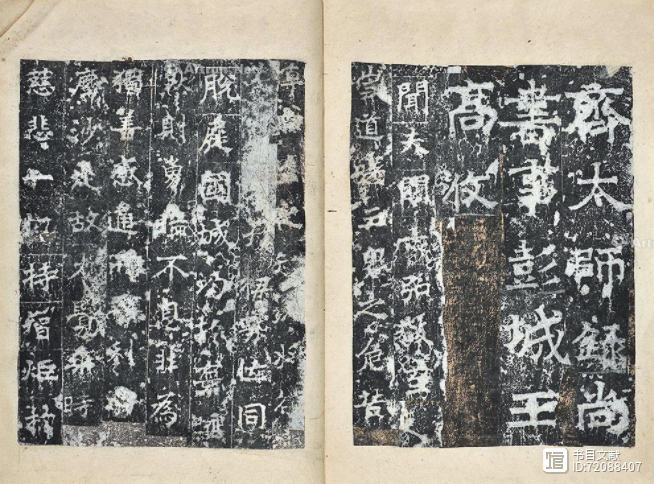

北齐魏收《彭城寺碑》[1]是为彭城寺重修竣工而作,因其重修为彭城王高浟捐金助成其事,故乃建此碑以赞颂之,碑文出自当时名笔魏收之手。魏收是被誉为“北地三才”中的一位,他以撰写《魏书》而著名,颇具史才和史识。《魏书》中的《释老志》是一篇重要的宗教史文献[2],对于佛教史,《释老志》在客观记述史实的同时,“进一步从史鉴的高度总结北魏佛教发展的历史,指出佛教猥滥发展的社会政治原因及其弊端”[3]。尽管如此,其中“传达的是一般民众的佛教信仰和一般阶层的佛教知识”[4],也就是说《释老志》反映的是普通信众对佛教的认识,而非精英阶层的观念。而《彭城寺碑》一文则是以精英身份,从更具个人色彩的角度,记述了佛教的精深义理及其对世俗政治的作用。文云:“资父事君,奉囗遗己,宣兹愿力,上奉皇家,世祀共圆囗周久,隆基与方地齐固。”又云:“磬此誓愿,皇道重明。囗鼓恒韵,神鼎不轻。”其对佛教的认识,超越了一般民众祈求一己福报的狭隘目的观,上升到了佛教对巩固现实政权的意义。《释老志》记述了民众为避徭役,依附佛教,对国家经济产生了深巨的侵害,其积重难返的流弊,令有识者为之叹息。这个认识也是从史家的立场出发。在《彭城寺碑》中,则表现出另一种论调,对于奢华的寺庙建筑,赞誉为“龙王愧巧,天地惭工”“思极神造,妙穷化术”,能令尘世之人“归生生之福,出死死之苦。永消烦恼,毕竟清凉”,同样体现的是个人角度的宗教态度。因此,《彭城寺碑》一文,对于研究魏收的佛教思想有不可代替的文献价值,对于考察其佛教活动的参与行为也极有意义。可惜,正如县志编者所说的,“高浟为北齐名王,魏收为词林巨子,竟不见于各家著录,亦异事也”[5],严可均在编《全北齐文》时,不知魏收此碑文的存在,因此漏收。对于研究北齐文学来说,如果忽视这篇碑文,无疑是一个缺陷。今人《全北齐北周文补遗》有录[6],可补严书之阙。但其录文仍有疏误,如“作城维城”,拓本“作城”作“作牧”;“花浮如盖”,拓本“如”作“成”;“魔梵相催”,拓本“催”作“摧”;“琉璃作纳”,拓本“纳”作“

”,即“网”字;文末碑主“刘永长名叟”,拓本“叟”作“旻”。以上数例,志书皆与拓本同。又志书详记碑文列数及所缺字数,据此犹可知碑刻原貌。《补遗》一书不标行列,漫漶处仅云“上阙”“下阙”,其体例不如志书完善。

北齐佚名《标异乡义慈惠石柱颂》[7],是为“标异”(旌表)兴立义坊、掩骼施食者而立。该文四千余字,详细记述了东魏、北齐之际的兵乱,以及施行义葬、设立义食的具体经过和细节。此文具有很高的史料价值,沈曾植有长跋加以考证,称文中所记诸义举之事“几与齐一代终始,故颂文所载多与本纪大事相关”[8]。唐长孺、刘淑芬、佐川英治相继进行了历史方面的研究[9]。从文学方面而言,此文为多用骈俪之语,如“桑干为虏马之池,燕赵成乱兵之地”“形骸曝露,相看聚作丘山;流血如河,远近翻为丹地”“穷智惠于德义场,追散花于慈悲室”“宝塔连云,共落照以争辉;甍宇接汉,将危峰以郁迾”“荆山之侧,白玉应生;丽水之滨,黄金自出”,对仗多数工整,于平仄也较用心。该文最突出之处是“文质相彰”,其所记载的义举,兼有人性的仁善和宗教的虔诚,从事者数十年坚持不辍,在时局动荡中,泽被贫苦之民,惠及泉下枯骨,事件本身即具有深厚的感人力量。因此虽出之以骈偶形式,但无浮华虚滥、文过其质之病,这正属于刘勰所说的“为情而造文”[10]。该颂的作者不详,从文笔来看,绝非平庸之辈,大概其下笔之时,无意为文而自成文采,不能不说它是北齐的一篇佳作。可惜限于见闻,严可均《全北齐文》失收,《全北齐北周文补遗》虽有载[11],但其录文尚有讹脱,如“气度闲润”,拓本“润”作“闰”;“泻不知竭”,拓本“泻”作“写”;“每以此意”,拓本“意”作“义”;“亲踰梁郑”,拓本“郑”作“邓”;“芳猷之不固”,拓本“猷”作“徽”;“目石柱高伟”,拓本“目”作“㠯(以)”。又如“式标囗囗囗囗年”,据拓本“式”上脱“依”字。以上数处,志书均与拓本同。

隋寇文约《修孔子庙碑》[12],为仁寿元年(601)四月,北平县新造孔子庙而作。作者寇文约,时为县令,生平不可考。该碑高四尺六寸,宽二尺八寸,八分书,碑文基本完好,仅泐数字。寇氏此碑为颂德之作,与后世庙碑记事之文不同,因此碑中未言及造庙的缘起、经过,而是敷扬孔子生平德业。因其旨在颂美,故文情浮华,叙述家世乃至远溯成汤,列叙商周,描写相貌则好奇征异,杂及谶纬。铭词亦肤廓冗滥,令人生厌。但碑文述孔子生平事迹,将《论语》《礼记》《史记》诸书记载之语贯串排比,有伦有序,较为可观。全文以骈偶成篇,文气贯通流畅,出语自然妥帖,尚不失为典丽之作。其中如“告朔则爱礼不爱羊,厩焚则问人不问马。束帛以赠程子,脱骖而哀旧馆。伤伯牛之有疾,叹冶长之非罪。钓而不纲,弋不射宿,曰仁与义,咸在兹乎”,再如“陈恒逆乱,故沐浴而请讨;莱夷阻兵,敷礼义而式遏。非殉举关之力,自怀圣人之勇”,又如“时临杏坛之上,或游舞雩之下。虽有乐于山水,不同群于鸟兽。飞轩历聘,是曰东西南北;干谒世主,诚求除害安民”,均清雅可诵。可惜严可均编《全隋文》时未见此碑文,今人《全隋文补遗》亦失收,当据方志补录。又鲁迅《日记》1916年2月9日载所买碑拓有《寇文约修孔子庙碑》,或称其“未详”[13],实则该碑尚存于方志中,可据以考证。

另外,再如《七帝寺碑》一文[14],亦均可补严氏《全隋文》及今人《全隋文补遗》之未备。至于元明清时期方志中所载录的各篇诗文作品,其数量尤不胜数,更是相关总集编纂所当重视的。

二、方志金石文献与别集

别集是四部文献中数量极多的一类,其价值也是多方面的,不只限于文学。别集的编纂情况也十分复杂,作者生前自编文集时,出于多种考虑,会对之前的文本进行删汰改订,因此从数量上来说,文集所录并非作者的全部作品。从文本上来说,改订后作品与此前流传于世的同篇作品必然有异。如果是作者的门生子孙为其编纂文集,同样也因搜罗不广而导致遗漏。在传抄刊刻中,又会产生不同程度的讹误。总之,对于别集的佚文和异文,方志文献有不容忽视的文献价值。兹亦举较为典型的例子,加以说明。

欧阳玄《建儒学碑记》[15],不见于《圭斋文集》(十五卷,附录一卷)。据宋濂序转述欧阳玄之孙语,欧阳玄的文章自擢第以后所作,多达一百余册,均毁于兵火。此次编纂的文集“则在燕所录自辛卯至丁酉七年之间作尔,间有见于金石者随附入之”[16]。“辛卯至丁酉”为元惠宗至正十一年(1351)至十七年(1357),次年欧阳玄去世。可见《圭斋文集》所录为其晚年之作。据其孙所述“间有见于金石者随附入之”,说明在编纂文集时,曾四处搜罗。但其搜罗并未完备,《建儒学碑记》便是一篇失收的佚文。碑记中载完县县学落成于“十三年癸巳二月”,落款撰写时间为“癸巳年三月”,即至正十三年(1353),则该文所撰时间正在“辛卯至丁酉”之间。之所以未收入《圭斋文集》,原因是编纂该集时,欧阳玄已去世二十四年(语见宋濂序),碑记原稿当已亡佚,而其孙居于南方,完县又远在北境,自然无法获见该碑,故而失收。今人李修生《全元文》收入卷一〇九六[17],汤锐点校《欧阳玄全集》收入“补编”卷之三[18],可补旧集之缺憾。

李东阳《李翔凤墓表》[19],不见于《怀麓堂集》。该文原题《明故荆州府同知李公墓表》,题衔“赐进士出身翰林院侍讲经筵官兼修国史长沙李东阳撰文”。据墓表,李翔凤卒于成化庚寅(1470),作墓表时李氏卒已八年,则墓表作于成化十四年(1478)。正德十一年(1516)熊桂刻《怀麓堂稿》,前有杨一清序,称该本所据为李东阳“自辑”本,“凡九十卷,总名之曰《怀麓堂稿》。诗稿二十卷,文稿三十卷,在翰林时作。诗后稿十卷,文后稿三十卷,在内阁时作。外有《南行稿》《北上录》以及《经筵讲读》、《东祀》、《集句》、《哭子》、《求退》诸录,则附于全稿之末”[20]。康熙二十年(1681),廖方达又据杨一清序本重刻。其版本源流,传承有序,其篇目应即出于李东阳自订。若然则《李翔凤墓表》不见于《怀麓堂集》,李东阳在自辑其诗文时,便未收此篇。何以未收此文,是底稿遗失?还是有意删除?大概前者的可能性更大。李东阳自辑文稿,时在晚年,其编成翰林时期诗文的时间在正德初年,不迟于正德五年(1510)[21],此时距写《李翔凤墓表》已三十余年,手稿容有遗失。幸而该文当时刻石,流传后世,又载录于方志,得以复见于今日。而岳麓书社1997年版《李东阳续集》及2008年湖湘文库版《李东阳集》均失收,故仍可为文集之补遗。

赵南星是晚明的名臣,其文集流传不广,集外佚文散见者亦不少。今人对其诗词曲的关注较多,而不太注意其他文体。作为明季德业兼耀的重要人物,其文章与时政有莫大关系,如果能够完备地汇集其文章,无疑是极有意义的工作。今检方志,尚能见到几篇未被提及的作品。如《邑侯于公生祠碑记》《铁如意铭》《东方未明砚铭》以及《重修龙王庙碑记》[22],这四篇作品,清初重刊《赵忠毅公全集》本《梦白先生集》、清光绪畿辅丛书本《味檗斋文集》均未收。《邑侯于公生祠碑记》作于万历丁亥(1587),时守母丧家居。《铁如意铭》“钩而无锁,廉而不刿。以歌以舞,以弗若是,折为君子之器也”。该铭作于天启四年(1624),上年大计京官,赵南星痛恨积弊,锐意澄清,不避权贵,从铭文中可见其骨鲠严正之概。《东方未明砚铭》“残月辉辉,疏星闪闪。鸡三唱,更五点,此时草书讥大奄。成则同汝功,败则同汝贬”,亦作于天启四年,为杨涟草弹劾魏忠贤二十四大罪疏而作,生动地传达出忠臣死谏的决心。《重修龙王庙碑记》当作于万历十九年(1591),时作者罢官乡居。万历十八年高邑重修龙王庙,庙成之日,南星作为邑人,恰居于家,于是应邀而写此碑记。以上四篇作品,均有助于丰富对赵南星生平和人格的认识。

另外,方志中还载录有天启三年十一月初八日立《诰封吏部尚书赵南星及其夫人冯氏诏旨碑》、崇祯二年闰四月十六日立《诏䘏吏部尚书赵南星诏旨碑》、崇祯二年九月十四日《谕祭吏部尚书赵南星碑志》、崇祯二年十月二十三日《赠赵南星荣禄大夫太子太保诰命碑》等四篇诏旨、诰命[23],同样是研究赵南星的重要史料,可补史传之不及。

类似的例子在方志中并不鲜见,如史可法《维新寺记》,作于崇祯壬午(1642),题衔“都察院右佥都御史史可法撰”[24],上海古籍出版社《史可法集》未收。又如魏象枢《重修儒学碑》[25],据碑记,庙学落成于康熙二十四年乙丑(1685)十二月,而魏氏卒于康熙二十五年,则该文作于二十五年之初。此文中华书局《寒松堂全集》未收。再如杜越《文庙重辟甬道碑》[26],文作于康熙十六年丁巳(1677)。今存十四卷本《紫峰集》为康熙十三年刻,此后所作诗文未及刊刻,此文可资《紫峰集》之补遗。又如高步瀛《马象环墓志铭》[27],为高氏交游的珍贵资料,可补今人《高步瀛著作辑刊》之未备。

三、方志金石文献的校勘价值

纸本文献在钞刻流传中,其文本会辗转产生诸多异文,相对而言,金石文献的文本则要稳定得多。方志中的金石文献,因地域相近的缘故,方志编纂者便于目验,故能基本保存文献原貌。尽管会在刻石和转录过程产生讹误,但其程度要低。因此,从版本的角度而言,金石文献与纸本文献因其“异源”性质,具备了互资校勘的条件。在校勘中,不仅可据金石文献来探究纸本文献沿袭已久的讹脱错乱,也可据纸本文献说明其与金石文献产生异文的原因。同时,也可在比较二者差异的基础上,进一步从文章学的角度,说明文本生产过程中的细节问题。兹举三例,以阐其说。

第一例为上举魏收《彭城寺碑》。该碑文对《北齐书·魏收传》的记载堪资校正。据本传载,魏收于“河清二年,兼右仆射”[28],《武成纪》载其事在“河清二年正月”[29]。但是碑文落款“太宁二年岁次壬午二月”,已题为“仆射魏收造文”。据《武成纪》,太宁二年(562)四月改元河清元年,也就是说魏收兼任右仆射在河清元年,史传所谓“河清二年”之“二”实为“元”之残字[30]。另外,魏收妻妹崔氏之子李公统参与高归彦谋反,魏收徇私,崔氏得免罪。随之被彭城王高浟揭发,魏收以罪除名[31]。高归彦谋反,已于河清元年七月被杀[32],而朝廷对叛党的处理必然刻不容缓,魏收既然宽纵高氏党羽,如何还能在次年任右仆射?可见《北齐书》记载有误。再者《魏收传》在其除名后,“其年又以托附陈使封孝琰”,令其门客同行[33]。考《武成纪》,封孝琰使陈在河清元年十一月[34],由此亦可证魏收任右仆射并被除名,与封孝琰使陈,两事同在河清元年。《北齐书》因将“河清元年”误为“河清二年”,致使魏收仕履事迹有所抵牾不通,今据《彭城寺碑》所署年月及职衔,便能解决《北齐书》之误。

第二例为《木兰辞》。该作品是一篇流传极广的乐府古辞,今存最早的文本为北宋初年《文苑英华》所录,其次为北宋中期郭茂倩的《乐府诗集》,还有《古文苑》,其时代在南宋绍兴年间[35]。这三个版本外,方志中还存有一个北宋中期的版本,亦即河北完县木兰祠宋代卧碑所刻本[36]。此碑为钱景初录辞而托郭寅立石,时在熙宁辛亥(1071),较郭茂倩编《乐府诗集》略早。木兰祠卧碑所录文本有几处重要异文,不见于他本,值得注意。今以《乐府诗集》卷二五所录《木兰辞》为本,参校以各本,并比较其优劣。

“唧唧复唧唧”,《乐府诗集》注“一作促织何唧唧”,《古文苑》卷十作“促织何唧唧”,《文苑英华》卷三三三作“唧唧何力力”,宋碑作“即足何历历”。案:《乐府诗集》所录为通行文本,所注异文与《古文苑》同。《文苑英华》所录文意勉强能通,唯有宋碑差异最大,又最费解。实则宋碑此句更接近原貌。“即足”为拟声词,《广雅·释鸟》“(凤皇)雄鸣曰即即,雌鸣曰足足”[37],凡鸟雀之声亦可泛谓为“即即足足”,简言之则为“即足”。“历历”为清楚分明之意。“即足何历历”,其艺术手法属于《诗经》的“兴”,借鸟鸣之声以引起木兰代父从军之事。后世在传钞中,因“足”字草书作“

”,与重文符号相似,遂讹作“即即”,后加“口”旁作“唧唧”。又涉下文“唯闻女叹息”而误解“唧唧”为叹息声,不仅失去文本原貌,而且使诗歌韵味大减。

“愿驰千里足”,《乐府诗集》《古文苑》同,《文苑英华》作“愿得鸣驼千里足”,注“得鸣”一作“借明”,又本句一作“愿驰千里足”,宋碑作“愿借千里足”。案:作五字句为是。唐代驿站置有“明驼使”,《文苑英华》“明驼”(讹作鸣驼)二字疑为唐人所加。又木兰不愿受赏,唯思早归故乡,故愿可汗能“借”与千里足。若作“驰”字,文意固然可通,但从辞令上看,则不够稳惬。

“出郭相扶将”,《乐府诗集》《文苑英华》《古文苑》并同,宋碑作“出迎相扶将”。案:作“迎”字是,当从碑本。“迎”字之“卬”与“郭”草书形近,又脱去“辶”,遂讹作“郭”。木兰爷娘听闻女儿归来,出门相迎。若作“出郭”,从礼制上来说,父母远迎女儿,不合尊卑之礼。且木兰骤然归家,门前下马,事出望外,故其爷娘相扶出迎,阿妹理妆,小弟备馔,尽显一片匆遽热闹之状,文笔十分生动。若“出郭”相迎,诗歌情景便失于缓滞。

“阿姊闻妹来,当户理红妆”,《乐府诗集》《古文苑》《文苑英华》并同,宋碑作“小妹闻姊来,对镜理红妆”。案:上句“姊”“妹”二字互倒,文意俱可通,无以定其是非。下句当以“对镜”为是,若作“当户”,则细节描写不够鲜明准确。赵匡胤祖父名敬,宋人避嫌讳“镜”字,“当户”二字疑因避讳而改。

此外,宋碑所存异文还有数例,如“策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎”,宋碑无“赏赐百千强,可汗问所欲”二句。“着我旧时裳”,宋碑作“着我旧衣裳”。“同行十二年”,宋碑作“相随十二年”。对于理解诗意,均有裨益。该碑所录《木兰辞》的版本价值颇高,逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》中《梁诗》卷二九收《木兰诗》,未能据宋碑加以校勘,殊为憾事。

第三例是韩琦守定州时所写的《重修儒学记》[38],篇首阐释学校对于教化人民的功效,说到:

天与人性不一,圣人欲率焉而一之于善,非学不能也。三代之兴也,自国家以达乎乡党必有学,以教其民人,导其性使一之于善,以明乎君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇之道,然后安其分而享国长久。

此文又见《安阳集》卷二一,题作《定州新建州学记》。但比勘二者,发现其文本最大的差异是,在“非学不能也”句下,《安阳集》尚多103字,即:

夫子之言性有三,曰上智,曰下愚,曰中人。谓智愚则不移矣,然而中人之可以上下者,由学与不学乎!昌黎文公曰:上之性就学而愈明,下之性畏威而寡罪。夫智者之欲益明,愚者使知其可畏,又必在乎学而已矣。呜呼!文公之言性,可谓能广圣人之道,而所劝多矣。故……

碑文之所以比本集少百余字,显然不是漏刻,因为韩琦身为一州最高长官,他为州学所撰之文,石工于情于理不应疏漏,更何况百余字之多。同时也不是方志编纂者过录碑文时漏抄,因为漏抄一二字,容有其事,而漏抄百余字,且还是文意完整的一段话,明显不合常理。最合理的原因是,碑文为韩琦所作初稿,待日后收入文集时又有所增订,故而致使两本文字颇有互异。

从该文的文理上而言,“天与人性不一,圣人欲率焉而一之于善,非学不能也”是全文的核心论点,“三代之兴也”以下是论据。但是人的禀性愚智不齐,利钝不一,何以“学”能够导民向善?如果“学”对不同人的教化效果不一样明显,那么三代又如何能郅治升平而“兴”呢?碑文在逻辑上明显不够严密,阐述也有欠充分。待收入文集时,作者补充孔子及韩愈的话作为依据,说明“学”对于教化不同的人,均各有其重要性,能使智愚之人各得其宜,正因为如此,所以三代社会才能兴盛。有了新补的这段话,文章的论述便缜密得多了。方志载录的碑文有助于更细致深入地认识韩琦该篇文本的形成过程,同时从文章学的角度,它对我们了解古人的写作方法及如何修改,提供了一个可资借鉴的实例。

类似的例子在方志中还很多,如杨士奇《赠资善大夫北京行部尚书李公人义神道碑》一文[39],又见《东里续集》卷二六,题作《李氏先茔之碑》。其中异文同样文集较碑文为优,从比勘中可体会到作者修改时的用意。例如“惟二圣大德如天,靡不徧覆”,下四字《续集》作“有以施及”,语言更为平实准确,不似碑文之浮夸。“暨先人所以留遗我者”句之“留遗”二字,《续集》作“敷遗”,语出《尚书·康王之诰》,用词典雅贴切。“其所及人益厚”,《续集》下多“平居睦族乐宾,笃子姓于善而已”十三字,描写人物行事更加完备,形象也更丰满。再有《工部尚书李公神道碑》一文[40],又见《东里续集》卷二七,也可以方志所录为校勘之资,体察其为文之用心所在。

方志金石文献散布四处,或名都大邑,或僻壤深山,数量之富,出人意表。但限于文献的载体形式,其流传不广,在编纂总集别集时又囿于见闻,不免有遗珠之恨。若能结合朝代的疆域、文士的行踪等线索,从相关方志中寻检佚作散篇,必能披沙拣金,有所收获。总之,方志金石文献对集部著作的辑佚、校勘作用甚大,对文章学也有其不可替代的价值和意义,值得我们充分利用,庶能发挥其所具的功效。

注释:

* 本文为河北大学燕赵文化高等研究院重点项目“京津冀方志文学史料辑考”(2020D26)阶段性成果。

[1] 《民国定县志》卷十八,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第35册,上海书店出版社,2006年,第637—638页。

[2] 关于《释老志》的史料价值,研究者归纳为三个方面,(1)它所记载的元魏僧官制度对于研究中国佛教制度的重要性;(2)它是北魏政治与佛教微妙关系的重要资料来源;(3)它所记载的资料对于研究佛教寺院经济的重要性。见葛兆光《魏书·释老志与初期中国佛教史的研究方法》,《世界宗教研究》2009年第1期,第34页。

[3] 向燕南:《魏书·释老志的史学价值》,《史学史研究》1993年第2期,第60页。

[4] 《魏书·释老志与初期中国佛教史的研究方法》,第35页。

[5] 《民国定县志》,第639页。

[6] 韩理洲:《全北齐北周文补遗》,三秦出版社,2008年,第15—16页。

[7] 《光绪定兴县志》卷十六,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第32册,第412—420页。

[8] 沈曾植跋文见该颂后所附。

[9] 唐长孺:《北齐标异乡义慈惠石柱颂所见的课田与

田》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),1980年第4期。刘淑芬:《北齐标异乡义慈惠石柱——中古佛教社会救济的个案研究》,《新史学》1994年第5卷第4期,第1—50页。[日]佐川英治:《北齐标异乡义慈惠石柱所见的乡义与国家的关系》,见牟发松《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,华东师范大学出版社,2006年,第248—260页。

[10] 刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》卷七《情采》,人民文学出版社,1958年,第538页。

[11] 《全北齐北周文补遗》,第41—47页。

[12] 《民国完县新志》卷九,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第40册,第358—359页。

[13] 强英良:《鲁迅藏碑拓研究(三)》,《鲁迅研究月刊》2007年第10期,第56页。

[14] 《民国定县志》卷十八,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第35册,第640—641页。

[15] 《民国完县新志》卷九,第361—362页。又见《光绪保定府志》卷二九“完县学·文庙”条,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第31册,第471页。《保定府志》所录偶有脱文。

[16] 欧阳玄:《圭斋文集》卷首宋濂序,明成化七年(1471)刘釪刻本。

[17] 李修生:《全元文》卷一〇九六,凤凰出版社,2004年,第34册,第515页。

[18] 欧阳玄著,汤锐点校:《欧阳玄全集》,四川大学出版社,2010年,第490页。

[19] 《光绪定兴县志》卷十七,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第32册,第443—444页。

[20] 此序转引自廖方达刻《怀麓堂集》书首。

[21] 钱振民:《怀麓堂稿探考》,《复旦学报》(社会科学版)1996年第1期,第65页。

[22] 《民国高邑县志》卷九《金石志》,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第7册,第100、102、102页。卷十三《续编·金石》,第143页。

[23] 《民国高邑县志》卷九,第102—103页。

[24] 《民国新城县志》卷十七,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第37册,第530—531页。

[25] 《光绪广昌县志》卷十二,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第36册,第505—506页。

[26] 《光绪保定府志》卷二九,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第30册,第469页。

[27] 《民国雄县新志》二十一,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第38册,第232—234页。

[28] 李百药:《北齐书》卷三七《魏收传》,中华书局1972年,第491页。

[29] 《北齐书》卷七《武成纪》,第91页。缪钺《魏收年谱》沿用其说,见《四川大学学报(社会科学版)》1957年第3期,第31页。

[30] 参《民国定县志》碑文后按语,第638页。

[31] 《北齐书》卷十《彭城王浟传》、卷三七《魏收传》,第135、492页。

[32] 《北齐书》卷七《武成纪》,第92页。

[33] 《北齐书》卷三七《魏收传》,第492页。

[34] 《北齐书》卷七《武成纪》,第91页。

[35] 参王晓娟:《古文苑成书年代考》,《文史哲》2010年第1期,第40—48页。

[36] 《民国完县新志》卷九,第360页。

[37] 王念孙:《广雅疏证》卷十下,中华书局,2004年,第381页。

[38] 《民国定县志》卷十九,第653—654页。

[39] 《民国清苑县志》卷五,《中国地方志集成·河北府县志辑》,第29册,第525页。

[40] 《民国清苑县志》卷五,第525—526页。

【作者简介】

马燕鑫,1984年生,山西汾阳人,文学博士,河北大学文学院副教授。著作有《張衡作品研究》等。

相关链接:

马燕鑫丨“苏李诗”的用韵特征及《李陵集》成书考论

马燕鑫:从文献到文学:文本细读的必由之路——以《文选旧注辑存》为例

王诩-【谋篇第十(第二部分)----原文和译文】

作者:潘长宏2023年5月31日王诩,别名禅,生卒年不详,又称王蝉、道号鬼谷子。春秋战国时期楚国人,祖籍朝歌(今淇县)城南。战国时期传奇人物。著名谋略家、纵横家的鼻祖,兵法集大成者,诸子百家之纵横家创始人,相传其额前四颗肉痣,成鬼宿之象。 溱湖之恋2023-07-28 12:25:040000

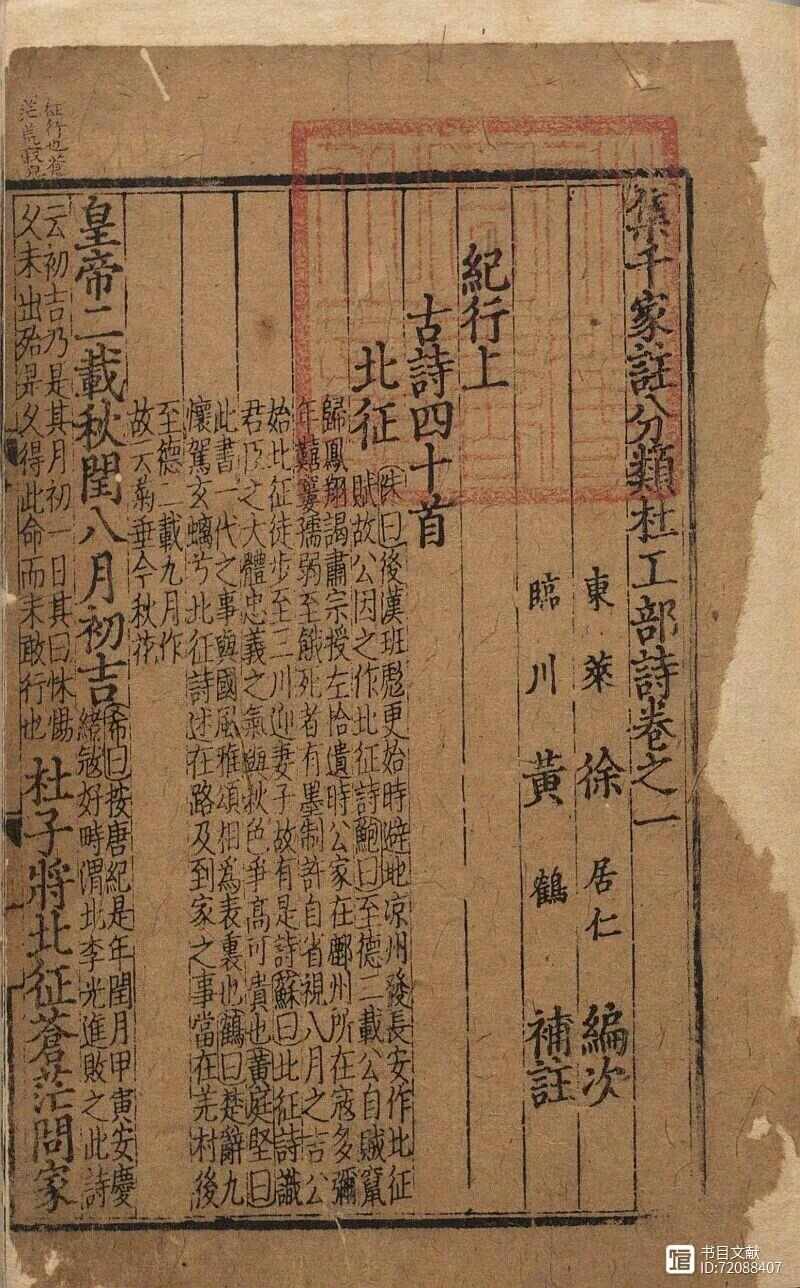

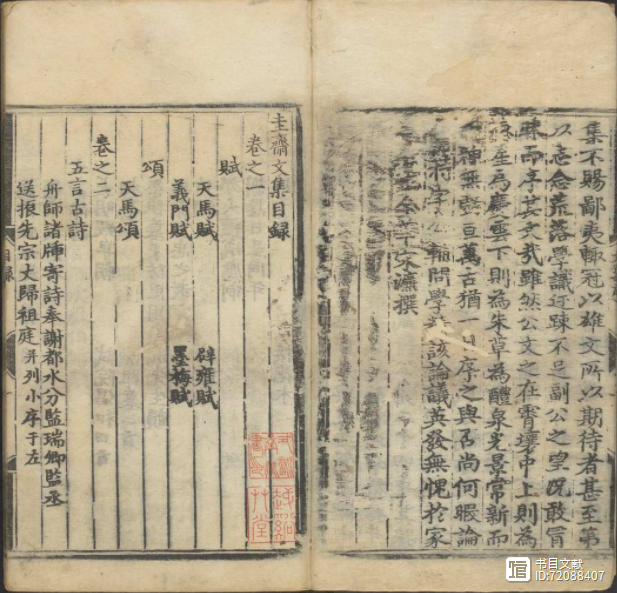

溱湖之恋2023-07-28 12:25:040000刘晓亮丨日本内阁文库藏“集千家注”系列杜集三种考述

注:本文发表于《广东开放大学学报》2022年第2期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢刘晓亮老师授权发布!日本内阁文库藏“集千家注”系列杜集三种考述刘晓亮 书目文献2024-02-02 11:06:380000

书目文献2024-02-02 11:06:380000鬼谷子教你说话技巧,怎样让别人说真话,做一个懂说话的精明人

鬼谷子是中国古代著名的军事家、思想家和政治家,他的智慧和洞察力深受后人推崇。除了在军事策略方面有着卓越的成就外,鬼谷子还对说话技巧和人际交往有着独到的见解。在本文中,我们将探讨鬼谷子如何教导人们说话技巧,以及如何成为一个懂得如何引导别人说真话的精明人。一、善于倾听鬼谷子教导我们,成为一个懂得说话技巧的人首先要善于倾听。倾听是一种尊重他人和建立信任的重要方式。 鬼谷子智谋2023-08-07 12:36:410000

鬼谷子智谋2023-08-07 12:36:410000轻轻松松读《老子》(60)

《老子》第六十章治国烹鲜原文:治大国,若烹小鲜。以道莅(lì,临,治理)天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不伤人;非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。译文:治理一个庞大国家,就像烹饪小鱼一样,不能频繁翻动,翻动多了就容易碎掉。 秋雨堂2023-07-30 11:42:540000

秋雨堂2023-07-30 11:42:540000《道德经》的思维方式,让人豁然开朗!

《道德经》,被誉为“万经之王”。它只有五千余字,却涵盖了修身、治国、用兵、养生之道。而其中潜藏的思维方式,更是智慧之光、辉耀寰宇。若读懂一、二,人生必将豁然开朗。1、重“无”思维有之以为利,无之以为用,这是重“无”的思维。有些东西,看不见,却无处不在、能量惊人。比如,诚信。就像商鞅立木为信,成就了变法下秦国的崛起。人无信则不立。以诚待人,以信处世,才能赢得口碑,成就人生。紫网2023-10-15 10:35:510000