謝久勝丨蔣維喬與《吕氏春秋彙校》

説明:本文係“中國早期經典文本的形成、流變及其學術體系建構研究”(項目編號21&ZD252)階段性成果,原載於《中外論壇》2023年第2期,此爲作者底稿,引用請據该刊。

蔣維喬與《吕氏春秋彙校》

謝久勝

蔣維喬(1873-1958),字竹莊,别號因是子,江蘇武進縣(今常州市)人。七歲始就學私塾,然家貧無書,借閲《曾文正家書》,方稍窺學問門徑。弱冠之後,攻讀訓詁、詞章、算學、輿地等“爲人之學”。二十三歲以歲考第三名進入江蘇最高學府南菁書院[1]。二十八歲因染肺癆而沉潛《老》《莊》、佛經之學,並習得内視、静坐之術,踐行“身心之學”。二十九歲於科試中拔得一等第一,因厌極科举而決然捨去。同年因感南菁書院改組之腐敗而入常州修學社,是其“學術之思想大改革之年”。三十歲任愛國學社教員,並受蔡元培委托接管愛國女社。後因其師鍾觀光薦許進入商務印書館編譯所,與蔡元培、章太炎等人共事,此後於編譯所工作十餘年,是《最新教科書》等早期教科書的重要編者之一。辛亥革命後,以教育部參事之職協助蔡元培。1917年再任教育部參事。1922年始任江蘇省教育廳廳長,其間於東南大學教授佛教哲學。兩年後因時局所迫而接任東南大學校長一職。1928年始應上海光華大學[2]之聘。建國後任上海文史館館務委員,並於1958年與世長辭。[3]

蔣維喬於1928年夏首次受聘光華大學講授中國哲學,1929年正式接受光華大學哲學教授之聘任,後歷任中文系教授、系主任、教務長兼誠正文學社(即1941年改組後的文學院)社長等職。蔣維喬任教光華大學時,主講老莊、佛學、中國哲學等思想史課程,兼有開設專書學程,《吕氏春秋》即其1934年秋所開設[4]。此時,沈延國、楊寬、趙善詒三人都是光華大學國文系三年級學生,也都選修了蔣維喬開設的《吕氏春秋》課程。因楊、沈、趙三人屢有探討《吕氏春秋》課程相關事宜,且多番詢疑,故蔣維喬鼓勵三人“何不共撰次一《集解》,既便檢討,又益來學”[5],並憑藉早年交遊爲三人竭力搜集《吕氏春秋》諸刻本。集師生四人之力完成的《吕氏春秋彙校》(後文簡稱“《彙校》”)就是《集解》的先聲[6]。

《彙校》一書以清乾隆五十三年(1788)畢沅靈巖山館所刻《吕氏春秋新校正》(後文簡稱“畢校本”[7])爲底本,通校元至正嘉興路儒學刊本(簡稱元刊本),既有對清光緒元年(1875)浙江書局等校刻《二十二子》所收《吕氏春秋》(以畢校本爲底本)的訂正,又廣泛核校明弘治十一年(1498)河南開封府許州重刊本(簡稱李本)、嘉靖七年(1528)關中許宗魯刊本(簡稱許本)、萬曆乙卯(七年,1579)張登雲刊本(簡稱張本)、萬曆乙卯(七年,1579)維陽資政左室姜壁重刊本(簡稱姜本)、萬曆雲間宋邦乂等校本(簡稱宋邦乂本)、萬曆丙申(二十四年,1596)劉如寵本(簡稱劉本)、萬曆乙巳(三十三年,1605)汪一鸞刊本(簡稱汪本)、萬曆庚申(四十八年,1620)凌稚隆朱墨套印本(簡稱凌本)、錢塘朱夢龍本(簡稱朱本)、新安黄之審本(簡稱黄本)、日本版宋邦乂等校本(簡稱日刊本)、(附)松江陳繼儒校本(簡稱陳本)、(附)天啓吴勉學刊本(簡稱吴本)等等以及各種類書、古籍等,最終由上海中華書局於1937年印行,章太炎題名,並收入《光華大學叢書》。時至今日,距該書出版已有八十五載,但《彙校》的學術價值其實並未引起《吕氏春秋》研究同仁的足够重視。筆者披覽是書,若有所得,兹蠡測其價值於後。

一、《彙校》研究史述評

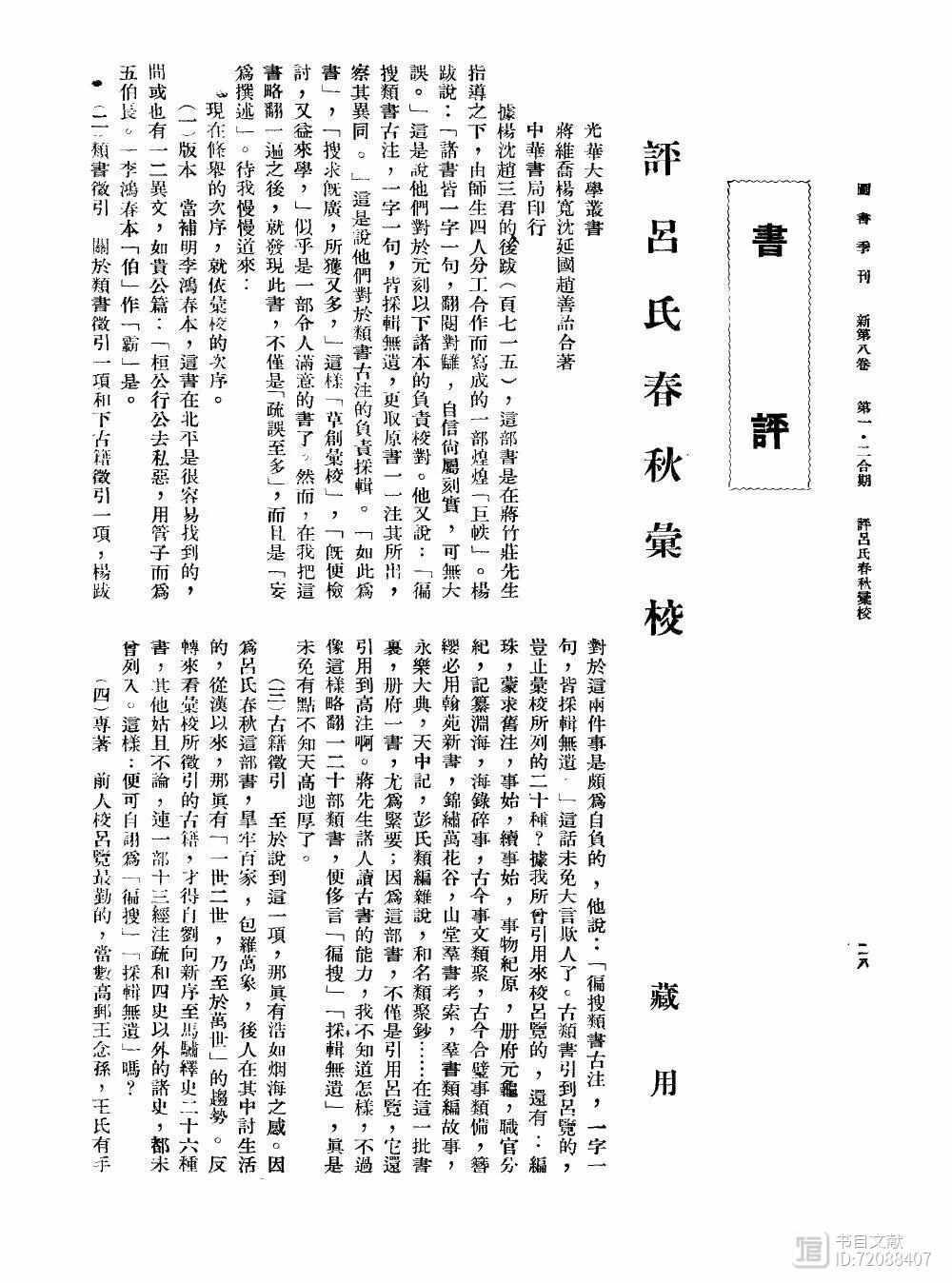

對《彙校》學術價值的忽視直接反映在是書的研究史當中。其中,王利器是評介《彙校》的第一人。1947年,王氏即以“藏用”爲名發表了《評吕氏春秋彙校》一文,謂是書“不僅是'疏誤至多’,而且是'妄爲撰述’”,可謂極盡批評之能事。[8]平心而論,王氏確實點出了《彙校》的部分缺漏,但總體上過於苛責,且王氏實際上由於自身研究的局限忽視了《彙校》最大的價值。[9]王氏此文後爲王啓才《吕氏春秋學術檔案》一書在評介《彙校》時全文過録,但後者並未意識到“藏用”即“王利器”,且按語中“由於只有彙校、没有附原文等原因,又不便閲讀,所以《新編諸子集成》最終没采用該書”的推斷也是錯誤的。[10]事實上,《彙校》完成後,楊寬、沈延國又合作完成了《吕氏春秋集釋》一書。今部分研究中尚存《集釋》倩影,如劉生良《鵬翔無疆——莊子文學研究》所列參考文獻中即有“楊寬、沈延國:《吕氏春秋集釋》,中華書局1961年版”[11],《中國古代文學通論·先秦兩漢卷》在介紹《吕氏春秋》時亦有“今人注本有楊寬、沈延國的《吕氏春秋集釋》,陳奇猷的《吕氏春秋校釋》”[12]語。考《新編諸子集成第一輯擬目》,楊、沈二人的《吕氏春秋集釋》亦赫然在列,但《集釋》底稿不幸被中華書局於八十年代之間遺失,所以《新編諸子集成》原來的編纂計劃擱淺,最終只能以許維遹《吕氏春秋集釋》一書作爲替代[13]。

尹仲容1951年自印排印的《吕氏春秋校釋》一書書末亦附有蔣維喬等《吕氏春秋佚文輯校》,表明其曾參閲《彙校》。關於尹書,嚴靈峰評價甚低:“(《校釋》)大抵剿襲許維遹《吕氏春秋集釋》、蔣維喬等《吕氏春秋彙校》二書,删削許本,間附本文之下,略采近人譚戒甫、王叔岷等説,以粉飾之。書中所稱'舊注’,不明所出,亦不詳何人。”[14]但吴福相却認爲“尹仲容《校釋》本最爲晚出,雖未必盡是後出專精,要亦可采者多有”,所以采用其作爲研究的底本。[15]詳考嚴靈峰所説,論證甚爲精當,比如“尤甚者,《振亂》篇,畢沅《新校正》本'而伐有義也’,《校釋》謂:'舊本作伐,蔣據張本、元本改。’不知畢氏所稱'舊本’,即指元大字本,著者意反以畢本爲'舊本’,以元本爲'校本’”[16]之例,就直指尹書之弊病。據此推測,嚴氏當曾詳審尹書。而且,嚴氏《周秦漢魏諸子知見書目》當中亦有對《彙校》的簡要評介,並謂其“對畢校本亦多指摘”[17]。因此,嚴氏的評價應當是公允的,其觀點與田鳳臺“近人尹仲容氏之《吕氏春秋校釋》,則諸本之殿後者也”[18]之説也是不謀而合。

陳奇猷約六十年代開始撰作的《吕氏春秋校釋》一書亦有參考《彙校》。陳氏校釋多有徵引《彙校》原文,並時有指摘,徑謂“蔣校疏矣”。[19]應當説,陳氏已經充分注意到了《彙校》的校勘學價值,並且有所吸納。然而,陳書實際以畢沅《吕氏春秋新校正》爲底本,可以説也是忽視了《彙校》最大的發現[20]。張雙棣等《吕氏春秋譯注(修訂本)》所附主要參考文獻中亦有《彙校》,但正文主要依據畢沅《吕氏春秋新校正》。[21] 朱永嘉、蕭木注譯,黄志民校閲的《新譯吕氏春秋》亦有參考《彙校》,但正文主要依據陳奇猷《吕氏春秋校釋》。[22]因此,《吕氏春秋》的兩個譯注本某種程度上也只是沿襲了陳書的研究結論。

田鳳臺《吕氏春秋探微》同樣參考了《彙校》,但田氏認爲畢沅《吕氏春秋新校正》“集諸本之成,最爲佳善”,且許維遹《吕氏春秋集釋》“搜集畢校以後諸家校注”“較畢本更後來居上”,而《彙校》却是“校釋之文,單獨成書,未便讀者”。[23]這實際上在對比中輕視了《彙校》的價值。而後,李家驤《吕氏春秋通論》一書雖然明確指出《彙校》並未參考許維遹《吕氏春秋集釋》,但也只是泛泛而言《彙校》“意在版本、所取角度、徵引古籍等諸方面有所開拓和突破”,並未具體深入其内容本身。[24]

此外,部分學位論文皆有提及《彙校》,如王啓才《吕氏春秋文獻研究》、胡光庭《吕氏春秋疑問句考察》、楊志華《吕氏春秋的史學理論成就》、徐麗華《吕氏春秋文獻學研究》、馬玉梅《吕氏春秋中的春秋故事研究》等等[25],但諸家實質上並未超出前人研究視野。例如,王啓才對《彙校》的論述主要截取了田鳳臺、李家驤的介紹;王啓才、徐麗華都認爲《彙校》指出了畢校本的錯誤,實際上嚴靈峰早有此説;楊志華認爲許維遹《吕氏春秋集釋》纔是“他們中間校釋整理工作的最高成就”,徐麗華、馬玉梅都提到了《彙校》不便閲讀的特點,田鳳臺其實早已有類似的論斷;甚至胡光庭還犯了基本錯誤,將《彙校》著録爲北京中華書局出版。另外,張艷、紀景超《吕氏春秋文獻學研究綜述》一文亦簡要介紹並肯定了《彙校》彙集異文、衆説的優點[26],而此點實際上就是陳奇猷最爲看重的《彙校》價值之所在。

近十年來最關注《彙校》一書的是俞林波,其衆多研究成果皆有涉及[27]。但俞氏亦並未完全重視且充分吸收《彙校》的研究成果。僅舉二例爲説明:一、《元刊吕氏春秋考述》一文載:“吴壽旸《拜經樓藏書題跋記》中對元刊《吕氏春秋》的描述稍有不同……《拜經樓藏書題跋記》(《續修四庫全書》影印上海古籍出版社藏清道光二十七年海昌蔣氏刻本)所謂'每行大小字俱三十’與《中華再造善本》影印上海圖書館藏元刊本不同。”索《彙校·版本書録·元至正嘉興路儒學刊本》,其所引《拜經樓藏書題跋記》正是“每行大小字俱二十”[28],且上海博古齋民國壬戌年(1922)影道光二十七年(1847)丁未蔣氏宜年堂開雕《拜經樓藏書題跋記》卷4所載以及上海古籍出版社2007年版《拜經樓藏書題跋記》第103頁所載亦同;二、《元刊吕氏春秋校訂》一書所據校本中有《二十二子》所收《吕氏春秋》,且俞氏校訂多據此本改定,然《二十二子》本實則浙江書局於光緒元年(1875)據畢沅靈巖山館所刻《吕氏春秋新校正》的校刻本,而《彙校·叙例》中已經指明此本“脱訛頗多,非《畢校》之舊”[29]。以此推論,俞氏其實亦未足够重視《彙校》的成果。

綜而論之,《彙校》問世以來的諸家研究中,王利器對於《彙校》的評論是最爲全面的,但可惜是負面意見爲主,未曾窺視到此書實際的學術價值;陳奇猷實質上也只是局部上吸收了《彙校》的校勘成果,而忽視了此書研究《吕氏春秋》的主要創見;其餘研究,或略微提及《彙校》“指摘畢校本”這一事實,或言其“排版不便閲讀”,抑或停留在簡單介紹此書的層次,基本上都未曾細緻深入探究此書的實際價值。因此,重新審視《彙校》一書,深掘其價值,給予其在《吕氏春秋》研究史上應有的地位,這是完全必要的。

二、《彙校》研究《吕氏春秋》之創見

《彙校》一書包含《叙例》《引書要目》《版本書録》、正文(含高誘《序》)彙校、三個《附録》(《佚文輯校》《補校宋本太平御覽》《舊本序跋》)以及《跋》諸部分[30],在《吕氏春秋》的研究上確實多有創見。析言之,主要表現在以下三個方面:

其一,《彙校》首次在通校元刊本、彙校衆本的基礎上,明確表示:畢校本主要依據的是盧文弨的《吕氏春秋》校本,並且直接揭開了畢校本《序》中畢沅所謂“暇日取元人大字本以下悉心校勘”之僞 。《彙校叙例》云:

畢校《吕氏春秋》,盧文弨實會其事。自稱取元人大字本以下,悉心校勘,審正參訂者都十二人,亦盛舉矣!譽之者乃謂畢校出而舊本皆可廢,然盧氏實以宋邦乂本爲主,而略參李本、許本等,初未嘗細校也,故疏誤至多。且疑所列八本,亦非盧氏盡見,多所取給於他人,故彼謂某本作某,他本亦往往皆同。《善本書室藏書志》載所藏宋啓明本云“盧氏以李本、許本、朱本校正”,或其校勘之舊本。又,《版本書録·元至正嘉興路儒學刊本》下蔣維喬等按:此本多脱誤,然自有可取處;而畢氏乃謂其“脱誤與近時本無異”,於書中絶少稱引。僅“《疑似篇》'戎寇當至’,畢校云:'當至别本作嘗至,今從元本。’”一見之。 陳氏《正誤》(按,即陳昌齊《吕氏春秋正誤》)所稱引,頗足補其疏。畢校所稱引以李本爲較多,明云從李者,計有五條,陸心源、葉德輝因謂畢校祖李本。是若,李本爲衆本之冠矣!然逐篇覆按……畢氏何不據元本,而獨據李本?明畢氏於元本固未嘗校理,非偶未照也。或手邊無元本,遂漫稱爲“與近時本無異”,乃獨據李本爲説耶?不僅此也,又如……畢氏苟見元本,何不據元本以訂之?

其實,早就已經有人懷疑畢校本的来源問題,蔣維喬等按語中提及的陸心源、葉德輝即是,二者皆認爲畢校本祖於李瀚本。[31]與陸心源同時代的李慈銘亦是如此,其推測盧文弨纔是畢校本優良的根袛所在:

閲《吕氏春秋》。乾嘉以來,諸儒悉心考訂,周秦古籍,粲然具明,一洗明刻之陋。其最以校勘明者,盧抱經、顧澗薲兩家,蓋非六朝以後人可及。……諸家刻叢書者,以抱經堂、經訓堂、雅雨堂、岱南閣四家爲最善。經訓堂中以《吕氏春秋》及《釋名》兩種爲最。蓋《釋名》爲江叔澐校本,此則盧抱經校本也。[32]再參照丁丙對於其所藏宋邦乂本的描述:吕氏春秋二十六卷,明刊本。高氏訓解,明雲間宋邦乂、男宋啓明校。前有琅琊王世貞撰序、雲間莫是龍書序,又有華亭宋啓明重刻序及高誘原序。宋邦乂原有是刻,范廷啓、徐益孫、何三畏同校,此皆削去,僅列男宋啓明一名耳。盧抱經以李瀚本、許宗魯本、朱夢龍本校正。[33]那李慈銘推測背後的實際含義就是:宋邦乂本纔是畢校本的祖本。

顯然,陸心源、葉德輝二人和李慈銘的結論就是相互抵牾的。然而,《彙校》之所以敢於如前所示,明言盧文弨的功勞,並且在《版本書録·弘治十一年河南開封府許州重刊本》下推斷陸、葉二人所語“恐皆非其實”,筆者以爲源於兩點:

第一,《彙校》綜合考量了錢大昕、梁玉繩、汪中、錢保塘、陳喬樅等人的記載,在成書背景的層面上肯定了盧文弨校訂《吕氏春秋》的功勞[34]——此點是此前畢校本的研究者未曾深刻留意的。

第二,《彙校》首次重新核校了畢校本的參考文獻,在彙校衆本的基礎上,不僅理清楚了畢校本審正參定名單所列十二人分别的貢獻:

盧文弨、謝墉、錢大昕、孫志祖、段玉裁、趙曦明、錢塘、孫星衍、洪亮吉、梁玉繩、梁履繩、臧鏞堂。中以孫(蔣維喬等按:疑即孫志祖)及梁履繩用力最勤,梁玉繩則次之,趙則僅見於《先己》《圜道》《古樂》,錢則僅見於《情欲》《當染》,謝則僅見於《季春》《原亂》,段僅見於《季春》《本味》,錢塘僅見於《序意》,洪、臧則未見……似洪氏未嘗參校……錢、段諸氏疑亦偶條數則而已。並在《仲冬紀·當務》中找到了一個特例,推斷出了盧文弨的實際貢獻:“將敲其頭矣”,畢校:“段云……錢詹事云……孫氏説同,盧按……。”此徑稱“盧按”而不做“盧云”,則此書本盧氏輯校,尤可顯見。他處皆稱“盧云”而此獨作“盧按”者,蓋改削未盡者,亦或偶一不慎,遂不覺露其真面目耳。這也就是説,《彙校》在實證的層面上表明:盧文弨纔是畢沅校勘《吕氏春秋》的核心[35]。

《彙校》這一推斷是十分合理的,下面以錢大昕對於《吕氏春秋》的一例校勘意見爲例,試作説明:

《仲春紀·當染》有“越王勾踐染於范蠡、大夫種”一語,高誘注:“大夫種,姓文氏,字禽,楚之鄒人。”

錢大昕《跋吕氏春秋》云:

以越大夫種爲鄞人,其説出於王厚齋,而《成化四明郡志》遂收入《人物門》,後來皆因之。厚齋所據者,高誘注《吕氏春秋》也。今考《吕氏書》弟二卷《當染篇》注云“楚之鄒人”,弟四卷《尊師篇》注云“楚鄞人”。“鄒”“鄞”字形相涉,安見“鄞”之必是,而“鄒”之必非耶?高氏《注》以范蠡爲楚三户人,蓋本於《吴越春秋》。今世所傳《吴越春秋》亦非足本。然張守節注《史記》嘗引之,云“大夫種姓文字子禽,荆平王時爲宛令,之三户之里,范蠡從犬竇蹲而吠之,從吏恐文種慚,令人引衣而鄣之。文種曰:'無鄣也。’”云云。是大夫種嘗爲宛令,而三户則宛里名也。種既宦於楚,因范蠡要之乃棄楚而適越,種爲楚人非越人明矣。且使種而誠鄞人也,則虞翻、朱育悉數會稽之先賢,何以皆不及種?而《乾道四明圖經》《寶慶四明志》叙人物又何以絶不一及乎?《太平寰宇記》叙荆州人物云:“文種,楚南郢人。”樂史生於宋初,其所見《吕氏春秋》注當是“郢”字,今本作“鄒”又作“鄞”,皆轉寫之訛。郢爲楚都,鄒、鄞皆非楚地也。厚齋學問該洽,獨此一條偶據誤本。予修鄞志,已辯其失,並以書詒盧學士云。[36]

再看畢校本所載:

案:《越絶》云“范蠡始居楚,生於宛橐或伍户之虚”,“伍户”疑即“三户”。他書引《吴越春秋》有云“文種爲宛令,之三户之里見蠡”。案:鄒是時尚未屬楚,《尊師篇》注又作“楚鄞人”,皆誤,當作“楚之郢人”。錢詹事曉徵云:“《太平寰宇記》江陵府《人物》云'文種,楚南郢人’,此本必本於高氏注,北宋本猶未訛也。種本楚郢人,故得爲宛令。若鄒若鄞,皆非楚地矣。王伯厚引《吕覽》注以種爲鄞人,則南宋本已誤。然虞仲翔、朱育歷數會稽先賢,初不及種,《乾道四明圖經》、《寶慶四明志》叙人物亦無及種者,當依《寰宇記》改正。”[37]

兩則材料對比,可知畢校本的按語其實就是錢大昕意見的轉寫。既然錢大昕已明言“並以書詒盧學士”,那畢校本背後盧文弨的貢獻也就可據此推想而知之了。[38]

其二,《彙校》明確表示出對於版本的重視,尤其是《吕氏春秋》現存最早的元至正嘉興路儒學刊本,並在通校元刊本的基礎上重新彙校了畢校本所據諸舊本[39]以及畢校本所未見的張登雲刊本、姜壁重刊本等,同時還開啓了以宋版書爲標準的補校工作。

此點是基於第一點的延伸——既然畢校本是僞稱元人大字本第一,那麽基於真正的元人大字本來重新審視畢校本就是必然。所以,蔣維喬等人找到了常熟瞿鏞鐵琴銅劍樓所藏、吴縣潘氏滂喜齋並藏的《吕氏春秋》元至正嘉興路儒學刊本[40],通過與元刊本對校,蔣維喬等人也確實證明了畢校本的疏漏。僅舉一例略作説明:

《審應覽·重言》有“湫然清静者,衰绖之色也;艴然充盈,手足矜者,兵革之色也”一語

,畢校本云:“清静,《意林》作'清净’,本亦多同,唯李本作'静’,又'艴’作'沸’。”《彙校》云:“元本作'静’。”並質疑畢校本:“爲何不據元本而獨據李本?”

按:《彙校》是完全正確的,考今日本静嘉堂文庫所藏、陸心源皕宋樓舊藏元至正嘉興路儒學刻10册本以及《中華再造善本》影上海圖書館藏元至正嘉興路儒學刻8册本《吕氏春秋》,此處皆作“静”。

在重視並善用元刊本的基礎上,蔣維喬等人亦特别著重基於宋版書的輯校工作。此點明顯見諸於《彙校》附録二《補校宋本太平御覽》當中。其首云:

余等校理《吕氏春秋》既竟,即以稿送入書局,行一年矣。會涵芬樓影印中華學藝社借照日本帝室圖書寮京都東福寺東京岩崎氏静嘉堂文庫藏宋刊《太平御覽》,因亟取以補校之,亦慶幸事也。以此宋刊與今通行之鮑本校,雖互有脱誤,間亦有可取,且有與鄙説冥合者。可見校勘之學,首貴古本;而旁證博討,究必歸於一事也。蔣維喬等人特别倡導“校勘之學,首貴古本”,這樣的一種校勘意識,再結合其對於《吕氏春秋》元刊本的重視,確實發此後《吕氏春秋》研究者之深醒。

其三、《彙校》在核校元刊本、李本、許本等十四家《吕氏春秋》刻本的基礎上,首次梳理了《吕氏春秋》元刊本、明刊本之間的流變關係[41]。自乾隆五十三年(1788)畢校本問世,其間一百五十餘年,雖然有王念孫、梁玉繩、俞樾等諸家補正畢校本,但是却從未有研究者詳細考慮過《吕氏春秋》傳世諸版本之間的關係問題。較《彙校》稍早兩年問世的許維遹《吕氏春秋集釋》一書,雖有彙集諸家補正意見,也只是略言畢校本“雖云據元刊以下悉心校勘,而執編覆按,疏漏訛脱尚待刊正者猶數百事”[42]。就此而論,在《吕氏春秋》傳世諸版本流變關係的探索上,《彙校》實有篳路藍縷以啓山林之功。

而且,《彙校》所作版本流變圖事實上亦暗含一個重要信息:宋邦乂本,即丁丙所見盧文弨手校本,其實是宋本流變過程中極其下游的産物,哪怕如丁丙所言盧文弨在校勘此本的時候已經綜合參校了李本、許本、朱本,而畢校本在彙校時又增加了元大字本等八種,但事實上畢校本的基本依據還是一個晚出的明本。且明顯畢校本對底本又有改動,典型如《季春紀》“具挾曲蒙筐”一語,李本、許本、宋邦乂本皆同元刊本,但畢校本正文直接作“具栚曲(竹豦)筐”。换言之,雖然畢校本號稱“精善”[43],但本身只是一個以晚出明本爲基礎的“新造本”,不僅未曾善用元刊本,更是擅改作爲底本的宋邦乂本。在這個意義上來説,《彙校叙例》中稱一百五十餘年間研究《吕氏春秋》之諸家“猶囿於畢校之藩籬,不能自脱也”,確實是有道理的。[44]

三、王利器關於《彙校》的批評意見再商榷

如前所論,《彙校》一書在研究《吕氏春秋》上的創見是十分明顯的。但是,《彙校》的不足也誠然有之,王利器《評吕氏春秋彙校》一文就通篇聚焦於此。王氏的某些批評意見很有道理,確實是《彙校》有待提升之處;然秉持著陳寅恪所謂的“同情心”,站在歷史的角度來審視,王氏的不少意見又難免“猶有過之”。下面基於王氏之文,試就《彙校》不足之處再商榷。

先談談王氏批評中一針見血的地方。例如,其一,《彙校》中“類書徵引”以及“古籍徵引”兩項,蔣維喬等自詡爲“遍搜”“采輯無遺”,王氏謂之“真是未免有點不知天高地厚了”,此點確實在理。《册府元龜》《古今事文類聚》《錦綉萬花谷》等類書以及《十三經注疏》等古籍確實都是《彙校》可以參考的,但《彙校》顯然未涉及。其二,《彙校》所參考的專著中未見王念孫《吕氏春秋》批校本手稿以及蔡雲《吕子校補獻疑》,王氏批評此點亦屬卓見。以早於《彙校》兩年出版的許維遹《吕氏春秋集釋》一書爲參照,許書既然能參考此兩本,那照理《彙校》也是可以搜羅到的。[45]其三,王氏對於《彙校》關於《吕氏春秋》佚文的指摘也是合理的,《彙校》佚文確實搜羅不全,且疏漏之處不少。關於此點,將《彙校》附録二所載佚文與《吕氏春秋注疏》附録所載佚文及佚文正誤[46]比對就很明晰了。

但是,王氏對於《彙校》的批評,有失偏頗的地方也不少,如:

一、王氏以爲《彙校》所校諸本“當補充李鴻(按,當爲“鳴”)春本”,此説不妥。《彙校》參校本中有“(附)松江陳繼儒校本”。按:李鳴春《批點吕氏春秋》刻於明天啓七年(1627),此本正文首頁題“洛下王鐸覺斯父訂,恒山李鳴春曰含父評。男李汝植閲,雲間陳繼儒仲醇父較”,前有自序署“南亭李鳴春曰含父書於吴關署中”,並有天啓丁卯陳繼儒《刻李蒼巖先生批點吕氏春秋序》。[47]以此而言,李鳴春評本實際即陳繼儒校本,王氏失察。因《彙校》將此本作爲參考“附”書,故《彙校·版本書録》中未曾著録相應信息,王氏失察或即緣於此。當然,這其實也並不是説《彙校》一書對於明版就搜羅完全了,如今國家圖書館所藏明崇禎七年(1634)王錫衮刻本,此本或許當時北平圖書館就已經有收藏。[48]

二、王氏以爲《彙校·版本書録·元至正嘉興路儒學刊本》尚有不完善,其云:

《彙校》書録列第一種元至正嘉興路儒學刊本,應當補洪頤煊《讀書叢録》一條,《讀書叢録》這樣説:“《吕氏春秋》二十六卷,前有遂昌鄭元祐《序》,後有嘉興路儒學教授陳華(當作“泰”)至正XX吴興謝盛之刊一行,即所謂元嘉禾學宫本也。目録後有鏡湖遺老記。每頁廿行,行廿字。”《彙校》於凌稚隆本下,頗知引《援鶉堂筆記》,爲什麽在這裏不知道引《讀書叢録》呢?[49]《彙校》在元刊本下所列諸家書録確實少洪頤煊這一條,但王氏以此對《彙校》求全責備則是過猶不及了。據筆者所見,至少還有兩條亦未在此列。其一,清人莫友芝《郘亭知見傳本書目》載:《吕氏春秋》二十六卷。秦吕不韋撰……元有嘉禾宫本,半葉十行,行二十字。拜經樓藏元刊本,卷首有遂昌鄭元祐《序》,爲查初白舊藏。平津館有元至正中吴興謝氏刊補本,即嘉禾學宫本,目録後有慶湖遺老記一段。[50]莫氏書早有稿本,1909年又有日本書商田中慶太郎付印的“田中本”,1913年前後張鈞衡亦有排印的“適園本”,1914年傅增湘又排印有“藏園本”。那此書照理也是符合王氏“易得”之標準的,但王氏本人顯然也未嘗得見。

其二,王國維《兩浙古刊本考》載:

《吕氏春秋》二十六卷(小字:至元三十一年)。鄭元祐《序》:“節軒先生不樂仕,僅以監察御史終。仕不究德,而始發於其子嘉興公。嘉興公以文儒起家,揚歷朝箸,出爲嘉興路總管。念其家所藏書皆節軒先生所手校,於是出其一二,以刊於嘉禾之學宫,與學者共。而《吕氏春秋》其一也。既刊版,乃俾元祐爲之序。御史公,海岱人,諱克誠,字居敬,累贈至禮部尚書。嘉興公名貞,字庭幹,由嘉興擢授海道都漕運萬户云。”

嘉興路儒學教授陳泰校,吴興謝盛之刊。(小字:在卷末)。每半葉十行,行二十字。[51]王氏此稿成於1922年,收入《浙江通志》;1927年王氏卒後,羅振玉將之收入《海寧王忠慤公遺書》出版。王利器同樣未見此條。既然如此,那當然就不能僅以洪頤煊《讀書叢録》這一條來非議《彙校》了。

三、關於《彙校》正文,這也是王氏文章批評著筆墨最多的地方。王氏嘗通篇核校《彙校》,故其意見有相當部分確實是有理的[52],但當中也有王氏明其一而未明其二的地方。試舉一例作爲説明:

《孟春紀·重己》有“論其輕重,富有天下,不可以易之”一語,高誘注:“論其所輕所重,人雖富有天下,不肯以己易之。”《彙校》載:“李本、許本、汪本、朱本注'所輕’下衍'富’字。姜本注末有'所輕’二字。謹按:據上注'人雖尊爲天子,不足以比己之所賤’例之,則姜本注末有'所輕’二字是也。”王利器云:“以元本來説罷,便有頁一九'論其輕重’,注與李本等合一條。”[53]

按:考今日本静嘉堂文庫藏元至正嘉興路儒學刻10册本、《中華再造善本》影上海圖書館藏元至正嘉興路儒學刻8册本、《中華再造善本》影上海圖書館藏元刻明修補6册本、美國加州大學柏克萊分校東亞圖書館藏元刻明修補6册本、國家圖書館藏李瀚本、國家圖書館藏許宗魯本,此條注皆作“論其所輕富而所重,人雖富有天下之財,不肯以己易之”。對比《彙校》所載注文,“所輕”下多“富而”二字,“天下”下多“之財”二字,且姜本徑作“不肯以易己之所輕”。以此而論,王利器所言“元本注與李本等合”無誤,這確實是《彙校》的錯誤,但是《彙校》所引李本、許本、姜本註文也有問題,王氏同樣失察。

同時,還有王氏本身就是錯誤的,故其據此對《彙校》的批評更是無稽之談。亦試舉一例作爲説明:

《審應覽·重言》有“湫然清静者”一語,前文已經引到了蔣維喬等人的按語。王利器以爲《彙校》在校勘時是“妄稱元本”,其云:“頁四六九'湫然清静者’條説:'元本李本許本姜本[清净]作[清静]’,元本並不作清静,這樣的'妄采入’,不是恰合你自己所説的'宜乎其校勘之或有支離’嗎?” [54](按:王利器此条引文似应注明出处页码?作者:已經補充注釋。)

按:考今日本静嘉堂文庫藏元至正嘉興路儒學刻10册本、《中華再造善本》影上海圖書館藏元至正嘉興路儒學刻8册本、國家圖書館藏李瀚本、國家圖書館藏許宗魯本,皆作“清静”;《中華再造善本》影上海圖書館藏元刻明修補6册本、美國加州大學柏克萊分校東亞圖書館藏元刻明修補6册本,皆作“清净”。因此,元本確實是作“清静”,並不是王氏所言“元本並不作清静”,王氏的判斷實際上是錯誤的。那爲什麽會産生這樣錯誤的判斷呢?其實根源在於王氏用於審核《彙校》的元本的問題。按《吕氏春秋注疏》所載,王氏所用的元至正嘉興路儒學刊本藏於臺灣“中研院”史語所,也就是現在傅斯年圖書館所藏本,但此本雖然號稱“元刊本”,實則並非原本,只是“元刊明遞修本”[55],其性質類於美國加州大學柏克萊分校東亞圖書館藏元刻明修補6册本以及《中華再造善本》影上海圖書館藏元刻明修補6册本。所以説,王氏實際上是基於元刊明遞修本而否定了元刊本,這樣當然是不合適的。

王氏對《彙校》於《審應覽·重言》“湫然清静者”一語校勘意見上錯誤的批評,其實也從細節上凸顯了《彙校》發掘並重視元刊本的重要性。王氏以元刊明遞修本作爲校勘已有不妥,那選用再相隔一層的明刊本(如李本、許本、宋邦乂本等)作爲校勘底本就理應再隔一層了,這實際上也是再次揭示了畢校本的不合理之處。錢大昕云:“翻刻古書甚害事,刻一番,錯一番;以後者爲是,則必以前者爲非。”[56]此言是深有見地的。

四、再論《彙校》研究之不足

以上已經詳細討論了王利器《評吕氏春秋彙校》一文對於《彙校》的批評意見,然實際上,就筆者陋見,《彙校》還尚有三處不足,值得我們今天在研究《吕氏春秋》時特别重視,却又是王氏没有提及的。兹分述於下:

其一,《彙校》關於許宗魯刊本、汪一鸞校本與陳繼儒校本的源流判斷可待進一步商榷。

先説許宗魯刊本。《彙校·版本書録·嘉靖七年關中許宗魯刻本》引丁丙《善本書室藏書志》云:“……畢秋帆尚書沅校勘,所據舊書本第三部即此,注云:'從宋賀鑄舊校本出,字多古體,嘉靖七年刻。’”蔣維喬等按:“此本字多古體……此本有鏡湖遺老記,而無鄭元祐《序》,蓋此徑據宋本而非轉從元本出也。”並在版本流變圖中將許宗魯刊本與元至正本一系並列,單成一系。以此可見,蔣維喬等人“許宗魯本别系一支”的結論實際上是參照畢校本的意見,並根據有無鄭元祐《序》推斷所得。

如此推論,而非基於實際校勘,蔣維喬等人的結論頗顯草率。陸心源《儀顧堂續跋》卷10載:“此(即元刊本)則嘉禾刊之初印者。畢氏經訓堂刊,祖弘治李瀚本,李本及嘉靖許宗魯本,亦從此本出。”[57]顯然,陸氏就認爲許宗魯本源出於元刊本,意見與《彙校》截然相左。而《彙校·版本書録·元至正嘉興路儒學刊本》下已徵引陸氏此説,那蔣維喬等人此處捨去陸氏意見而遵從丁丙所言,認同畢校本的意見,僅一鄭元祐序之有無,顯然不具有説服力。又,王國維《傳書堂藏書志》載:“《吕氏春秋》二十六卷(小字:明刊本)。高氏訓解。高誘序。鏡湖遺老記(在目録)。每半葉十行,行十八字。明許宗魯本。多用《説文》字體,與所刊《國語》同。”[58]那也就是説,許宗魯崇尚古體是其刻書的常用套路。换言之,王氏已經憑藉對勘《國語》的實際情況否定了畢校本的判斷。《彙校》本身既然已經發現了畢校本托名元刊本的事實,那此處再相信畢校本的判斷就自相矛盾了。

再説汪一鸞校本。《彙校》在版本流變圖中將二者共同繫源爲一未知源頭,與宋賀鑄本並立,此説亦有待商榷。《彙校·版本書録·萬曆乙巳汪一鸞校本》中,蔣維喬等人基於汪一鸞《自序》“余屢求善本,因得數種,乃與友人鄭微衆參校之”語,推論“是其源或不與他本同也”,此論實不足徵。汪氏《自序》云:“《吕氏春秋》,自劉子政校之,而其文確矣!自高似孫注之,而其義昭矣!……似孫以此書爲文,出諸子之右;則余以不韋卓在賓客之上,亦非過也。”[59]認爲《吕氏春秋》“出諸子之右”者爲高誘,所以王利器譏汪氏“以高似孫爲高誘,牛頭而馬脯,其將何以安之”[60]。又,汪一鸞校本前首列高誘《吕氏春秋序》,可見汪氏是知道高誘序的。以此觀之,汪氏之疏漏可知矣。故汪《序》中“以善本參校”一事並不能據信之。《彙校》言汪一鸞校本“偶有勝處”極可能真的只是偶然,並非别有善本來源。

至於陳繼儒校本,前文已經提及,《彙校》疏漏之處就在於並没有於《版本書録》中體現此本,王利器失察大抵就緣於此。也正因爲缺少書録作爲説明,那版本流變圖中直接將其與汪一鸞校本等並列,認爲其共源於另外一個未知源頭就是不合適的。

其二,《彙校》充分注意到了元刊本在版本、校勘學上對於研究《吕氏春秋》的重要意義,但却忽視了元刊明修補本的存在,這也是一大缺憾。

莫伯驥《五十萬卷樓藏書目録初編》中即載有元刊明修補本,其云:

《吕氏春秋》二十六卷(小字:元刻明修本,張良御舊藏)。秦吕不韋撰。前有方氏《讀吕氏春秋》及自儆庵識語云,《吕氏春秋》十二紀、八覽、六論,凡百六十篇……右天台方遜志先生讀《吕氏春秋》作也。先生氣節冠代,而於是書有取焉,誠不以人廢矣。南雍舊有板刻,蓋自元時,歲久刓闕,余慮其逾久而廢逸也,爰覓善本校補之。顧許、楚二刻,胥仿庵板,而仍其缺者,六續得舊本,乃補其半,餘尚虚木,侯好古者。甲戌秋日自儆庵識。次有元鄭氏序,及慶湖遺老記語。蓋此本爲元刻,而明南雍修補者,半葉十行,行二十字。卷末有墨筆題字云,康熙五十二年七月讀。捺有“依歸”二字白文章,考《嘉慶揚州府志·文苑傳》,張符驤字良御,泰州人。中康熙六十年進士……此當是張氏藏讀本,蓋張氏之文,實宗法震川者也。[61]莫氏書合計二十二卷,每卷一册,於1936年由上海商務印書館排印出版。北平圖書館早已於1932年刊登是書《序》,其編者按:“東莞莫天一先生藏書之富甲於西南,精本秘笈,幾可以上企瞿、楊,無慚丁、陸。最近有《五十萬卷樓書目初編》之作殺青可待,當亦爲承學之士所樂聞也。”[62]此後,國立北平圖書館、國立中山大學文史學研究所、廣州大學圖書館等國内有名雜志相繼邀請莫氏撰稿。以此觀之,在藏書方面,莫氏於當時絶非默默無聞,毫无影响之人。綜合考慮,既然《彙校》也是由上海中華書局印行,而且蔣維喬等人已經注意到了上海涵芬樓影印的宋版《太平御覽》,並補撰《校補宋本太平御覽》一文,那同樣在上海印發且颇有影响的莫氏書照理也應是可以被蔣維喬等人注意到的。但實際上,《彙校》並没有提及元刊明修補本。

元刊明修補本的價值,一則如前所舉《審應覽·重言篇》“湫然清静者”條,在佚文校勘上具有重要意義;二則有利於梳理《吕氏春秋》的版本源流問題,具體而言如下:

在《彙校·版本書録·萬曆乙卯(七年,1579)張登雲校本》下,蔣維喬等按:“前有姚江葉逢春《序》……《後記》又云:'顧許、楚二刻,胥仿雍版,而仍其缺者六,續得舊本,乃補其半,余尚虚木,俟好古者。’其所謂許本,當即許宗魯本;楚本,未知何指。”參照莫氏書所載,可知《彙校》所謂“後記”實則自儆庵識語。自儆庵,即周文恪,陸心源《儀顧堂續跋》卷9“明刊子彙跋”條載:

孫繼皋《宗伯集》有《吏部侍郎謚文恪儆庵周公行狀》。公名子義,字以方,儆庵其自號也。嘉靖乙丑進士……隆慶六年升南國子司業攝祭酒事,萬曆六年升北祭酒,十一年晉禮部侍郎改吏部,萬曆十四年年五十六。所訂正書,梓在南雍者,有《周禮》、《史記》……[63]據陸氏《跋》,隆慶末年至於萬曆初年正是周文恪攝行南雍祭酒之時,而張登雲正是隆慶辛未(五年,1571)進士,萬曆七年(1579)校刻《吕氏春秋》時任直隸鳳陽府知府。依情理揆度,張登雲以進士出身,在校本付梓前加上當時國子監首腦的識語,實屬正常。而且,張登雲在校訂《吕氏春秋》時還極可能直接參照了周文恪修補的元刊本。此點可以在實際校勘中看出來:

《孝行覽·首時》有“伍子胥欲見吴王而不得”一語,高注:“吴王,王僚也,王子光之庶長子。”日本静嘉堂文庫藏元至正嘉興路儒學刻10册本、《中華再造善本》影上海圖書館藏元至正嘉興路儒學刻8册本、畢校本,注皆作“吴王,王僚也,王子光之庶長子”。《中華再造善本》影上海圖書館藏元刻明修補6册本、美國加州大學柏克萊分校東亞圖書館藏元刻明修補6册本,注文皆作“吴王,王僚也,王夷昧之庶長子”。蔣維喬等曰:“張本、姜本、汪本、朱本、日刊本注'子光’作'夷昧’。”並按:“畢校以劉本、汪本改'子光’爲'夷昧’,似順而實非……此注之妄改,實不自劉汪始,張本、姜本已然。”

按:其實也並非蔣維喬等人所説改“子光”爲“夷昧”是“張本、姜本已然”,而是元刊明修補本早已作“夷昧”,張本不過和元刊明修補本一致而已。

此例説明,張登雲的修改應當就是基於周文恪對《吕氏春秋》元刊本的修補本,此點實質就是《彙校》認爲張登雲校本可稱“要亦嘗精校之善本爾”的内在原因,而並非是“張氏自爲校改,非别有善本也”。如此,我們其實也已經在《吕氏春秋》的版本流變網絡中找到了元刊明修補本與張登雲校本的確切位置,而此點正是《彙校》所未曾涉及的。

此外,值得注意的是,周文恪修補元版的時候已經參校了許本、楚本,那今可見元刊明修補本和張登雲本相同而不同於許宗魯本的地方,或許就是所謂“楚本”的痕迹。“楚本”現已失傳,但我們以此大抵却有機會窺視其一鱗半爪。這實際上也是較爲確切地定位了失傳“楚本”的位置。此點也是《彙校》未曾涉及的。

其三,《彙校》在實際操作過程中亦有混淆畢校本與元刊本的現象。《彙校》既然稱“畢校是書,爲世研習,故兹校勘,一以畢校所校訂之舊本爲準”,那説明《彙校》的正文應當是以畢校本爲準。但實際上,亦有不少疏漏,亦舉一例作爲説明:

前已言及《季春紀》“具挾曲蒙筐”語之例,日本静嘉堂文庫藏元至正嘉興路儒學刻10册本、《中華再造善本》影上海圖書館藏元至正嘉興路儒學刻8册本、中華再造善本》影上海圖書館藏元刻明修補6册本、美國加州大學柏克萊分校東亞圖書館藏元刻明修補6册本、國家圖書館藏李本、國家圖書館藏許本、宋邦乂本等等,皆作“具挾曲蒙筐”。但畢校本認爲是錯誤的,所以正文直接作“具栚曲(竹豦)筐”。許維遹《吕氏春秋集釋》、陳奇猷《吕氏春秋新校釋》、王利器《吕氏春秋注疏》皆以畢校本爲底本,所以保留了這一舊貌。照理而言,《彙校》以畢校本爲準,正文應當同畢校本,但此處正文却同元刊本等諸本。

五、結 論

整體而言,蔣維喬、沈延國、楊寬、趙善詒師生四人合著的《彙校》一書,既有其優勝處,也確實還存在不少缺漏的地方。具體來説,《彙校》的主要貢獻在於:一、在通校元刊本、彙校衆本的基礎上,首次深刻揭露了畢校本的不足。這實際上也就是在提示我們,後來研究不可一味遵從畢校本,當走出畢校本之藩籬。二、發掘並重視了現存最早的《吕氏春秋》元刊本的價值,並運用到了實際的研究中。此點與第一點是互相關聯的,要走出畢校本研究的局限,元刊本是必要的依托,蔣維喬等人本身也是在嘗試著。三、肯定了宋版書對於《吕氏春秋》的校補價值,並且踐行了這一意旨。此點當然也是得益於時代之便利,適逢上海涵芬樓影印出版了日本静嘉堂文庫所藏宋刊《太平御覽》,但在視野上是值得充分肯定的。四、在探索《吕氏春秋》傳世諸多版本的源流方面,《彙校》著實具有篳路藍縷之功績。這一方面是蔣維喬等人版本意識的體現,直接部分梳理了《吕氏春秋》存世諸版本之間的關係問題,有利於後來研究者更加清晰地把握;另一方面是對畢校本缺漏之旁證,更加凸顯了元刊本的重要性。再結合當時印刷條件、傳播境況遠遜當下的現狀以及山河飄摇的時局,《彙校》作爲三個大學生在導師輔導下的本科畢業成果,煌煌近八百頁,確實值得讓人稱道。

但毫無疑問,《彙校》也是存在明顯的不足,王利器對於《彙校》的極力批判就直接揭示了這一點。但是,王利器的批判既有其合理性的一面,也不乏局限性。尤爲重要的是,王利器依據傅斯年圖書館所藏《吕氏春秋》的元刊明修補本否定了《彙校》所用真正的元至正嘉興路儒學刊本,這實際上就是《吕氏春秋注疏》在版本上的最大缺漏。這是我們今天再度審視王利器的批評意見以及《吕氏春秋注疏》的價值時需要特别留心的。實際上,對許宗魯本等部分明刊本的版本源流鑒定上的不足之處,以及對於元刊明修補本重要價值的忽視,這纔是《彙校》中留有較大缺憾的部分。這也説明,《彙校》確實稱不上完善之作,我們今天在利用《彙校》的研究成果時是需要具備甄别眼光的。

《彙校》出版至今的八十五年間,其實可以説,諸家研究都是忽視了蔣維喬等人研究中最有創見的部分,僅僅是泛言其指出了畢校本的不足,這是遠遠不足的。《彙校》在《吕氏春秋》研究史上的“缺席”,這其中固然有《彙校》不列《吕氏春秋》正文全文,僅列校勘正文條目,且排版不便閲讀,印次又極少等客觀原因,但主要還是出於後來研究主觀上的輕視,只注意到了《彙校》校勘諸本的具體條目。不論是陳奇猷對於《彙校》具體校勘意見的吸收,還是王利器所著重批判的《彙校》在校勘細節上的失誤,其本質上都是一樣的,都忽視了《彙校》在方法論上的開闊視野。今後對於《吕氏春秋》的研究,應當如《彙校》所揭示的,走出畢校本的局限,重視現存最早的元刊本的存在。這是未來深化《吕氏春秋》研究的文獻起點。

如此,纔應是對蔣維喬等師生四人合著的《彙校》一書較爲公允的評價。大抵也只有站在這樣一種富有“同情心”的立場上,今天的我們纔能更好的審視《彙校》的得與失,並在吸收其後陳奇猷、王利器、許維遹、何志華、王啓才、俞林波等諸家研究長處的基礎上,進一步取長補短,開創《吕氏春秋》研究的新局面。

注釋:[1] 南菁書院由江蘇學政黄體芳(1832-1899)創辦於清光緒八年(1882),“南菁”二字取自朱熹《子游祀堂記》中“南方之學,得其菁華”一語,王先謙組織刻印《皇清經解續編》即在此地。南菁書院專課經學古學,並於光緒二十八年(1902)改組爲“江南全省高等學堂”。有關南菁書院的點滴,詳參蔣維喬:《二十世紀名人自述系列:蔣維喬自述》,合肥:安徽文藝出版社,2013年,第3-14頁;鮑正熙:《南菁書院始末》,《江蘇政協》2000年第3期。[2] 光華大學即今華東師範大學的前身,由王丰鎬、張壽鏞等人創辦於1925年,並於1951年全國院系調整後消失。其校情校史,詳參李秉謙編著:《一百年的人文背影:中國私立大學史鑒》第2、3、4、5卷,西安:陝西師範大學出版總社有限公司,2016年,第140-148、237-250、102-109、143-148頁;李景文、馬小泉主編:《民國教育史料叢刊》第906册,鄭州:大象出版社,2015年,第225-241頁。

[3] 有關蔣維喬之生平事迹,詳參蔣維喬:《二十世紀名人自述系列:蔣維喬自述》;蔣維喬著,林盼、胡欣軒、王衛東整理:《蔣維喬日記》,上海:上海人民出版社,2021年。

[4] 賈鵬濤:《楊寬先生編年事輯》,北京:中華書局,2019年,第18-19頁。

[5] 蔣維喬、沈延國、楊寬、趙善詒:《吕氏春秋彙校·跋》,上海:中華書局,1937年,第715頁。本文所引《彙校》皆出此本,若無特殊情況,未免繁複,不再出注。

[6] 後《吕氏春秋集釋》(即“《集解》”)主要由楊寬、沈延國二人完成。撰著《彙校》《集釋》的過程詳參楊寬:《歷史激流:楊寬自傳》,臺北:大塊文化出版股份有限公司,2005年,第124-131頁。

[7]此本後又收入畢沅輯刻的《經訓堂叢書》,故又稱“經訓堂本”。據此本前清乾隆五十四年(1789)畢沅所作《自序》,畢校本係以元人大字本(即元至正嘉興路儒學刊本,後文簡稱“元刊本”)校勘,又經盧文弨等人校訂而成。但近世以來有圍繞此本實際著作權的争議,如《彙校》就認爲“盧文弨實會其事”(詳參本文第二節)。此問實際深切關乎近世以來“作者”“版權”概念東漸之影響,以及《吕氏春秋》如何逐步經典化的問題,並非只是單純的著作權歸屬於誰之問。於此,筆者將另行撰文討論,此處兹不贅言。自刻印以後,此本廣爲流傳,對近世以來的《吕氏春秋》研究影響深遠。今國内外皆有收藏此本,現國家圖書館即藏有三本:其一爲清人朱彬校本,其二爲清人李芝綬跋並録、惠棟校本,其三爲不知名校本。詳參中華古籍資源庫:http://read./allSearch/searchList?searchType=10024&showType=1&pageNo=1&searchWord=吕氏春秋。本文所參畢校本爲日本早稻田大學風陵文庫藏白文無校本。

[8] 藏用(王利器):《評吕氏春秋彙校》,《圖書季刊》1947年第8卷第1、2合期。因此,王利器晚年回憶補足而成的《吕氏春秋注疏》(成都:巴蜀書社,2002年)雖有徵引《彙校》,但多有省略,且暗有指摘。此點將《吕氏春秋注疏》與陳奇猷《吕氏春秋新校釋》對讀即可明瞭。

[9] 詳參本文第三節。

[10] 王啓才編著:《吕氏春秋學術檔案》,武漢:武漢大學出版社,2015年,第3-11頁。

[11] 劉生良:《鵬翔無疆:莊子文學研究》,北京:人民出版社,2004年,第385頁。

[12] 傅璇琮、蔣寅主編,趙敏俐、譚家健分卷主編:《中國古代文學通論·先秦兩漢卷》,瀋陽:遼寧人民出版社,2005年,第501頁。

[13] 個中故事,詳參高智群:《編後記:一世學術 一代大家:楊寬先生的古史研究》,楊寬著,高智群編:《先秦史十講》,上海:復旦大學出版社,2006年,第440頁;張耕華:《追尋三部未刊的“集釋”》,《歷史教學問題》2019年第3期。

[14] 嚴靈峰:《周秦漢魏諸子知見書目》第5卷,臺北:正中書局,1975年,第51頁。

[15] 吴福相:《吕氏春秋八覽研究·序例》,臺北:文史哲出版社,1984年,第1-2頁。

[16] 嚴靈峰:《周秦漢魏諸子知見書目》第5卷,第52頁。

[17] 嚴靈峰:《周秦漢魏諸子知見書目》第5卷,第47-48頁。

[18] 田鳳臺:《吕氏春秋探微》,臺北:學生書局,1986年,第85頁。

[19] 陳奇猷:《吕氏春秋校釋》,上海:學林出版社,1984年。該書經修訂後,2002年改名“《吕氏春秋新校釋》”,由上海古籍出版社再版。

[20] 詳參本文第二節。

[21] 張雙棣、張萬彬、殷國光、陳濤注譯:《吕氏春秋譯注(修訂本)》,北京:北京大學出版社,2011年。按:該書北京大學出版社2000年的初版中未附此參考書目。

[22] 朱永嘉、蕭木注譯,黄志民校閲:《新譯吕氏春秋》,臺北:三民書局,2012年。

[23] 田鳳臺:《吕氏春秋探微》,第85頁。

[24] 李家驤:《吕氏春秋通論》,長沙:嶽麓書社,1995年。

[25] 王啓才:《吕氏春秋文獻研究》,中國社會科學院2009年博士後出站報告;胡光庭:《吕氏春秋疑問句考察》,湖南師範大學2010年碩士學位論文;楊志華:《吕氏春秋的史學理論成就》,安徽師範大學2012年碩士學位論文:徐麗華:《吕氏春秋文獻學研究》,黑龍江大學2013年碩士學位論文:馬玉梅:《吕氏春秋中的春秋故事研究》,西北師範大學2020年碩士學位論文。

[26] 張艷、紀景超:《吕氏春秋文獻學研究綜述》,《文教資料》2012年第34期。

[27] 比如:俞林波:《元刊吕氏春秋考述》,《船山學刊》2013年第4期;吕不韋撰,高誘注,俞林波校訂:《元刊吕氏春秋校訂》,南京:鳳凰出版社,2016年;俞林波:《明宋邦乂本吕氏春秋研究》,《阜陽師範學院學報(社會科學版)》2018年第3期;俞林波:《史记述評吕氏春秋再探》,《福州大學學報(哲學社會科學版)》2020年第3期;俞林波:《中國古代吕氏春秋的出版簡史》,《天中學刊》2021年第4期,等等。

[28] 蔣維喬等:《吕氏春秋彙校·版本書録》,第1頁。

[29] 蔣維喬等:《吕氏春秋彙校·叙例》,第1頁。杜雲虹同樣意識到了此點,見杜雲虹:《吕氏春秋整理再出佳作——評元刊吕氏春秋校訂》,《蘭臺世界》2017年第10期。

[30] 《舊本序跋》與《跋》之間尚有《補孝行覽義賞篇》《補佚文輯校》兩篇短文,不在《目錄》之內。

[31] 陸心源、葉德輝二人的説法,《彙校·版本書録·弘治十一年河南開封府許州重刊本》下皆有節引。陸氏之説,《彙校·版本書録·元至正嘉興路儒學刊本》下全文移録,原文參見陸心源:《儀顧堂續跋》卷10“元槧吕氏春秋跋”條,中華書局編輯部編:《宋元明清書目題跋叢刊》第9册,北京:中華書局,2006年,第311頁左上。葉氏之説參見葉德輝:《郋園讀書志》“乾隆戊辰畢沅經訓堂刻本吕氏春秋”條,上海:上海古籍出版社,2010年,第229-230頁。按:戊辰乃乾隆十三年(1748),當是葉氏著録錯誤。

[32] 李慈銘:《受禮廬日記·下集》,《越縵堂日記》第6册,揚州:廣陵書社,2004年,第4103-4105頁。亦參見李慈銘撰,由雲龍輯:《越縵堂讀書記》,北京:中華書局,1963年,2006重印,第33頁。

[33] 丁丙:《善本書室藏書志》,中華書局編輯部編:《宋元明清書目題跋叢刊》第9册,第612頁上部。

[34] 詳參蔣維喬等:《吕氏春秋彙校·叙例》,第2頁。大意即:基於錢大昕兩篇《吕氏春秋跋》、梁玉繩《吕子校補序》、陳喬樅《禮記鄭讀考》的綜合考量,汪中代畢沅所作《吕氏春秋序》纔應是畢校本的真實反映,

錢保塘《清風堂文鈔》的記載也進一步揭示了“爲畢沅諱”的事實。按:因畏於畢沅之勢而諱且“未及附審”(梁玉繩語)的情況,稍晚於畢沅的周中孚所言,亦可資參考。《鄭堂讀書記》卷52載:“《吕氏春秋》二十六卷,《經訓堂叢書》本。鎮洋畢秋帆撫豫時,取元人大字本以下八種,悉心校勘……其附載'馬端臨曰’一則,即《通考》所載'晁氏曰’一則,張冠李戴,莫此爲甚,而當時參訂者十二人中,竟無有爲之審定者,豈畏其勢而然耶!”(周中孚:《鄭堂讀書記》卷52,中華書局編輯部編:《宋元明清書目題跋叢刊》第15册,第261頁上部)

[35] 此“核心”可以有兩層理解:一、畢校本主要采用了盧文弨校勘的成果,在盧校本的基礎上,孫、梁二人彙集其他諸人成果,並僞稱“元人大字本第一”,畢校本所列審定名單中盧氏居第一是以底本的功勞;二、盧文弨直接參與畢沅組織的校勘工作,采用自己的校本作爲畢校本的底本,並負責審定校勘工作,孫、梁在協助中起主要作用。當然,不論采用何種方式,最終托名畢沅。

[36] 錢大昕撰,陳文和、曹明升點校:《潛研堂文集》卷27《跋吕氏春秋》,陳文和主編:《嘉定錢大昕全集(增訂本)》第9册,南京:鳳凰出版社,2016年,第436頁。

[37] 畢沅:《吕氏春秋新校正》卷2,日本早稻田大學風陵文庫藏清乾隆五十三年(1788)畢沅靈巖山館刻本,第9a-9b頁。本文所引畢校本皆出於此,未免繁複,後文不再出注。

[38] 《季春紀》“挾曲蒙筐”條亦屬同類案例。不過有趣的是,此條下未有“錢詹事曉徵云”語,但錢大昕另一篇《跋吕氏春秋》却明確顯示了其寄書盧文弨商兑此條校勘之事:“餘姚盧學士召弓方校刊是書,因書以詒之。”(《潛研堂文集》卷27《跋吕氏春秋》,《嘉定錢大昕全集(增訂本)》第9册,第435-436页)

[39] 畢校本所據八大舊本中,僅“陳仁錫奇賞彙編本”未被《彙校》重新核校。

[40] 此本現存於國家圖書館。

[41] 諸版本源流關係圖,見蔣維喬等:《吕氏春秋彙校》,第22頁。各版本間的關係論述則詳參《彙校·版本書録》下諸版本后所附按語。

[42] 許維遹:《吕氏春秋集釋·序》,北京:中華書局,2009年,第7頁。《集釋》於1935年由清華大學初版,面世時間比《彙校》早兩年,但二者並未互鑒各自的研究成果。《集釋》也是對畢校本的補足,不過該書之長在於最大程度彙集了一百五十餘年间諸家的補足意見,並不只是一家言而已。

[43] 如前所引李慈銘語,又如梁章钜亦云:“近畢秋帆尚書有校正本,蓋薈萃盧抱經、錢竹汀、孫詒穀、段懋堂、孫淵如、洪穉存、梁曜北諸家之説,而參訂審正之。《吕氏春秋》爲學者所必讀之書,畢氏此書允爲讀吕氏書之善本,舉從前各舊本,皆可聽其覆瓿矣。”(梁章钜:《退庵隨筆》卷17“讀子”條,揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1997年,第441頁)

[44] 事實上,也正是因爲對《彙校》一書的研究成果未給予足够重視,所以某種程度上,今天學界依舊還是“囿於畢校之藩籬”。大陸學界如此,如陳奇猷《吕氏春秋新校釋》、王利器《吕氏春秋注疏》二書作爲近世《吕氏春秋》研究的佼佼者,但依舊以畢校本爲底本。香港學界亦是如此,如何志華、朱國藩所編《唐宋類書徵引吕氏春秋資料彙編》(香港:香港中文大學出版社,2006年)確實頗有益於學林,但其所用底本却是宋邦乂本(臺北:藝文印書館,1974年);何志華深耕於高誘注,建樹尤多,尤其對王利器研究的商榷意見很有創見,但其代表作《高誘注解發微:從吕氏春秋到淮南子》(香港:香港中文大學中國文化研究所中國古籍研究中心,2007年)以及《吕氏春秋管窺》(香港:中華書局,2015年)所附參考文獻中首列清光緒元年《二十二子》本《吕氏春秋》,且未見《彙校》,不可謂不遺憾。

[45] 王氏同時還提到了吕吴所作《吕覽辨土任地篇校注》(存古書局四種合刊本),不過許書亦未參考該作,故筆者以爲亦不應以此苛求《彙校》。

[46] 王利器:《吕氏春秋注疏·附録一·大尾》,第3174-3209頁。

[47] 雖然王利器徑云當時(即1947年)“這書在北平是很容易找到的”,但顯然王氏未曾親見李鳴春本,不然,不至於名字錯誤且鑒定有誤。筆者亦未見此本,此處信息據嚴靈峰:《周秦漢魏諸子知見書目》第5卷,第23-24頁。

[48] 有關《吕氏春秋》明刊本詳細的著録情況,可參見嚴靈峰:《周秦漢魏諸子知見書目》第5卷,第1-62页;嚴紹璗編著:《日藏漢籍善本書録》,北京:中華書局,2007年,第1101-1104頁。對明刊本的概述,可參考俞林波:《明代吕氏春秋學史簡論》,《阜陽師範學院學報(社會科學版)》2015年第5期;王啓才:《明代吕氏春秋版本文獻爬梳與輯補》,《阜陽師範大學學報(社會科學版)》2020年第6期。

[49] 藏用(王利器):《評吕氏春秋彙校》,《圖書季刊》1947年第8卷第1、2合期。

[50] 莫友芝撰,傅增湘訂補,傅熹年整理:《藏園訂補郘亭知見傅本書目》第2册卷10上,北京:中華書局,2009年,第665頁。

[51] 王國維:《兩浙古刊本考》,謝維揚、房鑫亮主編,路新生、黄愛梅分卷主編:《王國維全集》第7卷,杭州:浙江教育出版社,2010年,第93-94頁。

[52] 尤其是王氏所言《彙校》“材料重出”“引書難信”、引用“次序顛倒”“引據含混”等等,確實是《彙校》在校訂過程中多所缺憾之處。文繁不複引,詳參藏用(王利器):《評吕氏春秋彙校》,《圖書季刊》1947年第8卷第1、2合期。

[53] 藏用(王利器):《評吕氏春秋彙校》,《圖書季刊》1947年第8卷第1、2合期。

[54] 藏用(王利器):《評吕氏春秋彙校》,《圖書季刊》1947年第8卷第1、2合期。[55] 詳參臺灣傅斯年圖書館善本圖籍數位典藏系統:https://ihparchive.ihp./ihpkmc/ihpkm?@@1437959107。[56] 錢大昕:《十駕齋養新餘録·卷下》,《嘉定錢大昕全集(增訂本)》第7册,第573頁。[57] 陸心源:《儀顧堂續跋》卷10“元槧《吕氏春秋》跋”條,中華書局編輯部編:《宋元明清書目題跋叢刊》第9册,第311頁左上。[58] 王國維撰,王亮整理:《傳書堂藏書志》中册,上海:上海古籍出版社,2014年,第568頁。[59] 汪一鸞:《吕氏春秋序》,國家圖書館藏明萬曆乙巳(三十三年,1605)新安汪氏刻本《吕氏春秋》,第1a-6b頁。[60] 王利器:《吕氏春秋注疏》,第3229-3230頁。[61] 莫伯驥撰,曾貽芬整理:《五十萬卷樓藏書目録初編》,北京:中華書局,2016年,第509-510頁。按:“而仍其缺者,六續得舊本”語應係點校錯誤,當爲“而仍其缺者六,續得舊本”。[62] 莫伯驥:《五十萬卷樓藏書目録初編序》,《國立北平圖書館館刊》1932年第6卷第1號,第3-7頁。[63] 陸心源:《儀顧堂續跋》卷9“明刊子彙跋”條,中華書局編輯部編:《宋元明清書目題跋叢刊》第9册,第299頁上部。

【作者簡介】謝久勝,中國社會科學院大學(研究生院)博士研究生在讀,本碩畢業於中國人民大學文學院。研究方向爲中國古典文獻學、《呂氏春秋》研究。代表作有《陸贄文集版本及其源流考論》(《文獻》2023年第5期)。散文作品《鯤瀛瑣憶》獲第四十届旺旺·時報文學獎暨第一届金沙書院兩岸散文獎優獎,收入《臺海文心(2019)》。

古典文学《诸子百家》《礼记·儒行》良言录(501-520)

收集人:潘长宏(文学之都居士)2023年12月13日亲爱的的朋友们,在我的读书笔记中记录了好多古代圣贤之语,绝大部分是经典之作,我将这些话语的原文与译文与朋友们分享,希望大家喜欢。501、子曰:“隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。”【译文】孔子说:“把人家的恶言隐藏起来不要过分宣扬,对人家的善言大力提倡。抓住两头进行分析,找出最佳方案用不偏不倚的办法对待百姓。” 溱湖之恋2024-02-18 16:08:340000

溱湖之恋2024-02-18 16:08:340000《资治通鉴》344:王浚这一种人物原型值得我们注意

花言大帅2023-07-28 16:25:500000

花言大帅2023-07-28 16:25:500000《阴符经》下篇(八)

自然之道静,故天地万物生。自然者,无为而无所不为静者,无也,不动也,归根复命。万物生者,静极而动,无中生有。天地万物皆生于自自然然之造化,毫无造作。自然者,先天之先也,为道德之常,天地之纲,其空空洞洞,至寂至虚,虚极则静,静极则动,无中生有,阴极阳生,阳动则生天地万物。故虚静而复其本性,此归根复命真常之道,又为穷理尽性之学。《庄子》云:“正则静,静由明,明则无为而无不为也。”0000古典文学《四书五经》《诸子百家》良言录(201-220)

收集人:潘长宏2023年9月2日朋友们,在我的读书笔记中,记下了好多的古人说的话语,有的都是人生的经典之语,我把这些话语原文与译,与朋友进行分享,希望大家喜欢,谢谢。201·知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧,其唯圣人乎?知进退存亡而不失其正者,其唯圣人乎? 溱湖之恋2024-02-02 16:08:560001

溱湖之恋2024-02-02 16:08:560001