心理漫谈《道德经》第十六章:大道至简,道即常明,只说是什么,不说为什么怎么办

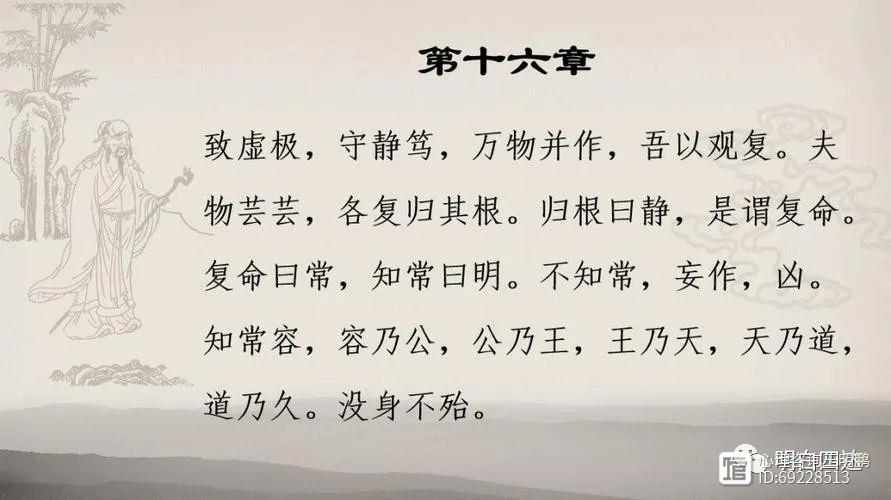

《道德经》第十六章,“致虚极,守静笃;万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。”“道”到底是什么,如何理解和接受,怎么能够用于我们日常生活,而不是泛泛空谈,这是老子反复唠叨的终极目的。本章大致意思是:道就是极致的虚心,极致的宁静。万物生长,观察周而复始规律,绵绵不断,归于根源。这个根源就是安静,安静就是本性,本性是规律,知道规律可以通透,不知道规律就会胡言乱语出乱子。知道规律可从容,从容可以公平,公平可以周全,周全可以自然,自然就是天道,天道运行恒久,终身没有危害。这里说的道,是谦虚和安静,遵从本性,掌握规律,这个规律可以从大自然运行规则来类比,比如天有不测风云,月有阴晴圆缺,于是人有悲欢离合,接受不确定性,允许最差,这就是道。我们看看这句话“知常曰明”,知道规律就是通透明白。不过观察周围,会发现多少人活了一大把年纪,生理年龄七老八十,心理年龄还幼稚的好笑或者天真,其实不用看别人,坦诚内观自己言行,就是这样的人,因为人人都是自我中心。活通透这个事情,自然因人而异,有先天天赋也有后天学习,最后呈现为五彩缤纷,当然自嘲的话是“难的不会会的不难”。知常曰明,先学习顿悟再实践体验,或许可以明白点通透之“道”,坚持学习是大多数普通人的捷径。这里不得不提及中国禅故事,六祖慧能大师倡导“顿悟”,慧能的师兄神秀大师倡导“渐悟”,个人理解一个是先修心再修行,一个是先修身再修心,最后都是身心双修到达悟道。多数人也许用渐悟之道更加现实,老老实实按部就班修养,“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃”。关于通透这个事情,举个例子,人际交流中如何松弛有度,即说话简明扼要,不惹人厌烦。凡事都是“是什么为什么怎么办”3个元问题,除了作专题讲座需要完整说明这三部分,互动交流不能全部说完整,只能说“是什么”,这就是“常”。进一步说,“是什么”是描述事实,用概括思维,归纳要点,分作一二三或者时间任务地点说明白。至于不能说“为什么怎么办”,重要原因在于这是主观的,人人都带着有色眼镜看事情,你说对了人家不以为然,你说错了人家不屑一顾,对错还都是别人说了算,反正都是出力不讨好,而且“说太多”的人潜意识里焦虑情绪严重,目的释放情绪,要承认这点。互动交流就是描述事实,分类概括说清楚是什么,不要带有主观分析和应对对策,除非人家主动追问,这样说话简明而要,松弛有度,边界清晰,尊重别人,以人为本,这就是“明”和“道”。

《中华圣贤经》(二)近2000个五字金玉良言,句句蕴含着大智慧

暑假专辑:《中华圣贤经》五言合集:两耳不闻窗外事,一心只读圣贤经。《中华圣贤经》五言合集图片常言道:与君一夕话胜读十年。如果你读完这近2000句《五言圣贤经》,胜过读二十年书。近2000句《五言圣贤经》句句富含圣贤智慧,读之将受益一生。且每一句都是作文好素材,中学生都应该全部背下来。暑假期间,让孩子每天读10页,一个多月时间就能读完,平时言谈话语和写作文不再词穷,反而会出口成章。 冲波逆折2023-07-27 19:12:340000

冲波逆折2023-07-27 19:12:340000古典文学《四书五经》《诸子百家》良言录(361-380)

收集人:潘长宏2023年10月1日朋友们,在我的读书笔记中,记下了好多的古人说的话语,有的都是人生的经典之语,我把这些话语原文与译,与朋友进行分享,希望大家喜欢,谢谢。361·孔子曰:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修好。”[译文]孔子说:“大道(幻想社会)实行的时期,天下是大家的,选拔贤能的人当政,人们之间讲求信用,促进和睦。”紫网2023-10-15 11:11:360000我读《道德经》(33)—— 第二十七章(1):善行无辙迹…

第二十七章善行无辙迹,善言无瑕谪,善计不用筹策。善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。是以圣人,常善救人,故无弃人。常善救物,故无弃物,是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。大家好,本期我们来分享《道德经》第二十七章的前半部分。 在下不敏2023-07-29 11:47:080000

在下不敏2023-07-29 11:47:080000《资治通鉴》02——接上篇

(本篇笔记最早写于2022年1月30日晚上)08,《资治通鉴》从战国的三家分晋,写到后周世宗显德六年(公元959年)征淮南,一共16个朝代,1362年的历史。这可以说是中国政治和文化遗产的集大成者。因为自己对这方面的历史了解不多,也不知道哪个老师讲得比较透彻,更符合实际,所以我选择《华杉讲透资质通鉴》为学习参考。 花言大帅2023-07-29 13:17:200000

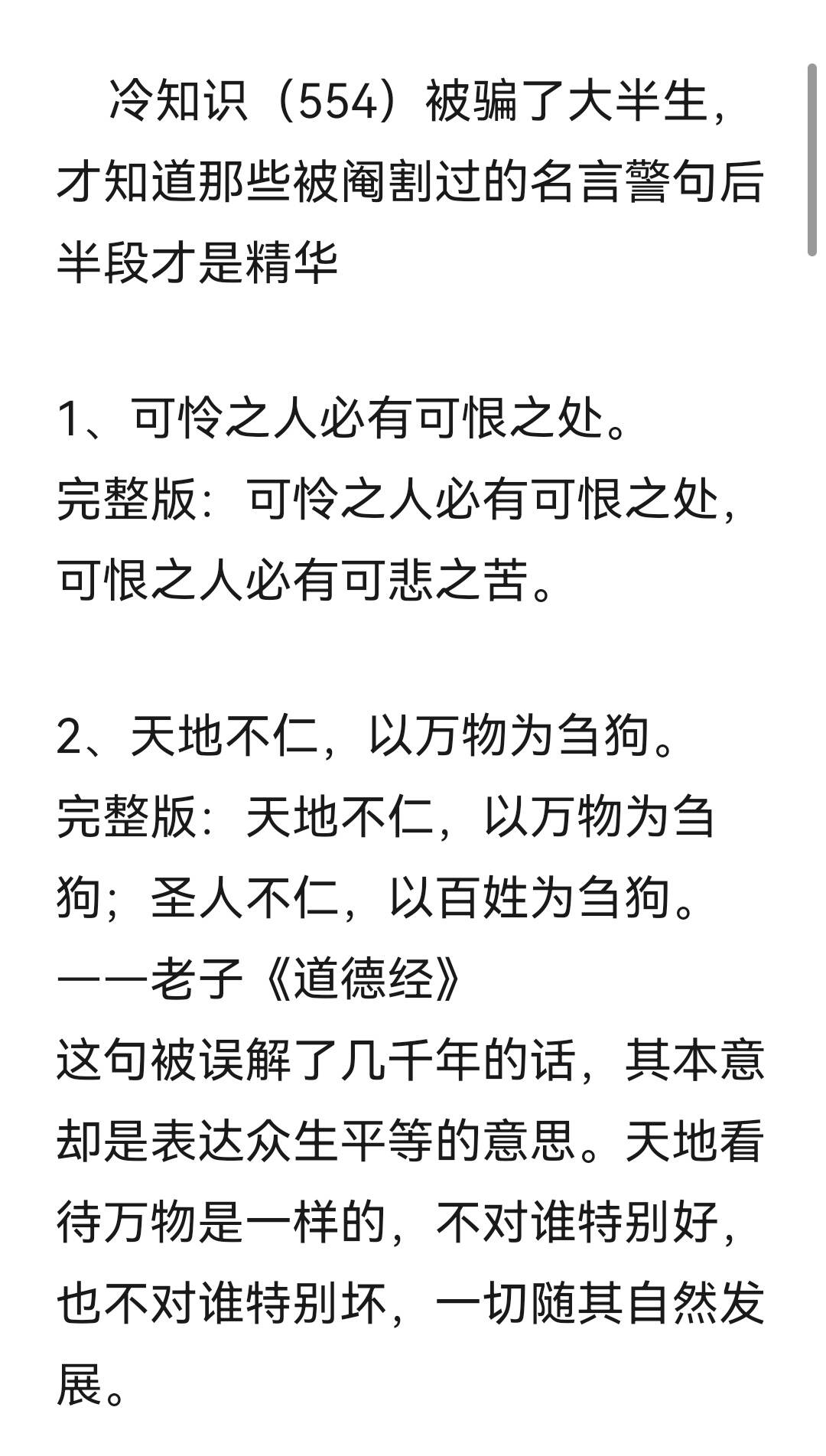

花言大帅2023-07-29 13:17:200000冷知识(554)被骗了大半生,才知道那些被阉割过的名言警句后半段才是精华

智者11112024-02-21 08:08:110000

智者11112024-02-21 08:08:110000