大而化之——【轻煮●细品●生命】【18】

轻煮岁月细品茶,黄连树下诗酒花。

【大而化之】

只可大而化之,不可引而自高。

在王阳明《传习录》中,有如此一段记载。

问,“先儒曰:'圣人之道,必降而自卑;贤人之言,则引而自高。’如何?”

先生曰,“不然,如此却伪也。圣人如天,无往而非天:三光之上,天也;九地之下,亦天也。天何尝有降而自卑?此所谓大而化之也。”“贤人如山岳,守其高而已。然百仞者不能引而为千仞,千仞者不能引而为万仞。是贤人未尝引而自高也,引而自高则伪矣。”

一问一答中,阳明先生已然纠正程颐之说法。他说,“不对,假如这样,便是作假了。圣人如同天,到哪皆为天,日月星辰之上,是天;九泉之下,亦是天。天何曾自降而卑呢?这就是孟子所谓'大而化之’;“贤人像高山大岳,自有自己的高度罢了。然百仞之山不能自拔成千仞,千仞之山同样不能自拔到万仞。贤人并未抬高自己,若是这样便作假了。”

追根溯源,“大而化之”是儒道共同之思想。 “大而化之”是儒家之真意,说的不仅仅是它的空间特性,当一切喧嚣静落,你会发现,只有相顾携手之陪伴才是一生之追求;《庄子》一书中提出了“大和化”,其“大”是要超出小大之对立,其“化”是要达到超脱之自由精神世界。

传统修养层次有四,圣人、贤人、君子、小人;而孟子把理想化的人生境界划分为善人、信人、美人、大人、圣人和神人等六个层级。

浩生不害曾问孟子,“乐正子,何人也?”孟子答道,“善人也,信人也。”“何谓善?何谓信?”曰,“可欲之谓善,有诸己之谓信。充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”

孟子之意是,“值得追求的,谓之善;自己有善,谓之信;善充满全身,谓之美;充满且能发出光辉,谓之大;光大且能使天下人感化,谓之圣;圣又高深莫测,谓之神。”

“大而化之之谓圣”,本意是指使美德发扬光大,进入化境。圣人德行之博大,大到可包容万物,一切皆在其教化之中。圣人之道,首在格局;格局之要,重在认知。

大而化之的底层逻辑是效法自然之伟大。天地如此之伟大,从不言说,亦不计较。“不以物喜,不以己悲”,世人须用宽广之胸怀去待万事万物。

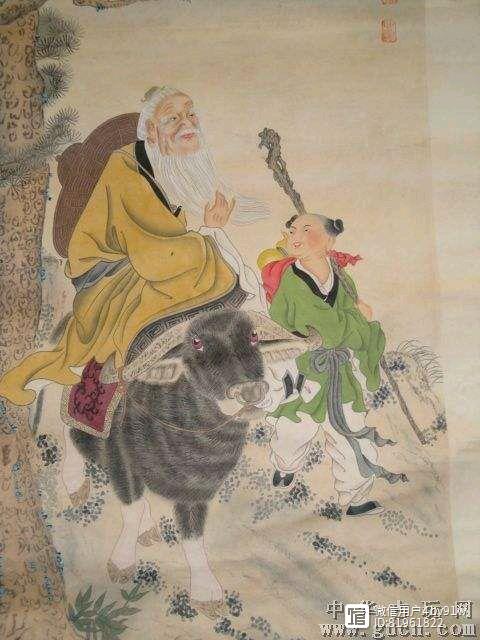

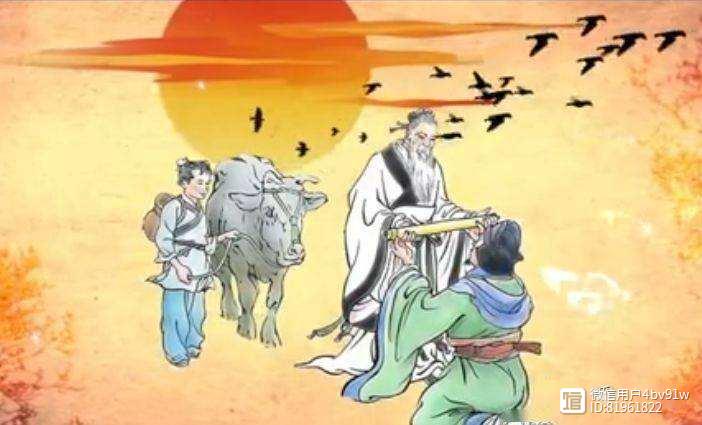

楚王打猎之时丢了心爱之弓,他没有过于急切,豁达的说道,“楚人失之,楚人得之”;孔子听问后曰,“人失之,人得之”,此更宽广之胸怀。楚王之胸怀是建立在楚人基础之上,而孔子认为是建立在人类基础之上;老子听闻后亦言,“失之,得之”。老子不再计较物质存在之本体,已追溯到“道”上,此天地之境界。

万事万物皆是如此的“失之得之”,能量之不断转化,世界运行之总量是不变的。其实,站在时空之高度,这个世界没有绝对的得和失,世人也不应去计较绝对的得和失。人生知此,便会多一分豁达,少一分纠结;多一分快乐,少一分痛苦。

抬高自己,是常人之通病;世人也往往会因别人之不重视而郁闷。此人性之使然,修行之目的便是超脱人性之桎梏。

“风来疏竹,风过而竹不留声;雁渡寒潭,雁去而潭不留影;君子事来而心始现,事去而心随空”,这或许才是真正的圣人情怀。

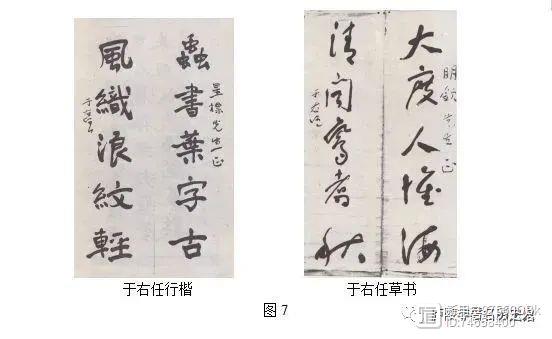

“大度人怀海,清闻鸾翥秋”,大度之人,一般不会卷在芝麻小事上。

如何理解庄子的“道在屎溺”?

庄子在《庄子·齐物论》中说:“大丈夫之过也,犹庖丁之于牛羊也。庖丁牵羊,顺其所势,至于宰牛,刀刃见骨,荣辱忘形,醉于其中,而忘其将人视为畜牲。是其大者也。夫子故曰:'吾未见刚者。’” yizhewen2023-07-28 16:43:320000

yizhewen2023-07-28 16:43:320000轻轻松松读《老子》(43)

《老子》第四十三章原文:天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。不言之教,无为之益,天下希及之。译文:天下最柔弱的东西,能够左右天下最坚硬的东西;无形的东西可以穿透致密没有间隙的东西,我因此认识到“无为”的益处。无言的教诲,“无为”的益处,天下很少能有比得上的。秋雨堂浅见:本章重点谈论“无为”的益处。“无为”是贯穿《老子》全书的一条主线。 秋雨堂2023-07-30 10:23:100000

秋雨堂2023-07-30 10:23:100000