怨天尤人还是反思自己?

生活遇到问题的时候我们通常有两种态度,一种是怨天尤人,把问题归咎于环境和别人,另一种是反思自己,认为问题是自己造成的。有人支持前者,认为就是环境和别人的错,自己认错就要背黑锅;有人支持后者,认为怨天尤人没用,只有反思自己才能解决问题。

这两种态度谁对谁错呢?我们先不下结论,不妨探讨一下背后的原因。

为何怨天尤人?

首先我们探讨第一种态度,也就是遇到问题后怨天尤人,这是为什么呢?我们可以还原一下问题发生后的场景:

出现问题后人会思考原因,可以分为三类“A客观环境的原因、B他人的原因、C自己的原因”。现实生活有一条隐形的规则,那就是“谁造成的问题谁承担责任,还得受他人的指责”。面对这样的选择题你会怎么选呢?答案显而易见,不是A就是B,要么AB都选,肯定不选C,我认为这就是人们怨天尤人的原因所在,只要那条隐形的规则存在,多数人都会选择怨天尤人,即使内心知道自己也有责任,也很难主动去承担。

除此之外,怨天尤人还有一个好处,那就是当下没有压力,不用思考解决方案,这个世界上有不少问题是个人无法解决的,如果把问题的原因归在自己身上,会压垮很多人的精神。如果把问题归在上天和别人身上,那么问题就由上天和别人解决,自己就不必承受这个压力,这也是很多人选择怨天尤人的原因。

为何反思自己?

尽管如此,还是有一些人选择了C,他们认为问题的发生是自己的原因,这又是为什么呢?不妨用排除法分析,选择A(客观环境的原因)看似是个皆大欢喜的答案,意味着你没有错,别人也没有错,而是客观环境的错,这样大家都不用承担责任。看起来很好,可是这个选项无法解决问题,因为没有具体的人承担责任,问题就会一直摆在那里,最后所有人都被它影响。

其次我们看一下选项B(他人的原因),如果你认为问题是他人造成的,那么问题的解决就得依赖对方。想想看,你指责张三有问题,认为他应该承担责任,他心里肯定不爽,而你却期待他解决问题,问题能够顺利解决吗?

如果A和B都排除了,那么就剩下C选项,当你认为问题的原因在于自己,解决问题的人就是你自己,只有这样做才有可能解决问题。

选择的矛盾

由此可知,当我们从承担责任的角度去看会排除C,当我们从解决问题的角度去看会选择C,这是一对矛盾。当我们怨天尤人的时候可以不用承担责任,内心没有负担,但问题得不到解决,我们迟早会被这个问题影响。当我们反思自己的时候,可以解决一部分问题,但需要承担责任,有时候还会受到他人的指责和背黑锅。这时候该怎么办呢?

两害相权取其轻,与其怨天尤人,不如反思自己,反思自己才能解决问题,才可以继续往前走,不被当下的问题困住。当然了,反思自己不代表把所有问题都揽在自己身上,而是思考哪些问题是自己造成的,然后主动去承担和解决,对于不是自己造成的问题,不要去指责别人,而是和对方一起思考解决的方案。当我们主动反思自己,问题就得到了部分解决,还能带动其他人主动承担责任,然后共同解决问题。退一步讲,如果你主动反思并承担责任后别人都指责你,从当下看的确是一件吃亏的事情,但从长远看你通过这件事提升了能力,会往前走一大步,而那些指责你的人虽然不用承担责任,但被困在了原地。综合考虑后我们还是要选择反思自己,而不是怨天尤人。

结语

生活不会一番风顺,时常出现不如人意的事情,当问题发生后我们是怨天尤人还是反思自己呢?我的看法是反思自己。此外我们还可以参照古人的意见,一个是孔子,一个是孟子,看看他们是怎么选的。

子曰:“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人,下学而上达。知我者其天乎!”(孔子说:“没有人了解我啊!”子贡说:“为什么没有人了解您呢?”孔子说:“不埋怨天,不责备人,下学人事而上达天命。了解我的大概只有天吧!”)

孟子曰:"爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬。行有不得者皆反求诸己,其身正而天下归之(孟子说:"爱别人却得不到别人的亲近,那就反思自己的仁爱是否足够;管理别人却不能管理好,那就反思自己的管理才智是否有问题;礼貌待人却得不到别人相应的礼貌,那就反思自己的礼貌是否到位。凡是行为得不到预期的效果,都应该反思自己,自身行为端正了,天下的人自然就会归服。)

由此可见,孔子和孟子在面对问题的时候选择了反思自己,而不是怨天尤人。

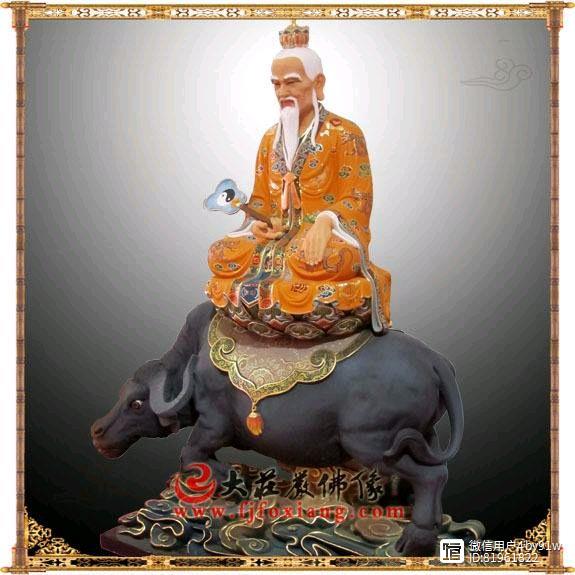

《道德经》:小善如大恶,大善似无情

作者:儒风君古人云:“大仁不仁,大善不惠。”真正的善行,不在于假仁假义,不在于小恩小惠。行善也要讲究方法,否则只会适得其反。1小善如大恶《道德经》有言:“善行无辙迹。”为人处世,应当秉持一颗善心。但并非所有善心,都能带来好的结果。很多时候,往往是好心办坏事。发心虽是善的,可结果却是恶的。真正的善行,就好像风过无声、雁过无痕。 儒风大家2023-07-28 17:01:580000

儒风大家2023-07-28 17:01:580000鬼谷子,被后世冤枉的帝王师以及权谋家!

故计国事者,则当审量权;说人主,则当审揣情;谋虑情欲必出于此。——《鬼谷子·揣》读书心得:1、释义:所以说,那些处理和谋划国家大事的人应当审查形势,掌握信息;而那些游说人主的则应当注重全面、详尽的揣度人主的意图和欲望,了解人主的心性品行。可以说,国家大政方针的筹划也罢,人主真实意图的探测也罢,都是出于这种揣情术。 小单老师2024-02-07 11:06:300000

小单老师2024-02-07 11:06:300000轻轻松松读《老子》(45)

《老子》第四十五章原文:大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷,大赢若绌。躁胜寒,静胜热。清静为天下正。译文:最完美的东西看起来好像是残缺的,但它的作用是不会停止的。最充盈的东西好像是空虚的,但它的作用是没有穷尽的。最笔直在东西好像是弯曲的,最灵巧的东西好像是笨拙的。最善辩的人却好像很木讷,最赚钱的生意好像是赔本的。 秋雨堂2023-07-30 11:23:280000

秋雨堂2023-07-30 11:23:280000《黄檗山断际禅师传心法要》法要直指(39)

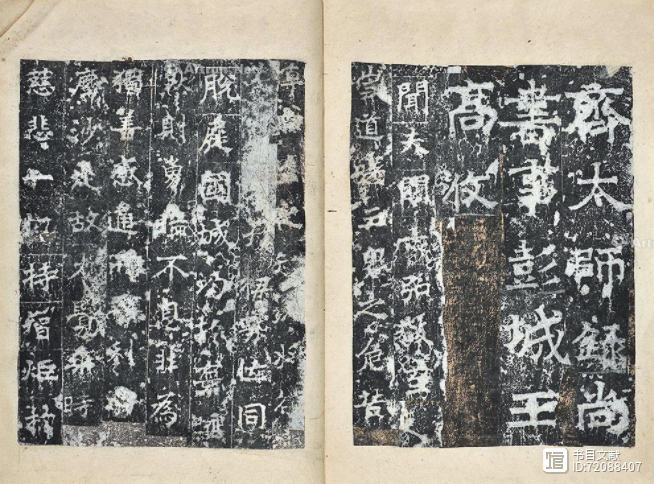

《黄檗山断际禅师传心法要》法要直指〖动不是心,心不是动。动本无心,心本无动。动不离心,心不离动。动无心离,心无动离。动是心用,用是心动。即动即用,不动不用。用体本空。空本无动。动用同心,心本无动。〗0003马燕鑫丨方志金石文献对集部著作整理的价值

注:本文发表于《燕赵文化研究》第八辑(中国社会科学出版社,2023),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢马燕鑫老师授权发布!方志金石文献对集部著作整理的价值*马燕鑫 书目文献2024-02-15 08:08:160000

书目文献2024-02-15 08:08:160000