修真杂谈

李真阳老师说过,丹经武学是心意神功。心意到了,功夫很快就有了。这里要注意的是,并不是说你心意到了,功夫就有,而是很快就有。

这是什么意思呢?你心意到了之后,需要通过练功来使元气得到补充,升华。当元气得到进一步的混元饱满之后,这时才算是真有了功夫。

这跟社会上说的那一套有明显区别。社会上许多大师就是在那坐谈心性,没有具体的修行法门,是理明而法暗,那不可能修成真正的功夫。

心意到了,说明你明了道理,知道了方向。同时“心不动,气自圆”,以真元为宗。但是修持真元也是要有具体的方法和手段,并不是如同世间流传的丹经那般,光涵养心性,周天旋转就成。

世间的丹经大部分是真的,也是对的。但是他们讲的内容只是丹道修持过程中的一个片段,以此来修真,那就荒谬至极了(不同阶段需要修习不同的功法,并不是一个法门练一辈子,那种练法到达一定层次就上不去了)。

不同的人修持功夫应该也要根据自己的实际情况来进行,比如说年轻力壮的人,和年老体弱的人,他们修习的时候,也应该有所区别和侧重。

年轻力壮的人,可以通过锻炼体魄,强筋壮骨入门,就是苦练。反正体内的力气使之不尽,用之不渴。通过艰苦的锻炼,炼精化气,炼气化神,从而达到精满、气足、神全。

当功夫达到一定阶段后,再读书明理,用自己功夫的体悟来理解功理,从而让心安宁,气内敛。也就是说年轻力壮之人,是以力证道,由动入静。

但是年老体弱的人,就不适宜这样练了。“老不以筋骨为能”,如果这样练,身子骨受不了,反而把身体给搞伤了。

人年纪大了,心性和见识各方面都有了一定的积累,心相对也容易安静,这时就应该以心性的修持为主。

除了一些必要的动功舒筋活络之外,静止的桩功也应该练一下,从而养血,聚气,凝神,不要一味的练动功。要多读书,多练字,武功方面就不要太过追求了。

通过读书,明理之后,以理来悟法,来指导练功,争取做到,练一次有一次的效果。

这也是古人所说的“少不修道,老不练武”,因为人的不同年龄段,身体条件,心性修为是不同的。

为什么要惜福和培福?

小时候,老人们经常说:“人这一辈子,吃的米粒都是有数的,要节约粮食,不要浪费呀!”这句话是有一定道理的,这就是告诉我们要懂得惜福。福报这个东西,看不见,摸不着,但确实存在,大家是可以感觉到的。 一声佛号一声心2024-01-31 14:05:290000

一声佛号一声心2024-01-31 14:05:290000宰相的女婿,奸相的弟弟,他蔡卞到底是个什么样的人?

1070年,23岁的蔡卞进士及第,他与胞兄蔡京同科登第,传为佳话。蔡卞,字元度,是王安石的女婿兼门生,深得他的真传,被认为是王安石新政精神的正统继承人。而他的哥哥蔡京是北宋历史上的大奸臣,宋徽宗时期北宋六贼之首。壹弘一说:心软之人是无福之人,只有薄情和健忘才是生存下去的利器

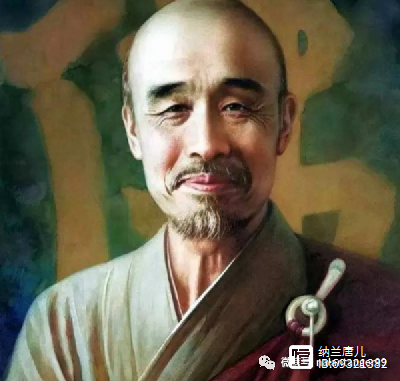

作者:纳兰唐儿弘一法师说:心软之人,便是无福之人。心软看似豁达实则愚钝,看似善良实则懦弱。心软和不好意思只会消耗自己,薄情和健忘才是生存下去的利器。当你不好意思拒绝别人的时候,想想他为什么好意思为难你呢?一言惊醒梦中人,不愧是大师,清醒、睿智。寥寥数语,便教会你我要懂得保护自己。做人有一颗善良慈悲之心固然是好,但是得在这份很贵的柔软里加一点凶狠的底色,才不至于被伤害。 纳兰唐儿2023-08-07 16:44:080000

纳兰唐儿2023-08-07 16:44:080000俗话说“四欲太强,易生灾殃”,四欲分别指什么?你了解吗

中华文化有五千年的悠久历史,这里面流传下来了许多的名言和俗语老话,这里面有很多的老话是古代人对于生活的总结也有对于生活的思考,往往很多的俗语比较通俗易懂而且朗朗上口,所以能够流传至今被我们所听到,很多的老话俗语在我们的生活中也是非常多见,更是成为了很多人茶余饭后津津乐道的话题,而其中就有这么一句“食欲太强,必有灾殃,易生灾殃”的俗语,接下来我们就一起来了解一下。财欲 小橘子谈生活2023-07-29 10:40:420000

小橘子谈生活2023-07-29 10:40:420000不足3万人的小姓,却出了16位皇帝,你知道是哪个吗?

艺述史官方原创在宋朝的《百家姓》中,有一个姓氏排名410位,人口数以万为单位计算,这样一个“冷门”姓氏里,却出了16位皇帝。我也不瞒您,这个姓氏就是司马,但您仔细想一下,司马氏的出现过16位皇帝吗? 新用户6516h3hB2023-07-30 17:12:050000

新用户6516h3hB2023-07-30 17:12:050000