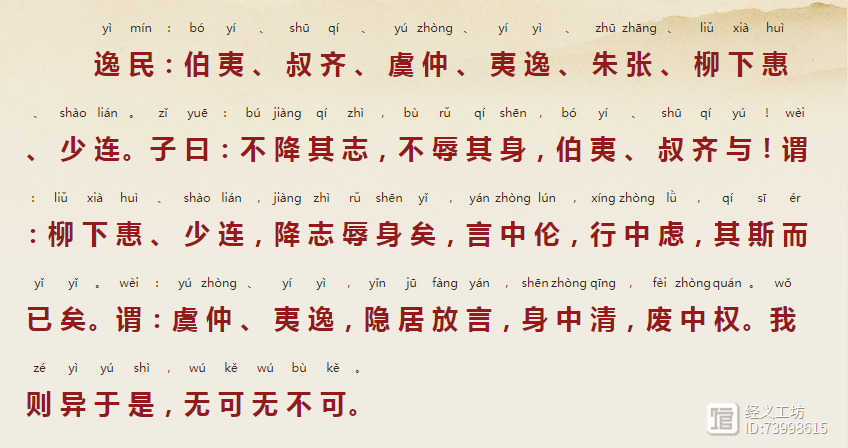

论语:逸民(18-8)

孔子列举了古代的七位逸民即不仕之人,并对他们作出中肯评价,以此表达自己的志向和他们不一样。

逸民:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与!”谓:“柳下惠、少连,降志辱身矣,言中伦,行中虑,其斯而已矣。”谓:“虞仲、夷逸,隐居放言,身中清,废中权。我则异于是,无可无不可。”【注释】逸民:逸,同“佚”,散失、遗弃。隐居不做官的人。伯夷、叔齐:古孤竹国国君之子,以国相让,避居首阳山。虞仲:即仲雍,周太王的儿子,王季(季历)的兄长。《史记》记载有太伯、虞仲让位于王季的故事。夷逸、朱张、少连:身世不详。中(zhòng):符合。放言:放,放置。隐居起来,不谈世事。身中清:身,立身。清,清白。立身合乎清白的标准。废中权:废,放弃。权,权变。弃官合乎权变的要求。【译文】逸民有:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。孔子说:“不降低自己的志向,不辱没自己的身份,就是伯夷和叔齐吧!”又说:“柳下惠、少连,降低了自己的志向,辱没了自己的身份,但言语合乎伦理,行为经过考虑,也就是如此罢了。”又说:“虞仲、夷逸,避世隐居而不谈世事,立身合乎清白的标准,弃官合乎权变的要求。我就和他们不一样,没有可以这样做或者不可以这样做的问题。”逸民,就是指那些不仕之人。孔子将所列七个不仕之人分为三类。伯夷、叔齐“不降其志,不辱其身”。他们曾阻拦武王攻打商纣王,武王伐纣成功建立周朝后,他们认为自己是商纣王的百姓,宁愿饿死也不食周粟。这种以死殉道的精神值得学习。柳下惠、少连“降志辱身”。天下无道,他们也不肯归隐,坚持以“直道事人”,誓死为国家作出贡献。这种高尚的品格值得称赞。虞仲、夷逸“隐居放言”。他们坚持独善其身,保持自身高洁,是真正的隐士,但对国家、对社会、对民众贡献不大。孔子则有自己的立身处世之道,即“无可无不可”,可仕则仕、可退则退,该仕则仕、该退则退,以道义为标准,不偏不倚、执中用两,“用之则行,舍之则藏”,这就是中庸之道的大智慧所在。

古典文学《四书五经》《诸子百家》良言录(441-460)

收集人:潘长宏(文学之都居士)2023年10月22日亲爱的的朋友们,在我的读书笔记中记录了好多古代圣贤之语,绝大部分是经典之作,我将这些话语的原文与译文与朋友们分享,希望大家喜欢。441.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。[译文]一个人应该在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。 溱湖之恋2024-02-10 09:07:340000

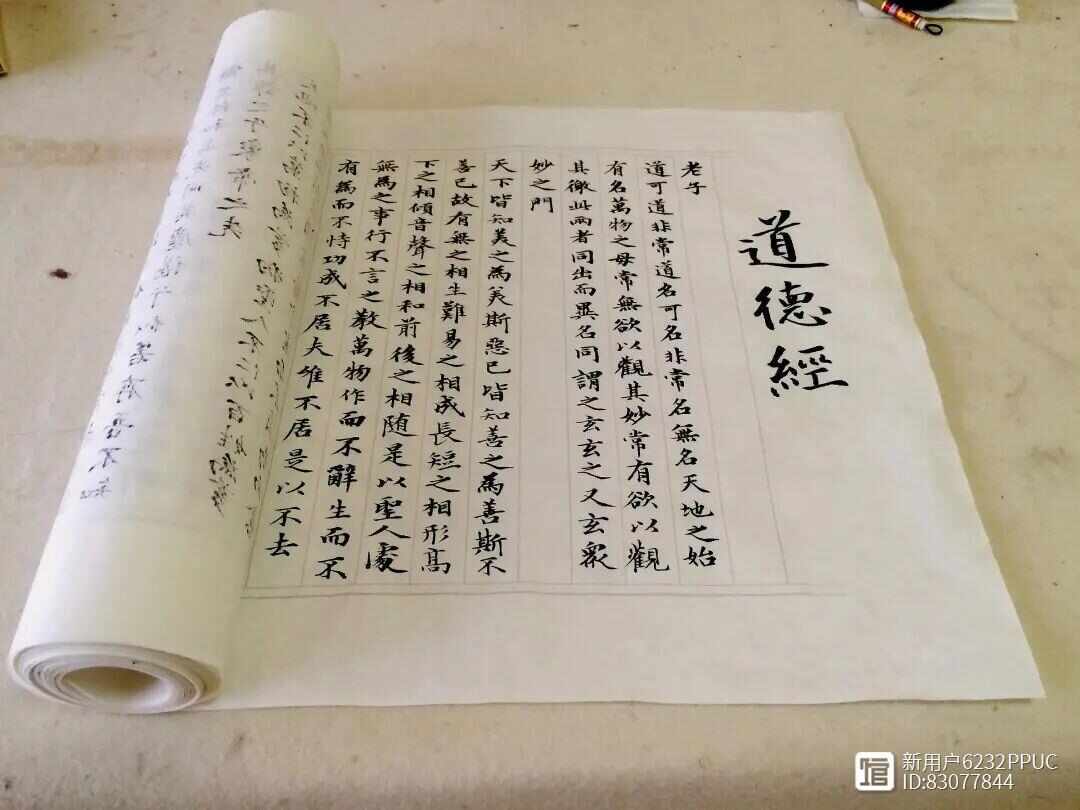

溱湖之恋2024-02-10 09:07:340000《道德经》中这句话,揭秘了成功的3条方法

▲点击上方“蓝字”关注我惟乔的第167篇原创文章《道德经》真的是财富满满!“将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也,不可执也。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,故无失。夫物或行或随;或觑或吹;或强或羸;或载或隳。是以圣人去甚、去奢、去泰。”这里直接翻译一下后半段。 新用户6232PPUC2024-02-03 09:08:520000

新用户6232PPUC2024-02-03 09:08:520000认识的本质与过程

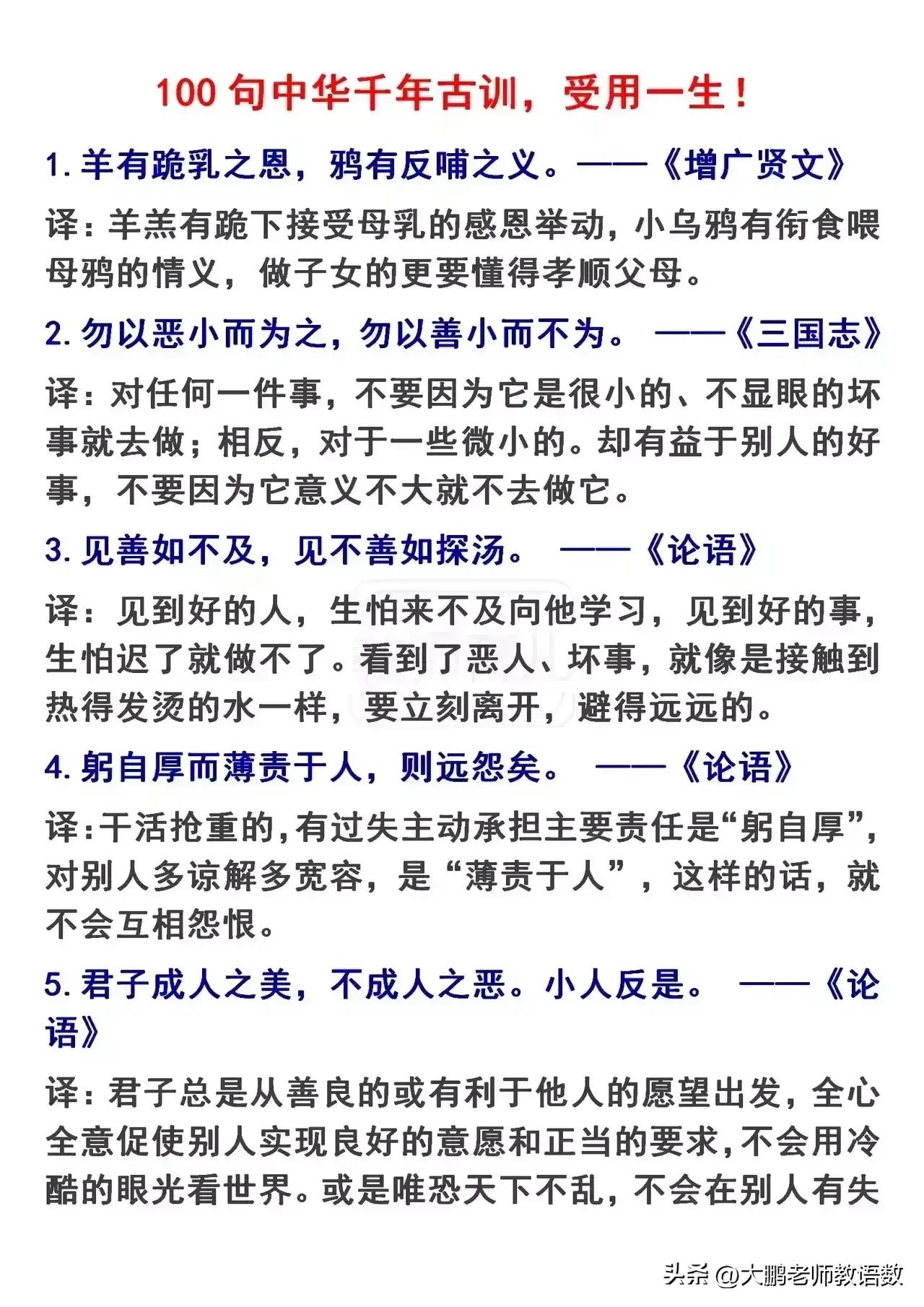

认识的本质是通过感知、思维和经验等心理活动,对客观事物及其规律性进行理解、把握和抽象的能力。它是人类特有的心智能力,是人类与其他生物的区别之一。认识的过程包括感知、注意、记忆、思维、想象、判断、推理等一系列心理活动。具体来说,认识的过程可以分为以下几个步骤:1.感知:通过感觉器官接收外界的刺激,将外界信息转化为神经信号,传递给大脑进行处理。0000真的长知识了!北大退休教授熬夜整理的100句千年古训,没有比这更

真的长知识了!北大退休教授熬夜整理的100句千年古训,没有比这更专业更贴心的总结了!这些古训蕴含千年智慧,是文化的瑰宝,是智慧的结晶,在孩子的启蒙教育和“”三观”形成中具有以下作用:1.价值观的传承:千年古训所蕴含的价值观念可以通过教育传递给孩子,引导他们形成正确的价值观。这些古训通常强调诚信、孝顺、勤奋、友善等美德,帮助孩子树立正确的道德观念。紫网2023-10-15 12:10:190000