与庄共舞——万物齐一任自然【《齐物论》9】

万物齐一,因任自然。

【原典】

今且有言于此,不知其与是类乎?其与是不类乎?类与不类,相与为类(同类),则与彼无以异矣。

虽然,请尝言之。有始也者,有未始有始也者,有未始有夫未始有始也者。有有也者,有无也者,有未始有无也者,有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣,而未知有无之果孰有孰无也。今我则已有谓矣,而未知吾所谓之其果有谓乎,其果无谓乎?

天下莫大于秋豪(毫)之末,而大山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。既已为一矣,且得有言乎?既已谓之一矣,且得无言乎?一与言为二,二与一为三。自此以往,巧历不能得,而况其凡乎!故自无适有以至于三,而况自有适有乎!无适焉,因是已。

【译文】

现在暂且在这里说一番话,不知道其他人的谈论和我的话是同一类吗,还是不同一类?相同的言论与不相同的言论,既然相互间皆是言谈议论,从这一意义说,不管其内容如何也就是同类的了。

虽然如此,还是容我说说。宇宙万物有一个开始,有一个未曾开始的开始,还有它未曾开始那未曾开始的开始。宇宙之初有过它的“有”,也有它的“无”,还有个未曾有过的“无”,同样也有个未曾有过那未曾有过的“无”。突然间生出了“有”和“无”,却不知道“有”与“无”果真是“有”果真是“无”。现在我已经说了这些言论和看法,但却不知道我听说的言论和看法是我果真说过的言论和看法呢,还是果真没有说过的言论和看法呢?

天下没有什么比秋毫的末端更大,而泰山却是最小的;世上没有什么人比夭折的孩子更长寿,而传说中年寿最长的彭祖却是短命的。天地与我共生,万物与我为一体。既然已经浑然为一体,还能够有什么议论和看法?既然已经称作一体,又还能够没有什么议论和看法?客观存在的一体加上我的议论和看法就成了“二”,“二”如果再加上一个“一”就成了“三”,以此类推,即使是最精明的计算家也不可能求得最后的数字,何况凡夫俗子呢。从无到有乃至推到“三”,又何况从“有”推演到“有”呢?不必再往前计算了,因任自然吧。

【悟读】

天地与我共存,万物与我为一。

此言是庄子对宇宙起源之基本认知,天地万物归于我“活”着的一“心”,此为“万物与我为一”。

从道之高度而言,这个世界没有什么东西真正的属于自己。佛说,“无就是有,有就是无”。人的一生中什么都不属于自己,然而什么又都真正地属于你。关键是从什么角度去看,从历史的角度看,你什么都不曾经拥有;从你个人的角度看,这个世界就是你的世界,所有的一切皆属于你。

所谓“相由心生”,是指一个人看到的事物,或对事物的理解、解释、观感,由他的内心决定。境随心转的意思是一个人所处的环境及境遇会随着心境的转变而转变。佛语有,“相由心生,境由心转,心系诸佛,珠可助道。”又说,“境随心转则悦,心随境转则烦。”“应观法界性,万物唯心造。”更有“即心是佛”这一禅语。

“亦即一切,一切即一”。是佛陀证得无上正等正觉后,看到的现量境。“一”是讲的性,是讲的体,体是一个;“一切”是讲的现相,相无量无边;无量无边的相是一个体,一个体变无量无边的法相,这是从性相上来解释。

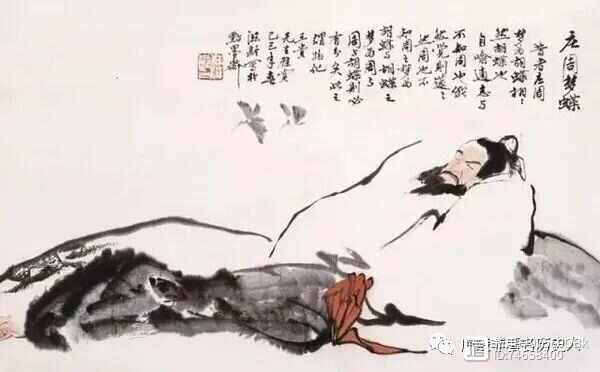

庄子在此劝诫世人,无需作过多之分别和计较,真人不争不辨,不怒又怨,因任自然,随顺大道。

真正的真人,一般不会陷入无边之纠结和无聊之争议之中,他们从容豁达,自由自在,来去自如。

国学中归纳人生第四养-----中年养德

作者:潘长宏2023年8月7日在我国的悠久的历史文化和文明中,就人的一生行为举止,语言仪表,德能勤绩,交流相处中积累了很多的宝贵经验和财富,有一部分在我们当今人看来一点也不过时,在我国的国学中,把人的一生分成几个阶段,每一个阶段却有着不同的目标和要求,并朝着这个方面迈进。归纳出幼儿养性;蒙童养正,少年养志,中年养德,老年养心。今天我们就来说说这第四养-----少中年养德。紫网2023-10-14 16:44:370000《道与术》老子曰:有道无术,术尚可求也 有术无道,止于术 庄子曰

《道与术》老子曰:有道无术,术尚可求也。有术无道,止于术。庄子曰:以道驭术,术必成。离道之术,术必衰。孙子曰:道为术之灵,术为道之体。以道统术,以术得道。古人曰:上人用道,中人用术,下人用力。韩愈曰:闻道有先后,术业有专攻。做人最高境界是知行合一、道术兼修、内圣外王。做人的境界是道,做人的技巧是术。道是讲人为什么而活着,术是人为了活着而采取的办法。紫网2023-10-15 11:48:580000改变命运的不是道理,而是习惯

你有怎样的习惯,就有怎样的命运。有人说:“真正能够改变命运的,往往不是抽象的道理,而是具体的习惯。”确实,道理只是他人对生命的感悟,而习惯却是自己最真实的践行。一个人常用的思维,常说的话语,常见的情绪,就基本构成了他的生命轨迹。所以说,你有怎样的习惯,就有怎样的命运,改变命运,就要从改变习惯开始。改变思维习惯,正向思考记得一位作家说过:“人生过得幸福的人,都持有积极的思维方式。” 雅轩书屋图书馆2023-08-08 12:54:110001

雅轩书屋图书馆2023-08-08 12:54:110001《资治通鉴》348:要想看清一个人,最好的方法是将他送到高位

花言大帅2023-07-28 15:02:200000

花言大帅2023-07-28 15:02:200000《资治通鉴》231:曹操硬是要追封田畴,这一点值得思考

学习内容:【原文】曹操追念田畴功,恨前听其让,曰:“是成一人之志而亏王法大制也。”乃复以前爵封畴。畴上疏陈诚,以死自誓。操不听,欲引拜之,至于数四,终不受。有司劾畴:“狷介违道,苟立小节,宜免官加刑。”操下世子及大臣博议。世子丕以“畴同于子文辞禄,申胥逃赏,宜勿夺以优其节。”尚书令荀彧、司隶校尉锺繇,亦以为可听。操犹欲侯之,紫网2023-10-13 15:49:120000