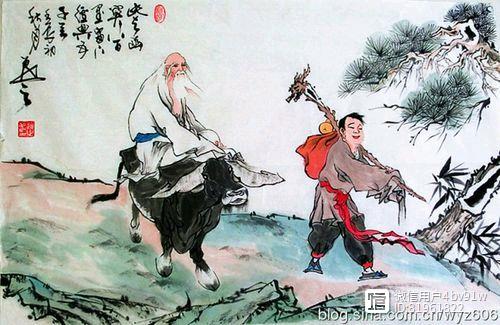

轻轻松松读《老子》(41)

《老子》第四十一章

原文:

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。

故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若颣(lèi)。

上德若谷,广德若不足,建德若偷,质真若渝。

大白若辱,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形,道隐无名。

夫唯道,善贷且成。

译文:

道德修养层次高的人听了道的理论后,必定努力去践行;道德修养水平中等的人听到道的理论后,则将信将疑、犹豫不定;道德层次低的人听了道的理论后,则会哈哈大笑。如果不被他们嘲笑,那就不足以成其为“道”了。

因此古时候立言的人说过这样的话:光明的道好像很昏暗;前进的道好像是后退;平坦的道好似崎岖不平。

高尚的德好似低谷,广博的德好像不足,刚健的德好像很懈怠,质朴纯真又好像浑浊不清。

洁白无暇的东西好像含有污垢,最方正的东西好像没有棱角,最大的器物总在最后制成,最大的声响反而听不到声音,最大的形象反而看不到它的形状。道幽隐无声,无名无状。

只有道,才善于帮助并成就万物。

秋雨堂浅见:

上一章老子讲了“反者道之动”,论述了道的德行,即循环往复、柔弱顺应。这一章继续深入地讲“道”的真正内涵以及发挥作用的方式。

“道”是衡量人的“德行”的标准。对“道”的不同认识和态度决定了一个人道德修养的层次。努力践行“道”者为“上士”,怀疑“道”者为“中士”,嘲笑“道”者为“下士”。这和儒家用“五常”即仁、义、礼、智、信来区分君子和小人的标准截然不同。老子在第三十八章讲到:“失去了道后才强调德,失去德后才强调仁,失去仁后才强调义,失去义后才强调礼。礼这个东西,是忠信不足的产物,是道、德、仁、义变得淡薄时才出现的,这是社会产生祸乱的首要原因。”可见老子把对“道”的认识和态度当做衡量一个人品德的最高标准。

但是,对“道”的认识并不是轻而易举的事。“道”呈现于外的表象往往和其本质相反,非上德上智之人所能明了。现代哲学理论有一句俗语:透过现象看本质,这也可以用来解释本章内容的含义。

“道”和“德”是不可分割的。“道”是“德”的本体,“德”是“道”的外现。人之德只有符合道之德,才可称为是“上士”。而人之德要体现于两个方面,一是对道之德的认识,二是对道之德的践行。认识凭借智力,老子在这里给我们做了指点——“明道若昧,进道若退,......大音希声,大象无形”。这就是要人们分清现象和本质正确认识什么是真正的“道”;践行要靠能力,就是要像依“道”而行,遵循事物发展的规律,帮助和成就万物,使万物顺其自然的生长和运动,使社会安定和平,使人民安居乐业。

万物皆由大道所生,所以无论何种事物,都应该遵循大道的德行,顺应自然的循环往复,达到无言无为的境界。只有做到这些,我们才能领略到生命的充实和美好,免受来自自然和社会的惩罚。

文/靳义堂

2022.12.5.

《资治通鉴》271:孙权暮年时刻的决策行为,值得思考

紫网2023-10-13 17:52:460000李浩丨医疗社会史视域下王粲死因的新探索——对“麻风”“疾疫”二说的重勘与省思

注:本文发表于《中国海洋大学学报(社会科学版)》2023年第3期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢李浩老师授权发布!医疗社会史视域下王粲死因的新探索——对“麻风”“疾疫”二说的重勘与省思李浩 书目文献2024-02-14 16:07:580000

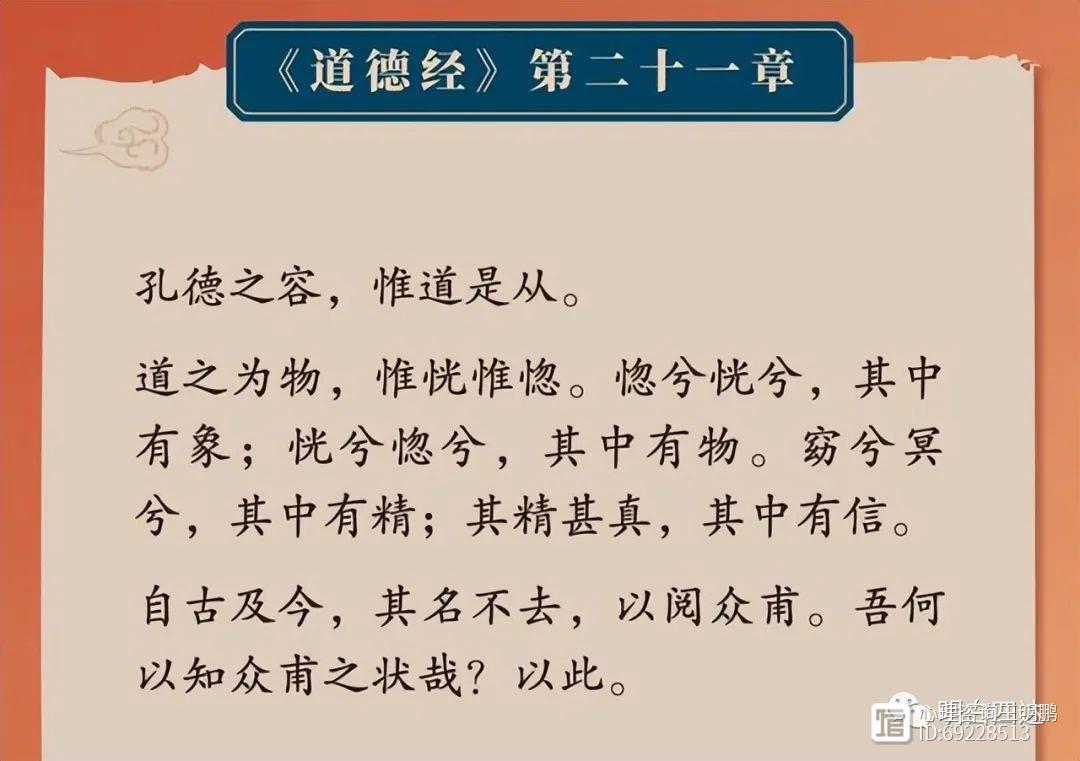

书目文献2024-02-14 16:07:580000心理漫谈《道德经》第二十一章:大道至简,道即孔德,道德一体,心理行为

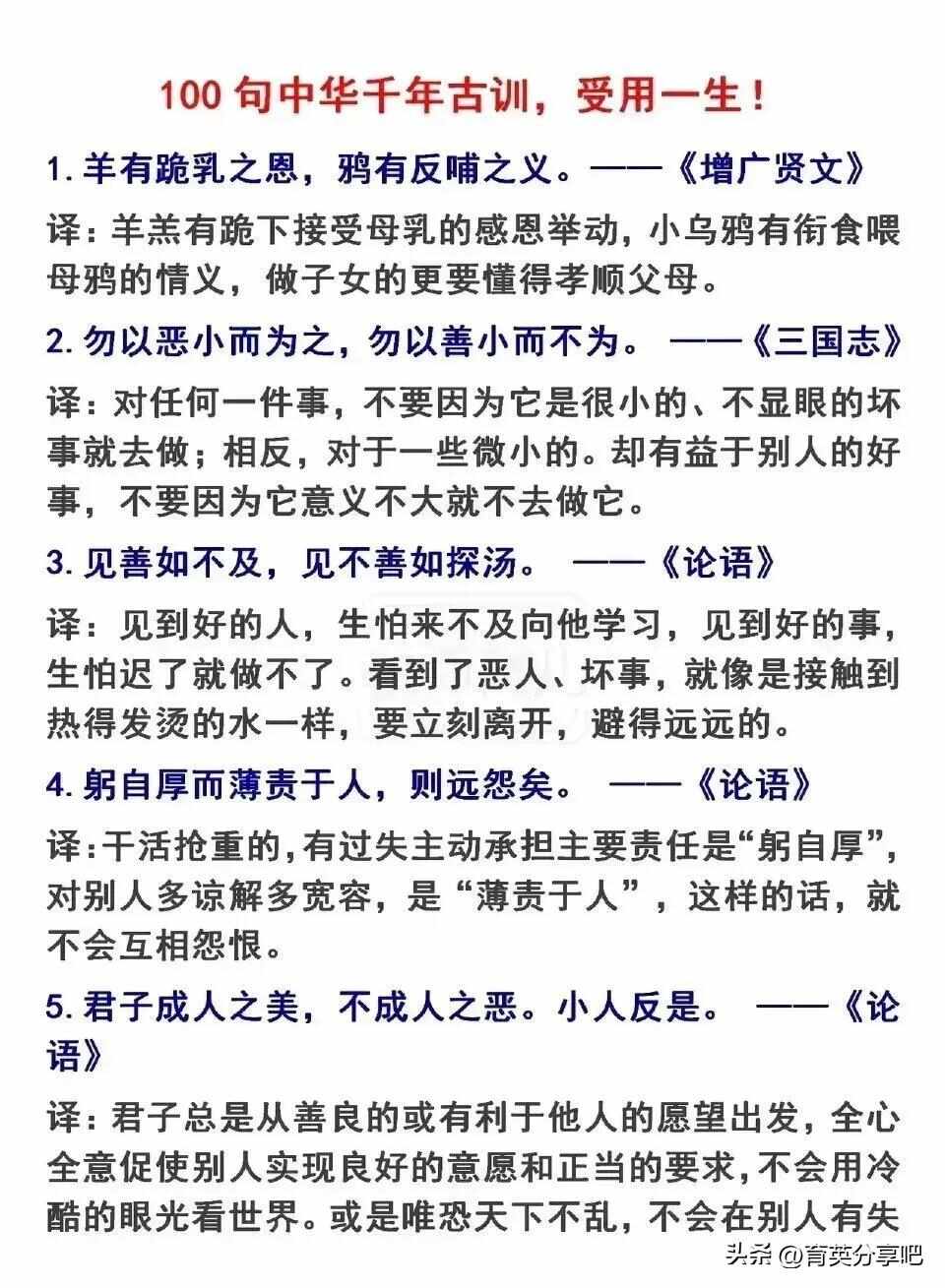

《道德经》第二十一章,“孔德之容,惟道是从。道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。自今及古,其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之状哉?以此。” 心理咨询王明鹏2023-07-28 10:50:020000

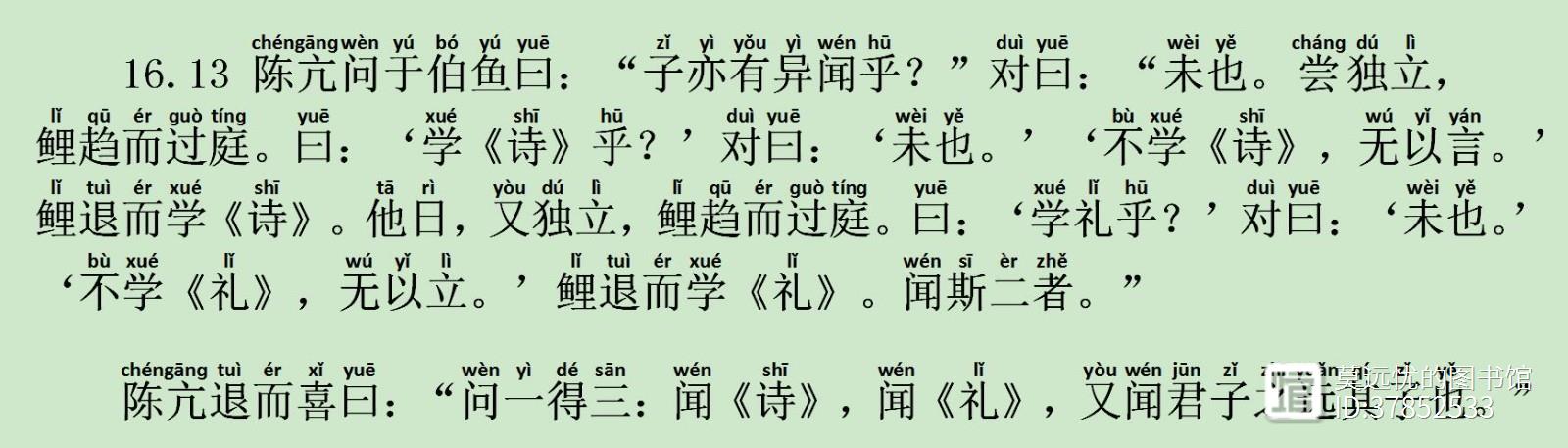

心理咨询王明鹏2023-07-28 10:50:020000《季氏篇》16.13 陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”

16.13陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:'学《诗》乎?’对曰:'未也。’'不学《诗》,无以言。’鲤退而学《诗》。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:'学《礼》乎?’对曰:'未也。’'不学《礼》,无以立。’鲤退而学《礼》。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三:闻《诗》,闻《礼》,又闻君子之远其子也。”【注释】 莫远忧的图书馆2023-07-30 16:30:100000

莫远忧的图书馆2023-07-30 16:30:100000