周敏秋丨刘献廷《离骚经讲录》考论

注:本文发表于《贵州文史丛刊》2023年第3期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢周敏秋博士授权发布!

刘献廷《离骚经讲录》考论

周敏秋摘要:《离骚经讲录》是清初学者刘献廷的楚辞研究专著,由门人黄宗夏整理讲课笔记而成。康熙后期,汪士鋐为之抄录后,写本辗转流经吴骞、唐翰题、吴重憙、王雨诸藏书家之手,最终为燕京大学图书馆购藏。《离骚经讲录》虽早被公私记载所著录,且为楚辞学界所熟知,但因其以抄本形式流传,又是未竟之书,故颇不为学人所重视。因此,不仅抄本的传藏情况未明,而且由于唐翰题所题跋语含糊其辞,从而引发著作权争议,以至有冠名方楘如著者。屈赋研究大家游国恩、姜亮夫二人,廓清方、刘二著混同之说,并对两书有所评骘。游氏抑方扬刘,姜氏则抑刘扬方,评价态度截然相反。文章先叙《离骚经讲录》的抄藏情况,再论其对《离骚》的字词训释、章节划分与诗旨分析,以见刘献廷的屈赋研究,返本求真,既注重训诂,考辨词章,又强调义理。刘献廷在继承汉唐宋明训诂成果的基础上,提倡训释字词当以《说文》为正,并从意、言、文三者的逻辑关系进行论述,阐释屈子思想,从而与顾炎武等人一起,开启了由小学而通训诂、由训诂而通义理的乾嘉学术之路,在清初的学术思想史上,无疑具有着方法论的自觉意识和导夫先路的开创之功。关键词:刘献廷 《离骚经讲录》 训诂 章节结构 清代学术

清初大儒刘献廷(1648-1695,字君贤,号继庄)著思宏富,因其以明遗民自居,生平行事隐蔽,鲜为人知;其所著作,可考者凡二十种,亦多所亡佚,全祖望广为搜求,所见仅一杂乱无序的《广阳杂记》而已。后人想要了解刘献廷的生平与思想,无不感到资料的枯窘与匮乏。幸赖王源《刘处士墓表》与全祖望《刘继庄传》二文,其人其学方才不至湮没无闻。迨至清季,社会风气发生转变,经世思潮勃勃然兴起,刘献廷之著述始再见重于世。清末切音运动异军突起,梁启超为之撰文表彰,将刘献廷与顾炎武、黄宗羲、王夫之、颜元并称为“清初五先生”,刘献廷遂以所著《新韵谱》之提倡语言统一、方言调查而著名。未几,国粹学社刊印《广阳杂记》单行本,学界对刘献廷的生平经历与学术思想渐有研究与讨论。民国初年,国语运动与方言调查运动愈益高涨,国语运动健将钱玄同(1887-1939字,字德潜)、罗常培(1899-1958,字莘田)等人相继撰文,表彰刘献廷以《新韵谱》为中国语言统一、全国方言调查的设想,尊其为国语运动和方言调查运动的先驱,钱玄同更是倡议,以刘献廷的生年作为国语运动与方言运动的“纪元”。于是,学者们纷纷撰文,掀起一股刘献廷生平与学术的研究热潮,刘献廷在中国近代学术思想史上遂大放异彩。[1]

随着现代西方地理学的传入,《广阳杂记》主张人文地理、自然地理并重的思想也逐渐引起学界的重视。1929年春,商务印书馆编译何炳松(1890-1946,字柏丞)致函顾颉刚(1893-1980,字铭坚),“以所拟中国史学丛书目录,邀约物色人选,认定撰稿”,夏定域(1902-1979,字朴山)“冒昧认撰顾祖禹年谱,以其事迹极稀流传,奋起愿试为发掘也”。[2]与之同时,中央国立大学地理学系教师张其昀(1901-1985,字晓峰)也极力搜求顾祖禹遗事,拟作顾氏年谱。1933年春,张其昀到浙江图书馆寻访古籍,同窗好友王勤堉(1902-1951,字鞠侯)适供职馆中,二人把臂话旧之余,“共检索馆藏旧籍,披沙有得,辄相与色喜”。张于是对王说:“《广阳杂记》中,系年之事甚多,苟为采辑而旁求同时人著作,以成《刘继庄先生年谱》,亦中国地理学上阐幽发微之盛事也。”[3]王勤堉闻言,欣然允诺,依据《广阳杂记》辑纂刘献廷年谱。诸友得知其志,每有所见,辄来函相告。1935年夏,夏定域来信称,观书南浔藏书家刘承幹的嘉业楼时,见有刘献廷《广阳诗集》抄本。王氏闻讯,“因亟从臾浙馆,驰函录副;约二月,《广阳诗集》遂得入目”。另一老友向达(字觉明,1900-1966),在北京书肆目录中见有“刘继庄先生讲、门人黄曰瑚录”的“《离骚经讲录》旧抄一册”,赶紧一边驰书王勤堉,一边前往咨询,惜来晚一步,抄本“已为沪估索去”。王氏“闻而为之邑邑不欢者累日”[4]。尽管王勤堉未能获睹《离骚经讲录》,但其为撰写刘献廷年谱,广搜博检公私所藏刘氏遗著,最终根据《广阳杂记》《广阳诗集》及清初与刘献廷同时的诸人别集,纂成《刘继庄先生年谱初藁》,并使刘献廷遗著《广阳诗集》《离骚经讲录》之名重现于世,其筚路蓝缕之功,实不可没。

刘献廷博学多才,于天文、地理、军事、经济、教育、经学、史学、子学、文学、小学、佛学、道学诸领域,无不涉及,惜著述虽丰而传世者少。自夏定域、王勤堉发现《广阳诗集》以来,学界对刘献廷生平事迹与学术思想的研究,至今仍多集中在《广阳杂记》一书,所得极为有限。因此,当清末民初社会学术思潮消退之后,关于刘献廷的研究犹如昙花一现,热闹一时而寂寞长久。1980年代以来,署名刘继庄先生评定的康熙年间刻本《左传快评》,重见于国内外各图书机构,但其作者是否为刘献廷,学界长期以来无定谳。[5]至于刘献廷的楚辞研究专著《离骚经讲录》,虽早为公私记载所著录,且为楚辞学界所熟知,但其以抄本形式流传,一般人获睹为难,又因是未竟之书,故颇不为学人所重视。因此,不仅《离骚经讲录》的传藏情况未明,而且由于藏书家唐翰题所题跋语的含糊其辞,从而引发作品著作权争议,以至于有冠名方楘如著者,混方氏之《离骚经解略》与刘氏之《离骚经讲录》为一谈。屈赋研究大家游国恩、姜亮夫二人,廓清方、刘二著混同之说,并对两书有所评骘。游氏抑方扬刘,姜氏则抑刘扬方,评价截然相反。但姜氏研究屈赋长达一甲子,学术思想凡经数变,对刘献廷《离骚经讲录》的评价亦前后殊异。后之学者疏于查考,仍持姜氏早期观点,褒扬方著而贬抑刘书。因此,本文先叙《离骚经讲录》的抄藏情况,再论刘献廷对《离骚》之字词注释、章节划分与诗旨分析,以见刘氏研究屈子与屈赋的实相与成就。

一、艺林珍笈:《离骚经讲录》的藏传情况

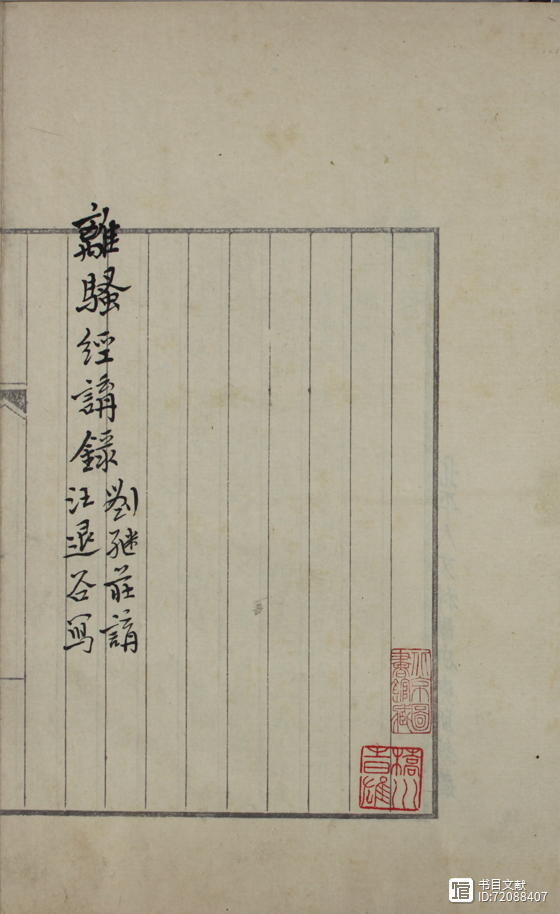

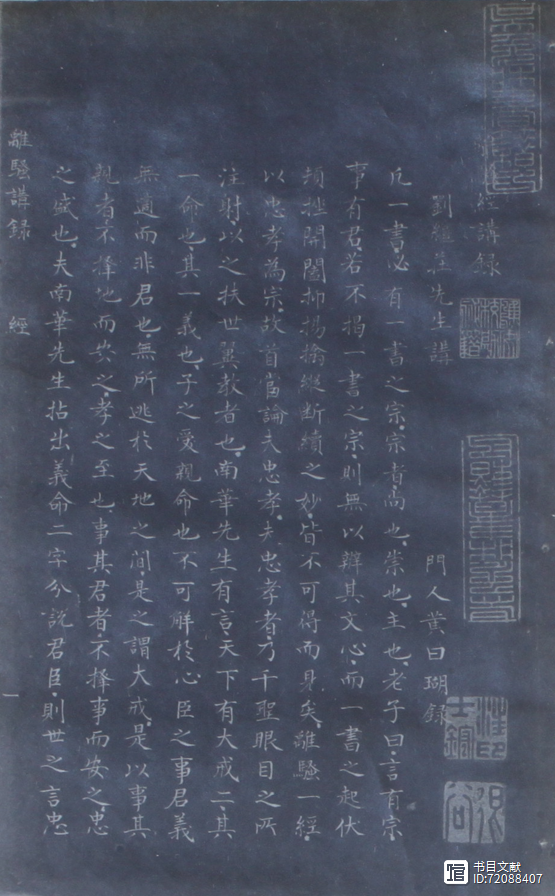

《楚辞文献丛刊》收录有《离骚经讲录》《离骚经讲录又一种》两种抄本,书名“离骚经讲录”下均署名“刘继庄讲,汪退谷写”。正文共五十九页,行款皆为半页十行,行二十三字。首页题名下皆署“刘继庄先生讲 门人黄曰瑚录”。与第一种相较,《又一种》封面多“存五十九页”五字,正文后有唐翰题跋语一页,十行。第一种为北平人文科学研究所抄藏,正文间有校补的痕迹,封面右下角钤有“北京图书馆藏”“桥川时雄”两枚篆印,末页左下角钤有“北京图书馆”篆印。《又一种》封面正中偏下处钤有“燕京大学图书馆珍藏”篆印,正文首页题名一行,自上而下钤有“吴兔牀书籍印”“鹪安校勘秘籍”“吴兔牀书籍印”(倒钤)三枚篆印;作者一行,“刘继庄先生讲”顶上眉端处钤有“燕京大学图书馆珍藏”篆印,“门人黄曰瑚录”下钤有“汪士鋐印”“退谷”两枚篆印。正文末页亦钤有“汪士鋐印”“退谷”两枚篆印。唐翰题跋语下有“鹪安校勘秘籍”“石莲闇藏书”两枚篆印。[6]

据此可知,第一种录自《又一种》,为日本学者桥川时雄(1894-1982)旧藏。1925年,日本利用庚子赔款成立东方文化事业委员会,下设北平人文科学研究所和上海自然资源研究院。创设伊始,即决定续修《四库全书》。[7]1928年,人文科学研究所在桥川时雄等人主持下,访购中国古籍,征雇中国学者七十余人撰写提要,续修《四库全书》。是桥川时雄主持编修《续四库全书总目提要》时,曾据汪士鋐写本抄藏一册。但不知何故,《续修四库全书总目》集部楚辞类未见著录。《又一种》则历经多手,为诸藏书家所保藏,最后被燕京大学图书馆购得。《离骚经讲录》又有浙江图书馆藏抄本[8]。“据本书后跋,则浙馆录自北京图书馆藏本者也。……全书共五十九页。书法秀雅。每半页十一行,每行正文二十四字。注文二十三字。字数相同。页边前面上为《离骚讲录》,空二格,下为页数。末页之后,有行书后记一页。”[9]据姜亮夫的描述,浙图藏抄本正录自燕京大学图书馆藏抄本。下文即据祖本《又一种》稽考《离骚经讲录》的传藏情况。

刘献廷生平好游,每到一处,辄以讲学为业,“门下弟子,上自王公,下至乞丐,以千百计”[10]。复“留心于史事,购求天下之言,凡金匮石室之藏,以及裨官碑志野老遗民之记载,共数千卷”[11]。晚年应徐乾学、徐元文兄弟之邀北上,入明史馆、一统志馆,“阴取三百年记载,次第录之”[12]。刘献廷生平所得图书五千卷,皆藏螺山书屋。南归后,刘氏念门人“宗夏随予南北奔驰,曾无晷刻暇”[13],乃于病殁前将生平所藏尽赠弟子黄宗夏[14]。

黄宗夏(生卒年未详),字曰瑚,歙县人而居于吴。献廷寓居吴江圣寿寺时,与诸沈订交,“西沈之好古者,无不资其讲习,献廷亦乐而久留焉”[15]。宗夏长期追随刘献廷问学,为刘氏高弟。献廷殁后,宗夏复从献廷诸友问学论政,并整理献廷遗著,辑成《广阳杂记》一书,又整理《离骚》讲课笔记,是为《离骚经讲录》。

汪士鋐(1658-1723),字文升,号退谷、秋泉居士,江苏长洲人,清代书法家、藏书家。汪士鋐与吴江诸沈为世交,情谊甚笃。汪士鋐病殁后,沈彤撰《汪先生行状》,赞其“为书有奇势,横纵自放,而分间布白无分寸失,名公卿碑版多出其手”[16]。刘献廷“侨居吴江之寿圣院最久,诸沈皆从之游。及其子死,无后,即以沈氏子为后”,故献廷殁后,“沈彤独为继庄立传”。[17]黄宗夏与吴江诸沈同从刘献廷问学,汪士鋐又与诸沈为世交,《离骚经讲录》抄本出自士之手,正以此故。汪士鋐写录本即《离骚经讲录又一种》,后为吴骞所得。

吴骞(1733-1813),字槎客,又字葵里,号兔牀、兔牀山人,海宁新仓人。学识渊博,能画工诗,生平酷爱藏书,搜集珍本逾万,筑拜经楼以藏之,贮书甲于一方。吴骞殁后,其子吴寿暘承父遗志,辑《拜经楼藏书题跋记》。“吴兔牀书籍印”即吴骞藏书章。巨来《刘继庄年谱初稿质疑》说:“近年始闻有拜经楼旧藏《离骚经讲录》出现于肆,未及见已为人持去。”[18]则向达致王勤堉函中提到的“《离骚经讲录》旧抄一册”,正是吴骞旧藏。拜经楼藏书散出后,部分归唐翰题所有,《离骚经讲录》恰好杂捆其间。

唐翰题(1816-1882),字鹧安,号蕉庵、新丰乡人,浙江嘉兴人。善画工印,雅好金石,精通版本,收藏宏富,晚年寓居苏州,为清季浙中名宿。“鹪安校勘秘籍”篆印,乃唐翰题藏书章,《离骚经讲录》抄本后所附跋语,即出自唐翰题之手。唐氏嘉业楼藏书及其所得拜经楼旧藏散出后,部分为吴重憙所得[19],《离骚经讲录》正是其中之一。

吴重憙(1838-1918),字仲怿,号石莲,室名石莲庵、石莲闇,山东海丰人。官任福建、江宁、江西、河南、直隶诸省要职。辛亥革命后,寓居天津,安享晚年。吴重憙善书工词,雅好金石,收藏古籍、鼎彝甚富。《离骚经讲录又一种》的“石莲闇藏书”印,是吴重憙藏书章。吴氏藏抄本后为王雨藻玉堂所得。

王雨(1896-1980),字子霖,河北深县人。年十四,入北京琉璃厂宝鉴堂为学徒。年十九乃自立门户,梁启超借资三千元,并为书肆“藻玉堂”题名。聊城杨氏海源阁藏书散出后,“王子霖四出奔波,吁请各界名流保护国粹”,行政院院长宋子文拨款购交国立北平图书馆。[20]藻玉堂因此而名噪一时。吴重憙晚年寓居天津,王子霖为著名藏书家、版本学家,长期奔波于京津两地,且于1932年在天津法租界成立藻玉堂分店,吴氏所藏的《离骚经讲录》,或即由天津流入北京琉璃厂的藻玉堂。向达在北京书肆目录中见到《离骚经讲录》旧抄一册,所说“书肆”正是藻玉堂。惜其往询时,抄本“已为沪估索去”。“沪估”即顾廷龙。

刘献廷在晚清民国间暴得大名,其遗著《离骚经讲录》重现于世,时人珍若拱璧。但因书非完轶,藻玉堂又索价太高,自1936年至1938年,出售匪易。据顾廷龙(1904-1998,苏州人)致叶景葵函说:“《离骚经讲录》近由藻玉堂又送来馆,两年以来竟未获售,当时索价太昂,今改为八十元,虽已稍灭,实东来初开之价也。”[21]叶景葵(1874—1949,字揆初,浙江仁和人)覆函亦称:“弟前还价七十元,如八十元亦愿得之。若贵馆已购,即作罢论可也。”[22]顾廷龙、叶景葵、东来阁皆以藻玉堂索价太昂,无力购买。且北平图书馆于1936年已将《离骚经讲录》影印出版[23],藻玉堂藏抄本更难出手,故不得不稍稍降价。顾廷龙时任哈佛燕京大学图书馆驻北平采访处主任,负责图书采购事宜。因燕京大学图书馆“同人颇有购留之意”[24],顾廷龙遂将《离骚经讲录》购入[25]。所谓哈佛燕京大学图书馆购藏本,即《离骚经讲录又一种》,故其封面与正文首页均钤有“燕京大学图书馆珍藏”篆印。

行文至此,《离骚经讲录》的抄传与收藏情况,已大白于天下。刘献廷为门人讲解《离骚》,弟子黄宗夏整理讲课笔记,是为《离骚经讲录》。汪士鋐见而大喜,为之写录成书。写本辗转流经吴骞、唐翰题、吴重憙、王雨诸藏书家之手,最终被燕京大学图书馆购得。桥川时雄主持北平人文科学研究所编修《续四库全书总目提要》时,据汪士鋐写本抄藏一册。原写本后归北京图书馆,曾于1936年影印出版。浙江图书馆复据北京图书馆藏汪士鋐写本抄录。汪士鋐《离骚经讲录》写本,世所罕见,故刘承幹视之为抄本秘籍,至黄灵庚将之收入《楚辞文献丛刊》(2014年),始为学界所共睹。

二、横起波澜:《离骚经讲录》的著作权争议

然而,因唐翰题在书后所题跋语含糊其辞,猜疑《离骚经讲录》的作者是方楘如,藏书家多不能辨正,长期以来剿袭其说,从而引起著作权归属争议问题。

是本《藏书题跋记》失载。据《存目》,当为方楘如撰。书法清挺,退谷先生本色,奕奕逼人,不必以欵之有无定真伪也。卷首题“刘继庄先生讲”,或《存目》所录,别为一本,而标题偶同耶?抑刘本为方氏所录,遂以属之方氏耶?书以待考。翰题记。[26]

唐氏跋语中的《藏书题跋记》,指吴骞《拜经楼藏书题跋记》。《存目》,指《四库全书总目提要》著录之存书目录,中有方楘如《离骚经解》:

《离骚经解》一卷。浙江巡抚采进本。国朝方楘如撰。楘如字文辀,淳安人。康熙丙戌进士,官丰润县知县。是编所解甚略,无所考证发明。原附刻《集虚斋学古文》后,今析出别著录焉。[27]

方氏《离骚经解》,又名《离骚经解略》,附于乾隆甲戌年佩古堂刻《集虚斋学古文》后。唐翰题因《拜经楼藏书题跋记》未著录《离骚经讲录》,而《离骚经解略》与《离骚经讲录》仅二字之别,遂臆断二者为同一著作,称其“当为方楘如”所撰,未免太过武断与草率。但因《讲录》卷首明明写着“刘继庄先生讲、门人黄曰瑚录”,署名并非方楘如,故在下笔时,又不得不作犹疑之语:“或《存目》所录,别为一本,而标题偶同耶?抑刘本为方氏所录,遂以属之方氏耶?书以待考。”

试取两书相较,二者不仅标题不同,而且著作体式殊异,绝非同一著作。《离骚经解略》为注疏体式,文凡六页,注解共52处,“所解甚略,无所考证发明”;《离骚经讲录》为语体文,残存五十九页,讲解详尽。据《广阳杂记》卷五(60)载:

《离骚注》:“皇览揆予初度兮,肇锡予以嘉名。初度,犹言初节也。古者子生三月,父命之名,谓命名之初节,非谓生也。”今自小至壮至老,但遇生辰,辄云初度,是期颐皆三月时矣,岂不大谬!(瑚案,先师尝曰:“初度,谓初生之时日,尚未离初度也。”)[28]继庄为刘献廷之字,瑚即曰瑚的省称,乃黄宗夏之字,“先师”指刘献廷。刘献廷对时人俗称生日为初度的批评,与刘继庄《离骚经讲录》同一态度;黄宗夏之按语,正出自《离骚经讲录》,而词语稍异。《离骚经讲录》释“初度”说:

今世凡遇生辰谓之初度,殊不知其何谓。盖一日日行周天三百六十五度,屈子初生日,尚未离初度之时也。屈子以公族之子值庚寅之吉日,禀天地之正气而生焉,则其相貌之环瑺,丰格之峻整,自然逈异乎平常者。《周礼》子生三岁而父母之名。今皇考览视揆度余之环瑺峻整,知将来决非平常之儿,欣喜已极,岂特不能待之于三岁,乃至不能待之于第二日。即于屈子初生落地日,尚未离初度之时,即赐之以名。[29]《广阳杂记》所载与黄宗夏按语,以及《离骚经讲录》首页之署名“刘继庄先生讲、门人黄曰瑚录”合若符契,可谓是认定为刘献廷作品的铁证。

但因唐翰题跋语附在《离骚经讲录》抄本之后流传,影响甚大。1936年,北京图书馆影印《离骚经讲录》抄本时,附注犹袭唐氏之语:“此书一说方楘如撰。”[30]王雨曾把玩唐氏所藏抄本,确知是刘献廷讲、黄宗夏录之作,惜其不仅未能反省唐氏之猜疑,反而在所撰《古籍善本经眼录》中,将唐氏跋语之犹疑改为肯定,从而断言《离骚经讲录》的作者为方楘如:

《离骚经讲录》一卷。清方楘如撰。汪退谷钞本,一册。刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录,计五十九叶。末有唐翰题跋,云:是书藏书题跋记失载。据存目,当为方楘如撰。书法清挺,退谷先生本色,奕奕逼人,不必以欵之有无定真伪也云云。前有“吴兔牀书籍”、“汪士鋐”白方、“退谷”朱方、“鹪安校勘秘籍”朱方、“石莲闇藏书”等印。[31]若从其说法,则刘献廷讲授《离骚》,是以方楘如《离骚经解略》为读本,其门人黄宗夏记录讲授内容而成此《离骚经讲录》一册,后学汪士鋐见之,为之亲笔写录,故有此名抄。但刘献廷与毛奇龄(1623-1716,字大可)同为清初学人,方楘如(生卒年未详,字文辀,浙江淳安人)乃毛奇龄弟子,康熙五十四年(1715年)进士,于刘献廷显然为后辈;且方著迟至乾隆十九年(1754年)始附录刊行,其问世甚晚,上距刘献廷之殁,已然相差五十九年。刘献廷既无缘目睹,以方著为读本之说便绝无可能。唐翰题猜测“抑刘本为方氏所录,遂以属之方氏邪”,虽属无稽之言,但在时序上犹合情理。王雨之说,则事理俱乖矣。

尽管1936年《浙江图书馆四年来新收善本展览书目》著录时已指出:“《离骚经讲录》,清吴江刘继庄讲,门人黄曰瑚录。传抄本。”[32]但最早驳正唐翰题之臆说者,目前所知应属叶景葵、顾廷龙二人。叶景葵在致顾廷龙函中指出:“《离骚经讲话》,弟意似为刘继庄之作,方檠[楘]如无此识见,惜乎不全。”[33]顾廷龙覆函亦断言:“《离骚经讲录》已为敝馆所得,断非方楘如之笔墨,唐鹪安所题,往往有误,不足为据。”[34]顾、叶二人的说法,与屈赋研究大家游国恩(1899-1978,字泽承)的论断极相吻合:“清方楘如撰《离骚经解》一卷。这书所解既略,且无发明,实为楚辞中的下乘。(按:《虚集斋学古文》载有《离骚经解略》一篇,即此书。)”[35]游氏《离骚纂义》(1980)引书目录亦说:“刘献廷,《离骚经讲录》,北京图书馆摄影本。”[36]另一屈赋研究大家姜亮夫撰《楚辞书目五种》(1961),著录《离骚经讲录》,全文载记唐翰题跋语,虽未驳正唐说之谬,然姜氏既读方楘如、刘献廷二书,知两者决非同一著作,故在书中为刘著别立一目,说:“《离骚经讲录》,清刘献廷讲,黄曰瑚录。”[37]其后姜氏籑《楚辞通故》(1985),详考刘、黄师弟关系,知“弟子黄宗夏辑其遗书,为《广阳襍记》,又有《离骚经讲录》”[38],明确断言“刘献廷《离骚经讲录》,曰瑚录传之”[39]。至此,《离骚经讲录》著作权的归属问题,始无异议。易重廉《中国楚辞学史》(1991)论述清代楚辞学著作时,将刘献庭讲、黄曰瑚录《离骚经讲录》与方楘如《离骚经解略》并称。[40]《楚辞学通典》(2003)[41]、《中国古籍总目集部》(2012)[42]均为方、刘二氏著作分别立目。黄灵庚《楚辞文献丛考》(2017)则明说方著“则是别一书”[43]。

三、褒贬殊异:楚辞学界对《离骚经讲录》的评价与分歧

惜乎一波方平,一波又起。游国恩著《楚辞概论》(1926)时,尚未得见刘献廷《离骚经讲录》,至1930年代作《离骚纂义》一书,博采众说,考核群言,引书目录表中已有《离骚经讲录》北京图书馆1936年摄影本。游氏对方楘如《离骚经解略》的评价与《四库全书总目提要》相同,认为方著“所解既略,且无发明,实为楚辞中的下乘”;至于刘献廷《离骚经讲录》,虽然因刘氏“别有寄托”,所说偶有“非文意”、“非正解”之语[44],但可取之处亦复不少。故而在《离骚纂义》书中,游氏引用刘献廷《离骚经讲录》共八则[45],方著则一无所取,显然取抑方扬刘之势。与之相反,姜亮夫对方楘如、刘献廷二著的评价,却隐然有抑刘扬方之意。

1927年6月,王国维自沉于昆明湖,弟子姜亮夫(1902-1995)深受刺激,“心中悒悒不乐,教学之余”[46],“日以屈赋为解慰,因校二十五篇”[47]。1929-1931年间,姜氏抄录所见《楚辞》资料,著成《屈原赋校注》,人民文学出版社1957年出版。1950年代以来,姜氏撰成《楚辞书目五种》,断言《离骚经讲录》为刘献廷作品,并分立二目著录刘氏《离骚经讲录》与方楘如《离骚经解略》。但其评论方楘如《离骚经解略》,先述后褒:

大体在串释《离骚》大义,辨明《骚》旨之所指喻。亦用行文脉络批注之法,如“承上”“起下”等。略有训诂音义,皆极简括,符于解略之义。分全文为六段;每段于注中用小〇间之。自首至迟暮为第一段,自不抚壮至一则为第二段,自长太息至四惩为第三段,自女嬃至而嫉妬为第四段,自朝吾至称恶为第五段,自闺中至篇末为第六段。楘如与望溪同时,学有根柢,注虽简略,而平实雅正。固以少许胜人者也。[48]评述刘献廷的《离骚经讲录》,则先抑后述:大体以《离骚》为屈子教忠教孝之作,凭虚立言,未根情实,说虽至繁夥,而义则益远矣。……浙馆本书首页首题“离骚经讲录”,次行低两格题“刘继庄先生讲”,下署“门人黄曰瑚录”。……自第三行起,即为所讲论议,先冠以《离骚经》总论,以忠孝立说,辩驳至繁,占二十页有余。其下分章加注。所分章节,与他书不同,长短亦无定。每段之后,低一格,为注文。其所注亦长篇大牍,或一二页至十余页不等。惟末页一段之注文,仅一句,云:“此怨字承上文悔字而言之。”此注所引正文,自“怨灵修之浩荡兮”至“固前圣之所厚”,则未竟之书,或系残本也。[49]姜氏对方、刘二著的评论态度,是否与受王国维自沉殉清的刺激有关,已难详其情。

1950-80年代,姜氏费时数十年,“通理全书,定注三千六百馀目”,籑成鸿篇巨制《楚辞通故》一书,“据楚史、楚故、楚言、楚习及楚文化之全部具象,以探赜屈宋作品之真义,作为中土古民族文化之一典范。自内证以得之,以遮拨数千年诬妄不实之旧说”。凡与《楚辞》真义不符之说,一概不取,尤其是借屈赋抒怀之作,如“班固、朱熹、刘献廷、王夫之借屈子说教,贾谊、扬雄、刘向、严夫子、黄文焕借屈子为牢愁,固在遮拨之列”。[50]取择标准,可谓严苛至极,故其论说一出,往往为楚辞学界采录;而其对刘献廷、方楘如二书的评论,至今仍为楚辞学界所沿袭。如《中华古文献大辞典·文学卷》(1994)[51]、《楚辞学通典》(2003)[52]评论方、刘二著,皆承用姜氏旧说。《楚辞著作提要》述评《离骚经解略》,更以发挥姜说为主,认为方著在众多楚辞学著作中应占有一席之地;至于《离骚经讲录》,则阙而不录。[53]

然而,《楚辞》既是诗赋体裁,而历来有诗无达诂之说。姜氏认为,屈原的宗法观念不强[54],故其《楚辞通故》一书,将西汉至清初诸多谈论“忠孝”观念的屈赋研究作品,统统归入“遮拨之列”。问题是,这一取径是否排拒太过?正如力之先生所说,《楚辞》中的非屈原作品是代屈原设言[55],与非屈原作品一样,历代楚辞研究者亦多有知人论世、代屈设言的自觉态度。尽管明清两代的《楚辞》注本,“注者多是身处于蹇难之中,抑抑不得其志,而后借屈原之酒杯,以抒发己之块垒,是有所寄寓的。因而在其注本中的'屈原’形象,各不相同,均不无有注解者自己的身影。如黄文焕、林云铭、陆时雍、周孟侯、刘献廷、王夫之、钱澄之,以至晚清民国间的刘光第、马其昶、郭焯莹等,莫不如此”[56]。但正因明清之际的楚辞学者身经鼎革之变,心怀故国之思,其注释与解读,极易与屈子产生共鸣,对屈赋曲折的情感体会得更为深切。因此,刘献廷《离骚经讲录》等著作均可归入“楚辞学”领域。显然,姜亮夫对此亦常作反省,当其晚年再次为“全国重点大学讲师以上的楚辞进修生”讲解《楚辞》时,已然采取平等开放的态度,平议两千多年来楚辞研究的不同派别:

如黄文焕用楚辞注释来为冤狱翻案,来发牢骚,这也是楚辞研究中的一派;当然这一派是从班固开始的。再有象刘献廷把这个屈赋用一个孝字来概括,这也算是一个派别。我们研究分析楚辞'研究’的整个历史,就可以发现楚辞研究中的许多派别,相比之下,我们就可以总结出他们的不同特点,从中发现那一派有成就,所以这是一个值得研究的题目。[57]

综观姜亮夫的屈赋研究历程,先后长达六十年,且学与年长,论说日臻圆融之境;对刘献廷《离骚经讲录》一书的认识与评价,亦前后殊异;而其博览群书,勤于省思,不断探索真理的精神,更是令后来的学者敬佩不已。至于如何公允地评价刘献廷的《离骚经讲录》,最好的方法是直面文本,从刘献廷本人的角度出发,看《讲录》如何通过屈赋的内证来抉发屈原的思想,再从明清鼎革之际的学术思想来分析,细致地比较刘献廷提到的楚辞学著作,立足于清初楚辞学的整体成就,从而准确地评论《离骚经讲录》的学术价值。

四、返本求真:《离骚经讲录》研究

刘献廷自少年时即喜诵屈赋,至晚年犹笃好如故,一以贯之,故其嗟叹涵咏,体味尤深。《广阳杂记》所载与《离骚》相关之文,犹有数则[58]。

聚元言:衡山草市人单循良,少习举子业,长弃去。无赖,以事到官。知县孙维震见其儒雅,询知其为读书,命题为文,称赏之,赏以银,令其归读书,后为弟子员。其人知音律,自以其意谱汉魏乐府入调,皆合律吕。尝乘舟夜泊湘潭,月明如昼,叩舷歌《离骚》,声裂金石,邻舟数百多寝者,皆起听,无不泣下沾襟。歌竟,东方已白矣。自此疾作,竟不起,今其墓已有宿草矣。循良奇士,惜其生于衡,无所闻见而早死。使其今日尚在,相见时必有一番绝世讲究,而今已矣。衡山人或有知其学,他日入县,当悉访之。[59]

明末清初的志士,歌吟《离骚》以抒寄亡国之痛,非独单循良一人而已。刘献廷以亡国遗民自居,拒绝参加满清科举,终身不仕而以布衣终老,其诗文中常有惓怀故国之思,笔底波澜,寄慨良深。是以当友人讲述奇士单循良的轶事时,献廷闻之慨然扼腕,恨不能生逢其人,相与倾谈。所作《题画竹和韵》诗,有“何须斫向南园写,满壁离骚映酒盃”[60]两句,不难想象,倘其亲聆单氏之歌《离骚》,恐亦泣下沾襟与众人同。

晚年的刘献廷,研读屈骚,未尝中断。友人姜宸英(1628-1699,字西溟)藏有明代祝枝山《离骚经》墨迹,曾出示献廷,与之共赏。展卷观摩后,刘献廷以为祝氏章草笔法多得于孙过庭《书谱》。

西溟出手卷二,一明祝枝山《离骚经》墨迹,一宋拓定武本《兰亭》。枝山《离骚经》纯本章草,其结构转换,多得之孙过庭《书谱》。西溟以为似《藏真》,闻余言深以为然。自始至终二千余言,无一笔溢出规矩之外,绝无平日狂怪怒张之态,非此卷,几不识枝山本领矣。允明自跋小楷佳绝。跋云:“东国纸,此佳品,其笔亦甚好,予有而失之,使用此写,不啻尚可观也。两美难合。《骚》中语亦世事人情。丙戌佚老堂记,六十七岁祝允明。”王雅宜跋云:“山居雨雪,长林风吼,塞堇拥炉,纸窗明映,但闻竹树淅沥,寒鸟悲哀,茗笋时荐。展枝山翁《离骚经》,快读数次,真觉太古以前人也。壬辰仲冬廿又三日,雅宜道人王宠识。”[61]王宠、祝枝山二跋,评论《离骚》,言语独至,一以《离骚》为先秦作品,一不以词人目屈原,可谓先得刘献廷之心,故其殷殷为之摘录,抄存于札记之中。

刘献廷研读《楚辞》,博览古今诸家注疏,《广阳杂记》中明确提到的《楚辞》著作,有明代黄文焕(1598-1667,字维章)的《楚辞听直》一书,且评价极高:

向予见《楚辞听直》一书,能使灵均别开生面。每出一语,石破天惊,虽穿凿附会不少,然皆能发人神智,闽人黄文焕所著也。予意必予邰族人,询之果然,即赞玉之父,予邰之族兄也,前在淮阳,乃当面错过。予邰言:文焕字惟章,号坤五,名进士,明季流寓南都,鼎革后卒于浙中。所著之书,《听直》而外,有《陶诗析义》、《杜诗掣碧》、《批老庄史记》等书。[62]在《离骚经讲录》中,刘献廷曾对前贤的《楚辞》著作有所评论,说:

《离骚》注释者不下数十家,独王逸者为稍胜,虽不能深得屈子之心,然去古尚未远,其诠名释物,尚有可考而据之者。若考亭本则处处以赋比兴配之,每四句一截,遂使气脉断绝,死板呆腐,令人愈读愈惑。故《离骚》之旨意,一隐而不复再显者,自考亭始也。[63]

刘献廷论衡数十家注释,评论王逸的《楚辞章句》,多从训诂与义理层面陈说;批评朱熹的《楚辞集注》,则从章节划分与文意层面立言。综观姜亮夫《楚辞书目五种》《楚辞通故》二书对刘著的评论,亦着眼于字词训释、章句结构、屈骚主旨三方面。游国恩《离骚纂义》一书,提到《离骚经讲录》共十一处,其中收录原文八则,评论刘氏观点三处[64],《楚辞集校集释》收录《离骚经讲录》原文五则[65],二者均集中在《离骚》的字词注释、文句大义及内容主旨。《楚辞评论集览》收录《离骚经讲录》原文七则,涉及《离骚》的主旨、大小名、篇章结构、楚辞学史诸端。[66]黄灵庚《楚辞文献丛考》论《离骚经讲录》一篇,亦不出上述范围。因此,下文试从字词训释、章节划分与诗旨解析三方面来考察,看《离骚经讲录》是否是“凭虚立言”。

(一)训诂:《离骚经讲录》的字词训释

《离骚经讲录》训释字词一百余则,极为详细,因其是讲课笔记,对历来屈赋家均不加注者,刘献廷亦为之训释,如“余”字,“屈子自谓也”,可谓不放过一字。粗作统计,《讲录》所引用各家注释,主要有王逸、洪兴祖、朱熹三家旧注,其中王逸《楚辞章句》最多,朱熹《楚辞集注》次之。而刘献廷本人的新注,数量并不亚于王逸注。

表一 《离骚经讲录》诸家注释统计表

王逸《章句》,多循汉人旧法,“虽不甚详赅,而去古未远,多传先儒之训诂”[67]。前修未密,后出转精。洪兴祖《补注》,“列逸注于前,而一一疏通、证明、补注于后,于逸注多所阐发。……于楚辞诸注之中,特为善本”[68]。朱熹集注,“以后汉王逸《章句》及洪兴祖《补注》二书详于训诂,未得意旨,乃檃栝旧编,定为此本。……随文诠释,每章各系以兴、比、赋字,如《毛诗》传例”。[69]三者乃《楚辞》最为重要的注本,后世读屈赋者,多兼取参阅。刘献廷亦不例外,但其训释字词,虽以王逸古注为本,又辅以洪兴祖、朱熹二家旧注,对前代训诂成果多有承袭。

因《离骚经讲录》是未竟之作,现存126句,若去掉最后“怨灵修之浩荡兮……固前圣之所厚”一段(20句)的讲解(仅1句),所讲共106句,约占《离骚》三分之一而已。仅此百余则注释,已可看出刘献廷对古注持综取各家的开放态度,绝无门户之见。黄灵庚先生根据前引《讲录》对王逸、朱熹注的评论,便断言说:“刘氏于古注旧说,尊汉而卑宋,重王逸而薄朱熹。”[70]不仅与上表的统计数目相出入,也不符合刘献廷综取各家的治学态度。最直接而明确的证据,是《讲录》说到的“江篱”注:“王逸云,生江中,故名江蓠。芳香远及而根极柔细,生石罅急流中,而不摧不断。”[71]刘献廷以为出自王逸《章句》注,但详稽引文出处,实出自朱子《楚辞集注》,不知是刘氏误记,还是讲授时口误,而黄宗夏整理讲录时也未取原文校正。从这一线索似可推测,刘献廷讲授《离骚》,是以朱子《楚辞集注》为读本[72],名物训诂以王逸旧注为本,兼取洪、朱两家注。遇到各家注释不足之处,则别出新注。

刘献廷的新注,绝非据臆见所及,胪次成说,而是依古注阐发,先注解文字,次诠释大义,证以史实,必要时列举众说,断以己意。故其对文句的疏解,往往别出心裁,自成一家之说,与历来解骚者截然不同。试举数例,以见其训释简质精要、引申推详、洞幽烛微的特点。

(1)简质精要

申椒。王逸《章句》注以“申”为动词,说:“申,重也。椒,香木也。其芳小,重之乃香。”朱熹《楚辞集注》不从其说,认为:“申,或地名,或其美名耳。”王夫之《楚辞通释》推测说:“申椒,未详。或申地所产之椒。”旧注新解,说法纷纭,刘献廷则截断众流,本朱熹之说而申论之:“申,地名。椒,即今之花椒。申地所出者为佳,故曰申椒。”后来的胡文英之训释、沈祖緜之注疏、闻一多之考论,[73]皆与刘献廷的说法相印证。

兰。洪兴祖《补注》援引《本草》说:“兰喻君子,言其处深林幽涧之中,而芬芳郁烈之不可掩,故《楚辞》云云。”朱熹《楚辞辩证》同意其说法,且认为“兰蕙名物,《补注》所引《本草》言之甚详,已得之矣”。游国恩《楚辞纂义》则直探本根,以为“兰之为物,旧说纷纭,李时珍之辨最为明确”。查《本草纲目》之体例:“每药标正名为纲,附释名为目,正始也。次以集解、辨疑、正误,详其土产形状也。次以气味、主治、附方,著其体用也。上白坟、典,下及传奇,凡有相关,靡不备采。”[74]规模宏富,条理秩然。李时珍《本草纲目》“兰草”条,分“释名”、“集解”、“正误”三目;“正误”部分,驳正寇宗奭、朱震亨二氏以今之兰释古之兰的谬误,旁征博引,罗列各家说法,多达十三家之数,辨析极详。[75]刘献廷则综合李时珍“正误”与“释名”两部分,为之重新疏解,先驳寇氏以近世之兰花说上古之兰花之说非;次考“以近世之兰花为兰,其说盖始于黄山谷”,而黄庭坚“不识古之兰蕙,遂以兰花强分别也”;朱熹则以“古之兰似泽兰”,其说可信,但“亦非创说,乃本之陆机”。刘献廷䌷绎诸家说法,指出古今之兰的品种有别,而以朱熹之说为可信。再详考《诗经》、应劭《风俗通》、方虚谷《订兰说》、《唐瑶经验方》,考明今北方之孩儿菊、南方之省头草即古之兰花。[76]其训释虽据李时珍的考订立论,鲜有发明,然立意在辨章学术,考镜源流,较诸李时珍的汇录诸说、分立三目,更为简质精要。此外,洪兴祖以“兰喻君子”之说,在兰与君子之间尚隔一层。刘献廷博考众说,辨析芷、兰的特性,指出芷有解秽的功效,而兰不但通体皆香而能及物,抑且可以使秽者失其秽,有化秽为香的功效:“香有二德,有辟秽者,有化秽者。如芳自芳而秽自秽,而不能相凂,此仅自香耳。迨至芳香既盛,不但自芳,能使秽由之而解者,辟秽之德也;能使不芳者化而为芳者,化秽之德也。秽由而解,芷之德也;化秽为香,兰之德也。”[77]并补充《左传》郑文公妃梦伯赠兰、孔子《猗兰操》两则史实,阐明屈原何以在众芳中独取兰以为佩的缘故。江离、辟芷、秋兰三者所具有的芳香、化秽之性,既与屈子内美、好修之德相通,复与屈子广蓄众芳之志相合,可谓一语双关,浑然天成。较诸洪兴祖之说,更为密合。从章节文法方面来说,既承“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”,又与下文“朝饮木兰之坠露兮,西餐秋菊之落英”前后呼应。“前之佩兰扈芷,虽衣之服之,尚与体分而为二;今饮之食之,无非芳香,则内彻五脏,无一而非芳香矣。”[78]兰之意象与内涵,浑融无间,千古之解兰者,恐无过于此矣。

(2)引申推详

离骚,司马迁说:“离骚者,犹离忧也。”王逸《章句》注认为:“离骚者,离,别也。骚,愁也。……言己放逐离别,中心愁思,犹依道径,以风谏君也。”历代释“离骚”者,多从汉人之说。惟宋人项安世《家说》与王应麟《困学纪闻》有异说,以牢骚解离骚。戴震《屈原赋注初稿》以“一声之转”论证“离骚即牢骚”。姜亮夫《屈原赋校注》(1957)“习于当时学术界影响之说”,发扬戴说,文极繁冗。是以蒋天枢批评说:“后人以所释'离,别也’义平凡,复不满于马迁、班固所解,援引伍举'骚离’之言,纷纷创为新义,皆去题愈远者也。”1987年姜亮夫《重订屈原赋校注》时,对此进行反省,认为王逸“释离为离别,此如后世别愁之比而已,于义为最湛深,当从之。”可谓勇于改过,锐于求真。

刘献廷训释“离骚”之义,根据王逸注而引申推详其说:“离者,别也”,“既合而复离之谓”;“骚者,忧也”。而其立论,则据司马迁《屈原列传》所载史实,通观屈原与怀王君臣之间离合的反覆曲折,以见屈子离情的徘徊悱恻。

“离”。“离字与合字对,非始合而终离,又何以谓之离乎?屈原之与楚怀王,始之合也,原则竭智尽忠以事其君。'入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。’始之合也如此。”刘献廷从离、合字义着眼,据《屈原列传》立论,认为屈原与怀王之始合时,君臣之间,“式好无尤,所谓深深议、密密语,有非他人所可得而知”者。从“入则与王图议国事,以出号令”一句,可看出“屈子于楚国一[国][79]之政事无不与知矣,是犹今政府之职也”;从“出则接遇宾客,应对诸侯’[80]一句,又可推断屈原所任职位乃重要的“行人之职”:“战国时,此职与今大不相同。彼时齐、秦诸国,互相雄长,行人一言之失,则兵衅开而争端起矣。此行人之职,所以重也。……在当时之最重者,无有过于此职者也。”《史记》所说“王甚任之”,绝非空泛之言。“夫入议国事,出对宾客,合政府、行人之事,而屈子一人司之,则屈子与怀王初年之合,可谓合到极处矣。”尽管如此,“以张仪一反覆狙诈之小人,遂玩弄怀王于掌股之上,则王之为王,其不足与有为也,可知矣。遇不足与有为之君,虽合犹不合也。”刘氏论说符合情理,且指出怀王与屈原君臣之间,所谓合者,“不过适投其好,一时高兴,偶然用之耳”,“离”忧已然埋下,只待触发之机罢了。分析可谓眼光独到,一针见血。果然,等到“上官大人之谗之既入也,王怒而疎屈平,而平之与王始离矣”。离前既曾君臣相合,离后亦未必不可复合。“若离之而仍可以合焉,则犹不得谓之真离也。而原之与王,则一离而不复再合矣。是离之为离,乃真离也。”怀王客死他乡,顷襄王即位,屈原“既不得之于其父,或者可以望之于其子,则犹未得谓之真离也”。岂知顷襄王即位后,“子兰又使上官大夫短之,非但不能得之于其父者而可以望之于其子,抑且有三年之放焉”。至此境地,屈原之与楚王,“其离之为离,始真离矣”。[81]屈原从得志到失意,再从期望到绝望,肠一日而九回的痛苦,经刘献廷一番阐幽发微与演说勾勒,跃然纸上,更见屈子情思的曲折反覆。

“骚”。马、班皆释骚为忧,刘献廷从其说,但在字义上更作探本之论:

骚者,忧也。何以不言离忧?盖忧止言心,骚状其貌。左不是,右不是,横不是,竖不是,不知何者为是,此骚之状貌也。盖屈子身为宗臣,国事即其家事,尽忠于君,即所以尽孝,其关切也为何如哉?今见国事日非,局面日坏,邻国日强,将见社稷危亡,宗庙不得血食,故其求合也,非为一己也,为宗庙社稷也。夫其合也,有关于社稷宗庙也。如此,则其求合也为何如?故非骚不足以自状其貌也。骚字从马从蚤,蚤之跳跃不定,再无一息之安宁,无羁之马,其驰骛也亦如此。故骚字,以此二物合见其义,所以自写其状也。[82]古本《离骚》,骚作慅。汤炳正《楚辞今注》说:“据世传《史记索隐》单行本,《屈传》'离骚’作'离慅’。日本所传古本《史记》亦多作'离慅’。《诗·月出》释文:'慅,忧也。’”[83]《说文解字》:“骚,扰也。一曰摩马,从马蚤声。”段注:“骚,摩马也。……人曰搔,马曰骚,其意一也。摩马如今人之刷马。引伸之义为骚动,《大雅·常武》传曰'骚,动也’是也。《檀弓》注曰:'骚,骚尔,大疾。’若《屈原列传》曰:'离骚者,犹离忧也。’此于骚古音与忧同部得之。骚本不训忧,而扰动则生忧也,故曰犹。从马,蚤声。”[84]段玉裁认为,骚为慅的假借字,二者字义相近,后世“骚行而慅废矣”。骚、慅、搔、瘙字皆从蚤得声义,为一组同源词。蚤从㕚从虫。《说文》:“,啮人跳虫,从䖵㕚声。㕚,古爪字。或从虫。”寄生之跳蚤,啮肤噬血,以手抓之,越抓越痒,越痒越抓,不至血痕斑阑不止,故“得蚤者莫不糜之齿牙,为害身也”[85]。刘献廷据字义训释骚之状貌,“左不是,右不是,横不是,竖不是,不知何者为是”,可谓深得慅之本义,亦与屈子反覆曲折、謇謇难言的离情若合符契,非深昧《离骚》者,焉能言此!

(3)洞幽烛微

败绩。王逸注:“绩,功也。言……但恐君国倾危,以败先王之功也。”洪兴祖《补注》从王注,并引《左传》为证:“皇舆宜安行于大中至正之道,而当幽昧险隘之地,则败绩矣。《左传》曰:'大崩曰败绩。’”王夫之《通释》:“败绩,车覆也。”戴震并引《礼记》、《左传》为证:“车覆曰败绩。《礼记·檀弓》篇:'马惊,败绩。’《春秋左传》'败绩厌覆是惧’,是其证。”此后诸家,皆从戴说。姜亮夫说:“败绩,洪补引《左传》'大崩曰败绩’。按春秋以来专用术语,《左传》中时时见之,军大崩溃曰败绩也。戴震引《檀弓》'马惊败绩’,谓车覆也,得之矣。”汤炳正也说:“戴震《屈原赋注》引《檀弓》谓'车覆曰败绩’,喻国之倾覆。”[86]于省吾认为:“典籍言'败绩’者有广狭二义。就狭义言之,则以车覆为败绩,如前文戴氏所举,是其例;就广义言之,则以事业之失败为败绩,即《国语·晋语》所说的'国无败绩’。《离骚》以'皇舆’与'败绩’连称,自当以车覆之训为是。”按戴震所言极是,然尚未圆照。《檀弓》载:“鲁庄公及宋人战于秉丘,县贲父御,卜国为右。马惊,败绩,公队(坠),佐车授绶。公曰:'末之,卜也。’县贲父曰:'他日不败绩,而今败绩,是无勇也。’遂死之。”《左传·襄三十一年》:“若未尝登车射御,则败绩厌覆是惧,何暇思获?”《檀弓》先言马惊,次言败绩,再言公坠。《左传》则败绩、厌覆并举;厌,即压,厌覆即压覆,车覆压人,故惧。古代战车为双轮制,战马惊奔,御者失控,则车易覆,然戴说仅能解释厌覆,未能解释败绩。《檀弓》言马惊,败绩,公坠,而非战车覆压庄公,则败绩与厌覆显然有别。近年来甚且有学者作文,欲以推翻戴震之说[87]。

《说文》:“绩,缉也。从丝责声。”绩之本义,乃析麻以制线。先秦文献中,以绩为绩麻者,屡见不鲜。[88]先秦诸子著作中,绩亦往往与纺、缉、织、絍诸词作动词,为纺织义。[89]汉晋以降,纺织之绩犹多见于载籍。[90]至民国时期,方言中犹有“绩麻”一词。如民国《象山县志》载:“绩麻,《说文》:'绩,缉也。’'缉,绩也。’今言䶓。《广韵》引《异字苑》:'䶓,缉麻紵名。’”[91]今之方言调查记录,“绩麻”更是俯拾皆是,不胜枚举。绩、缉本义,皆与搓麻成绳有关,故许慎《说文》以绩、缉互训。段玉裁注辩之甚详[92],王力《同源词典》亦以绩、缉为同源词。[93]败,《说文》训为“毁”,《玉篇》释作“破”,故败有毁坏、残破之义。绩作名词,义为麻绳。廖江波、杨小明以为,败绩的本义是毁坏集聚麻线。[94]其说甚是。

刘献廷精于兵法、技械,其在《左传快评》中曾说,“题目之难,更无过于战阵者”,而“左氏最善写战阵之事,八门五花,纵横笔端,万马千车,奔走腕下,五大战其选也”。[95]惜《左传快评》对“败绩”一词未见注释,至《离骚经讲录》始别出新解:“绩,车上系马之绳。车覆绳断曰败绩。古时兵阵以车为主,故师覆曰败绩。然反是借用,而此处车覆之解,乃正说也。”[96]献廷此说,可谓直探本源、洞幽烛微之言。据其说以解《檀弓》与《左传》:大战之际,战马惊驰,麻绳线头败坏松散,在剧烈拉扯中断裂(绳断),绳断而导致车覆人坠,车覆人坠则师败无功。刘献廷的训释,恰好完整的解说了《檀弓》马惊、败绩、车覆、战败的连锁反应。质言之,绳断车覆是败绩的本义(“正说”),师覆战败是败绩的引申义(“借用”)。“败绩”古训,湮没已久,今由刘献廷为之发覆,而《楚辞纂义》《楚辞集校集释》弃而不录,后世学者亦未曾注意其说[97],遂生无数争论。

综上所论,刘献廷的字词训释,实依王逸古注为本,又辅以洪兴祖、朱熹旧注,以绍述前人注疏为主,遇古注未尽之处,则断以己意,另作新解。故其对文句的疏解,往往别出心裁,自成一家之说,与历来解骚者截然不同。尤须指出的是,刘献廷在《广阳杂记》中曾提出“论字者当以《说文》为正”的主张[98]。《离骚经讲录》的字词训释,如忠、孝、粹(精)诸字,自觉以《说文解字》的释义为根据。至于字书的训释不能满意者,则以己意分析字之形、义,如骚字、謇字:“謇者,从塞从言,欲言而不能言之貌。”又如贪、婪二字:“王逸曰:'爱财曰贪,爱食曰婪。’然以字义论之,贪字从含从贝,以宝贝含在口里,则其贪财为何如也?婪字从女从林,有女如林,盖涣色之谓也。然则此辈人之欲进,乃为财色耳。”刘献廷的字义训释,虽不免望文生义、牵附臆测之处,但其倡言论字以《说文》为正,并敢于质疑字书,而以己意分析字形,重新训说字义,在清初学者中可谓是凤毛麟角。“明清《楚辞》注本在字词训释、篇章大旨的抉发及屈原生平研究等文献研究方面,是有所获弋的,哪怕只有一条,也应该予以肯定。”[99]衡以这一标准,《离骚经讲录》值得肯定之处远不止于此。

(二)词章:《离骚经讲录》的章节结构与字句文法

明句读、通训诂,再知道点作者生平、时代背景之类的问题,一般文学作品都可以基本读通。然于《离骚》则不然。因为它内容丰富、规模宏伟,而且重重叠叠,反反复复,一唱三叹,即使每个字、每句话的意思都弄懂了,但整首诗在说些什么还未必能弄清楚,即使朱熹这样的大家也有此感,所以历代学人在读《离骚》时早已注意到弄清全诗脉络结构是读通《离骚》最关键的一步。[100]

王逸《楚辞章句》与洪兴祖《楚辞补注》,只说明《离骚》字义,尚未分其章节。朱熹始注意划分章节:“凡说诗者,固当句为之释,然亦但能见其句中之训诂字义而已,至于一章之内,上下相承,首尾相应之大指,自当通全章而论之,乃得其意。”[101]其所著《楚辞集注》,即“仿《诗传》之例,一以全章为断”,以每四句为断,划分《离骚》为九十三节,每节“各系以兴、比、赋字”,开后世《离骚》文章结构分析的先河。读《离骚》不得其法,则“懵然不知本题之层折,行文之步骤”,读者反以为《离骚》“无首无尾,无端无绪”,结果必然是“将千古奇忠,所为日月争光奇文,谬加千层雾障,幻成迷阵”。[102]因此,清人黄恩彤《离骚分段约说》指出:“读《离骚》当先分段落,得其大意。”[103]朱冀《离骚辩》也说:“读《离骚》须分段看,又须通长看。不分段看,则章法不清;不通长看,则血脉不贯。旧注解之失,在逐字逐句求其解,而于前后呼应阖辟处,全欠理会。”[104]

宋明以来,学者致力于《离骚》结构划分,多达九十三家,分法互异,言人人殊,而各有依据。[105]黄文焕《楚辞听直》的章节划分,即以文意为断。刘献廷既反对“后世读者皆苦其中之字句重见复出”[106],“不知其起尽,遂目之为断乱无端”[107]的说法,又批评朱熹以每四句为一截之分法,“若考亭本则处处以赋比兴配之,每四句一截,遂使得气脉断绝,死板呆腐,令人愈读愈惑。故《离骚》之旨意,一隐而不复再显者,自考亭始也”。[108]可见是以《离骚》的行文意旨为划分标准。姜亮夫最早注意到《离骚经讲录》的章节划分别具特点:“所分章节,与他书不同,长短亦无定。每段之后,低一格,为注文。其所注亦长篇大牍,或一二页至十余页不等。”惜其后学者未加留意。至黄灵庚始在姜说基础上加以阐明,认为刘献廷“以分节为起讲,每节多寡不限,盖以意为断。讲论不局限于字词句义,而以阐发要旨为主”,“长篇累牍,不无特见妙语”[109];“其以八股之法分析《离骚》结构,虽属附会,然终以'严整’、缜密之说,破'断乱无端’之论,盖不无有见矣。”[110]总之,“刘氏疏理《离骚》结撰之法,未人言亦言,而别创新说,自成体统”[111]。二氏所论,大体不误,但具体分析,稍嫌粗疏。

刘献廷在《左传快评》中曾提出,赏析文学名篇,“学者当一一相其结构起尽,然后合而观其章法,始得古人之能事。凡大幅文字,无不如此”[112]。《离骚》亦然。

《离骚》一经,妙思奇构,如天工鬼斧,不一而足,向后自见。中间有两大要扼,须先知之。一者,是“离骚”二字。自“帝高阳之苗裔兮”起,至“非予心之可惩”上,是全做离字;自“女嬃之婵缓兮”起,至于篇终,是全做骚字。二者,是篇中之芳佩、琼佩二事也。《离骚》一书,涵泳悠扬,千回百转,重复断落,莫可端倪。其间字句,有一见、再见、三见、四见,乃至于正见、反见、侧见、复见者,种种不一,要知皆有其故,中间惟芳佩、琼佩则尤为紧要者也。前半篇纯是芳佩,后半篇纯用玉珮。芳也、琼也,屈子以此二事终身佩之于身者也。佩者,古人以之表德。始佩芳而终佩琼,是此经中最要眼目。其他妙构,种种不同,向后开章自见,惟“离骚”二字与芳佩、琼佩为所当先知也。[113]

刘献廷所谓《离骚》之“两大要扼”,一者是“离”“骚”二字,实从篇章结构的划分着眼;二者是“芳佩”“琼佩”二事,乃自字句文法的剖析入手。故以下从篇章结构、字句文法两端进行分析。

刘献廷划分《离骚》的篇章结构,所用概念有“前半篇”“后半篇”“大段”“段”“小节”“句”,概念层级明确。具体而言,刘献廷分《离骚》一篇为前、后半篇,前半篇叙“离”,后半篇述“骚”,提纲挈领,画龙点睛;“离”“骚”各分六段,每段含若干小节,每小节有若干句,层级分明,条理秩然。

《离骚》共375句、2483字[114],自“帝高阳之苗裔兮”至“纫秋兰以为佩”12句,“为一小节”。“首二句,是叙始祖以至于父”;三、四句,为屈子自言其出生之年月日;五到八句,言皇考“于屈子初生落地日,尚未离初度之时,即赐之以名”;九、十句言屈子既具内美,又肯加以“修能错磨之功”:“已上皆叙寔事”。至“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”二句,“则言修能之寔”。屈原修能之事繁,若采用赋体进行铺排,“则虽千言万语,亦不能尽”,故而《离骚》之行文,“至此忽用比兴一荡,文字至此忽然一变”。自“汩余若将不及兮”至“夕揽洲之宿莽”4句,“又为一小节”。前二句“承明其自修其能”,后二句“正起下文'日月忽其不掩兮’至'伤灵修之数化’”一大段,承上启下。自首章至“夕揽洲之宿莽”,“已上叙自己之事毕矣”。凡一段两节16句,是屈子自叙己之内美与修能之功。

从“日月忽其不掩兮”一句,“始渐渐转入国事”,此下至“伤灵修之数化”为一大段,分作二节。“日月忽其不掩兮”至“恐皇舆之败绩”20句,皆叙“屈子与王未离以前之事”;“忽奔走以先后兮”至“夫惟灵修之故也”8句,“正叙屈子与王离之故”。以上28句为一节,“至此才把'离’字说足,文势亦一小住”。“曰黄昏以为期兮”至“伤灵修之数化”6句为一节,言“我之所以离也,虽由灵修之数化,然而今日之迟回瞻望者,亦此故也”。这两节作一段,“至此始点出离字,然却反是不离矣”。

自“余既滋兰之九畹兮”至“岂余心之可惩”80句,分为四段,“皆叙其离之所以离也”,“皆足离字”。从修辞看,“首二段皆比起,下二段则决以赋起也”。从内容来看,自“余既滋兰之九畹兮”至篇末,可分为三层意思,即初分、中分、后分:“余既滋兰之九畹兮”至“岂余心之可惩”四段,为初分;“自女嬃之一詈,转出陈辞、谒帝、求女三段”,为中分;“自此以后,复有初占、后占、西游之三段,以为后分”。其中,“乱曰”为一小节,全篇“到结句'愿从彭咸之所居’一句,始是此一经之宗旨,而屈子之心事始见矣”,可谓卒章显志。

为便于初学的理解与学习,刘献廷借用八股文体式来分析《离骚》的结构:

《离骚》一书,最有章法,后世读者皆苦其中之字句重见复出,以为断乱无端。不知世之文字,无过于此篇者矣。今文之最整齐者,莫过制艺之八股,则以此篇章法观之,则绝似八股。自“帝高阳之苗裔兮”起,至“纫秋兰以为佩”,犹之乎文之有破承也。“汩予若将不及兮”至“夫惟灵修之故也”,犹之乎文之有开讲也。“曰黄昏以为期兮”至“伤灵修之数化”六句,言始之合,而终之离也。而独以“余既不难夫离别兮”之一句,点出离字,犹之乎文之点题也。自此以下,又有四段。“余既滋兰之九畹兮”至“怨修名之不立”,与“朝饮木兰之坠露兮”至“虽死其犹未悔”之二段,是比兴;“怨灵修之浩荡兮”至“固前圣之所厚”,与“悔相道之不察兮”至“非予心之可惩”之二段,是正说。此四段犹之乎文之有起股也。自“女嬃之婵缓兮”至“夫何茕独而不予听”,是散行一段,然后转出“济沅湘以南征兮”至“好蔽美而嫉妬”之一段,为之谒帝;“朝吾济予白水兮”至“好蔽美而称恶”之一段,为之求女。此二段如两峰双阙,巍巍并立,犹之乎文之有中比也。“闺中既邃远兮”至“余马能忍,与此终古”之四句,又总上两段者也。“索藑茅以筳占兮”至“周流观乎上下”,是为灵氛之占、巫咸之占之二占,此二段,如水穷云起,奇峯插天,犹之乎文之有后股也。而以西游壹段为大结,章法之整齐,若此又何断乱无端之有?盖读者不知其起尽,遂目之为断乱无端,其实《离骚》一经,为最严最整之文也。[115]为便于读者观览与比较,试将刘献廷、黄文焕两人对《离骚》章节的划分,制表如下:

表二 刘献廷与黄文焕划分《离骚》章节结构比较表

(说明:刘献廷《离骚经讲录又一种》,为《楚辞文献丛刊》(五十二)影印本,国家图书馆出版社2014年;黄文焕《楚辞听直》,为黄灵庚、李凤立点校本,上海古籍出版社2019年。括号内数字为句数。)

试取《离骚经讲录》与《楚辞听直》相较,两书的论题颇多相似之处。黄著早在明崇祯十六年(1643)已刊行流布,清顺治十四年(1657)补刻再版,刘献廷显然读过黄著,在为门人讲解《离骚》时,《楚辞听直》恐怕是参考著作之一。尽管如此,刘献廷在《离骚经讲录》中并未明确提及黄文焕的《楚辞听直》,其讲解与黄氏说法亦多有不同。如:

(1)关于《离骚》的章节划分,刘献廷与黄文焕对《离骚》章节的划分显然有别,如一至五节,除第三节相同外,其余四节各不相同。《离骚经讲录》分为二章十二段若干节,相较于《楚辞听直》二十五节的分法,层次划分无疑要复杂得多。而划分的不同,显然是对诗文的理解与体会的有别。

(2)关于题名,《楚辞听直》反对王逸对《离骚经》的命名,认为当删去“经”字。刘献廷则赞同王逸的说法。

(3)关于屈原作品,《楚辞听直》删汰汉代拟骚的非屈原作品,又以《大招》《招魂》为屈原作品,故书中除收录屈赋七篇二十五章外,并收入“二招”。其后,林云铭、蒋骥诸人证成其说,影响后世极大。刘献廷则采用王逸《楚辞章句》的说法,认为只有《离骚》《九歌》《天问》《远游》《九章》《卜居》《渔父》七篇为屈原作品,其余均非屈作。

(4)《楚辞听直》对屈赋的字法、章法、文法、文义、训释兼备;然与《离骚经讲录》相较,随文训释不及刘著简明扼要,诗文品评不如刘著细腻精到[116],阐发屈子思想虽各有千秋,而刘献廷援引儒、释、道三教,气象更为恢弘。

除划分《离骚》章节结构外,刘献廷对字法的分析亦颇有独见。时而执一关键词语,反覆推排、研磨,拈出一字而牵动全篇,纲举目张,而后左右关联,触类旁通,妙语连珠,将屈子回环曲折的情思、《离骚》含蕴无穷的精义,一一为之发覆。《离骚经讲录》的言语虽杂有明人评点文学的风习,但始终未离刘氏所拈出的意旨,且不乏高明之论,可谓善读屈赋、善体文心者。古人作文多有章法,《离骚》一篇,更“有大段章法”,刘献廷认为:“大凡古人作文,不拘叙事论理,中间必有线索为之照应,是以文中之字,或一见再见三见,莫不各有其故。”[117]并在《离骚经讲录》中拈出“则”、“忽”二字为例进行说明:

如此篇之首,有“名余曰正则兮”之'则’字,遂于篇中转纽处下一句曰“愿依彭咸之遗则”,而篇终则以“愿从彭咸之所居”一句为结。此是何等关锁,何等照应!而仅以一字两字为之,岂不奇绝?学者于莽莽众人之中,必取一人以为则,然后有所依归也。如《孟子》曰:“吾所愿则学孔子也。”是以孔子为则也。屈子曰:“愿依彭咸之遗则。”是彭咸为屈子之则矣。夫彭咸乃商之大夫,谏于其君而不听,赴水而死,此其遗则也。屈子依之,即所为天下之正则也。平乃天下共由之正则,……屈子能辨乎此,愿依彭咸之遗则,可谓不负伯庸命名为正则之意矣。如此一篇大文字,而以遗则二字暗为针线,其缜密为何如也?[118]意所不及而竟至焉,谓之忽。此书中三言“忽”字,凡作三解。前“日月忽其不淹兮”,此“忽”字是从屈子眼中独见,言其自己脩能,刻刻惊心之意。“忽奔走以先后兮”,此“忽”字是从党人目中,见屈子之忽前忽后。至后“忽驰䳱以追兮”,此“忽”字是从屈子目中,见党人之驰骛。凡此三解,各有妙义。[119]

刘献廷对“则”字、“忽”字的赏析,前后相连,通贯全诗,且析义密深,言简意赅。他据此指出,“《离骚》一书,针线缜密,皆以字为照应”[120],提醒读者勿轻易放过一字。如《离骚》的罗列众芳,刘献廷认为其虽“几于捆载香草矣,然又杂然不乱,各有意义”:

初则曰“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,曰扈曰佩,是已之被服亲之至也;次则曰“朝搴阰之木兰兮,夕揽中洲之宿莽”,曰朝搴夕揽,言朝夕孜孜,时分之不敢或怠也;三则曰“杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝”,是言前王储芳蓄香之轨范,后人亦当效法也;至此第四次(“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百畮。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷”),则言已之广储众芳,将以待君用也。虽然,层叠重复而用笔命意,曾有一丝之杂乱否?何后人亦断乱无端目之也?[121]无怪乎刘献廷一面感慨,“《离骚》一经,妙思奇构,如天工鬼斧”,“《离骚》一经,为最严最整之文”;一面发出赞叹,“故行文最善养局者,不得不推屈子为第一手矣!”[122]非涵咏体骚而深有体会者,恐难窥见此中奥秘。

黄文焕《听玉》说:“首《骚》言芳之后,始继以言玉。盖其重玉,视重芳为较进焉。小人不知芳,愈不知玉,故曰'览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当。’然小人能毁芳为不芳,不能毁玉为非玉。佩芳而芳或变,自蹈小人之所毁,不如佩玉之不变也。”[123]刘献廷关于佩芳、佩玉二事的理解,虽然受到黄著的启发,但其所见却有不同,以为屈子既具世族、生年、命名之内美,复肯与日月竞时,加以修能错磨之功,其立志之初,实兼怀“穷则独善其身”与“达则兼济天下”之志,“欲使香泽遍熏天下,与天下之人共处于芝兰之室”[124],境界恢宏至极。芳佩、琼佩二事,正是屈子思想的寄托所在,刘献廷因此视之为《离骚》的两大要扼之一:

芳佩、琼佩是一篇大章法,无穷之深意寓焉。君子无故,玉不去身。古人所佩,大抵皆玉。盖取玉之坚贞润泽,以表其内德也。然玉止能守己,不能及物,故又于声色臭味中,取其香者以为之佩。盖美色、美声亦俱能美已,不能及物,惟香非特美在于已,并可以熏不香之物,变而为香。当屈子立志之日,岂为独善一身只完一己之事而已哉?直欲使香泽遍熏天下,与天下之人,共处于芝兰之室也。故其于留夷、揭车、杜衡、芳芷之属,无不綑载而罗列之,正取芳香可以远及之意。此其初发念之时,志高天下,如日之升。迨至美人始合终离,事机不偶,自己尚立不定,向时所储之芳,纷纷变易,香者皆变而为不香矣,岂但不能使芳香及人,乃至兰憔蕙悴焉。此芳佩变而为玉珮之枢轴也。玉者,至坚不变之物。至此惟以坚贞自矢,使千秌万世不磨不变而已,于是以琼终焉。[125]献廷论玉之说,演绎黄文焕的说法而更加细密圆融,发前人之所未及,故而《离骚纂义》与《楚辞集校集释》两书均援引其说。

(三)义理:《离骚经讲录》的宗旨与文心

明清鼎革之际,汉族士大夫在外族统治之下,面临生死、仕隐、忠孝等一连串的抉择。刘献廷以明遗民自居,终身未尝出仕,忠孝是其最为关注的问题。因此,《离骚经讲录》开篇明义:“《离骚》一经,以忠孝为宗,故首当论夫忠孝。夫忠孝者,乃千圣眼目之所注射,以之扶世翼教者也。”[126]洋洋洒洒四千言,以理学伦理观来论说“忠孝本无二致”之义,认为忠孝乃为“人道之极致”[127],无所逃于天地之间。

“凡一书必有一书之宗。宗者,尚也,崇也,主也。老子曰:'言有宗,事有君。’若不揭一书之宗,则无以辨其文心,而一书之起伏顿挫、开阖抑扬、擒纵断续之妙,皆不可得而见矣。”[128]惟有明其宗旨,辨其文心,始能见其文法之妙。刘献廷论《春秋》之宗旨:“仲尼曰:'为人子者,不知《春秋》之义,则必居不孝之名;为人臣者,不知《春秋》之义,则前有谗而不见,后有贼而不知。’故《春秋》之作,正以辨忠孝之似是而非者也。”[129]故其在《左传快评》中,主张“忠、孝二字决非两事”[130]。《送韩敬一尊公老伯令堂伯母灵柩回洪洞》诗中,亦有“忠孝无二致”[131]之句。在刘献廷看来,“忠孝者,本之于天,赋之于性”[132],“尽忠即所以尽孝,尽孝即所以尽忠,名虽二而实则一也”,“忠孝本无二致”。[133]而“《离骚》一经,以忠孝为宗”[134],与《左传》宗旨一致。

重读姜亮夫评语,所论乃在刘献廷对《离骚》宗旨的把握与解读:“(《离骚经讲录》)大体以《屈骚》为屈子教忠教孝之作,凭虚立言,未根情实,说虽至繁伙,而义则益远矣。”黄灵庚在姜说基础上有所阐发,认为“'讲录’遭人诟病者,议论宏阔,茫无边际。若'总讲’之首论'忠孝’,龂龂然不休,至三千余言之后,方及屈子之忠孝,读之令人生厌矣。其议论迂曲牵合,时或见焉。”[135]持论仍不出姜说范围。综观《讲录》,刘献廷立足于儒家之忠孝伦理观,藉宋明儒之心性学说重新阐释屈子思想,此或即姜氏所谓“凭虚立言”的内涵所在。然而,刘献廷之论说“忠孝”,立足于先秦宗法制度和宋明理学来立论,自有其历史和学理依据,且与他对《离骚》的研究方法和性质认识有关,也与明清鼎革之际社会思潮紧密关联。关于刘献廷的“忠孝”观及其与明清鼎革之际社会思潮的关系,笔者别有专文讨论,此处仅从刘献廷的研究方法和其对《离骚》性质的认识进行论说。

(1)以屈子之文求屈子之志:知人论世说的演绎

屈原投江自沉后,其生平事迹与诗篇在后世广为传诵。自淮南王刘安说屈原“信而被疑,忠而被谤”之言出,“千秋万世之下,以屈子为忠者,无异辞焉”。尽管两汉以来“论屈子之死者多有异同”,“至宋儒之论屈子者,则又甚有出入”,但“千古之以屈原为忠者”,无不据屈子之自沉汨罗、忧愤赴死立论,谥之曰“忠”。朱熹以屈原“忠而过,过于忠”的说法,到晚明时仍被视为“千古定论”[136]。论史者之盖棺定论,往往稽考其人之生平事迹,以为参考。刘献廷却认为,“千秋万世之下,以屈子为忠者”,世人绝无异辞,都是从“屈原之一死”的行迹来作评论,而不根于本心与思想,与屈原未免隔膜太远。

如何才能把握《离骚》的文心和屈原的精神世界?刘献廷主张,不仅要观屈子行迹,还要以“屈子之文”来求“屈子之志”。

《孟子》曰:'诵其诗,读其书,不知其人可乎?’然则,虽知其事,而不诵其诗、读其书而知其人,遂以论其心,可乎?要知事形于外,是可见者;心藏于内,是不可见者。故读其书而知其书之义,然后可以见其心矣。若不知其书之义,而但论其事,则亦不足以知其心矣;不足以知其心,又乌足以论其事哉?是以后世但以形迹论人,千秋万古之被枉者,不知何限!

屈原的生平事迹,集中载于《史记·屈原列传》,其心志则见于屈赋。在刘献廷看来,事形于外,人所共见;心藏于内,形迹难寻。“存之中而不能见之于外者,谓之在心;意有所之而身不能见之于行者,谓之志。”[137]意在心中,未经本人宣说,“则岂特他人所不知、他人所不见,即己亦不可得而知、不可得而见”[138];一旦诉诸语言文字,发而为言,著而为文,则其“身、口、意三样一时顿现纸上”[139]。故而,“在心为意,出口为言,落笔为文,三件只是一事”[140]。意、言、文三位一体,“夫屈子一生事迹,《列传》自可考见,至于屈子之志,则非自明,人又乌乎知之?”[141]只有诵其诗、读其书,知诗书之义,始能知其人、论其心。

但是,后世《楚辞》传本,既收录有屈原作品,也收录代屈子设言的非屈原作品,历来学者且往往以首篇《离骚》代称《楚辞》全书。故《离骚》不仅可概全部屈原作品(屈赋),亦可统括《楚辞》中之非屈原作品。[142]在刘献廷看来,探求屈原之志,须观屈子之书,以屈解屈,因此首先要将屈原作品与非屈原作品区别对待。《楚辞》中的屈原作品,即刘献廷所谓“《离骚经》之七篇”,为《离骚》《九歌》《天问》《九章》《远游》《卜居》《渔父》,自王逸以降,学者多公认为屈原的作品。黄文焕以《招魂》为屈原作品,清初林云铭《楚辞灯》、蒋骥《山带阁注楚辞》皆从其说而弥纶之,刘献廷则从王逸注本而不从黄文焕新说。

“离骚”二字,乃《天问》《远游》《九歌》《九章》《卜居》《渔夫》以及于《离骚经》之七篇总名也。若“离骚经”三字,则此《离骚经》一篇之别名也。故离骚是总名,离骚经是别名。[143]

关于《离骚》与《离骚经》大名(总名)、小名(别名)之辨,刘献廷认为:《离骚》作为书名,是屈原七篇作品(屈赋)的总名(大名);而《离骚经》则是《离骚》一篇的别名(小名)。屈原《离骚》七篇(屈赋)可以该《楚辞》全书,《离骚经》一篇可以该屈原《离骚》七篇(屈赋),则《离骚经》为《离骚》(屈赋)、《楚辞》全书的宗旨。刘献廷“年十四时,始见《南华》,便有放翻宇宙之眼界”[144],其论庄子之文说:“《庄子》一书,内篇外篇,乃至于杂篇,虽有若干篇,独《齐物论》一篇,为一书之文心也。《齐物论》一篇,虽有若干字句,然独'梦觉’二字,又为一篇之文心也。”[145]仿佛其语以说《离骚经》,则:《楚辞》一书,屈原作品与非屈原作品,虽有若干篇,独《离骚经》一篇,为一书之文心也。《离骚经》一篇,虽有若干字句,然独“忠孝”二字,又为一篇之文心也。

刘献廷以孟子的知人论世作为方法,根据《屈原列传》与先秦文献记载,审视战国时期的社会文化、楚国的政治形势和屈原个人生平经历,尤其注重屈原本人著作的研读,藉以考察屈子的生平与思想,“以屈子之文观之,以求夫屈子之志”,进而探析屈赋和屈子,可谓持之有故,言之成理,且有着方法论的自觉意识。

(2)以言情为文心:《离骚》性质的讨论

屈原作品既已辨明,只须沉潜反复,嗟叹咏歌,便可寻其文词指意之所出;倘能明其宗旨,辨其文心,则屈赋之起伏顿挫、开阖抑扬、擒纵断续之妙,皆可得而见矣。然而,事实却正相反,历来读骚者意见纷歧,争鸣屡起,即使刘献廷的解读亦颇遭后人非议。究其根本原因,缘于读者对《离骚》性质的认识不同。

刘献廷分天下文章为无韵之文与有韵之文两种,按其性质又分为叙事、论理、言情三类。“夫叙事者,直书其事;论理者,明著其理。使天下后世真见其理,真知其事,善者可师,美者可法,恶者可惩,邪者可戒,如是而已。”[146]叙事、论理二类,都属于可以“大书特书”、“长行直书”的“无韵之文”。至于言情一类,与二者不同,是“怀其情而不能发之于言,舒之于行,然后于焉发愤,托物比兴”的“有韵之文”。

若夫言情之文,则情之为情,则人之所不得而知,不得而见者也。人之所不得而知、不得而见者,非吾宣之,则岂特他人所不知、他人所不见,即己亦不可得而知、不可得而见者也。故言情之文与叙事、论理之文,有大不同者矣。言情之文,诗是矣。[147]情存于心,不宣之于口、笔诸于文,则不可知、不可见。情、言、文三者,析言之可分为三,合言之则为一,故有言情之文。言情之文,在刘献廷的分类中,专指诗这一体裁,其特点是“诗言志”。

《语》云:“在心为志,发言为诗。”是诗三百篇皆言志之诗也。存之中而不能见之于外者,谓之在心;意有所之而身不能见之于行者,谓之志。子曰:“父在观其志,父没观其行。”盖以不能见施于行者,始谓之志也。若能发之于言,见之于行,则言之耳、行之耳,何以谓之志哉?然则志之为志,非决不可言、决不可行者乎?故父在子不得自专,止观其志之何如耳。然情之与理、事异者,又何在乎?盖事者,既已见之于行,人人所共知所共见,但直书其事,而其间之是非曲直,自见矣。初非有顾忌避讳之难言也。若理者,天理民彝之极致,纲常伦己之准则,千秋万世之所共由之路也,又何难乎?至于人之志,则言之所不能言者也。能言矣,而又有所不当言;当言矣,而其时其势又有所不可遽言者,则亦犹之夫不能言也,可知矣。盖可以言,则即可以行;可以见之行,则不得谓之志矣。太史公曰:“诗三百篇,大抵皆发愤之所由作也。”若人之情可以见之于言,见之于行,则有何发愤之?有怀其情而不能发之于言,舒之于行,然后于焉发愤,托物比兴,而诗出矣。[148]

叙事、论理之文,“可以直书,故惟取辞达”;言情之文,“有能言与当言尽可以直出者”,但迫于时、势,不能遽出胸臆,只能采用托物比兴的手法,故“惟取不达”。

表三 刘献廷划分“文”类表

(说明:此表据刘献廷《离骚经讲录》制作。)

言情韵文的创作,要求采用托物比兴的修辞手法,“惟取不达”。但当其意象形诸笔下、跃然纸上之际,恰是情意表征、文本形成之时。托物比兴的隐喻修辞,既寄寓了作者的情意,也为文本的解读和阐释敞开了方便之门。但言志之诗毕竟与“长行直书”“惟取辞达”的叙事文、论理文不同,当读者试图通过隐喻进入作者的精神世界时,即使用尽浑身解数,仍不得不面对“诗无达诂”的难题。有见于此,刘献廷与友人论诗,曾有“甚矣!古人之诗,不易读也”[149]的感慨。金成栋回忆说,刘献廷在讲授诗文时曾对众弟子说:“立言不贵乎能言,而贵乎不能不言。生千古之下而读千古以上之书,不能阐发其深微,分疏其意旨,吚唔对壁,皓首穷经,虽读尽圣贤之书,犹弗读也。”[150]此中有两点值得注意:

一是序事议论,赋诗作文,“贵乎不能不言”,须“大有关系人心风俗”。《诗经》开创了赋比兴的诗学传统,“三百篇之后,能得夫比兴之旨者,无有过于屈子,则《离骚》一经,为言情之书。”[151]在刘献廷看来,“《离骚》一书,其间所有之若干篇章,若干字句,其中之原委,无不一一皆从《诗》中流出”[152],《离骚》继承的正是《诗经》托物比兴的传统。因此,作为“有韵之文”的“诗骚”,其贵在于“不能不言”。“《离骚》以言情为文心”[153],“千古之下,最能得《诗》之比兴之旨者,莫有过于《离骚》者”[154]。刘献廷生平赋诗作文纂著,皆持有益于“人心风俗”而“不得不言”的理念。

二是读古人之书必须“阐发其深微,分疏其意旨”,进而将“古人之才识”,炼为己有[155]。《左传快评》如此,《离骚》更是如此。前者体现在夹评和尾评之中,后者则以逐字逐句的章句疏证,分疏《离骚》之意旨,阐发屈子之深微。《离骚》是言情之诗,而非叙事、议论之体,多以托物比兴之辞来表情寄意,阅读者必须“逐句逐字,皆宜设身处地,细心体会”[156],方能“追古人于千百世之上,设身处地而理会之,知其盘根错节之所在”[157]。刘献廷以《屈原列传》所载考察屈子事迹,依屈赋七篇探求屈子不得不言之志:读《离骚》而见屈原之“至忠至孝”,览《天问》而明屈原“知幽明之故”,儒家圣人之道已“和盘托出”;讽《远游》而悟屈原之“原始及终”,“能了生死”,“千古之言生死者,自老庄以上,未有能明白晓畅过于此者”;颂《九歌》而知屈原确见“鬼神之情状”,“非但朝闻夕死之理洞无遗蕴,即西竺之唯识一家亦复收摄无余矣”。[158]

自汉以来,执儒家以论屈原者,学界称之为“援屈入儒”论;执道家以论屈原者,学界称之为“援屈入道”论。晚明时期,三教会通说日益盛行,援屈入儒者屈指难数,援屈如道者亦不乏其人。刘献廷自幼博览群籍,熟读儒道经典,精通佛学与炼丹之术,明清鼎革之际的生活经历和遗民身份,使其在精神上极易与屈原发生共鸣。“夫以千圣之所不能言,而屈子言之;千圣之所不能道,而屈子道之。”刘献廷认为,屈原之学与儒释道三教学说,皆有相通相合之处,则不仅“援屈入儒”,而且“援屈入道”,甚至“援屈入释”。汤炳正在其名篇《论史记屈、贾合传》中指出,屈原思想融合了儒、法、道、名四家的思想,“不囿于一个学派”[159];嗣后又多次强调:“屈原的思想是融会各家,不主一家”;“屈子的思想,是融会诸家,自成体系”[160]。姜亮夫也说:“屈原有许许多多思想,不能用某一家或某几家来绳束。”[161]准此而论,刘献廷之以中国文化传统中的儒、释、道三家学说来阐释屈子思想,又援引近代西洋天文学说来解析屈赋,气象何其恢宏,视野何其壮阔。

但正如刘献廷所说,“古人往矣,古人之事与我何与?”读古人之书,入乎其内,“设身处地思之,真是千难万难”,更不要说以意逆志,“阐发其深微,分疏其意旨”,自行胸臆,稍一不慎,便足以“为笑于天下”。[162]当刘献廷生前慨叹屈子之境界“固非世人所得而知”之时,又岂能料到,他所阐释的屈子思想,在他死后二百余年被斥为“凭虚立言”呢?

五、结 语

“一曲离骚万古垂,凄凉何必岘山碑。”[163]“当年意气皆秦赘,终古文心在楚骚。”[164]刘献廷之讽诵、讲授《离骚》,寄意良深。虽然他根据传世的定本立论,视《左传》出自左丘明一人之手[165],目《离骚经》为“屈原之自定”而非“后人尊称之”[166],均未能充分考虑文本形成的复杂性[167],议论不免有失偏颇。但仅此不足以抹杀《离骚经讲录》的学术价值和思想意义。

《离骚经讲录》一书,博综古今诸家注疏,论衡数十家注释,字词训释以王逸古注为本,辅以洪兴祖、朱熹二家旧注,对前代训诂成果多有继承,遇到各家注释不足之处,始依古注阐发,别出新注。刘献廷的字义训释,具有简质精要、引申推详、洞幽烛微的特点,虽不免望文生义、牵附臆测之处,但其倡言论字以《说文》为正,并敢于质疑字书,而以己意分析字形,重新训说字义,故其对文句的疏解,往往别出心裁,自成一家之说,与历来解骚者截然不同,在清初学者中可谓是凤毛麟角。

文学修辞方面,刘献廷相其结构,观其章法,划分章节,以意为断,别创新说,自成体统。划分《离骚》一篇为前、后半篇,前半篇叙“离”,后半篇述“骚”,提纲挈领,画龙点睛;“离”“骚”各分六段,每段含若干小节,每小节有若干句,层级分明,条理秩然。围绕文本剖析文义与诗旨,赏析字句文法,细腻精到,气象恢弘,分析言而有据,颇有独见。时而执一关键词语,反覆推排、研磨,拈出一字而牵动全篇,纲举目张,而后左右关联,触类旁通,妙语连珠,将屈子回环曲折的情思、《离骚》含蕴无穷的精义,一一为之发覆。

义理方面,开宗明义,揭示“《离骚》一经,以忠孝为宗”之旨。刘献廷立足于先秦宗法制度和儒家之忠孝伦理观,藉宋明儒之心性学说重新阐释屈子的“忠孝”思想,不仅有其历史和学理依据,且与他对《离骚》的研究方法和性质认识有关,更与明清鼎革之际社会思潮紧密关联。刘献廷以遵从知人论世的方法,根据《屈原列传》与先秦文献记载,审视战国时期的社会文化、楚国的政治形势和屈原个人生平经历,主张不仅要考察屈子行迹,还要区别屈原作品与非屈原作品,通过观“屈子之文”以求“屈子之志”,进而把握《离骚》的文心和屈原的精神世界,决非“凭虚立言”四字可以遮其全。

刘献廷重视训诂注释,长于章句疏证,在继承汉唐宋明训诂成果的基础上,广收博采,精研得失,辨误正诬,可谓集众家之所长,使《离骚经讲录》一书成为有清一代楚辞学著作中的翘楚。刘献廷提倡训释字词当以《说文》为正,并从意、言、文三者的逻辑关系进行论述,回归经典,既注重训诂,考辨词章,又强调义理,重新疏释《左传》和屈赋,从而与顾炎武等人一起,促使清代学术由理学转向汉学,开启了由小学而通训诂、由训诂而通义理的乾嘉学术之路。《离骚经讲录》集中体现了刘献廷这一治学方法和学术理念,在清初的学术思想史上,无疑具有着方法论的自觉和导夫先路的开创之功。

注释:

[1] 参见周敏秋:《学术嬗变与书籍抄传:刘献廷广阳杂记抄刻本研究》,《贵州文史丛刊》2022年第4期。

[2] 夏定域:《顾祖禹年谱·小序》,《文献》1989年第1期,第145页。

[3] 王勤堉:《刘继庄先生年谱初藁·后记》,《浙江省立图书馆馆刊》第4卷第5期,第30页。

[4] 王勤堉:《刘继庄先生年谱初藁·后记》,第31页。

[5] 参见周敏秋:《刘献廷左传快评新探》,《贵州文史丛刊》2022年第3期。

[6] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,黄灵庚主编《楚辞文献丛刊》(52),国家图书馆出版社2014年,第317、451、453、570、571页。

[7] 王云五《续修四库全书总目序》:“发动之者乃为日本之东方文化事业委员会,而利用日本退还我国之庚子赔款为经费。……日方委员……其主办人桥川时雄氏,亦以研究《楚辞》极有心得,获文学博士学位。”“东方文化事业委员会成立于一九二五年,即民国十四年。创设伊始,即决定《续修四库全书》之工作。然观其初期所聘我国人士为研究员者,仅限于前清遗老,其初意固不难推测。及至一九三四年,即民国二十三年,改由桥川时雄氏主持,对人事方面,积极调整,增聘当时在平津一带的若干学者为研究,同时并与住在华中华南以及海外若干学者取得联系。”《王云五全集》(19),九州出版社2013年,第432-433页。梁容若认为,桥川时雄研究《楚辞》极有心得,然王云五称其以研究《楚辞》获文学博士学位的说法不确。详见梁容若:《中日文化交流史稿》,商务印书馆1985年,第374页。

[8] 《浙江图书馆四年来新收善本展览书目·集部·总集类》:“《离骚经讲录》,清吴江刘继庄讲,门人黄曰瑚录。传抄本。”浙江省立图书馆1936年,第21页。《浙江图书古籍善本书目·集部·楚辞类》:“《离骚经讲录》一卷,清刘继庄讲,清黄曰瑚录。浙江图书馆抄本。一册。5228”浙江教育出版社2002年,第454页。

[9] 姜亮夫:《楚辞书目五种》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2003年,第124-125页。

[10] [清]杨宾:《刘继庄传》,《杨宾集》,浙江古籍出版社2012年,第136页。

[11] [清]戴名世:《赠刘继庄还洞庭序》,《戴名世集》卷五,中华书局2000年,第137页。

[12] [清]杨宾:《刘继庄传》,《杨宾集》,第136页。

[13] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷四(169),中华书局1985年,第221页。

[14] 案:刘献廷有《元日题螺山书屋赠黄子宗夏》诗记其事,曰:“今日春风第一朝,夜来积雪久齐腰。屠苏酩酊予何说,千里归来赴尔招。当年两度入京华,已卜螺山即我家。尚有残书五千卷,任君收拾贮烟霞。”刘献廷:《广阳诗集》卷下,上海古籍出版社1979年,第316页。

[15] [清]陈

纕等修,倪师孟等纂:乾隆《吴江县志》卷36《寓贤》,《中国地方志集成(华中地方·第163号)》,成文出版有限公司1975年,第1068页。

[16] [清]沈彤:《右春坊右中允汪先生行状》,《果堂集》卷十一,上海书局1888年,第33页。

[17] [清]全祖望:《刘继庄传》,《鲒埼亭集》卷二十八,《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社2000年,第526页。

[18] 巨来:《刘继庄年谱初稿质疑》,《大公报(天津)》1936年5月21日,第11版。

[19] 按:据王雨《古籍善本经眼录》所著录之古籍,吴重憙所得钤有唐翰题藏书章者凡31种,其中21种为吴骞拜经楼旧藏。由此可知拜经楼部分旧藏为唐翰题所得,而唐翰题嘉业楼所藏与拜经楼旧藏,部分复为吴重憙所得。详见《王子霖古籍版本学文集》(二),上海古籍出版社2006年。

[20] 王雨:《海源阁藏书流失辑录》,《王子霖古籍版本学文集》(三),上海古籍出版社2006年,第136页。

[21] 顾廷龙:《致叶景葵(十)》(一九三八年九月廿日),《顾廷龙全集·书信卷上》,上海辞书出版社2017年,第18页。

[22] 柳和城编著:《叶景葵年谱长编》,上海交通大学出版社2017年,第903页。

[23] 据北平图书馆《本馆入藏普通书目录》载:“文120.2 897 《离骚经讲录》,清刘继庄讲。民国二十五年,本馆摄景本,一册。”《国立北平图书馆馆刊》1936年第10卷第5期,第138页。

[24] 顾廷龙:《致叶景葵(十)》(一九三八年九月廿日),《顾廷龙全集·书信卷上》,第18页。

[25] 顾廷龙:《致叶景葵(十一)》(一九三八年十一月廿七日)云:“《离骚经讲录》已为敝馆所得。”《顾廷龙全集·书信卷上》,第19页。

[26] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第571页。案:姜亮夫、黄灵庚均曾移录唐翰题跋语,但因落款题名极草,“翰题”两字连书,故皆误认“翰题记”作“颗记”,不知为何人。未审是否浙江图书馆原抄本已有此误。又,“不必以欵之有无定真伪也”一句,姜氏误认“有”作“存”,黄氏误认“欵”作“疑”,“有”作“存”。详见姜亮夫:《楚辞书目五种》,第125页;黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1188页。

[27] [清]纪昀总纂:《四库全书总目提要》卷一百四十八“集部一·楚辞类存目”,河北人民出版社2000年,第3823页。

[28] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷五,中华书局1985年,第240页。

[29] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第500-501页。

[30] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录》附识,北京图书馆1936年。

[31] 王雨:《古籍善本经眼录》,《王子霖古籍版本学文集》第二册,上海古籍出版社2006年,第88页。

[32] 《浙江图书馆四年来新收善本展览书目·集部·总集类》,浙江省立图书馆1936年,第21页。

[33] 柳和城 编著:《叶景葵年谱长编》,上海交通大学出版社2017年,第903页。

[34] 顾廷龙:《致叶景葵(十一)》,《顾廷龙全集·书信卷上》,第19页。

[35] 游国恩:《楚辞概论》,述学社1926年,第356页。

[36] 游国恩:《离骚纂义》,中华书局1980年,第6页。

[37] 姜亮夫:《楚辞书目五种》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2002年,第124、163页。

[38] 姜亮夫:《楚辞通故》(第二辑),《姜亮夫全集》(二),云南人民出版社2002年,第253页。

[39] 姜亮夫:《楚辞通故》(第二辑),《姜亮夫全集》(二),第255页。

[40] 易重廉:《中国楚辞学史》,湖南出版社1991年,第453页。

[41] 周建忠、汤漳平主编《楚辞学通典》,湖北教育出版社2003年,第367页。

[42] 《中国古籍总目集部》:“离骚经解略一卷,清方楘如撰,清乾隆十九年刻本,国图。”“离骚经讲录一卷,清刘献廷讲,清黄曰瑚录,抄本,北大。”中华书局2012年,第10、12页。

[43] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),国家图书馆出版社2017年,第1188页。

[44] 游国恩:《离骚纂义》,中华书局1980年,第109、115、119页。

[45] 详见游国恩:《离骚纂义》,第9、28、33、69、71、107、113、117页。

[46] 姜亮夫:《写在楚辞通故问世之际》,《姜亮夫全集》(二十二),云南人民出版社2002年,第286页。

[47] 姜亮夫:《楚辞通故自叙》,《楚辞通故》第一辑,《姜亮夫全集》(一),第1页。

[48] 姜亮夫:《楚辞书目五种》,第163页。

[49] 姜亮夫:《楚辞书目五种》,第124页。

[50] 姜亮夫:《楚辞通故自叙》,《楚辞通故》第一辑,《姜亮夫全集》(一),第1页。

[51] 汪玢玲主编:《中华古文献大辞典·文学卷》,吉林文史出版社1994年,第560页。

[52]周建忠、汤漳平主编:《楚辞学通典》,第367页。

[53] 潘啸龙、毛庆主编:《楚辞著作提要》,湖北教育出版社2002年,第135-137页。

[54] 姜亮夫:《楚辞今绎讲录》,北京出版社1981年,第53页。

[55] 力之《从楚辞成书之体例看其各非屈原作品之旨》:“既然《楚辞》中之非屈原作品均代屈原设言,那么,第一,无论这些作品的作者态度如何,从哪个角度切入,他们在各自的作品里,都是'屈原’。因之,我们不当因其不像屈原而否定其为'屈原’,如同塑料花虽无天然花之鲜活与芬芳,我们却不能说其为非'花’。第二,以这些作品考屈原的事迹,或未能全是;而以之考作者的生平,则尽失。因为在代屈原设言时,自我已消融在'屈原’之中,而'屈原’的事迹,却不会因代言者的思想与遭际之异而与之俱异。”见氏著《楚辞与中古文献考说》,巴蜀书社2005年,第15页。

[56] 黄灵庚:《蒐集楚辞遍天下,考镜源流又一年——楚辞文献丛考札记》,《中国诗歌研究动态》2018年第2期,第346页。

[57] 姜亮夫:《屈子思想简述》,《楚辞学论文集》,《姜亮夫全集》(八),第261-266页。

[58] 按:除本文所举数则外,尚有卷五(25):“《禹贡》导漾东流为汉,又东为沧浪之水。沧浪地名,非水名也。孔氏谓汉水别流在荆州者,《孟子》记孺子之歌,所谓沧浪之水可以濯缨者。屈原《楚辞》亦载之。此正楚人之辞。”卷五(60):“《离骚注》:“皇览揆予初度兮,肇锡予以嘉名。初度,犹言初节也。古者子生三月,父命之名,谓命名之初节,非谓生也。”今自小至壮至老,但遇生辰,辄云初度,是期颐皆三月时矣,岂不大谬!(瑚案,先师尝曰:“初度,谓初生之时日,尚未离初度也。”)”卷五(222):“王逸《楚辞章句》遂以二妃为湘君与湘夫人,而刘向、张华、罗含、郦道元诸人相承,为万世不解之惑。……余谓考古者当以圣贤之经为正,信《汉书》不如信孟轲氏,故舜既葬鸣条,则虽南巡,断非崩于苍梧。二妃一葬于渭,一葬于商,或葬于蒲,洞庭湘妃岂得云舜之二妃?《楚辞》所称湘君、湘夫人,信如景纯所核,断非舜妃,亦非舜女也。近代撰《楚通志》者,皆博古君子也,亦未及详考而是正之,不得不为之辨。”《广阳诗集》中亦有几首的用典与屈赋、屈子有关。除下文所引外,尚有《义帝冢和韵》:“瓜分四海任羣豪,独领郴疆地势高。已见瑶函归刼火,何妨身首掷洪涛。衣冠永定千秋事,刘项空余百战劳。祗媿三闾湘水畔,少康重叠见离骚。”《广阳诗集》,上海古籍出版社1979年,第271页。

[59] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷三(112),中华书局1997年,第146-147页。

[60] [清]刘献廷:《题画竹和韵》,《广阳诗集》,第286页。

[61] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷四(155、156、157),第219页。按:祝允明(1461-1527,字希哲,号枝山,常州人)、王宠(1494-1533,字履仁,号雅宜山人)为明代中期书法名家。

[62] [清]刘献廷《广阳杂记》卷四(136),第213-214页。

[63] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第485页。

[64] 详见游国恩:《离骚纂义》,第109、115、119页。

[65] 详见崔富章、李大明主编《楚辞集校集释》(上)《离骚第一》,湖北教育出版社2003年。

[66] 按:七则内容为:“离骚以忠孝为宗”“屈子圣人之徒”“远游文义”“绝世之奇事”“离骚总名”“离骚注释”“离骚结构”。详见李诚、熊良智主编《楚辞评论集览》,湖北教育出版社2003年,第368-370页。

[67] [清]纪昀 总纂:《四库全书总目提要·集部一·楚辞类》,河北人民出版社2000年,第3813页。

[68] [清]纪昀 总纂:《四库全书总目提要·集部一·楚辞类》,第3814-3815页

[69] [清]纪昀 总纂:《四库全书总目提要·集部一·楚辞类》,第3815页。

[70] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1181页。

[71] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第510页。

[72] 按:刘献廷在《离骚经讲录》中并未明说其讲解所据读本。黄灵庚先生认为,“刘氏以单行《楚辞章句》为蓝本”,未审是否别有依据。见氏著《楚辞文献丛考》(中),第1184页。

[73] 胡文英:“申椒,申地所产之椒。”沈祖緜:“申、菌皆地名。《左传·隐元年》郑武娶于申。注:申国,今南阳宛县,后为楚所灭。菌,《周书·王会解》九菌,孔晁注:南蛮之别名。王注泥于《释诂》(申,重也。见《尔雅·释诂》)。……椒,山谷野生之物,申地所产香烈,故曰申椒。今南阳产花椒,名产也。”闻一多:“椒有秦椒、蜀椒,皆以地名,或申椒亦然。春秋申国灭于楚,故城在今河南南阳县北,申椒盖产于此。”详见《楚辞集校集释》,第128、130页。按:下文胪列各家说法,除特别交代出处者外,皆引自此书,不赘出注。

[74] 【明】王世贞:《本草纲目序》,《新校注本本草纲目》,华夏出版社2011年,第1页。

[75] 【明】李时珍:《本草纲目》卷十四“兰草”,《新校注本本草纲目》,第627-628页。

[76] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第511-513页。

[77] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第513-514页。

[78] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第559页。

[79] 按:“一”字下,疑二种皆阙“国”字,或“国一”为“一国”之倒植。

[80] 按:《屈原列传》作“应对诸侯”,《讲录》抄本二种皆作“应诸侯对”,第一种且在“诸侯”下断句。今据《史记》改。

[81] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第486-488页。

[82] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第488-489页。

[83] 汤炳正等:《楚辞今注》,上海古籍出版社2012年,第1页。

[84] [汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年,第467下页。

[85] [魏]曹植:《贪恶鸟论》,《全上古三代秦汉三国六朝文》第三册《全三国文》卷十八,第189页。

[86] 汤炳正等:《楚辞今注》,第7页。

[87] 详见方有国《也释“败绩”》,《古汉语研究》2011年第3期;赵修《再探“败绩”》,《历史语言学研究》(第九辑),商务印书馆2015年,第243-251页。

[88] 如《诗经·陈风·东门之枌》:“不绩其麻。”《豳风·七月》:“八月载绩。”郑玄笺曰:“绩麻,妇人之事也。”《国语·鲁语下》载:“公父文伯退朝,朝母。其母方绩。”

[89] 如《管子·事语》曰:“女勤于缉绩徽织。”《墨子·非攻下》:“妇人不暇纺绩织絍,则是国家失卒而百姓易务也。”《非命下》:“今也妇人之所以夙兴夜寐,强乎纺绩织絍,多治麻丝葛绪,捆织布帛。”《吕氏春秋·爱类》:“女有当年而不绩者,则天下或受其寒矣,故身亲耕,妻亲绩,所以见致民利也。”

[90] 如《汉书·食货志》:“女子纺绩,不足衣服。”《后汉书·梁鸿传》:“女求作布衣、麻屦,织作筐缉绩之具。”《晋书·吴隐之传》:“家人绩纺,以供朝夕。”陆德明《经典释文》方言中有以绩、缉为同义词者:“西洲人谓绩为缉。”《醒世恒言》卷二十四:“走入门来,见母亲正坐在矮凳上,一头绩麻,一边流泪。”《警世通言·赵春儿重旺曹家庄》:“春儿拿开了绩麻的蓝儿。”

[91] 罗士筠修,陈汉章等纂:《(民国)象山县志·方言考·释器》,曹小云、曹嫄辑校《历代方志方言文献集成》(六),中华书局2020年,第3857页。

[92] 段玉裁《说文解字注》:“绩,缉也。从丝责声。《豳风》:'八月载绩。’传曰:'载绩,蚕事毕而麻事起矣。’绩之言积也,积短为长,积少为多,故《释诂》曰:'绩,继也,事也,功也,成也。’《大雅》曰:'维禹之绩。’传曰:'绩,功也。’”又云:“缉,绩也。自缉篆至絣篆皆说麻事。麻事与蚕事相似,故亦从糸。凡麻枲先分其茎与皮曰木,因而沤之,取所沤之麻而林之,林之为言微也。微纤为功,析其皮如丝,而捻之,而剿之,而续之,而后为缕。是曰绩,亦曰缉,亦絫言缉绩。《孟子》曰:'妻辟缢。’赵注曰:'缉绩其麻曰辟。’按辟与擘肌分理之擘同,谓始于析麻皮为丝也。引申之,用缕以缝衣亦为缉,如《礼经》云'斩者不缉也’、'者缉也’是也。”上海古籍出版社1981年,第660页、659-660页。

[93] 王力:《同源字典》,中华书局2015年,第284页。

[94] 廖江波、杨小明《从败绩说起——绩麻的纺织考》,《丝绸》2016年第5卷第 6期,第72页。

[95] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷六《季孙行父、臧孙许、叔孙侨如、公孙婴齐帅师会晋郄克、卫孙良夫、曹公子首及齐侯战于鞌,齐师败绩》尾评。

[96] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第529页。

[97] 按:黄灵庚指出:戴震《屈原赋注》将“'败绩’释为'车覆’,抄袭于赵一清《离骚札记》,连引的书证都完全一样”(《蒐集楚辞遍天下,考镜源流又一年——楚辞文献丛考札记》,《中国诗歌研究动态》2018年第2期,第340页),使人极易联想到戴震与赵一清的“《水经注》抄袭案”。值得注意的是,刘献廷对郦道元《水经注》推崇甚至,称之为“宇宙未有之奇书”(《广阳杂记》卷四),亦曾有纂《水经注》新疏的工作。其书似未著成,仅在《广阳杂记》发其义例。沈钦韩《水经注疏序》说:“国初,广阳刘献廷尝欲为此,而未闻传书。”郑德坤《水经注板本考》一文,梳理有清以来学者研究《水经注》的经过及版本变迁时,提到有“刘献廷校本”:“献廷与黄仪友善,欲为《水经注》作疏而未就,著其说于《广阳杂记》,谓拟将魏以后沿革事迹,一一补之,有关于农田、水利、攻守者,考定其所以而论之。盖献廷目的在于实用,其志甚伟,然其书非易成也。”(《燕京学报》1934年第15期,第218页)王勤堉在《刘继庄先生年谱初藁》中也说:“赵一清《水经注释》参校诸本标目,虽亦有先生之名,恐亦未尝见原书也。”据此,赵一清(1709-1764,字诚夫)曾对献廷遗书做过一番查访搜集工作。刘献廷拟撰《水经注疏》未成,但遗书《广阳杂记》《离骚经讲录》尚存,与赵氏交谊甚笃的全祖望(1705-1755,字绍衣),搜求刘献廷著作近二十年,最终在杭州藏书家赵氏小山堂得见《广阳杂记》抄本(参阅周敏秋《广阳杂记抄刻本研究》,《贵州文史丛刊》2022年第4期,第26页),《离骚经讲录》则未见。赵一清之所以知道刘献廷有《水经注疏》并标记作参校书目,恐怕正是从全祖望处得见《广阳杂记》,二人均未见到《离骚经讲录》。因此可以推断,赵一清《离骚札记》训释“败绩”一词,与刘献廷《离骚经讲录》的讲解并无直接关系。

[98] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷五(118),第249页。

[99] 黄灵庚:《蒐集楚辞遍天下,考镜源流又一年——楚辞文献丛考札记》,第347页。

[100] 姜亮夫:《屈原与楚辞》,安徽教育出版社1996年,第30-31页。

[101] [宋]朱熹著,黄灵庚整理:《楚辞辩证上》,《楚辞集注》,上海古籍出版社2016年,第226页。

[102] [清]林云铭:《楚辞灯序》,《楚辞文献丛刊》(45),国家图书馆出版社2014年,第417-418页。

[103] [明]黄恩彤:《离骚分段约说》,《楚辞文献丛刊》(67),第7页。

[104] [清]朱冀:《离骚辩·凡例》,《楚辞文献丛刊》(47),第473页。

[105] 相关研究,请参阅姜亮夫《楚辞今绎讲录》第六讲“《离骚》析疑”(北京出版社1981年,第40页)、潘啸龙《离骚的层次划分及结构的奥秘》(《淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)》2000年第5期),周建忠《楚辞层次结构研究——以离骚为例》(《云梦学刊》2005年第2期),施仲贞、周建忠《离骚的分段研究综述》(《南京师范大学文学院学报》2010年第4期),方铭《离骚的写作时间、篇名分章和主题辨析》(《东南学术》2022年第3期)诸文。

[106] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第491页。

[107] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第493页。

[108] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第485页。

[109] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1184页。

[110] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1183-1184页。

[111] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1183页。

[112] [清]刘继庄先生评定,金成栋辑:《左传快评》卷三《晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯》夹评。

[113] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第485-486页。

[114] 《离骚》的句数和字数有373句2470字、375句2483字两种说法,区别在于是否计算“曰黄昏以为期兮,羌中道而改路”2句13字。刘献廷《离骚经讲录》采用的是后一种说法。

[115] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第491-493页。

[116] 按:黄文焕品评《楚辞》,具见于《离骚》篇与《听直合论》各篇之中,并非不细腻精到,但诗文与品评一分为二,与刘献廷的随文训释、品评分析不同,因此说“随文训释不及刘著简明扼要,诗文品评不如刘著细腻精到”。

[117] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第501页。

[118] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第503-504页。

[119] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第530页。

[120] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第503页。

[121] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第544-545页。

[122] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第546页。

[123] [清]黄文焕撰;黄灵庚,李凤立点校:《楚辞听直》,上海古籍出版社2019年,第228-229页。

[124] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第509页。

[125] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第509-510页。

[126] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第453页。

[127] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第465页。

[128] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第453页。

[129] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第454页。

[130] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷三《晋怀公执狐突杀之》夹评。

[131] [清]刘献廷:《送韩敬一尊公老伯令堂伯母灵柩回洪洞》,《广阳诗集》,第208页。

[132] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第454页。

[133] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第464页。

[134] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第453页。

[135] 黄灵庚:《楚辞文献丛考》(中),第1186页。

[136] [明]徐学夷《诗源辨体》曰:“屈原之忠,忠而过,乃千古定论。”人民文学出版社1998年,第34页。

[137] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第479页。

[138] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第478页。

[139] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷五《晋士贞子谏杀桓子》夹评。

[140] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷五《齐侯侵我西鄙遂伐鲁入其郛》尾评。

[141] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第540页。

[142] 按:力之《楚辞学三题》“离骚代《楚辞》析”对此有很好的考辨,见氏著《楚辞与中古文献考说》,第24页。

[143] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第477页。

[144] [清]刘献廷《广阳杂记》卷三(77),第135页。

[145] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第472-473页。

[146] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第478-479页。

[147] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第478页。

[148] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第479-480页。

[149] [清]刘献廷:《广阳杂记》卷一(240),第35页。

[150] [清]金成栋:《题辞》,[清]刘继庄评、金成栋辑《左传快评》。

[151] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第481页。

[152] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第477页。

[153] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第482页。

[154] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第481页。

[155]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷七《郑子产相郑伯如晋》尾评,蕉雨闲房刻本,康熙四十五年。

[156] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷七《宋、卫、陈、郑灾》夹评。

[157] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷七《郑子产相郑伯如晋》尾评。

[158] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第471-472页。

[159] 汤炳正:《论史记屈、贾合传》,《屈赋新探》,齐鲁书社1984年,第175页。

[160] 汤炳正:《渊研楼屈学存稿》(五),华龄出版社2004年,第30、31页。

[161]姜亮夫:《屈子思想简述》,《楚辞学论文集》,《姜亮夫全集》(八),云南人民出版社2002年,第250页。

[162] [清]刘继庄评、金成栋辑:《左传快评》卷七《郑子产相郑伯如晋》尾评。

[163] [清]刘献廷:《兰阴千日韵限垂碑扅醿搘》,《广阳诗集》,第311页。

[164] [清]刘献廷:《夜雨宿吴凤仪斋有赠》,《广阳诗集》,第312页。

[165] 按:刘献廷这一观点,屡见于《左传快评》一书,如卷八《郑人铸刑书》夹评:“左氏之文,出于一手。”卷七《郑子产相郑伯如晋》尾评:“常言全部《左传》是一篇文字,于此益信。”卷四《楚人陈侯蔡侯郑伯许男围宋》夹评:“《左传》全部,止是一篇文字。”

[166] [清]刘继庄先生讲,门人黄曰瑚录:《离骚经讲录(又一种)》,第484页。

[167] 详参汤炳正:《楚辞成书之探索》,《屈赋新探》,齐鲁书社1984年,第85-109页。

【作者简介】周敏秋(1986-),广西玉林人,华东师范大学思勉人文高等研究院博士研究生。研究方向:中国近代学术思想史。

相关链接:

周敏秋丨学术嬗变与书籍抄传:刘献廷《广阳杂记》抄刻本研究

周敏秋丨刘献廷《左传快评》新探

周敏秋丨章太炎《新方言》版本源流考

《心经》虽短意味深——《心经》再读之【2】

真传一句话,假传万卷书。大道至简。真实之事物,往往简单;虚假之事物,反是繁杂。真假乃辩证关系,如“阴中带阳,阳中有阴”。“智慧不可传”,自古有“传功不传诀”一说,古之圣贤苦修后得之精髓心得,无奈不可清晰示人,只得借助文字来隐晦表达,供有慧根之后人来感悟其中之玄妙。 新用户97560OBk2024-02-16 15:10:540000

新用户97560OBk2024-02-16 15:10:540000解密:权谋策略、言辞辩论的绝世奇书 | 白话《鬼谷子》全文

新用户389228162023-07-27 18:18:080000

新用户389228162023-07-27 18:18:080000人生之道:正己与正人——正人先要正己,己正而人自正

HNYZL2024-02-24 12:06:120000

HNYZL2024-02-24 12:06:120000《心经》解悟先明“心”——《心经》再读之【4】

制心一处,无事不办。“一心不动而觉性常灵,觉性常灵而一心不动”,语自《遗教经》。一心不动谓之“定”,觉性常灵谓之“慧”,如此之定慧等持,方可真正的制心一处。“制心一处,无事不办”,从大处而言,可理顺散乱之心,把精力放到生命智慧的开悟大事之上。欲读《心经》,先破其题;欲破其题,先明其心。 新用户97560OBk2024-02-17 09:09:530000

新用户97560OBk2024-02-17 09:09:530000