解悟终归靠自己——《坛宗》《般若第二》习悟小札【28】

顿悟菩提,各自观心,自见本性。

【原典】

善知识,我于忍和尚处,一闻言下便开悟,顿见真如本性。是以将此教法流行,令学道者顿悟菩提,各自观心,自见本性。若自不悟,需觅大善知识,解最上乘法者,直示正路,是善知识有大因缘。

所谓化导令得见性,一切善法,因善知识能发起故。三世诸佛、十二部经,在人性中本自具有,不能自悟,须求善知识指示方见;若自悟者,不假外求。

若一向执谓须他善知识望得解脱者,无有是处。何以故?自心內有知识自悟,若起邪迷,妄念颠倒,外善知识虽有教授,救不可得;若起真正般若观照,一剎那间,妄念俱灭。若识自性,一悟即至佛地。

【悟读】

无善无恶心之体,

有善有恶意之动。

“无善无恶心之体”,此言颇具禅宗意味。在“天泉证道”的记载中,王阳明说过,“良知本体,原来无有。本体只是太虚,自然无善无恶”。

“有善有恶意之动”,意为心之所发,也就是心之能动部分,心指向具体之事物就产生了意即念头,因为意有了具体之指向,故有了好坏善恶之别。

佛经说的“非善非恶、无善无恶”,是明示众生,众生以为的“善”,未必是真正的“善”;众生以为的“恶”,未必是真正的“恶”;善恶之本体,其实并无区别,只是众生赋予了自我之情感色彩。

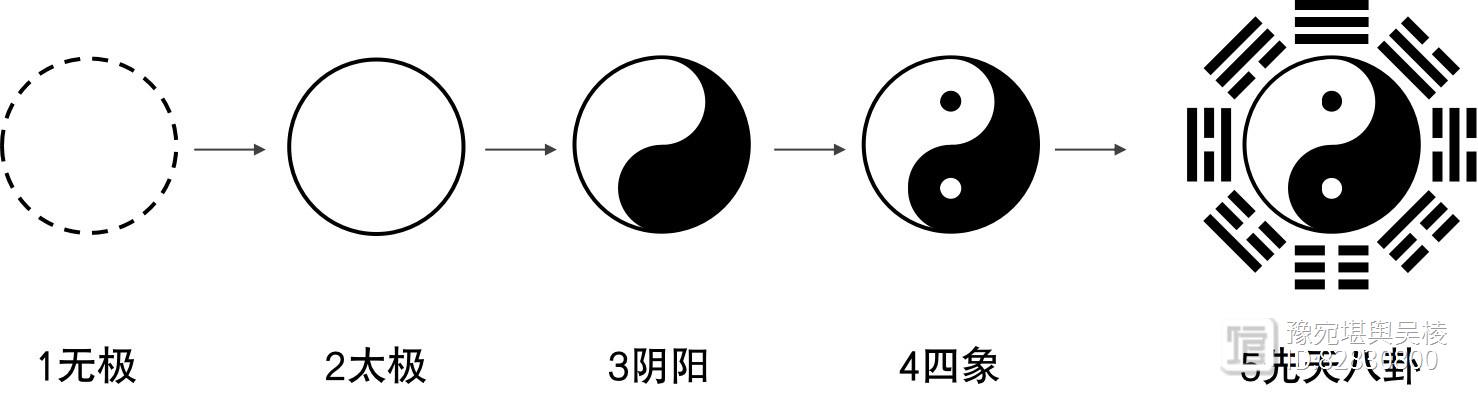

庄子曾说,“泰初有无,无有无名;一之所起,有一而未形”。宇宙之初始状态,其实是虚无的,没有“有和名”,“一”只是一混沌而无具体之形状。

庄子此言阐述了宇宙之起源,认为万物本不存在,一切皆是从“零到一,一生万物”,然后才有一个又一个具体的形状。万事万物之形状,又因众生之主观意识,而有了好坏善恶之别。

显而易见,世俗之间,本无所谓好坏善恶,因有了立场、标准、意识之后,便有了好坏善恶之差别。

一切好坏善恶,无疑皆是主观所产生之感受,众生因自己之意识而产生情绪,而情绪往往又左右众生之苦乐。

摆脱问题之根本,须是调整自己之认知,让自己能从世俗认知中跳出来,站在更高之维度去审视是非得失,不以物喜,不以己悲,从容淡定,自在自如,是谓之破局。

本品大师重点传递了两个悟道之信息。其一,开悟其实并不难,“我于忍和尚处,一闻言下便开悟,顿见真如本性”;其二,解悟终归靠自己,自己才是自己的神。“学道者顿悟菩提,各自观心,自见本性”。

大师阐述道,“过去、现在、未来三世诸佛所讲之十二部经典,在人性中本来皆已具足”。只是众生不能自己觉悟,须求助于善知识之指点开示,才能看见自己本来面目;如果众生自己能觉悟本性,看见本来面目,就无须外求。在此大师反复强调自己才是悟道之关键。

如果固执地以为必须要借助善知识之帮助,才有可能觉悟自性,获得解脱,这种想法本身就是不可拯救的,这是因为众生执于无明,起了邪迷,妄念颠倒。

“众生即佛”,很多的时候,世人来到庙宇求神拜佛,其实拜的是自己之欲望。

真正的拜佛,应该是拜自己,找回自己之真如本性,用真如观照自己之生活。“外息诸缘,内心无喘,心如墙壁,可以入道”。

“不失为得”到“不得为失”

作者:红日东晴得失是人生之常态。没有绝对的得,也没有绝对的失,一切得失都是相对而言的。【深悟“不失”】做事都要有成本,然后才会有回报。这个成本,相对于回报,若成果成效是相对明显且令人满足的,就是所谓的不失。那种追求不付出而能获的,只想偷摘他人树上果子的,往往是非德且虚妄的。 红日东晴2023-08-07 10:06:380000

红日东晴2023-08-07 10:06:380000轻轻松松读《老子》(61)

第六十一章各得其所原文:大邦者下流,天下之牝(pìn,雌性,与“牡”相对),天下之交也。牝恒以静胜牡,以静为下。故大邦以下小邦,则取小邦;小邦以下大邦,则取大邦。故或下以取,或下而取。大邦不过欲兼畜人,小邦不过欲入事人。夫两者各得其欲,大者宜为下。译文:大的国家好比江河的下游,下游乃天下低凹之地,是江河汇聚之处。雌柔常以沉静胜过雄强,就在于雌性常以柔弱居于下位。 秋雨堂2023-07-30 12:11:420000

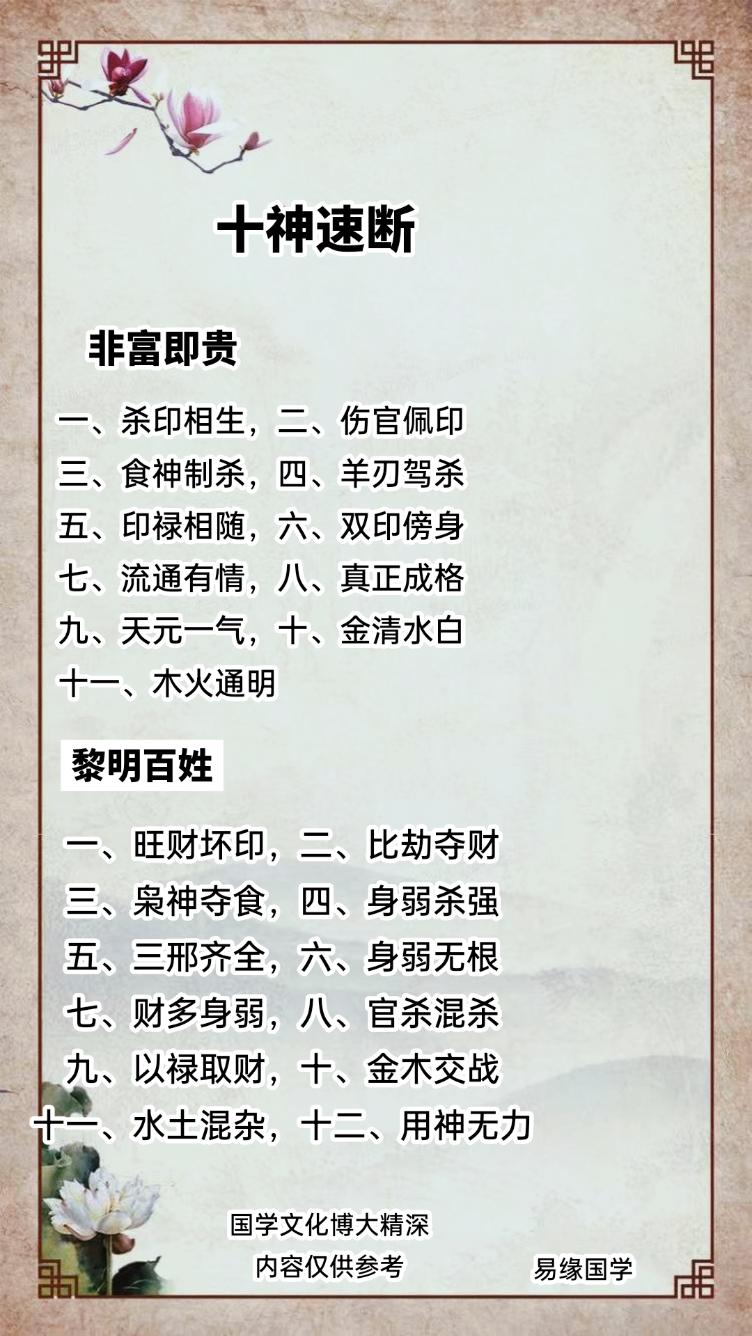

秋雨堂2023-07-30 12:11:420000杨公五经讲义——青囊经4

“流行终始”【吴棱·真解】“流行终始”是指河图生成之数所代表的阴阳五行之气,按照木、火、土、金、水的顺序和阴阳消长之理,在世间万物之内外充斥和流行,一阴一阳旺弱相互交替轮值,终而复始,循环无端。例如:3为阳木8为阴木,当3阳木之气轮值时为旺,则8阴木之气为弱;当8阴木之气轮值时为旺,则3阳木之气为弱。同理,火、土、金、水的阴阳流行气机也以此类推。 豫宛堪舆吴棱2023-08-07 14:33:370000

豫宛堪舆吴棱2023-08-07 14:33:370000