论语:君子亦有恶乎(17-24)

孔子和子贡对答,对有悖道德规范的四种人和作风不正的三种人进行揭露和斥责,表明君子虽然博爱但也有所厌恶,而不是不讲原则的好好先生。

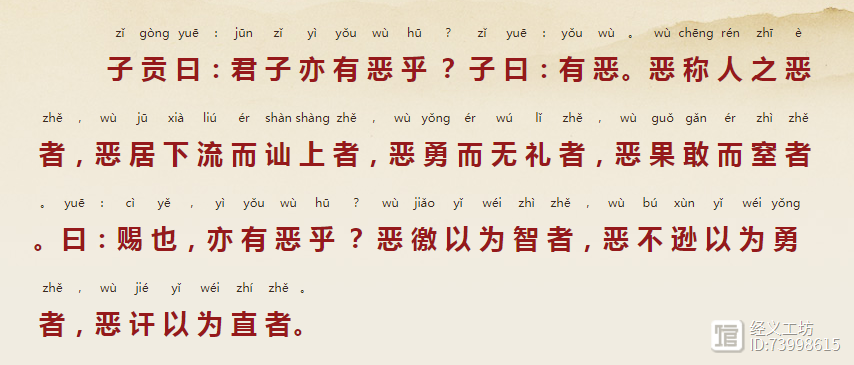

子贡曰:“君子亦有恶乎?”子曰:“有恶:恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者。”曰:“赐也亦有恶乎?”“恶徼以为知者,恶不孙以为勇者,恶讦以为直者。”【注释】恶(wù):厌恶。讪(shàn):诽谤。窒(zhì):阻塞,不通事理,顽固不化。徼(jiǎo):寻求,抄袭。知:同“智”。孙:同“逊”。讦(jié):攻击、揭发别人。【译文】子贡问:“君子也有厌恶的人吗?”孔子说:“有厌恶的人:厌恶宣扬别人短处的的人,厌恶身居下位却毁谤上司的人,厌恶勇敢却无礼的人,厌恶自以为果敢却顽固不化的人。”孔子问:“赐,你也有厌恶的人吗?”子贡说:“我厌恶占据他人的成果却自以为聪明的人,厌恶把不谦逊当作勇敢的人,厌恶揭发别人隐私却自以为正直的人。”子贡向孔子请教君子是否对人有所厌恶?一般说来,仁者爱人,君子都是仁者,不应该也不会厌恶人。孔子肯定地回答说君子也有他所厌恶的人,并列举了四种类型。“称人之恶”就是宣扬别人的恶行。仁者即使看到别人有恶行也不会宣扬,而是会隐恶扬善。爱说是非者,定是是非人。真正有智慧、有仁爱之心的人,绝不会到处只盯住他人的过失。“居下流而讪上”就是身居下位却毁谤上级。这种人心地刻薄,看到上级的过失不是去诚心劝谏,而是四处毁谤,显然是大错特错。“勇而无礼”就是有勇而不守礼制。遇事不守规矩,只按照自己的意愿办事,逞一时之能、一时之快,虽然很勇猛,效果往往适得其反。仁者则是深思而后行,绝不会鲁莽行事。“果敢而窒”就是果敢却不通事理。做事冲动,想到就做,动作迅速却缺乏智慧,不能周全地考虑采取合适形式去做,不仅达不到满意效果,而且很容易得罪、伤害他人。孔子又问子贡“亦有恶乎”,子贡也列举了三种所厌恶的人。“徼以为知”,抄袭他人的观点、偷袭他人的成果,据为己有,其实并不是自己聪明。“不孙以为勇”,以傲慢、不谦逊为勇,目空一切、目中无人,还自以为很有能耐,这不是真的勇。“讦以为直”,通过揭发他人的隐私来表现自己所谓的直率,虽是直言自语、直心直行,却对他人造成伤害。《礼记·大学》里说,“唯仁人为能爱人,能恶人。”真正有仁德的人,能爱人也能恶人,爱的是贤能之人,厌恶的是那些具有不良品行之人。孔子所讲的四种人、子贡所讲的三种人都是君子所厌恶的。君子应该时时对照检查,有则改之,无则加勉,以“厌恶”之心修己,以自身良好修养教人,从而促进民风淳正、社会安宁、天下太平。

天之所助,虽小必大;天之所违,虽成必败 摘自《管子·形势》 解释:符合规律的事物,虽然暂时弱小,以后必定会强大;违背规律的事物,虽然暂时成功,以后必定会败亡。

天之所助,虽小必大;天之所违,虽成必败摘自《管子·形势》解释:符合规律的事物,虽然暂时弱小,以后必定会强大;违背规律的事物,虽然暂时成功,以后必定会败亡。猜您喜欢夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。——《贞观政要·卷一·论君道》亲履艰难者知下情,备经险易者达物伪。——佚名《后汉书·列传·张衡列传》戚施不可使仰——左丘明《国语·晋语·胥臣论教诲之力》心理漫谈《道德经》第57章:大道至简,道即正奇,无为自化,好静自正

紫网2023-10-14 14:26:310000老子《道德经》中“超凡入仙”的修真内容

文始版本《道德经》论述的内容,具有五大主题。其中“知道”内容的第十四章节,则是以论述修真之道为主的题材文字。☞视之而弗见,名之曰微;听之而弗闻,名之曰希;据之而弗得,名之曰夷。三者不可至诘,故捆而一。一者,其上不悠,其下不忽。寻寻呵!不可名也,复归于无物,是谓无状之状,无物之象,是谓忽恍。随而不见其后,迎而不见其首。执今之道,以御今之有,以知古始,是谓道纪。—— 追梦文库2023-07-27 18:11:080000

追梦文库2023-07-27 18:11:080000《易经》笔记之震卦

第五十一卦震原文:震[zhèn]䷲:亨。震来虩[xì]虩[xì],笑言哑哑,震惊百里,不丧匕鬯[chàng]。《彖》曰:震,亨。震来虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。震惊百里,惊远而惧迩[ěr]也。出可以守宗庙社稷,以为祭主也。《象》曰:洊[jiàn]雷,震。君子以恐惧修身。释义:震卦:亨通,震动到来胆战心惊,笑声言说自如,震动惊出百里,不用惊慌进行祭祀。紫网2023-10-14 17:18:500000