不可得心是真心——《心经》再读之【19】

知而无知方真知,

得而无得是真得。

【原典】之【妙用分第四】

无智亦无得。

【译文】

没有所谓的般若智慧,也没有所谓的证得什么佛果。

【悟读】

无求自是安心法,

不饱真为却病方。

此清代翰林张元济书写袁枚之联句。其“无求之安心法”,道出了生命之真谛。

佛教之至高境界是“非有非非有”,不可执于相,亦不执于空。

人生于世,不可能无欲无求。上述对联之无求,是指对名利等方面之追求,须顺其自然,勿过分苛求。唯此方得心安神宁,悠然自得,澄明自在,如如不动。

“无智亦无得”,智指解脱之智,是说佛性。佛性本自空寂,离一切相,乃至解脱相亦不可得。三心不可得,诸法毕竟空。不可得心,乃诸佛涅槃妙心。

无智,也强调没有所谓的世间智聪,不要耍小聪明,自以为是,不应有我慢我执,反璞归真。

无得,是说修行到解脱,也没有得到什么。因为本自具足。本来就存在,本来就拥有,只是过去不知道而已。

智,一般指般若,亦即能知之妙智,“智”为能求之心;“得”为所证之佛果或所求之境界。佛果有四种,“一缘觉,二声闻,三菩萨,四佛”。

“无智亦无得智”,其实是强调洞见万象之真谛,破除法执,破除贪念,回归清净,回归本来。智是能观,得是所观;智是能得,得是所得。所证所得,皆是涅槃,皆为空性。

智和得,经中说皆是“无”的。从字面上看,好像能得所得是有差别的。按照菩萨般若所能体验到的境界,其实是没有差别的。说般若证真理,只不过是用语言来表达,是一种文字般若。

有了智慧,便能彻上彻下,自己得真空大智,亦可教益众生,使除惑生慧。在凡夫看来,入了菩萨阶次,功行很大,智慧非凡,颇为了得;然在菩萨看来,不过是回归本来面目,并无什么智慧可言。

同时,智慧亦非由证而得,不过回归本来寂静而已。因为真心本来空寂,在般若真体当中,一念圆融,并无修习之事。“知而无知,方为真知;得而无得,才是真得”。真正的生命大智,主要靠的是悟而非靠修。因为不可得心,才是真心。

人人皆具本觉真心,智慧本然,不假修行,不假外求。只要不起妄念,不作分别,回归本性真心,即可返观自性本空,除去五蕴、十二处、十八界等智慧之障。障碍一除,本心显露,一切世间之空性、真如性,便了了分明。

“无所得,亦无所失”,这也许就是生命之真谛和本真本来,这是一个关乎思维层级的话题。

禅宗有个著名的“一指禅”公案,喻意为“万法归一,一悟全悟”。悟此,一个人或许会终生受用。

《天道》说,“当你认识了自己,你便不再是自己”。其意是从“小我”回归到了“真我”。回归真我,便是“无我”。

修佛修到最后,其实就是修三个字,“不当真”。

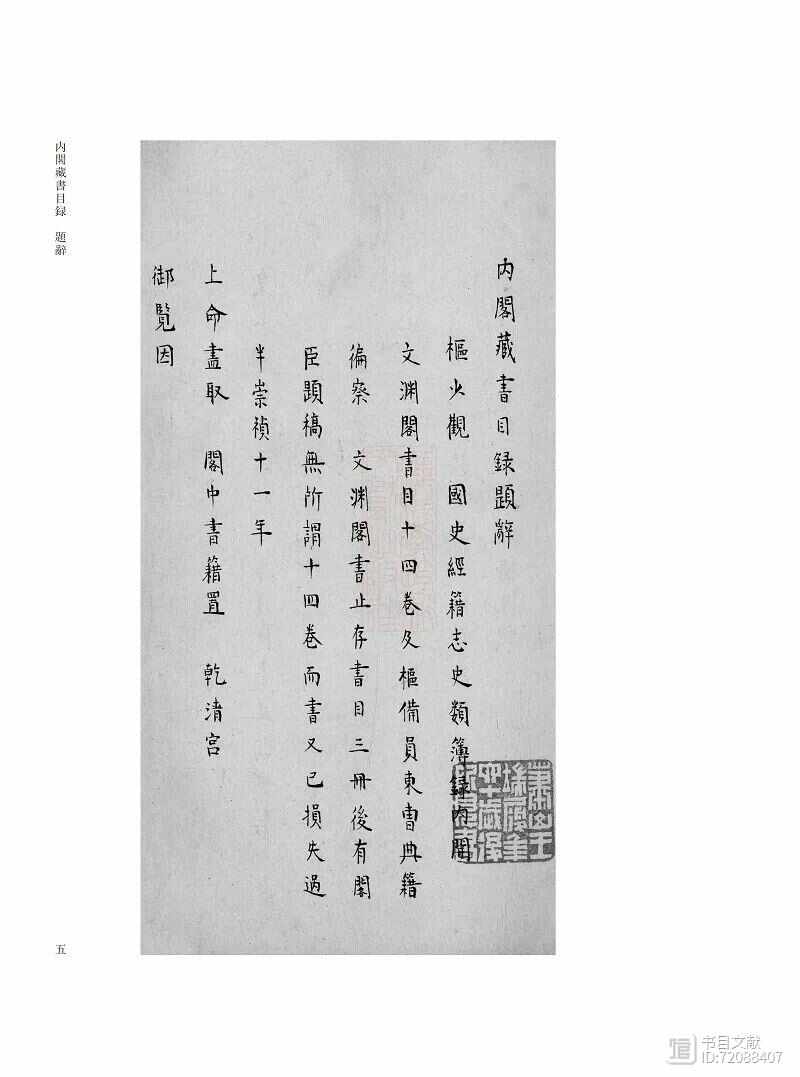

石祥丨《内閣藏書目録》解題

注:本文见于《上海图书馆藏稿钞本书目书志丛刊》(上海科学技术文献出版社2023年9月),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢石祥老师授权发布!《内閣藏書目録》解題石祥本次收録的上海圖書館、天一閣博物院藏《内閣藏書目録》,是明末梁維樞奉敕所編的宫廷藏書目録。 书目文献2024-02-09 13:07:450001

书目文献2024-02-09 13:07:450001天人合一具有客观实在性

天人合一既不是哲学,也不是理论,更不是幻想,而是一种客观存在。天人合一的“天”就是指天道,“人”就是指人道。天道是基础,人道是在进化过程,顺应天道的必然;天人合一属于生命顺应自然的法则,不但具有客观实在性,而且可以验证古今中外任何一个人。“地道”则是在天人合一过程存在的必然联系,也属于人们具有一定的掌控能力的联系。把握天地人三者关系的理论工具就是《阴阳系统论》。【道德经】最经典的话

《道德经》中最经典的六句话1上善若水,水善利万物而不争。2人法地,地法天,天法道,道法自然。3知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。4天下之至柔,驰骋天下之至坚,为人处世应当柔5故知足不辱,知止不殆,可以长久。6勇于敢则杀,勇于不敢则活。 冯斌一鄂2023-08-07 13:08:510001

冯斌一鄂2023-08-07 13:08:510001社交达人必备!掌握《鬼谷子》的16条人情世故,事业人脉双丰收!

《鬼谷子》是一本古代兵法兼谋略书,其中包含了许多智慧和处世之道。下面我将拆开《鬼谷子》中关于社会生存的16条"人情世故",并为每一条提供简要的讲解:人情世故1-隐忍:隐忍意味着在面对挑战、冲突或不公正时保持冷静和克制。它要求我们控制情绪,避免过度展示自己的怒火或失望,以便能够更好地思考和应对困难。紫网2023-10-14 13:19:290000